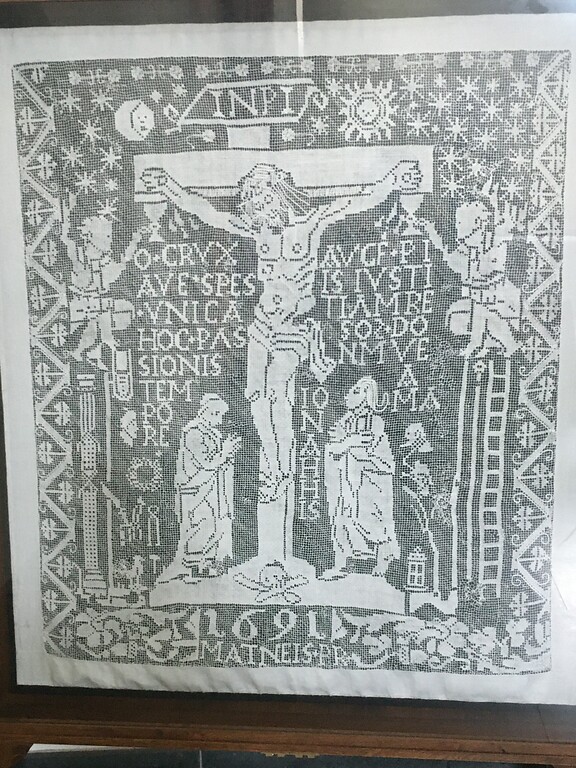

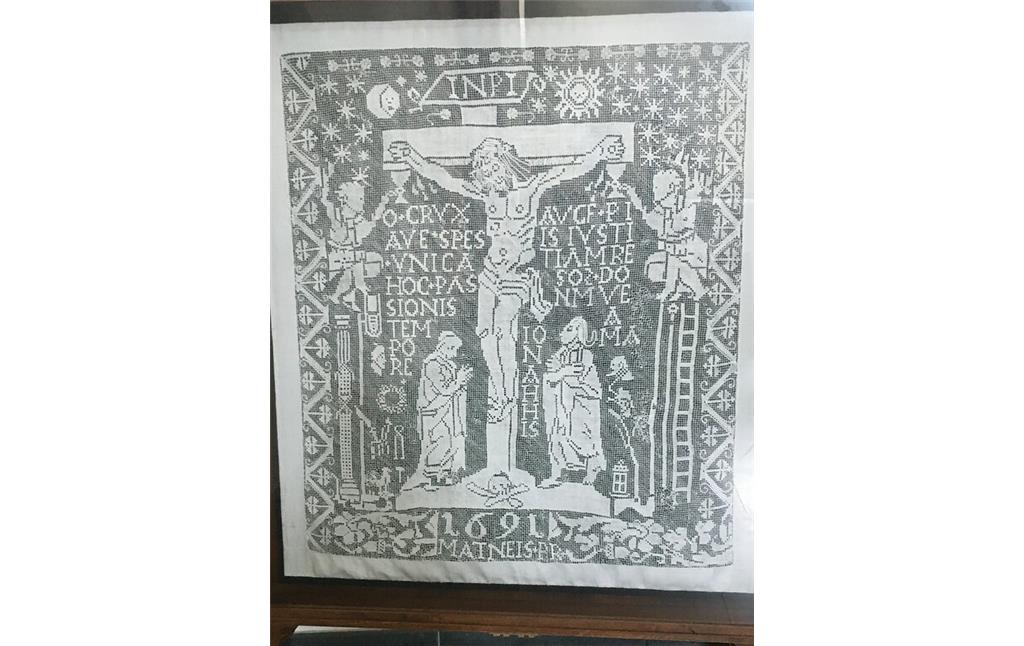

Die Autoren der „Kunstdenkmäler der Rheinprovinz“ (1944) hielten das Tuch für so wertvoll, dass sie es ausführlich in Wort und Bild darstellten: „Hungertuch 1,42 x 1,10 m, weiße Leinenknüpferei mit Darstellung des Gekreuzigten, Mariae, Johannis und Engel mit Leidenswerkzeugen und Inschrift…“

Es handelt sich um ein Meisterwerk der textilen kirchlichen Kunst. Die lateinische Inschrift -kunstvoll eingeknüpft- lautet übersetzt:

Heil Dir, o Kreuz, einzige Hoffnung,

stärke in dieser Fastenzeit

die Gerechtigkeit der Frommen

und gib ihnen Vergebung. Amen

1691 Matheis RR

Die eingeknüpfte Original-Inschrift über und unter dem Kreuz zeugt vom hohen Bildungsstand der Hersteller, es wurden griechische Buchstaben eingearbeitet:

INP [P=R]; MATN[N=H]EIS; P[=R].

Geschichte

Seit dem Jahr 1000 ist der Brauch bekannt, während der gesamten Fastenzeit, den Hauptaltar oder das Kreuz mit dem Hungertuch zu verhüllen. Größe, Gestaltung und Benennung waren unterschiedlich, so hieß das Hungertuch auch Schmachtlappen, Passions- oder Fastentuch. Der Begriff: „am Hungertuch nagen“ bezieht sich „nicht nur auf die materielle Armut“. Die kunstvoll bildlichen Darstellungen in Netzarbeit übernahmen meistens Nonnen.

Über Jahrhunderte hatten die Layer beim Gottesdienst in der Fastenzeit dieses alte Hungertuch vor Augen, manches ernsthafte Gebet verrichtend und manch dringende Bitte vor Gott tragend. Das Layer Hungertuch lag jahrzehntelang unbeachtet, jedoch gut verwahrt in der Kirche, bis es durch Zufall entdeckt wurde.

Die Kirchengemeinde Lay hat es fachgerecht in der Werkstatt für Textilkunst in Bad Honnef, einer Werkstätte der Franziskanerinnen von Nonnenwerth, restaurieren lassen. Um das kostbare Tuch nicht zu schädigen, wurde es weder gewaschen noch gereinigt, „nur“ restauriert. Auf Anraten des Bistumskonservators muss es auf einer Platte aufgebracht, in einem Schrank aufbewahrt werden.

(Hedwig Herdes, Koblenz-Lay, 2021)

Internet

www.rdklabor.de: Fastentuch (abgerufen 17.09.2021)