Kulturlandschaftlicher Bezug

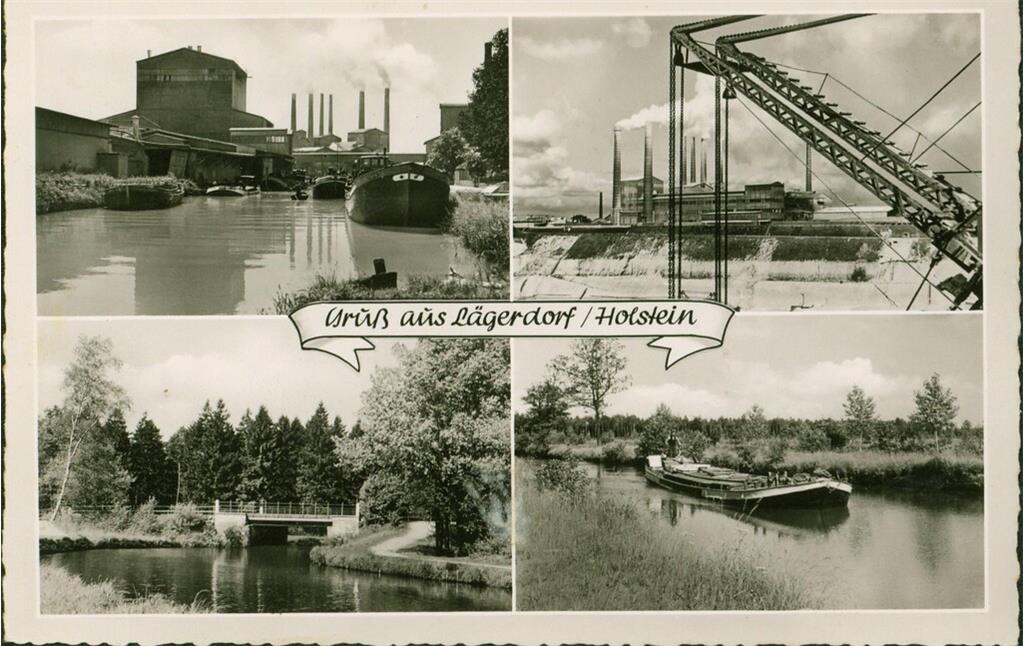

In der von der Eiszeit geformten Landschaft Schleswig-Holsteins stellt die Region um Lägerdorf aufgrund ihrer Geologie eine Besonderheit dar. Der Untergrund besteht aus einer etwa 400 Meter mächtigen Schicht sehr reiner Kreide, also aus abgestorbenen mikroskopisch kleinen Meerestieren, die sich auch in Versteinerungen nachweisen lassen. Diese Kreideschicht entstand in der oberen Kreidezeit vor ca. 85 Millionen Jahren und wird von einigen Flintsteinbänken durchzogen. Diese Schicht wurde im nachfolgenden Tertiär durch einen Salzstock angehoben und aufgewölbt, so dass sie die Oberfläche erreicht und schon früh durch den Menschen genutzt wurde. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts spielten diese Rohstoffe eine immer wichtigere Rolle vor allem für die Zementproduktion an einem der wichtigsten Standorte in Norddeutschland.

Entstehungsgeschichte

Der erste klare Beleg für den Ort Lägerdorf ist eine Urkunde aus dem Jahr 1446, in der „Legerdorpe“ beschrieben ist. Lange wurde die Siedlung rein agrarisch genutzt und war wenig bewohnt. Im 18. Jahrhundert siedelten sich zunehmend mehr Menschen in Lägerdorf an. Grund hierfür war vermutlich die bei Lägerdorf vorkommende Kreide. Urkundlich belegt ist die Nutzung der Kreide erstmals im Jahr 1737.

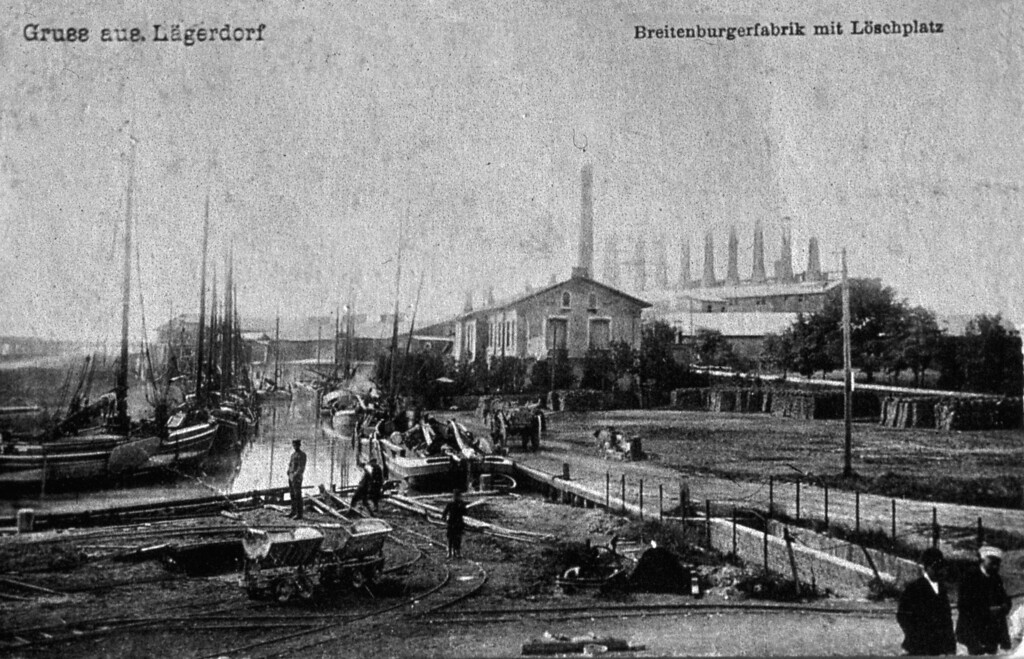

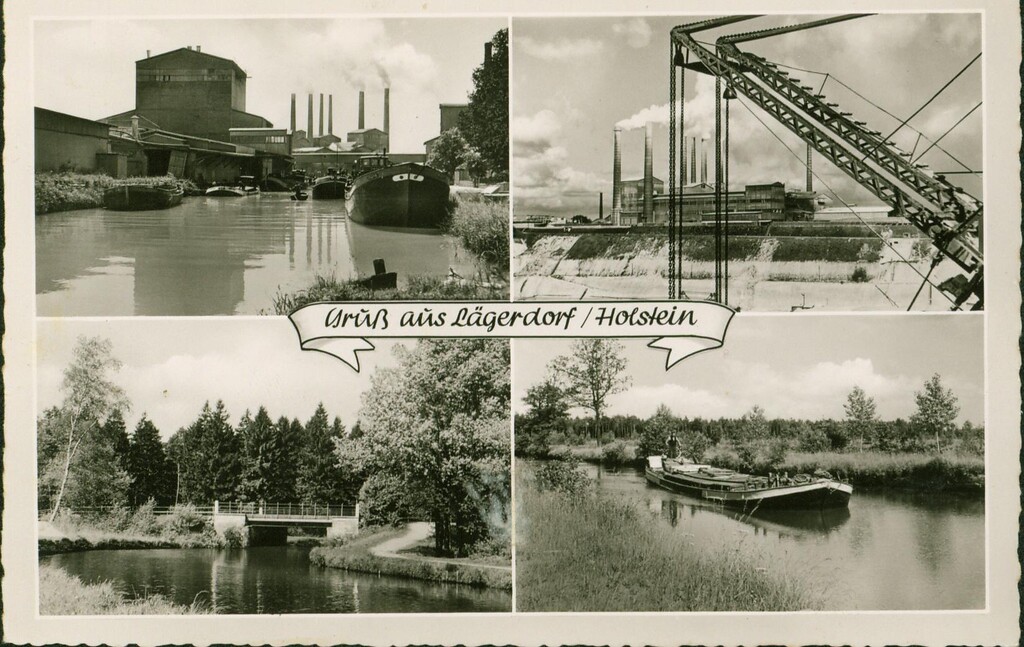

Nach Gründung der ersten Zementfabrik 1862 waren der Transport der für die Zementproduktion benötigen Kohle über Landwege sowie der Abtransport des hergestellten Zements bis hin zu den Häfen bei Breitenburg oder Itzehoe sehr schwierig und mühsam. Abhilfe schuf der Breitenburger Schiffahrtskanal, der bei Münsterdorf in die Stör mündet und in den Jahren 1872 bis 1878 im Auftrag des Grafen Conrad zu Holstein (1825-1897) angelegt wurde. Schon zwischen 1640 und 1650 hatte Graf Christian zu Rantzau (1614-1663) auf dieser Trasse den Moorkanal bauen lassen. Graf Conrad ließ den Moorkanal auf 10 Meter Breite und 3 Meter Tiefe ausbauen und um 2 Kilometer bis zu den Zementfabriken von Lägerdorf verlängern. Die Gesamtlänge des Kanales beträgt 6 Kilometer.

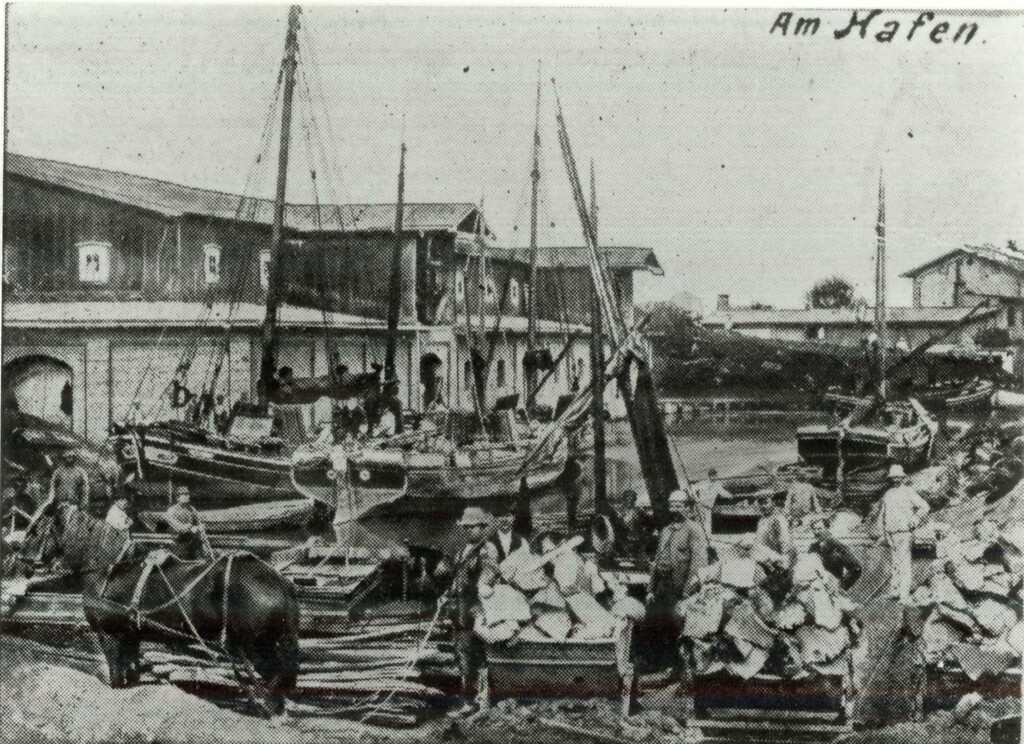

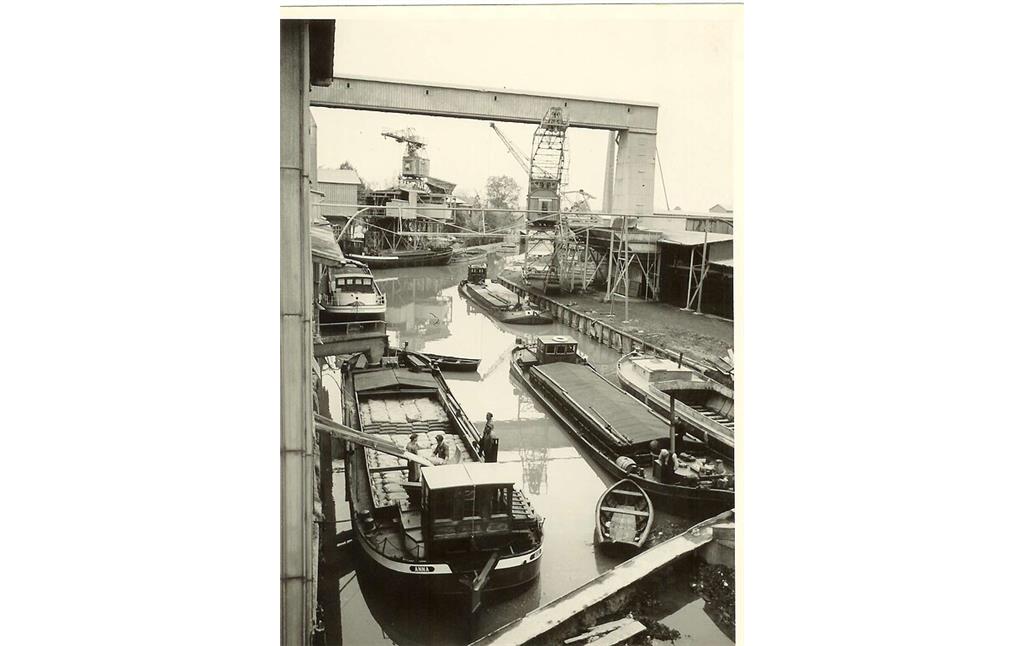

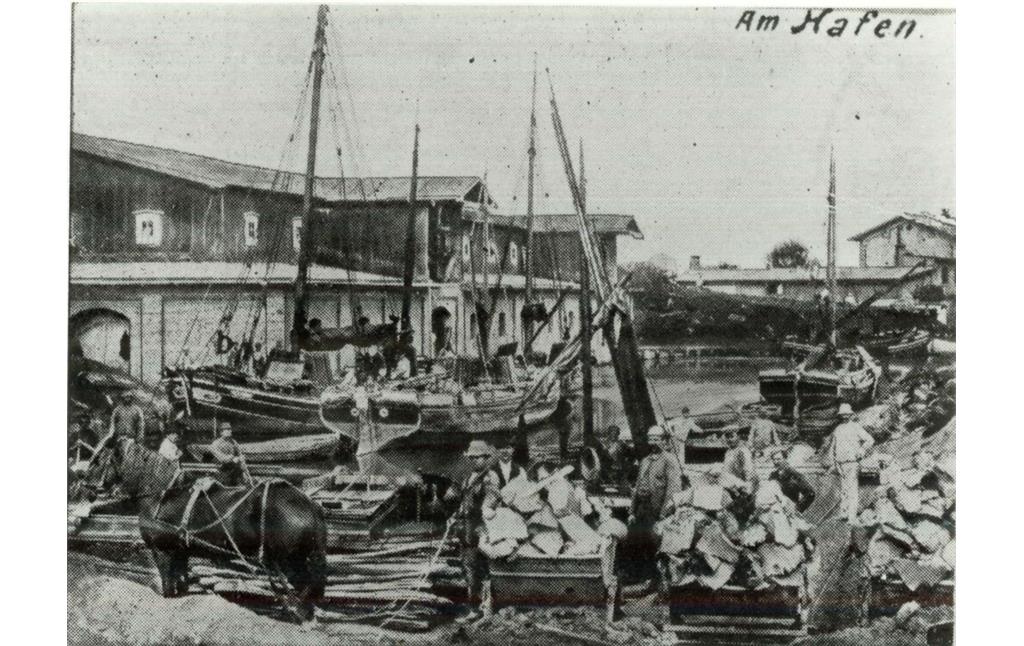

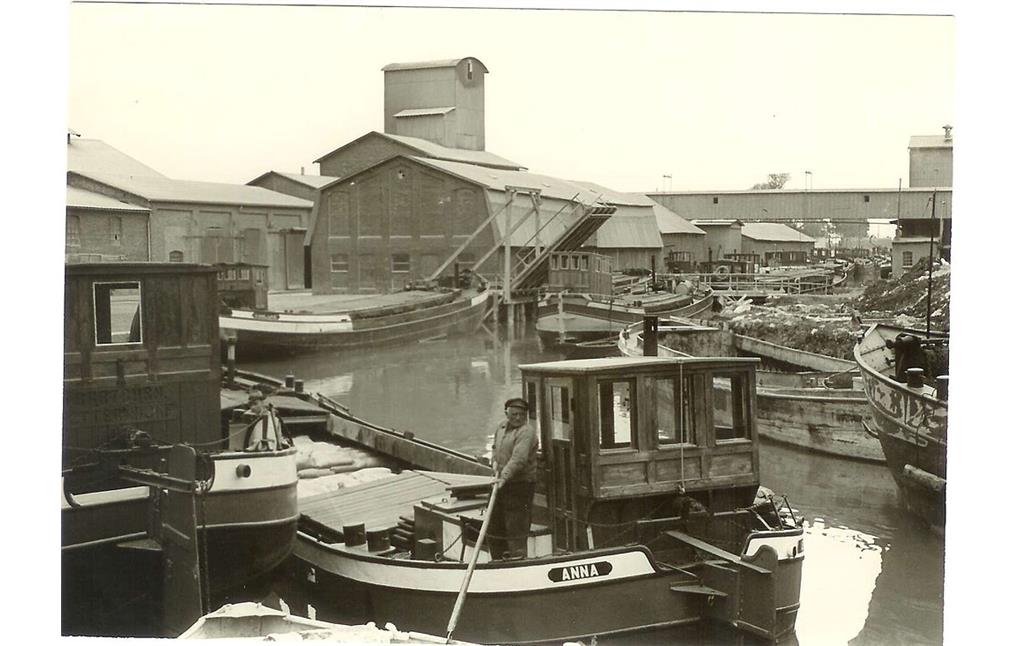

Um 1890 fuhren hier meist Segelschuten, ab 1900 vermehrt Schuten und Ewer, die getreidelt wurden. In der Wewelsflether Werft G. Junge wurden sogenannte Lägerdorfer Ewer gebaut, die gezielt für die Nutzung des Lägerdorfer Kanals gefertigt wurden. Ab 1927 nutzen erste Motorschiffe den Kanal. Um 1908 benutzten etwa 3.000 Schiffe jährlich den Kanal.

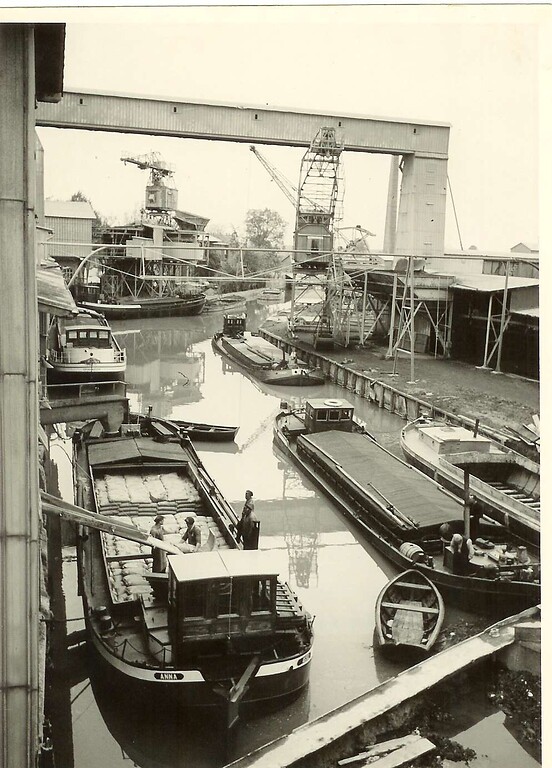

Der Abbau, die Weiterverarbeitung und der Abtransport von Kreide und Zement waren mit Abstand der größte Arbeitsmarkt in Lägerdorf. Während im Jahr 1845 noch 641 Personen in Lägerdorf lebten, waren es 1908 schon 4.143. Im Hafen von Lägerdorf wurden Ton, Kohle, Gips, Holz und Baustoffe gelöscht; verladen wurden Zement, Bau- und Düngekalk sowie Kreide. Bis zu 60 Schiffe lagen manchmal bei den Fabriken. Mitte des 20. Jahrhunderts herrschte Hochbetrieb auf dem Kanalhafen. 1966 wurden 125.463 Tonnen Zement und 74.807 Tonnen Material auf dem Kanal befördert. Danach nahm jedoch die Konkurrenz durch die Nutzung der Eisenbahnstrecke und der Lastkraftwagen immer mehr zu und die Schifffahrt verlor rasch an Bedeutung. 1975 wurde die Kanalschifffahrt eingestellt, der Hafen nicht mehr benötigt.

Baubeschreibung

Der Hafen von Lägerdorf bestand hauptsächlich aus einem künstlich gegrabenen Hafenbecken in unmittelbarer Nähe zu den Zementfabriken und diente zum Löschen der benötigten Rohstoffe wie zum Verladen und Abtransport des produzierten Zements. Das Hafenbecken misst heute noch etwa 100 x 30 Meter, war aber größer angelegt. Es mündete in den Breitenburger Schiffahrtskanal, der zum Abtransport der Güter zur Stör und Elbe diente. An den Rändern war es mit Kaimauern und Stackwerk befestigt, was noch heute in Teilen zu erkennen ist. In der Blütezeit waren Kräne, Lagerschuppen und Verladeeinrichtungen rund um das Hafenbecken installiert, die heute verschwunden sind.

Kultureller Wert und Zukunft

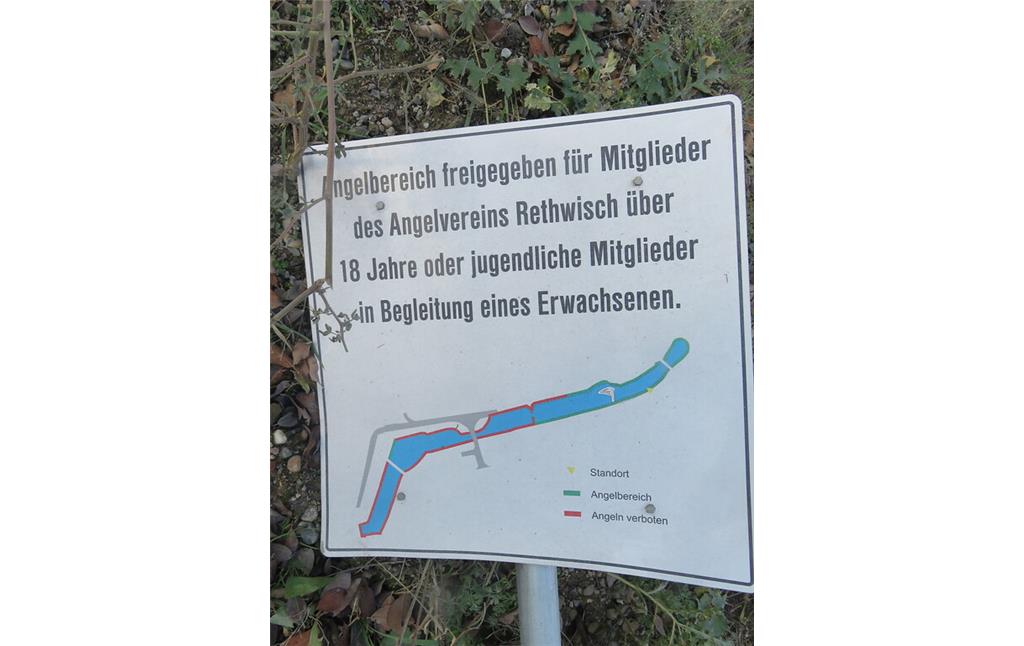

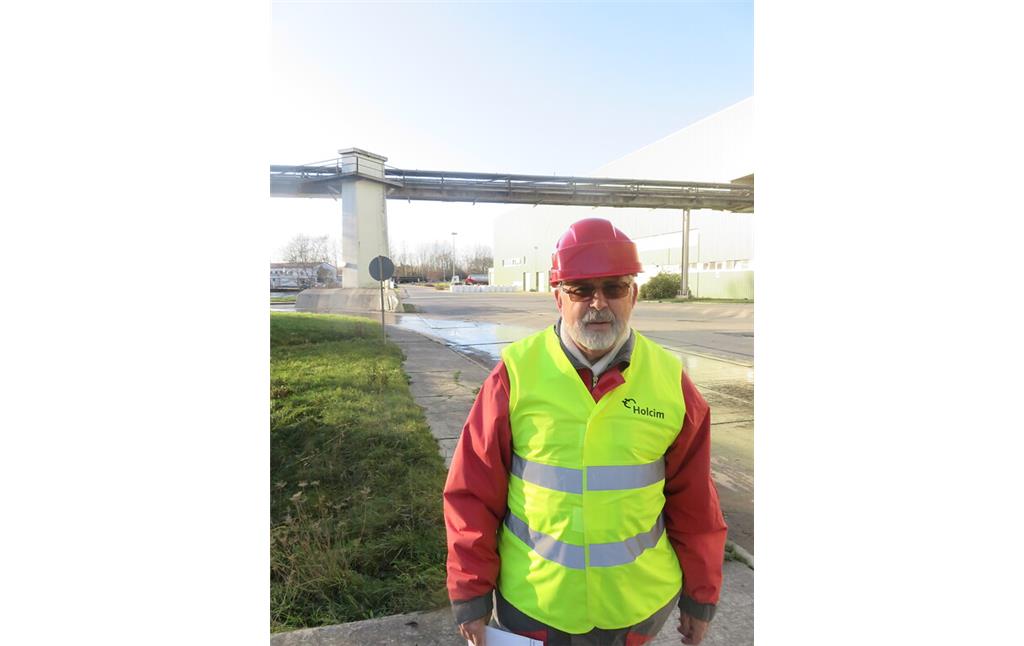

Heutzutage dient der Breitenburger Schiffahrtskanal nur noch der Entwässerung, Schiffe fahren hier nicht mehr. Der Lägerdorfer Hafen ist nicht mehr in Funktion, in seinen Grundstrukturen aber noch deutlich auf dem Werksgelände der Holcim (Deutschland) GmbH erkennbar. Im Zusammenspiel dieser kulturhistorischen Reste, der geologischen Kreideformationen und der modernen Zementindustrie ist Lägerdorf ein bedeutendes Beispiel europäischer Kultur- und Technikgeschichte.

Es ist aber zugleich eine Geschichte mit Zukunft, denn künftig wird sich der Verlauf des Breitenburger Kanals im Rahmen der geplanten Rohstoffsicherung Moorwiese/Moorstücken abermals verändern. Eine westliche Verlagerung eines Teilabschnitts ist angedacht. Die hierzu notwendigen Abstimmungen und Überlegungen sind gerade erst angelaufen.

Lage und Anfahrt

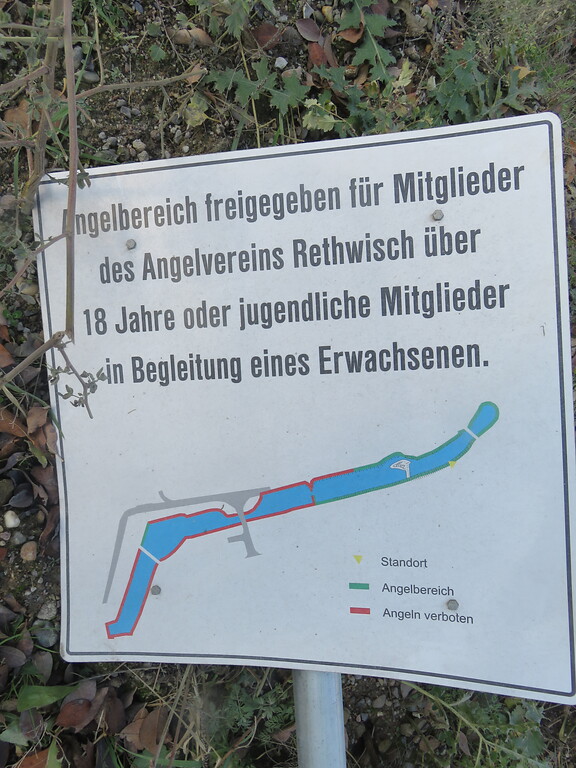

Frei zugänglich sind die Reste des Breitenburger Schiffahrtskanales vom Wanderparkplatz aus, der von der Rethwischer Straße in Lägerdorf erreichbar ist. Die Hafenreste befinden sich auf dem privaten Werksgelände von Holcim und sind deshalb nicht ohne weiteres zu besichtigen. Es werden aber Werksführungen auf Anmeldung und zu festen Terminen angeboten.

Wanderparkplatz Koordinaten WGS84: 53°52'44.2„N 9°35'15.7“E

Sonstiges

Die Objektgeometrie ist aktuell symbolisch.

(Felicitas Faasch und Frank Andraschko (www.agil-online), erstellt im Auftrag der Arge Maritime Landschaft Unterelbe in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesarchiv, Abteilung Stade, dem Natureum Niederelbe, dem Kehdinger Küstenschifffahrtsmuseum, dem Detlefsen-Museum Glückstadt und der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Stade. Gefördert von der Metropolregion Hamburg, der Alles-Gute-Stiftung der Kreissparkasse Stade und dem Landkreis Stade, 2019)

Internet

www.holcim.de: 150 Jahre Zementproduktion in Lägerdorf (abgerufen 03.05.2021)

www.holcim.de: Rohstoffsicherungsvorhaben Moorwiese/Moorstücken (abgerufen 03.05.2021)

www.holcim.de: Geschichte mit Zukunft. 150 Jahr Zementproduktion in Lägerdorf (hrsg. von Holcim GmbH, besonderer Dank an Willi Breiholz) (PDF, 5,1 MB, abgerufen 03.05.2021)

www.shz.de: Ein Kanal für die Lägerdorfer Zement-Fabriken (abgerufen 03.05.2021)

de.wikipedia.org: Lägerdorf (abgerufen 03.05.2021)