Gebäude

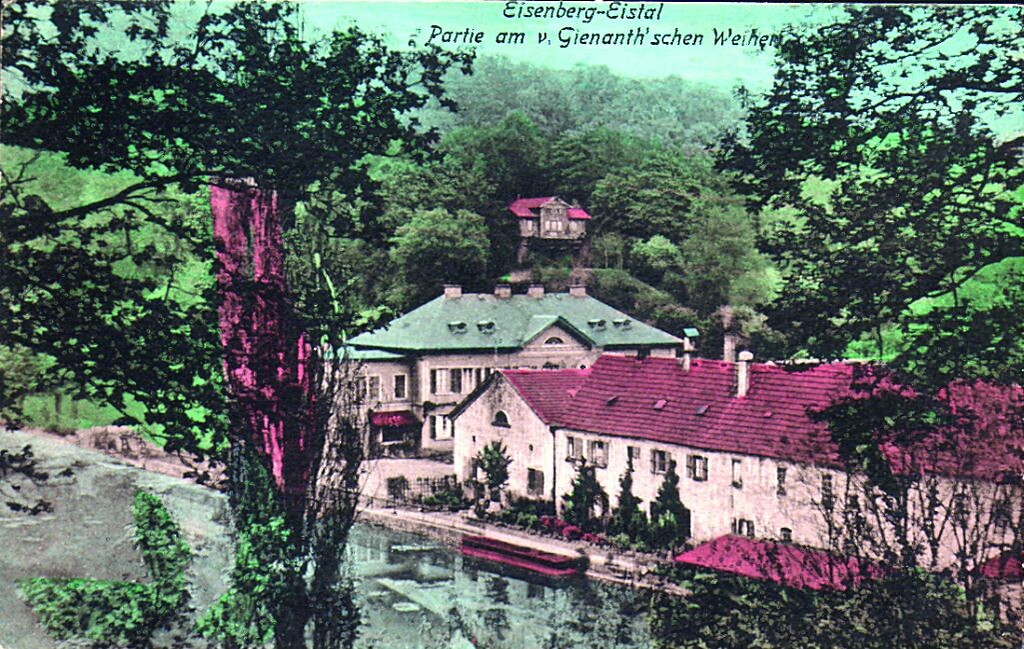

Die Häuserzeile mit Arbeiterwohnungen auf dem Gelände der Eisenwerke Gienanth befindet sich am Hammerweiher. Die Lage der Häuserzeile ist parallel zur Wasserkante des Weihers ausgerichtet. Vom Herrenhaus der Industriellenfamilie ist das Gebäude durch den Flügel der Betriebsgebäude getrennt. Den Arbeiterfamilien wurde somit der herrliche Blick über die spiegelnde Wasseroberfläche zuteil. Im rechten Winkel schließen die Arbeiterhäuser an den Flügel der Betriebsräumlichkeiten an. Auf diese Weise wird deutlich, dass die Zweckmäßigkeit durchaus auch in der Anordnung der Architektur gewahrt wurden. Der Betrieb, sprich die Arbeit, stellte die Verbindung zwischen der Familie Gienanth und ihren Arbeitern her und das wird auch in der Gebäudeanordnung deutlich.

Das langgestreckte Gebäude besteht aus zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befanden sich früher die Stallungen. Hier konnten die Mitarbeiter Kühe und Ziegen halten. Im oberen Geschoss standen den Mitarbeitern kleine Wohnungen zur Verfügung. Dort haben sie mit ihren Familien gewohnt. Jede Wohnung bestand aus einer Küche, Stube, Kammer, dem Keller, Speicher und Stall. Auch stand jeder Familie zu gleichen Teilen ein Garten, eine Wiese für Viehfutter und ein Kartoffelacker zur Verfügung.

Das Arbeiterhaus wurde zuletzt in die Ausbildungsstätte des Unternehmens umgebaut. Hier lernen die Auszubildenden Elektronik, Gießereimechanik, Industriemechanik und technisches Modellbauen.

Geschichte

Ludwig von Gienanth (1767- 1848) und sein Sohn Friedrich von Gienanth (1805-1842) nahmen ihre soziale Verantwortung für die eigene Belegschaft wahr. Ludwig von Gienanth ließ ab dem Jahr 1800 Holzbaracken am Hammerweiher sanieren und machte sie zu soliden Steinbauten. In diesen wurde Wohnraum für die Mitarbeiter geschaffen. Untergebracht waren vor allem Stammarbeiter sowie die Meister mit ihren Familien. Für ledige Arbeiter gab es Sammelunterkünfte.

Die Familie Gienanth stellte den Mitarbeitern nicht nur eine Wohnung zur Verfügung. Ab dem Jahr 1831 wurde eine medizinische Versorgung in Form einer Stiftung eingerichtet. Diese markiert den Beginn der Gienanthschen Betriebskrankenkasse, die ab dem Jahre 1857 allen Arbeitern zugutekam. Ludwig von Gienanth gilt neben Alfred Krupp (1812-1887) als Pionier auf dem Gebiet der betrieblichen Krankenkassen. Alle Mitarbeiter erhielten zudem einen für die damalige Zeit hohen Lohn.

Aufgrund von steigenden Produktionsmengen, holte Ulrich von Gienanth (1907- 1996) in der Nachkriegszeit Gastarbeiter aus Spanien, Jugoslawien, Portugal und der Türkei nach Eisenberg. Von den insgesamt 580 Mitarbeitern der Eisenwerke waren ab den 1960er Jahren 148 Mitarbeiter Gastarbeiter.

Die Familie Gienanth kümmerte sich aber nicht nur finanziell um ihre Mitarbeiter. Auch hinsichtlich der Religionsausübung war die Firmenpolitik sehr tolerant. Im Herrenhaus befindet sich der sogenannte Türkensaal. Dort und im sogenannten Raucherzimmer wurden früher Gäste empfangen und Geschäfte besprochen. Der Saal wurde im Jahr 1903 durch Elise von Gienanth als Türkensaal in Anlehnung an den Maurischen Saal des Palais Engelhorn in Mannheim umgebaut. Ulrich von Gienanth ließ den Saal für seine türkischen Gastarbeiter in einen Gebetssaal umfunktionieren. Somit hatten die Mitarbeiter einen Ort zum Beten in unmittelbarer Nähe zur Wohn- und Arbeitsstätte.

Die Häuserzeile mit Arbeiterwohnungen Gienanthwerke wird als Bestandteil der Denkmalzone Eisenwerk Gienanth im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Donnersbergkreis (Stand 2018) geführt. Der Eintrag lautet: „Ramsener Straße Eisenwerk Gienanth (Denkmalzone)

im Wesentlichen unter Ludwig (1767-1848), Friedrich (1805-42) und Eugen (1846-93) von Gienanth planvoll konzipierte Gesamtanlage mit klassizistischem Herrenhaus (1826-29) mit Ökonomie (1835) und ummauertem Landschaftspark, 1833/34 von Garteninspektor Metzger, Heidelberg, und Hofgärtner Stiehl, Mannheim, mit Orangerie und neuklassizistischem Mausoleum Fam. Gienanth (1912), Häuserzeile mit Arbeiterwohnungen (ab 1818), Verwaltungs-, Magazin- und Produktionsbauten einschl. der Hofräume und des Stauweihers des frühen 18. Jh.; ältester Kern der eingeschossige spätbarocke “Didierbau„, bez. 1784 (Erweiterungen 1801 und 1812)“.

(Katharina Laux, Amira Assenmacher, Lisa-Marie Lösch, Universität Koblenz-Landau / freundliche Hinweise von Frau Marion v. Gienanth, 2020)

Internet

www.gienanthpark.de: Landschaftspark Friedrich von Gienanth (abgerufen 11.02.2021)