Objektbeschreibung

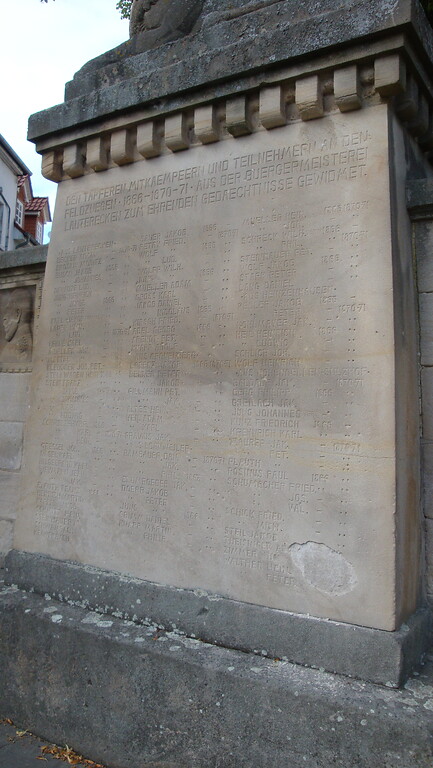

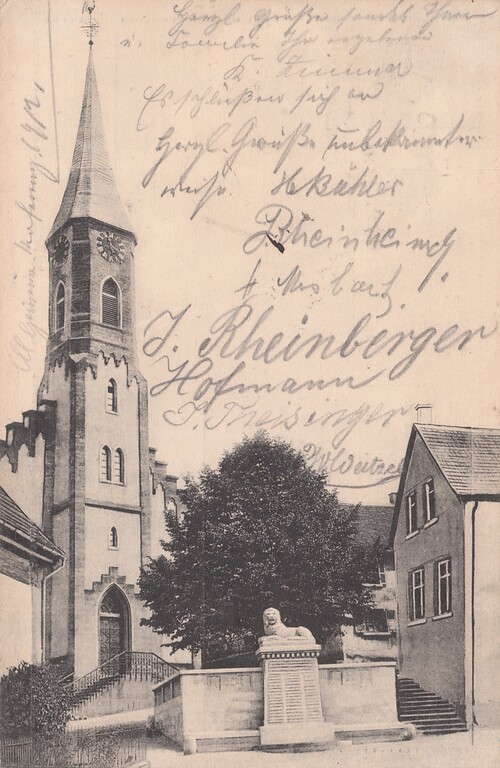

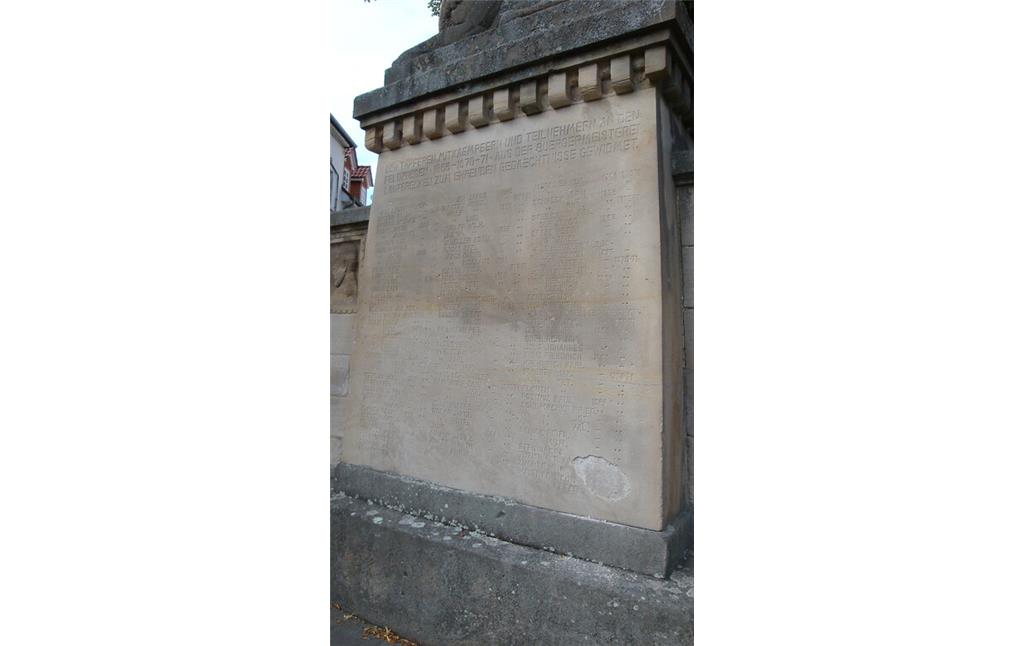

Das 1911/12 errichtete Kriegerdenkmal aus hellgelb-braun gebändertem Sandstein steht auf der Nordseite des Veldenzplatzes vor der Evangelischen Pfarrkirche (1865/66) und der „Luitpoldlinde“ (1891). Es ist das älteste steinerne Kriegerdenkmal in Lauterecken. Eine Stützmauer umschließt einen Teil des höher liegenden Kirchplateaus. Das Denkmal weist mit seiner Schauseite Richtung Süden. Ein trapezförmiger, mit Namen und Jahresangaben tragender Schriftblock befindet sich im Mittelteil. Er hat folgende Inschrift:

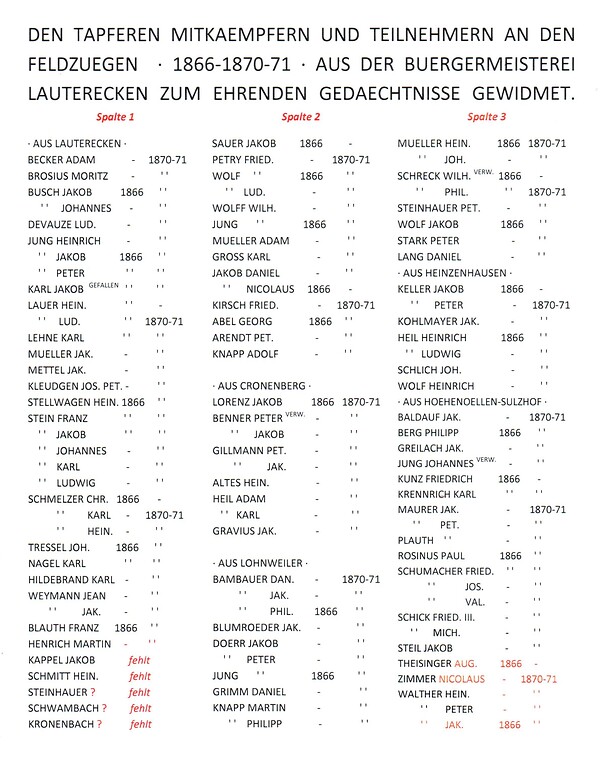

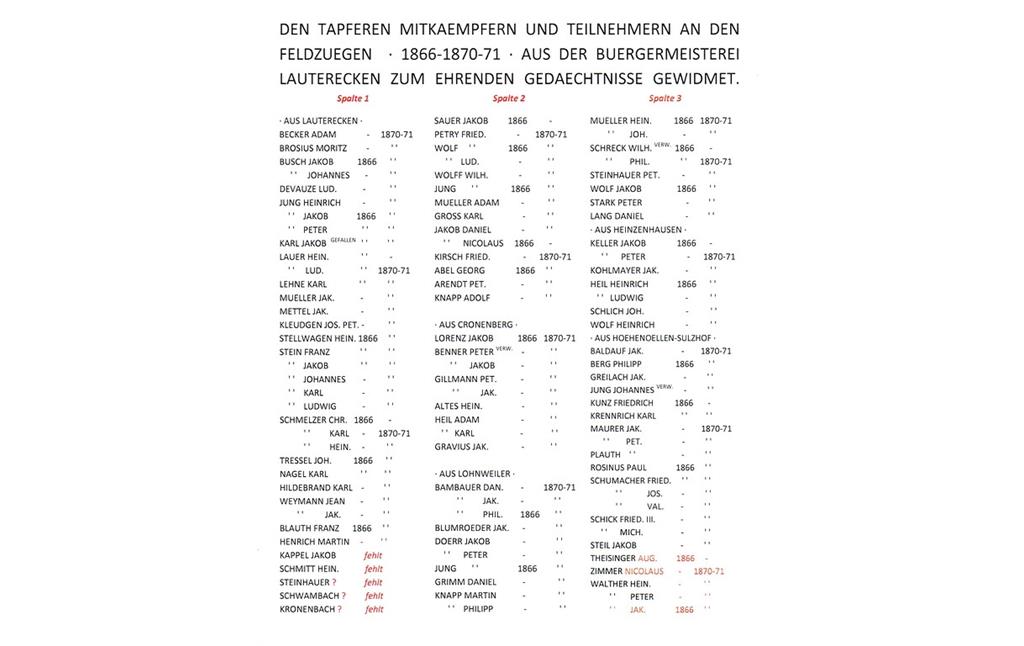

„DEN TAPFEREN MITKAEMPFERN UND TEILNEHMERN AN DEN FELDZUEGEN . 1866-1870-71 . AUS DER BUERGERMEISTEREI LAUTERECKEN ZUM EHRENDEN GEDAECHTNISSE GEWIDMET.“

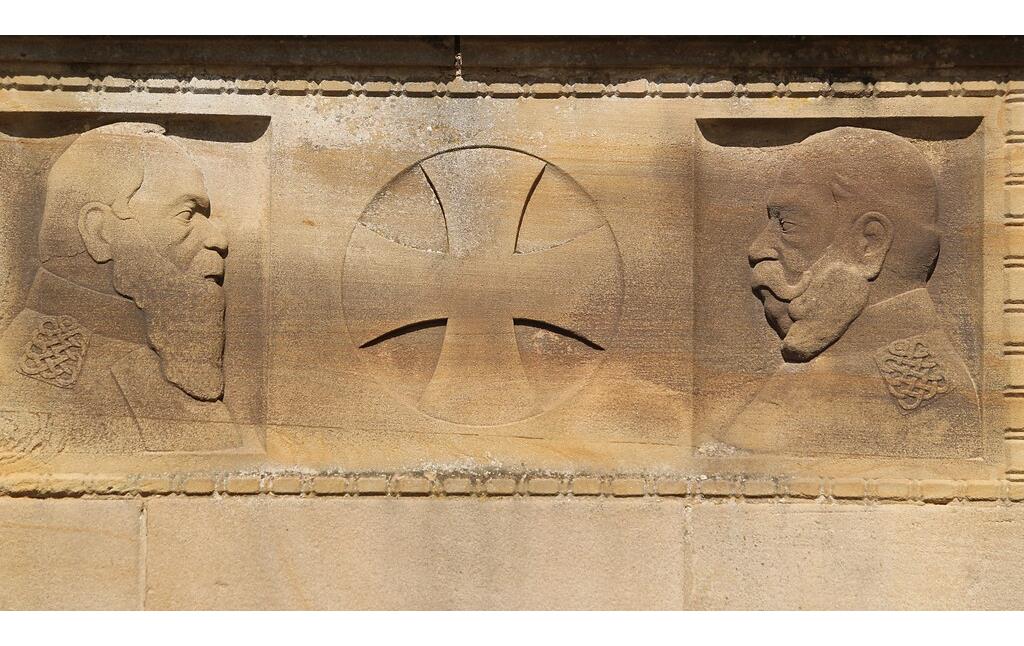

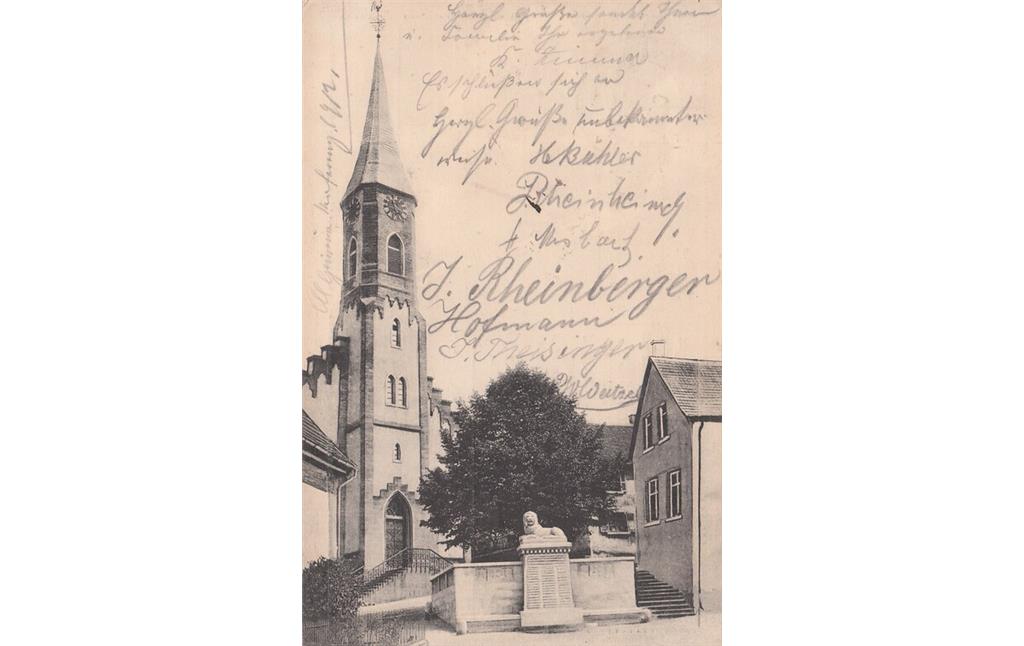

Das Denkmal hat im oberen Teil der Mauer, jeweils links und rechts neben dem Schriftblock eine Reliefplatte mit den Maßen von etwa 150 x 30 x 60 cm. Vier Portraits präsentieren den regierenden bayerischen Landesherrn, zwei große Repräsentanten des Deutschen Kaiserreiches (1871-1918) und einen früheren „Helden“ der deutschen Einigungskriege: Die linke Platte zeigt die einander zugewendeten Kopfportraits von Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) und Prinzregent Luitpold von Bayern (1821-1912), die rechte die Kopfportraits von Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) und Generalstabschef Helmuth von Moltke (1800-1891). Die Porträts sind jeweils durch Medaillons mit dem Eisernen Kreuz getrennt. Ein liegender Löwe, Wappentier der Königreichs Bayern und der Wittelsbacher, thront mittig über dem Denkmal, weshalb es in Lauterecken auch volkstümlich „De Leb“ (Löwe) genannt wird. Der Löwensockel enthält auf der Rückseite die Jahreszahl 1912. Der Sandstein stammt aus dem Glansborner Steinbruch in Lauterecken. Die Inschriften sind vertieft gehauen. Links des Denkmals führt ein Weg, rechts eine Treppe zum Vorplatz der Kirche. Zwei seitliche Balustraden begrenzen den kleinen Platz über dem Denkmal.Die Kriegsteilnehmer 1866 und 1870/71

Das Denkmal am Veldenzplatz nennt die Namen von über hundert Kriegsteilnehmern der Feldzüge von 1866 und 1870/71 aus den zur damaligen Bürgermeisterei gehörenden Orte Lauterecken, Lohnweiler, Cronenberg, Heinzenhausen und Hohenöllen-Sulzhof. Vor der umfangreichen Restauration im Jahr 1990 erfolgte rechtzeitig eine Transkription der dreispaltigen Namensliste, die fast vollständig überliefert werden konnte (siehe beigefügtes Foto). Lediglich im unteren Bereich der Tafel konnten einige wenige Angaben bisher nicht rekonstruiert oder ergänzt werden. Genannt werden 50 Männer aus Lauterecken, 21 aus Hohenöllen und vom Sulzhof, 18 aus Lohnweiler, 9 aus Cronenberg und 7 aus Heinzenhausen.

Restauration 1990

Im Jahr 1990 erfolgte eine umfangreiche Restauration des Denkmals durch den Lauterecker Steinmetz- und Steinbildhauermeister Heinrich Haußmann. Die Verwitterung (Absandung) gefährdete zunehmend den Zustand des Denkmals, insbesondere die Schrifttafel im unteren Drittel, die Reliefplatten und Baluster. Teile des Plattenbelages, ein Baluster des Unterkiefers des Löwen und Teile des Zahnfrieses fehlten bereits. Nach Reinigung und Verfestigung der einzelnen Elemente in der Werkstatt sowie den nachfolgenden Ergänzungs- und Neuanfertigungsarbeiten wurde das Denkmal wieder zusammengesetzt. Dabei wurde Sandstein aus dem Kaiserbruch von Medard verwendet.

Aufgrund der leichten Schieflage des Schriftblocks fördert die verstärkt eindringende Feuchtigkeit die ständig arbeitende Verwitterung. Insbesondere seit dem Jahr 2005 sind zunehmend Teile im unteren Drittel der Schrifttafel abgeblättert. Eine weitere kostspielige Restauration steht deshalb in der Zukunft an.

Entstehung des Denkmals

Nach dem gewonnenen Krieg 1870/71 gegen Frankreich wurden im Deutschen Reich viele Krieger- und Militärvereine gegründet. Ihr Ziel war die Pflege der „vaterländischen Gesinnung“ und die der Erinnerungskultur für die Gefallenen und Teilnehmer dieses gewonnenen Krieges gegen den „Erbfeind“ Frankreich. In Lauterecken wurde 1876 der „Krieger-Verein Lauterecken“ und 1889 der „Militär-Verein Lauterecken“ gegründet. Diese beiden Vereine fanden wohl spätestens während der Französischen Besatzung in den 1920er Jahren ihr Ende. Ihre Vereinsfahnen sind bis heute erhalten geblieben und werden im „Veldenzschloss“ aufbewahrt.

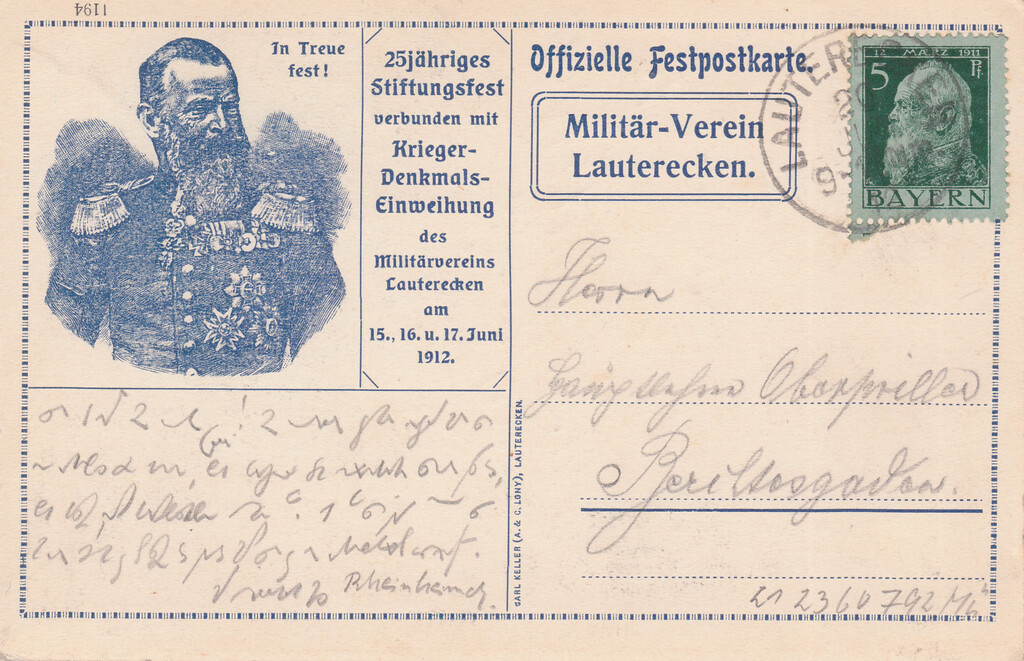

Das Kriegerdenkmal entstand auf Initiative des „Militär-Vereins Lauterecken“, der ab dem Jahr 1907 erste Spenden sammelte. Im Jahr 1908 wurde ein Denkmalkomitee gegründet und ein Wettbewerb ausgeschrieben. Da die Modelle der Lauterecker Bildhauer Nesseler und Strauß die gleiche Anzahl von Stimmen erhielten, sollten sie das Denkmal gemeinsam bauen. Ihr Entwurf wurde aber von der Bezirksregierung abgelehnt, die das Denkmal in einem unangenehmen Kontrast zum Platz sah sowie dessen schräge Stellung und die Figurenanordnung kritisierte. Daraufhin wurde ein neuer Entwurf durch das Gewerbemuseum Kaiserslautern ausgearbeitet, der von Prinzregent Luitpold im Juni 1911 genehmigt wurde. Die Bau- und Steinhauerarbeiten wurden im Winter der Jahre 1911/12 durch die Firma Karl und Ludwig Zahn und die Bildhauerarbeiten durch die Firma Johannes Nesseler und Söhne, beide aus Lauterecken, ausgeführt. Finanziert wurde das „Denkzeichen unerschütterlicher Vaterlandsliebe“ aus dem Denkmalsfonds, der bis zum Jahr 1912 auf über 4000 Mark angestiegen war.

Denkmalweihe

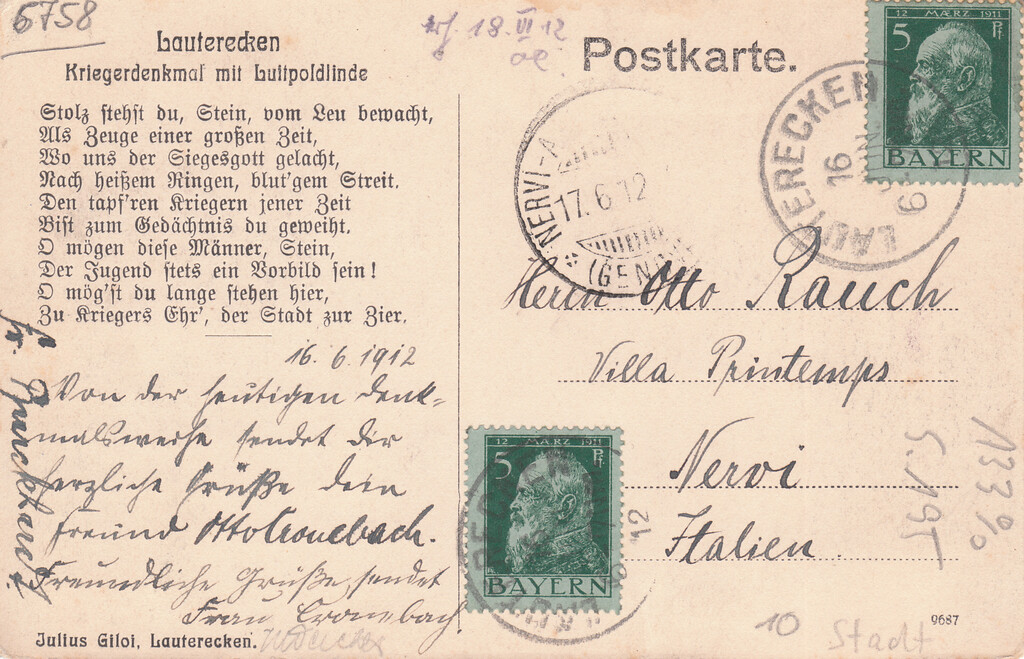

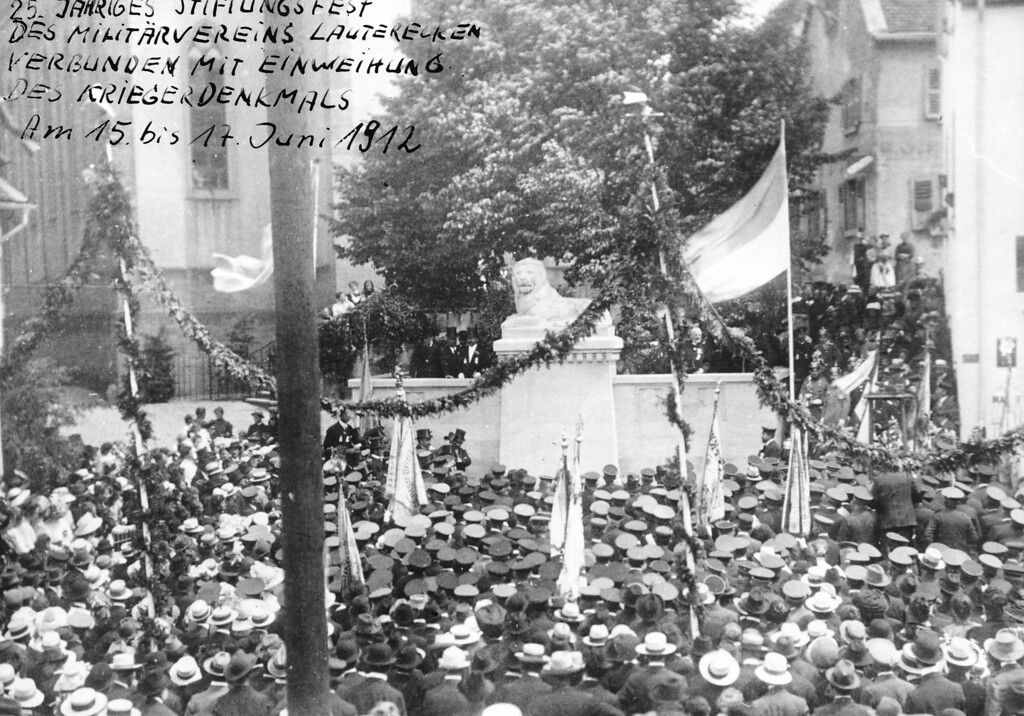

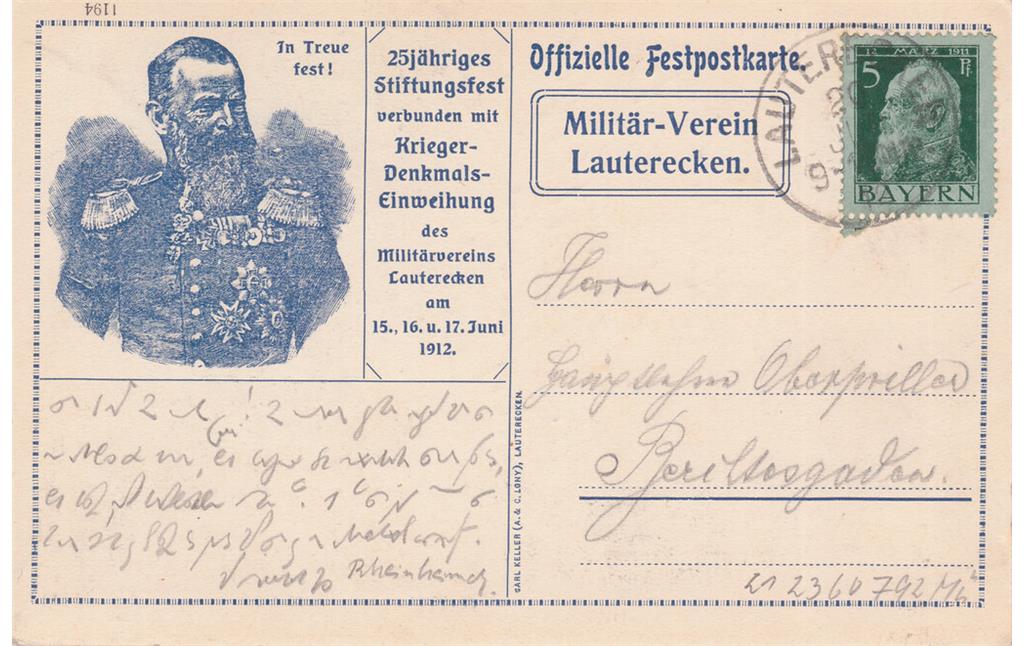

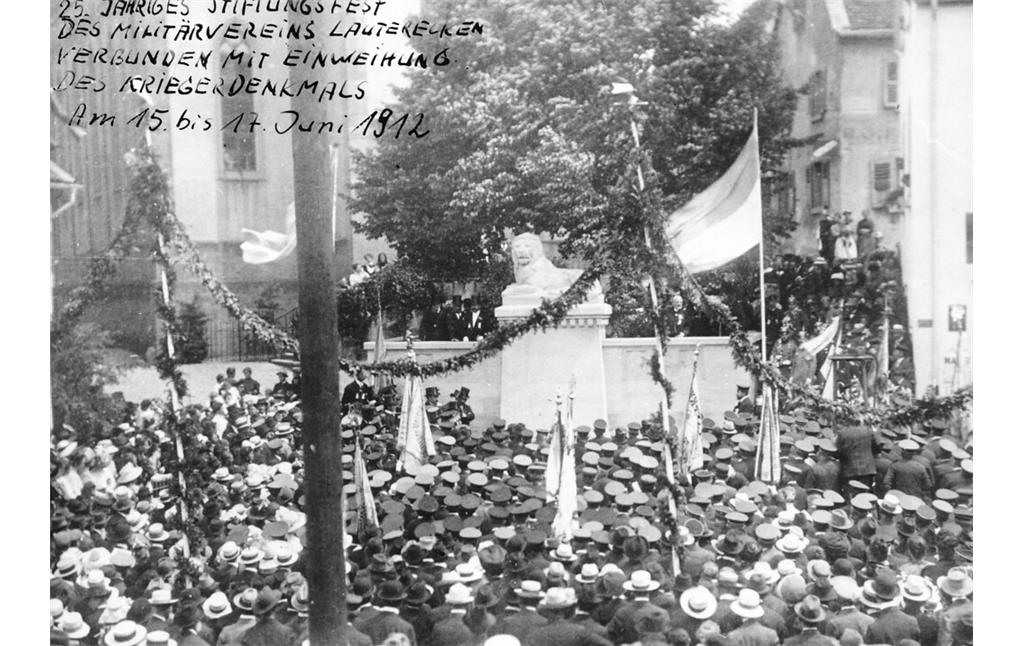

Im Rahmen der dreitägigen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Stiftungsfest des Militärvereins Lauterecken vom 15.-17. Juni 1912 wurde auch das Kriegerdenkmal eingeweiht. Von diesem Fest, das die Bürger in der Stadt und auf dem Wiesborn feierten, zeugen noch Postkarten, Fotos und eine 32-seitige, vom Militär-Verein herausgegebene Festschrift. Diese wurde in der örtlichen Buchdruckerei von Carl Keller gedruckt. Dieses interessante Zeitdokument enthält u.a. das Fest-Programm, das Musik-Programm, die Festzug-Ordnung, die Namen der Vereinsmitglieder und Jubilare, eine umfangreiche Vereinschronik, einen Zugfahrplan und Werbeanzeigen.

Eingeleitet wurde das Fest am 15. Juni mit einem Fackelzug vom Bahnhof zum Marktplatz (Veldenzplatz). Am 16. Juni wurde das Denkmal feierlich enthüllt. Eingerahmt wurde dieses Ereignis durch einen Festgottesdienst, einem Militärkonzert, einem Festzug und Ball. Knapp 70 Vereine aus Lauterecken und Umgebung nahmen daran teil. Am 17. Juni endete das Fest mit einem Konzert und mit Tanzmusik. Die zeitgenössische Presse würdigte das Fest als „patriotische Kundgebung, deren Eindruck auf viele Jahre nicht verwischt werden wird“. Zwei Jahre später begann der Erste Weltkrieg.

Rückblick: Die Kriege 1866 und 1870/71 für Lauterecken

Zwischenfall in Lauterecken im Deutschen Krieg 1866

Aufgrund ständiger Verwaltungsstreitigkeiten zwischen Österreich und Preußen nach dem gewonnen Krieg gegen Dänemark im Jahre 1864 kam es zwei Jahre später zu einer kriegerischen Entscheidung. In Böhmen kämpfte Preußen, zusammen mit den kleinen norddeutschen Staaten und Italien, gegen Österreich und seine Verbündeten (u.a. Bayern, Württemberg, Hannover, Baden, beide Hessen). Preußen schlug am 3. Juli 1866 die Österreicher bei Königgrätz.

An der Grenze des bayerischen Lautereckens zum preußischen Medard ist es nicht zu Kriegshandlungen gekommen. Ein Zwischenfall ereignete sich jedoch in der Nacht des 2. August 1866: Das in Meisenheim gelegene preußische Landwehrbataillon Nr. 40 traf um 3 Uhr mit einem 45-Mann großen Kommando in Lauterecken ein. Der Hauptmann beschlagnahmte vier Pferde mit Sattelzeug, Lebensmittel und verhaftete den Lauterecker Gendarmen. Die Stadt wurde aufgefordert, den betroffenen Pferdebesitzern 620 Taler auszuzahlen. Die Requisition wurde als Repressalie gesehen für die Festnahme eines preußischen Landsturmmannes in Obermoschel. Um den Frieden zu wahren, beschloss der Stadtrat Lauterecken am 3. August den Schaden der Pferdebesitzer zu ersetzen. Der August-Jahrmarkt wurde wegen der „traurigen Tage vertagt“.

Truppenzüge und Einquartierungen im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71

Ausgelöst durch die Kandidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen um die spanische Krone, erklärte Frankreich am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg. Die süddeutschen Staaten schlossen sich Preußen an. Sehr große Truppendurchmärsche führten durch das Glantal. Es handelte sich insbesondere um die Zweite Deutsche Armee unter Prinz Friedrich Karl mit Teilen des 3. Brandenburger und 10. Hannoveranischen Armeekorps sowie der 6. Kavallerie-Division. Offiziere und Soldaten wurden in Lauterecken einquartiert und versorgt. Eine detaillierte Auflistung aller durchziehenden Armeeteile findet sich bei Gümbel (1905) und Zink (1968). Im August 1870 wurde in Lauterecken ein Lazarett in den Schulsälen eingerichtet. Eine Bürgerwacht patrouillierte regelmäßig in der Stadt.

Feierlichkeiten zum Frieden 1871

Der Sieg über Frankreich und die Verkündung des Friedens am 2. März 1871 führten in Lauterecken zu überschwänglicher Freude, zur Beflaggung der Häuser, zu Glockengeläute, Friedensschüssen, einem Freudenfeuer und dem Singen des Nationalliedes der „Wacht am Rhein“ auf dem Schäfersberg. Am 3. März 1871 kam es zu einem feierlichen Festzug der Bevölkerung von der Glanstraße zum Marktplatz. Und auch am Folgetag wurde das Fest fortgesetzt und Feuerwehrhauptmann Carl Keller hielt eine Siegesrede im damals nationalistischen Geist. Am 12. März wurde ein Dankgottesdienst gefeiert und Friedensbrezeln verteilt. Auch vom 1. bis 4. Juli 1871 wurden nochmal heimkehrende Truppen in Lauterecken einquartiert und verpflegt. Am 6. August 1871 wurde zu Ehren der heimgekehrten Soldaten ein Fest im Gasthaus Lehne gefeiert. An Kosten für Einquartierungen, Vorspanndienste und Verpflegungen hatte die Stadt eine Rechnung von über 4003 Gulden aufgestellt.

Erste Anregung zu Gedenktafeln

Am 28. Juni 1871 regte das Königliche Bezirksamt Kusel die Gemeinden an, Gedenktafeln für die Gefallenen des Krieges 1870/71 aufzustellen. Bürgermeister Bambauer aus Lauterecken teilte dem Bezirksamt daraufhin am 2. August 1871 mit: Lauterecken „(…) ist Gottlob in der Lage kein Glied seiner Gemeinde in dem letzten verhängnißvollen Kriege beklagen zu müssen, abermahl 32 seiner Söhne den Feldzug mitgemacht haben, welche alle glücklich zurückgekehrt sind“. Lediglich ein Soldat namens Michael Karl aus Schauernberg, der sich auf Heimatschein in Lauterecken aufgehalten hatte, sei in Sedan verwundet worden und gestorben. Nach Bericht der Schwester Ida Schmidt aus Épernay sei ein gewisser Heinrich Altes aus Cronenberg, daselbst gestorben. Weitere Verluste seien nicht in der Bürgermeisterei Lauterecken zu beklagen. Deshalb glaube der Gemeinderat, dass das Aufstellen einer Gedenktafel „nicht am ersten Platze sei“ (A1743, KA Kusel) .

Im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Kusel ist folgender Eintrag zu finden:„Veldenzplatz Kriegerdenkmal 1866 und 1870/71, Sandstein, 1911/12“ (GDKE 2019, S. 19).

(Jan Fickert M.A., Stadt Lauterecken, 2020)

Quellen

Dokumentation Kriegerdenkmal 1866/1870-71, H. Haußmann, 16.11.1990, Stadtarchiv Lauterecken.

Errichtung von Denkmälern und Gedenktafeln, Kreisarchiv Kusel, A 1743.

Festschrift zum 25jährigen Stiftungsfeste verbunden mit Kriegerdenkmals-Einweihung am 15., 16. u. 17. Juni 1912., Stadtarchiv Lauterecken.

Transkription der Namen auf dem Kriegerdenkmal 1866/1870-71, J. Fickert/K. Pfleger, Stadtarchiv Lauterecken.