Durch natürliche Prozesse der Karbonatlösung und -ausfällung bildete sich hier seit Fertigstellung des Betonkastens in den 1950er Jahren am Absturz der Keuschenbroich-Quelle in den Pulheimer Bach ein Kalksinterpolster (Abbildung 2). Bei der Renaturierung im Jahre 2010, als der Pulheimer Bach in die Aue verlegt wurde (Erzählstation 11 des Wassererlebnispfades Pulheimer Bach), erhielt der Keuschenbroichbach oberhalb des Kalksinters ein neues Bett (Abbildung 3). Lediglich der Betonkasten sowie ein kurzes Stück des kanalisierten Keuchenbroichbaches mit Trapezprofil und Sohlschale aus Beton blieben als industrielles Denkmal stehen. Dadurch blieb der Kalksinter erhalten und für Besucher erlebbar.

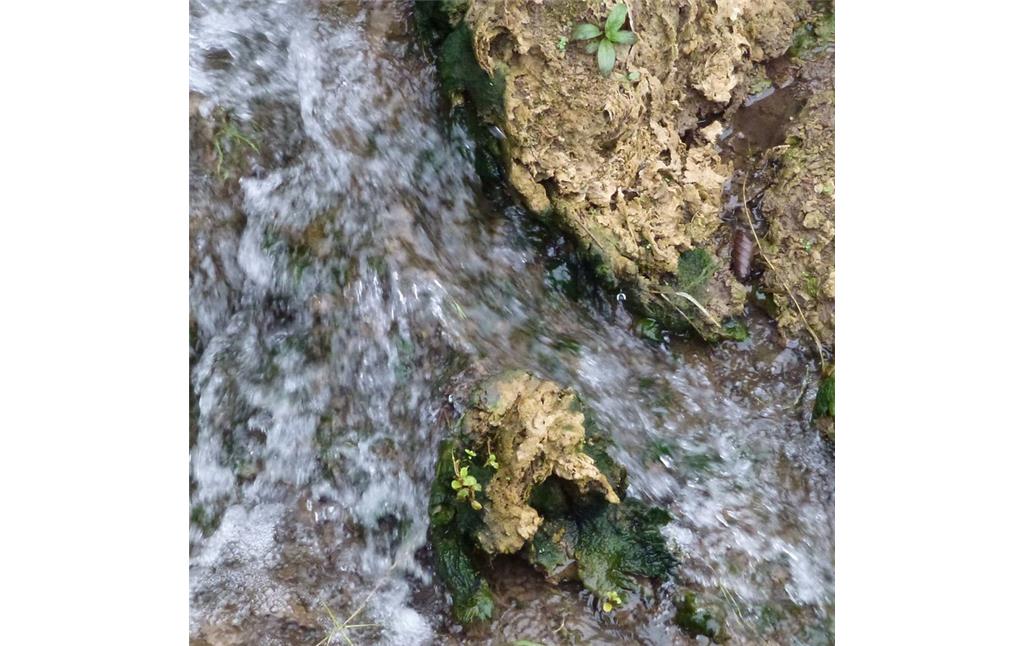

Der Kalk, der den Sinter aufbaut, stammt aus der eiszeitlichen Lössdecke, die im Einzugsgebiet des Baches über den wasserspeichernden, ebenfalls eiszeitlichen Sand- und Kiesablagerungen des Rheines liegt. Beim Weg durch den Löß wandelt das Wasser den Kalk (=Kalziumkarbonat) mit Hilfe von Kohlensäure in Kalziumhydrogenkarbonat um, das wasserlöslich ist. Beim turbulenten Überströmen wird durch Erwärmung, Verdunstung von Wasser, Sauerstoffzutritt und Photosynthese der Pflanzen im Bach (Abbildung 4) CO2 verbraucht und der Kalk als Kalziumkarbonat wieder ausgefällt. Es entsteht Kalksinter, der sich vor allem an den umströmten Pflanzenresten absetzt und sie umkleidet (Abbildung 5). Er ist sehr hohlraumreich, selbst kleine Höhlen (Abbildung 6) und Tropfsteine (Abbildung 7) können entstehen. Damit bietet er potentiellen Bewohnern Schutz in einem reich strukturierten Lebensraum.

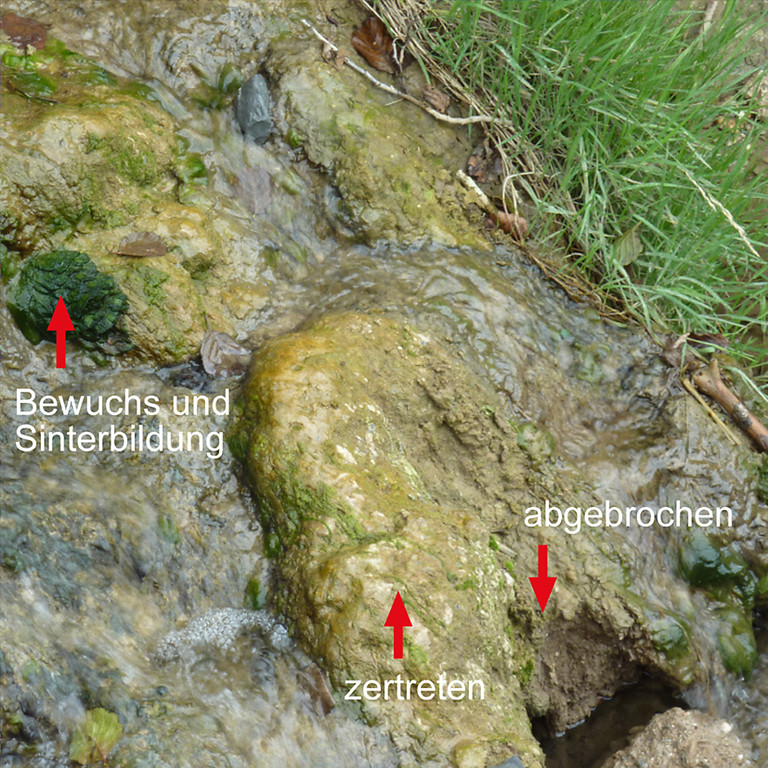

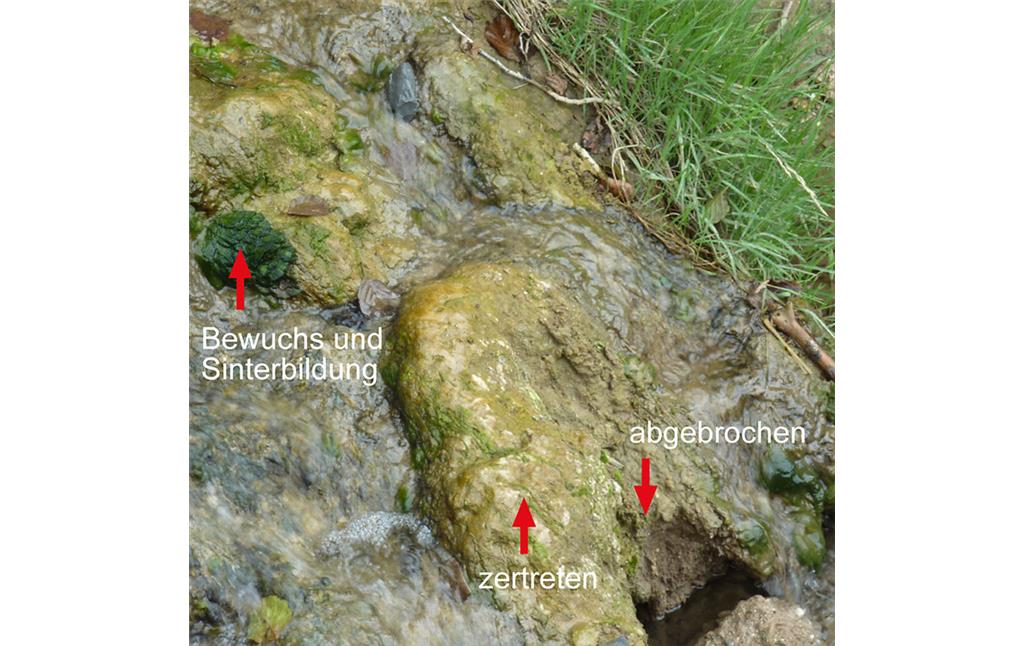

Trockener Kalksinter ist zwar hart und standfest, im feuchten Zustand ist er aber weich. Deshalb kann er zerbrechen, wenn man auf den Wasserfall tritt und das ungewöhnliche Naturschauspiel ist beschädigt (Abbildung 8).

Nicht nur Sinterneubildung und Trittspuren, auch das Aufkommen und Verschwinden von Pflanzen ändern immer wieder das Bild des Kalksinters. Im Mai 2013 war ein verstärkter Bewuchs von Gräsern auf dem Kalksinter und schmalblättriger Merk (Berle, Wassersellerie) im Bachbett zu beobachten (Abbildung 9). Im August hatte sich noch das vierkantige Weidenröschen dazu gesellt, der schmalblättrige Merk stand in voller Blüte (Abbildung 10). Dabei geht die Kalksinterbildung weiter (Abbildung 11) und das Sinterposter wächst langsam weiter in den Betonkasten hinein (Abbildung 12).

Anmerkung:

Kalksinter sind Ausscheidungen aus Kalziumkarbonat (CaCO3).

Charakteristisch für Kalksinter sind oft girlandenförmige leicht erhabene Bereiche verstärkter Ausfällung (Übergussschichtung).

In Höhlen bilden Kalksinter Tropfsteine.

Kalksinter sind nicht nur an Austritte stark mineralisierter Wässer (heiße Quellen, Fumarolen, Solfataren, Geysire) gebunden, sondern werden auch an anderen Quellaustritten und Bachläufen gebildet, wenn das Wasser mit gelöstem Kalk – Kalziumbikarbonat Ca(HCO3)2 – übersättigt ist. Das ist besonders häufig in Karstgebieten, kann aber auch, wenn auch seltener und in geringerem Umfang, in Landschaften mit einer kalkhaltigen Decke aus Löss (zum Beispiel in den norddeutschen Bördenlandschaften) auftreten. Solche Kalksinter sind hohlraumreich, wenn sie organisches Material umkleiden, das nach der Karbonatausfällung durch Verwitterung oder Verwesung abgebaut wird.

Hohlraumreiche, durch organische Restsubstanz verunreinigte Kalksinter werden im Deutschen häufig als Kalktuffe bezeichnet.

Durch Alterungsprozesse (Diagenese) veränderte ehemalige Kalktuffe dagegen werden Travertine genannt.

N.B.: Diese Unterscheidung wird in vielen Veröffentlichungen nicht so streng beachtet. Manchmal werden alle drei Begriffe synonym verwendet.

(Reinhard Zeese, L.E.B. & Partner, 2020)

Internet

mineralienatlas.de: Kalksinter (abgerufen am 13.12.2019)

wikipedia.org: Sinter (abgerufen am 13.12.2019)