Innenräume des Poppelsdorfer Schlosses im 18. Jahrhundert

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Architekturgeschichte

Gemeinde(n): Bonn

Kreis(e): Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 43′ 30,26″ N: 7° 05′ 31,59″ O 50,72507°N: 7,09211°O

Koordinate UTM 32.365.339,30 m: 5.620.988,63 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.577.158,32 m: 5.621.631,62 m

-

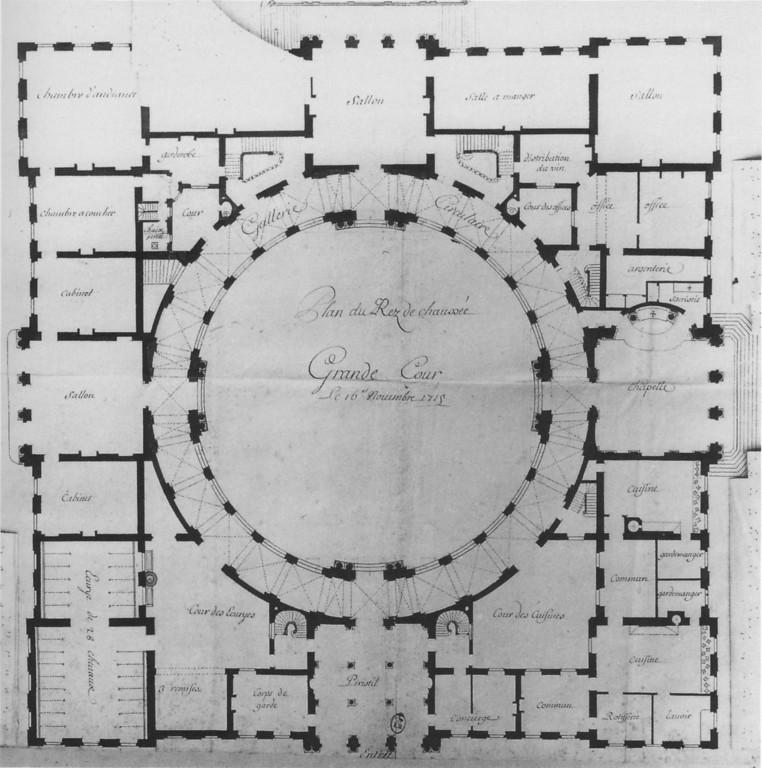

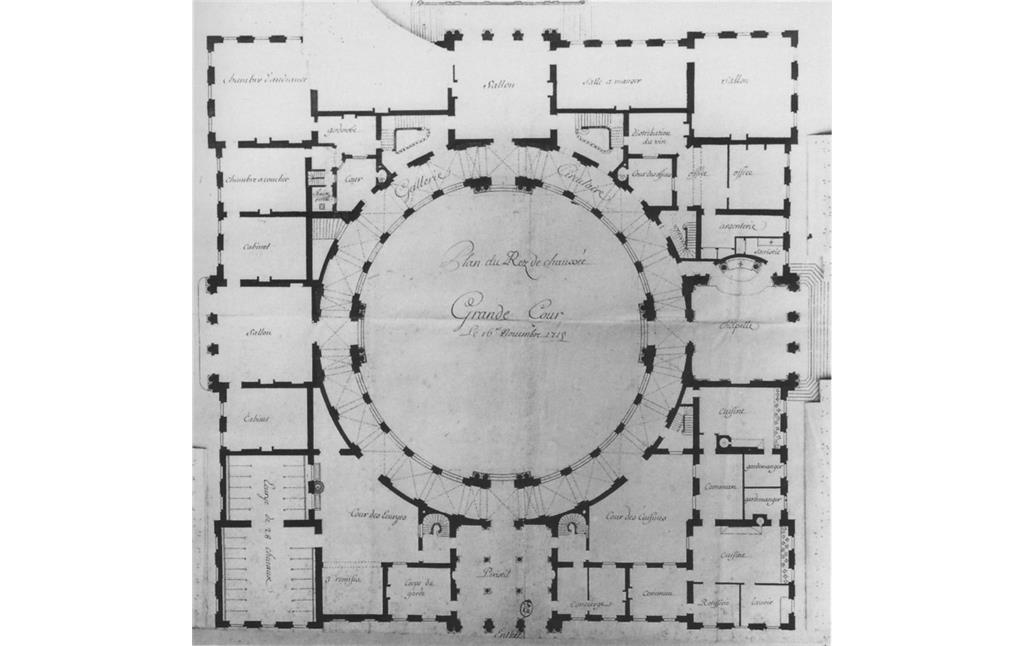

Grundriss des Poppelsdorfer Schlosses aus der Feder des Architekten Robert de Cotte (1656-1735) aus dem Jahre 1715

- Copyright-Hinweis:

- Cotte, Robert de / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- Robert de Cotte

- Medientyp:

- Bild

-

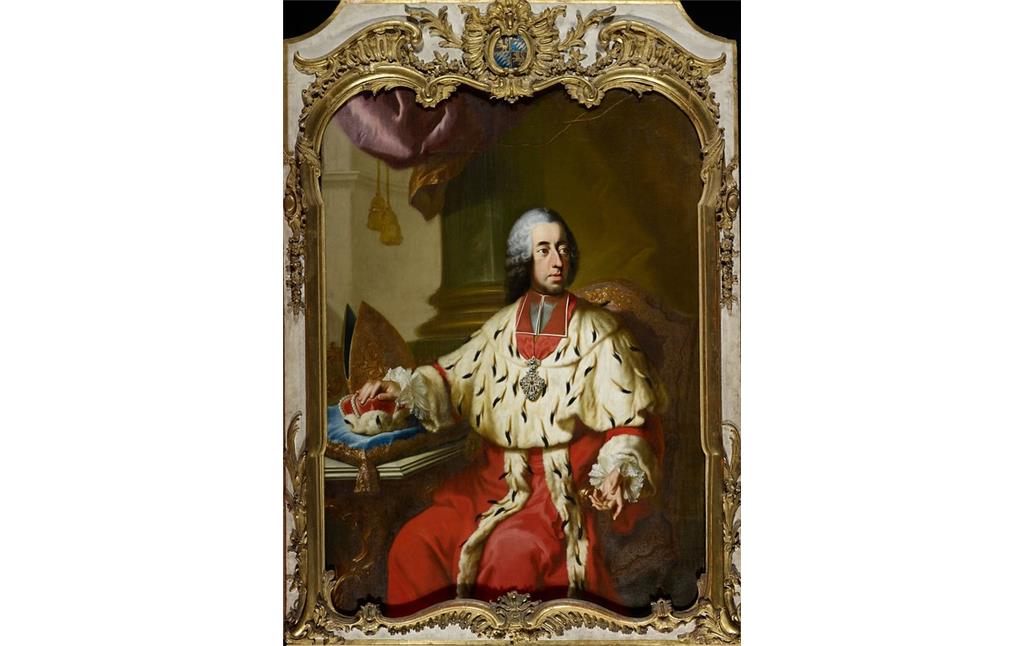

Porträt des Kurfürsten Clemens August von Bayern von George Desmarées um 1746

- Copyright-Hinweis:

- LVR-LandesMuseum Bonn

- Fotograf/Urheber:

- George Desmarées

- Medientyp:

- Bild

Der Nordostflügel bot den Zugang zum runden Innenhof und somit auch zu den Räumlichkeiten der vier Flügel. Unmittelbar an das Peristyl (der Eingang in Form einer kleineren Säulenhalle) schlossen sich mit Krönungssaal und Papstzimmer (links vom Peristyl aus) und dem Gast- und Repräsentationsapartment (rechts vom Peristyl aus) Repräsentationsräume an. Im zum Schlosspark gelegenen Südostflügel war das Sommerapartment untergebrach. Im Mittelpavillon befand sich der, in seiner Höhe zwei Stockwerke einnehmende Sommerspeisesaal. Dieser war wahrscheinlich analog zum Sommerspeisesaal in Schloss Augustusburg in weißem Marmor ausgestaltet (Satzinger 2011, S. 42).

Über den Mittelpavillon und die diesem vorgelagerte Treppe ließ sich der Schlosspark bequem erreichen. Der Südwestflügel beheimatete neben dem Billardsaal, dem Truckspielzimmer (das Truckspiel war ein Kugelspiel das häufig im höfischen Kontext Verwendung fand und das dem Billard nicht unähnlich war) und weiteren Gesellschaftsräumen auch die im Mittelpavillon ebenfalls zwei Geschosse einnehmende Schlosskapelle mit angeschlossener Sakristei.

Im Mittelpavillon des Nordwestflügels (dem der Meckenheimer Allee zugewandten Gebäudeteil), der auch unter dem Namen Grottenflügel bekannt ist, befand sich der namensgebende Grottensaal: eine künstlich hergerichtete Grotte, deren Wände mit Floral- und Rocaille-Ornamenten aus Fels, Muscheln und Steinen fantastisch ausgestaltet waren. Dieser eingeschossige Saal, der Nordwestflügel verfügte zu dieser Zeit nur über ein Geschoss, wurde durch die an ihn angrenzenden offenen Loggien eingeklammert.

Im ersten Obergeschoss des Nordostflügels befand sich im Mittelpavillon der Rote Saal und in den seitlichen Zwischentrackten je ein Möbellager. Im Ostpavillon befanden sich Räumlichkeiten des Grünen und gelben Apartments, die ebenfalls die Hälfte des ersten Geschosses des Südostflügels einnahmen. Die zweite Hälfte dieses Flügels waren vom Blauen Winterapartment eingenommen, das den Weg in die Räumlichkeiten des Südwestflügels, u. a. die Bibliothek und eine Kapelle, ebnete. Im ersten Geschoss des Nordwestflügels befanden sich im Westpavillon die Handwerksräume mit Drechselbank und Polierbank.

Da die meisten in den Mittelpavillons untergebrachten Säle, bis auf den Grottensaal, zwei Geschosshöhen einnahmen, war eine Unterbrechung der Raumflucht im ersten Geschoss nötig. Der zum Innenhof gelegene Umlauf oberhalb der Arkadengalerie bot den Zugang zu den Räumlichkeiten dieses Geschosses. Im Mansardgeschoss waren Wohnungen für Höflinge untergebracht (eine ausführliche Beschreibung der Raumgestaltung und -ausstattung vgl. Satzinger 2011, S. 40ff.).

(Florian Weber, LVR-Redaktion KuLaDig, 2018)

Internet

de.wikipedia.org: Guillaume d’Hauberat (abgerufen 19.09.2018)

Literatur

- Satzinger, Georg (Hrsg.) (2011)

- Schloss Clemensruhe in Bonn-Poppelsdorf. München und Berlin.

Innenräume des Poppelsdorfer Schlosses im 18. Jahrhundert

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Meckenheimer Allee 171

- Ort

- 53115 Bonn - Poppelsdorf

- Fachsicht(en)

- Architekturgeschichte

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1715 bis 1723

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Innenräume des Poppelsdorfer Schlosses im 18. Jahrhundert”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-283529 (Abgerufen: 9. Februar 2026)