Steinbruch Brungerst und Altabbaufelder Brungerst Süd bei Lindlar

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Lindlar

Kreis(e): Oberbergischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 01′ 48,09″ N: 7° 22′ 42,89″ O 51,03003°N: 7,37858°O

Koordinate UTM 32.386.302,22 m: 5.654.414,82 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.596.751,98 m: 5.655.891,97 m

-

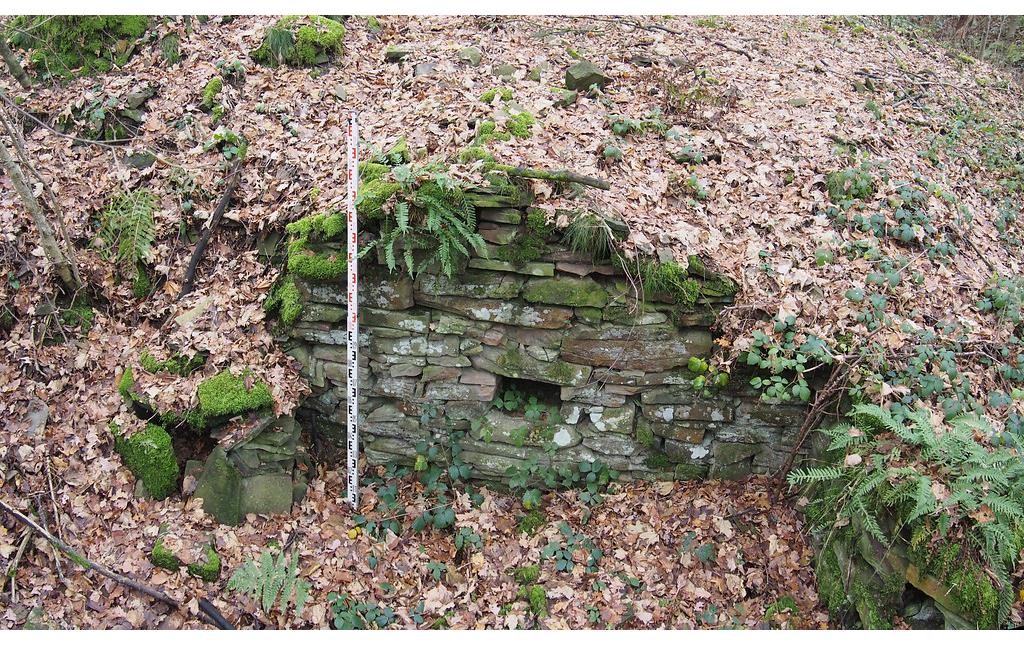

Ruine einer großen Arbeiterhütte mit zweigeteiltem Grundriss für Schmiede und Aufenthaltsraum. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

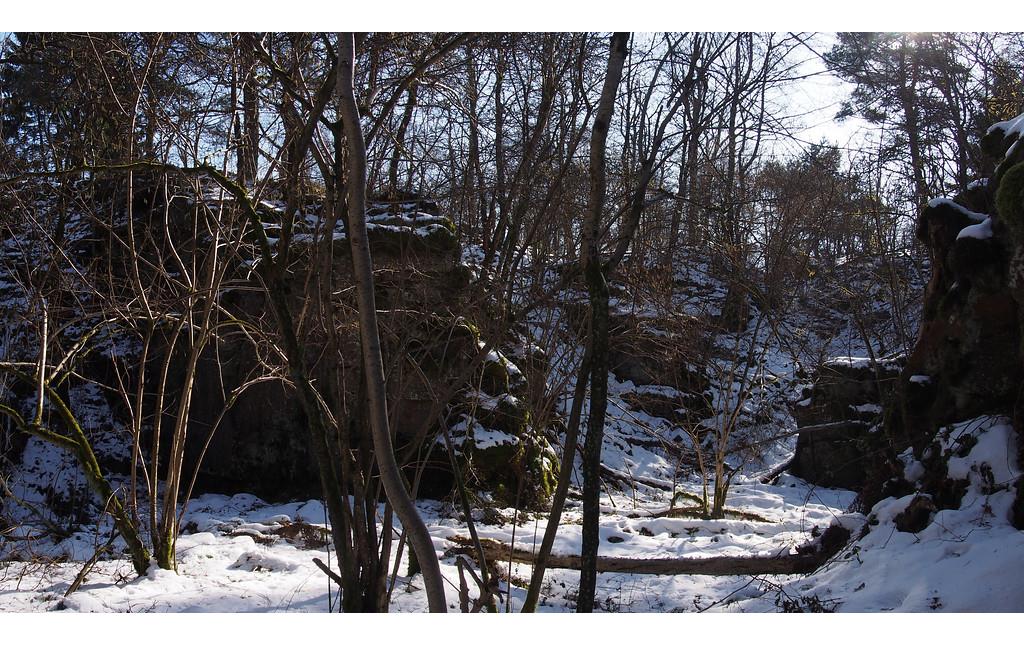

Durch Pingen und Halden zerklüftetes Gelände des alten Abbaus auf der Höhe. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

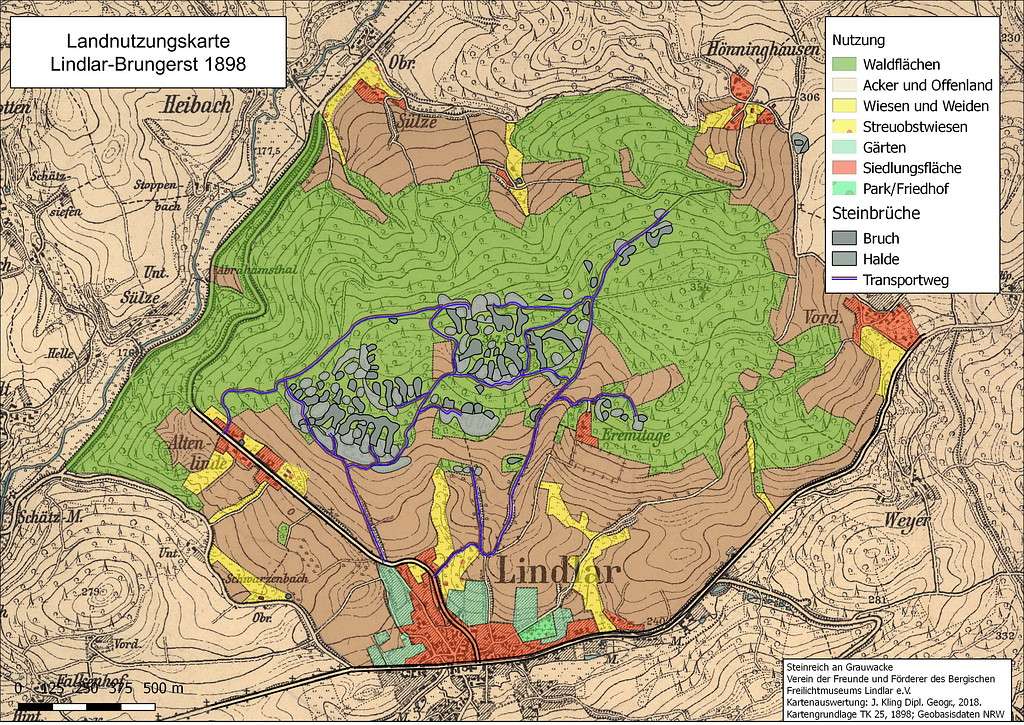

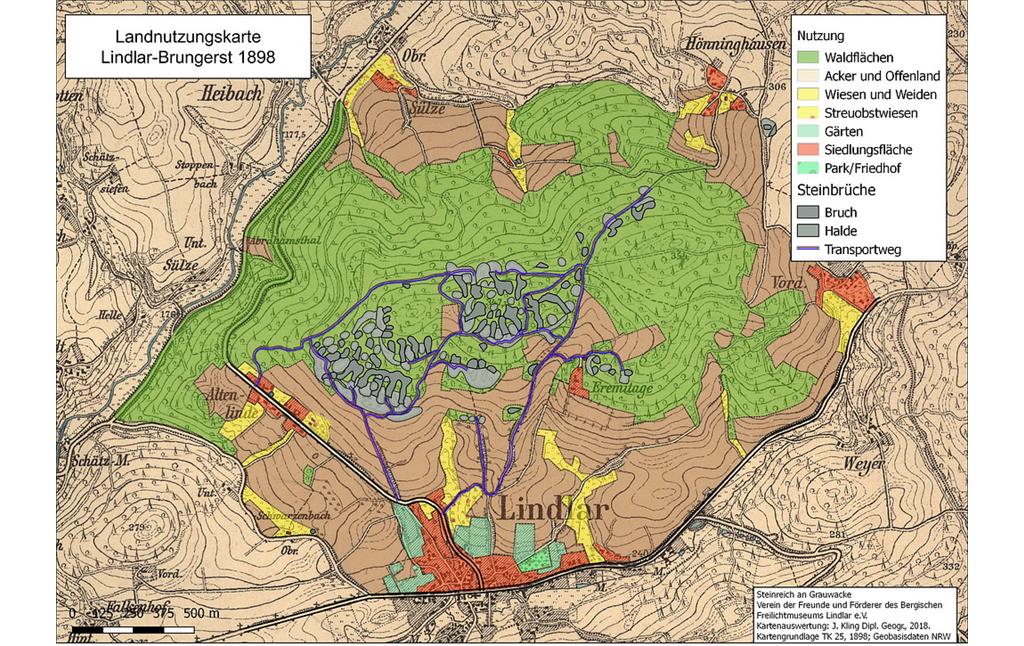

Landnutzungskarte Lindlar-Brungerst, Zeitschnitt um 1898 (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Schmale Grate trennen einzelne Brüche voneinander. Sie spiegeln alte Parzellengrenzen wider. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Ruinen eines Arbeiterhauses am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Am Ende eine langen Schlauchs gibt eine schmale Passage Zugang zum Bruchkessel. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Große Halde mit Werkplatz auf der Südseite. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Frisch wirkender Bruchkessel mit gut 8 m hohen Abbauwänden an der Nordseite des Brungerts.(2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar: Blick von oben in einen großen Bruch.(2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Mittels Keilrille gespaltener Rohblock am Brungerst. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Ruinen eines Arbeiterhauses am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Ruinen eines Arbeiterhauses am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Nische für Werkzeuge etc. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Alte Steinbrüche am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Ruinen eines Arbeiterhauses am Brungerst, Lindlar. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

Der Brungerst bildet hier eine sanft ansteigende, bewaldete Kuppe, die durch zahllose Steinbrüche ein wie von Säure zerfressenes Antlitz hat. Die Höhen und oberen Flanken sind zernarbt von unzähligen kleinen und kleinsten Gräben, Pingen und Halden als Relikte eines uralten, ungeordneten Abbaus. Jeder grub ein Loch zur Gewinnung von Steinen wie es ihm gerade gefiel.

Die ehemals ähnlich strukturierten, tieferen Flanken des Berges wurden durch eine spätere, abschließende Abbauphase Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts großteils überprägt.

Damals entstanden erstmals planmäßig große, tief reichende Brüche. Um an den „guten“ Stein zu gelangen, war es erforderlich, den Schutt der alten Brüche abzuräumen. Er wurde in breiten Halden sowohl an den mittleren Bergflanken als auch vor den Bruchausfahrten deponiert. Die neueren Brüche setzte man in der Höhenlage relativ tief am Berg an. Nur so konnten die interessanten Gesteinsqualitäten und Schichtpakete mit einer abbauwürdigen Mächtigkeit erreicht werden. Dafür mussten allerdings lange, grabenartige Zufahrten anlegt werden, die sogenannten „Schläuche“. Diese können eine Länge von 40 bis 80 Metern erreichen. Im Gelände ist mehrfach zu erkennen, wie so ältere, höher liegende Wege, Brüche und sogar Hauerhütten durch die neuen Zufahrten und Abbauten gekappt wurden. An den Flanken der „Schläuche“ sind Trockenmauern zur Sicherung des Schutts sichtbar (16 Befunde). Die zugehörigen Brüche haben eine Ausdehnung im Mittel von 40 x 40 bis zu 40 x 80 Metern mit Abbaustößen, die eine Höhe von 8 bis 10 Metern erreichen.

Am Ausgang der „Schläuche“ lag im Allgemeinen ein Aufenthaltsgebäude, oft kombiniert mit einer Schmiede. Werkplätze und große Schutthalden schließen sich an. Im Rahmen des LVR-Projekts „Steinreich an Grauwacke“ (2017/18, Abteilung Kulturlandschaftspflege und Freilichtmuseum Lindlar) konnten am Brungerst insgesamt 33 Gebäuderuinen kartiert werden, davon 24 „kleine“ mit einer Größe von nur rund 4 x 5 Metern Grundfläche und 9 „große“ mit rund 8 x 5 Metern Größe. Im Einzelfall werden Längen von 15 Metern erreicht. Die großen Gebäude bestehen aus zwei Räumen, von denen der kleinere meist als Schmiede genutzt wurde. Entsprechende Funde im Felsenthal stützen diese Vermutung. In die Mauern sind Nischen eingelassen (40 cm hoch, 40 cm breit, 30 cm tief), welche wohl der Verwahrung „wichtiger“ Gegenstände wie persönlichem Werkzeug, Lampen etc. dienten. Während die kleinen Hüttenruinen sowohl am Ende eines „Schlauchs“ als auch an den Flanken und Höhen des Brungerst verteilt sein können, gehören die großen Gebäude ausschließlich zu den Brüchen der letzten Abbauperiode Ende des 19. Jahrhunderts und liegen somit am Ausgang der langen „Schläuche“ im unteren Hangbereich.

Rund 100 Meter südlich des Altabbaufelds „Brungerst“ erstreckt sich ein weiterer, schmaler Streifen alter Brüche mit einer Ausdehnung von noch 150 x 70 Metern, das Altabbaufeld „Brungerst Süd“. Diese Bruchzone besitzt die gleiche Zeitstellung wie die Brüche im Zentrum des Brungerst. Durch die Abbautätigkeit der Firma Schiffarth und der BGS sind bereits Teile dieses Bereichs abgetragen worden. Ein entsprechender Aufschluss kann in der Abbauwand des Bruchs der Firma Schiffahrt betrachtet werden. Aufgrund der stärkeren Hangneigung fallen die „Schläuche“ in diesem Abbaufeld mit rund 20 bis 30 Meter Länge kürzer aus.

Als interessantes Zeugnis der historischen Abbaumethoden konnte auf einem der ehemaligen Werkplätze ein mittels „Keilrillenspaltung“ gespaltener Rohblock dokumentiert werden. Ein weiterer Beleg dieser Methode findet sich als verbauter Werkstein in einer der älteren kleinen Hauerhütten. Der Stein trägt die entsprechenden Werkspuren. Aus anderen Abbaugebieten wie dem Siebengebirge und der Osteifel war die „Keilrillenspaltung“ bis zur Einführung von Preßlufthämmern und pneumatischen Bohrern (in der Osteifel erst nach dem Zweiten Weltkrieg) über Jahrhunderte die traditionelle Methode zur Spaltung von Rohblöcken. Am Brungerst fanden Arbeiten mit Presslufthämmern und pneumatischen Bohrern erstmals nach 1900 statt.

Ein um den Brungerst herum führendes Wegenetz erschloss die Brüche. Die topographische Karte von 1840 verzeichnet zudem noch einen zentralen alten Weg, der den Brungerst von Ost nach West quert - eine Achse, die noch heute im Gelände nachzuvollziehen ist. Der Abtransport der gewonnenen Steine am Brungerst erfolgte mit Pferdefuhrwerken in Richtung Lindlar.

Einzelbefunde

24 Hauerhütten, kleine Grundfläche

9 Hauerhütten mit Schmiede, große Grundfläche

16 Trockenmauern

Rohblock mit Keilrillenspaltung

Datierung: 17. Jahrhundert bis ca. 1900

Heutiger Zustand: Das gesamte Gelände ist stark zerklüftet und bewaldet. Der Wanderweg „Steinhauerpfad“ erschließt die Fläche.

(Jörn Kling, ergänzt von Frederik Grundmeier, 2018)

Literatur

- Kling, Jörn (2005)

- Die unterirdischen Mühlsteinbrüche von Niedermendig/Deutschland. Historische Kartographie und Detailinventarisierung von Mühlsteinbrüchen. In: Mühlsteinbrüche. Erforschung, Schutz und Inwertsetzung eines Kulturerbes europäischer Industrie ; (Antike - 21. Jahrhundert); Internationales Kolloquium Grenoble, September, S. 133-143. Mainz.

Steinbruch Brungerst und Altabbaufelder Brungerst Süd bei Lindlar

- Schlagwörter

- Ort

- 51789 Lindlar

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Geländebegehung/-kartierung, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Fernerkundung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1700, Ende 1900

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Jörn Kling (2018), Frederik Grundmeier (2018): „Steinbruch Brungerst und Altabbaufelder Brungerst Süd bei Lindlar”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-276840 (Abgerufen: 15. Februar 2026)