Die ursprüngliche Gesamtanlage nahm eine Fläche von 3,6 Hektar in Anspruch, wovon aber nach dem Zweiten Weltkrieg 1,1 Hektar als Versuchsgelände für das Fachgebiet Landschaftsbau abgetrennt wurden. Der heutige Park ist noch 2,5 Hektar groß und kann von der Rüdesheimer Straße aus betreten werden.

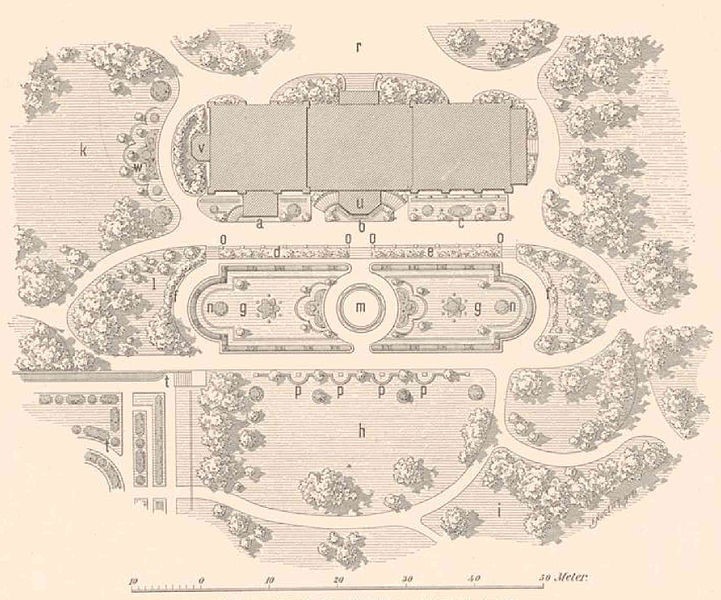

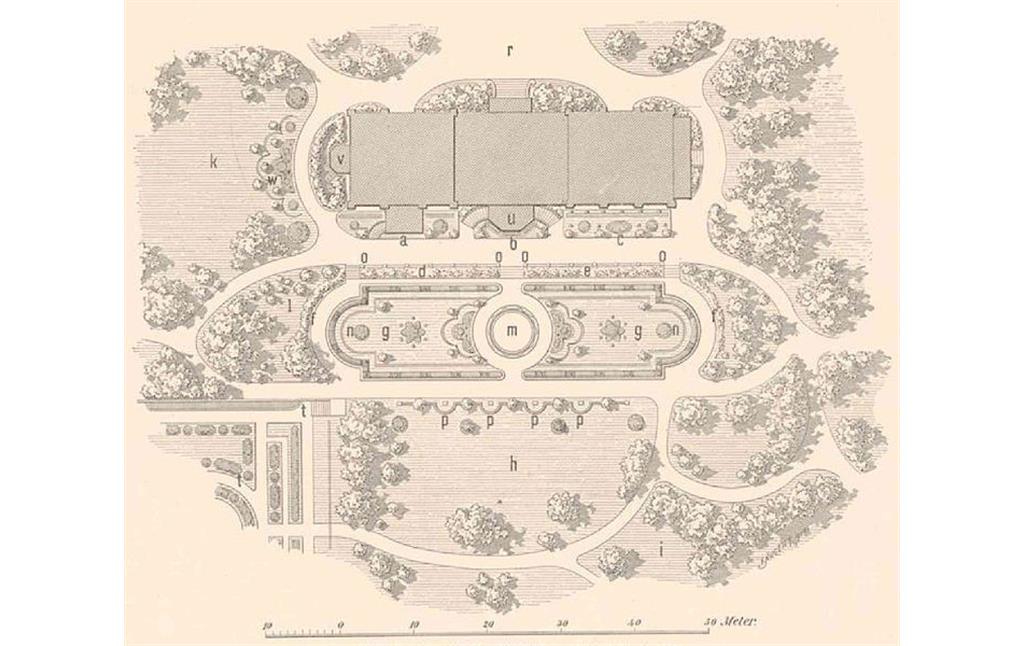

Der Entwurf des Parks der Villa Monrepos geht auf den Hofgärtner des Herzogs von Nassau Carl Friedrich Thelemann (1811 bis 1889) aus dem Jahr 1861 zurück. 1882 kam das von der Fürstin Pauline von Metternich (1836 bis 1921) entworfene Rosarium hinzu. Insgesamt wird der damals entstandene Park als Vorläufer des Landhausgartens der Gründerzeit eingestuft.

Zurzeit Heinrich Eduard von Lades (1817 bis 1904) war der Park unter anderem mit reichen Schmuckbeeten, aber auch mit einer Anlage im landschaftlichen Stil mit Springbrunnen und Gewächshäusern, Rasenflächen, Alleen und Baumgruppen aus Laub- und Nadelgehölzen (beispielsweise Eukalyptus und Lorbeer), Rosen (zusätzlich zum Rosarium der Fürstin Metternich), einem Blumenparterre, bewachsenen Mauern, einem Weiher mit Naturholzbrücke und unterschiedlichen Formobstbäumen ausgestattet. Weitere Ausstattungselemente waren Kiesstreifen und-wege die zum Teil farbig waren, eiserne, halbhohe Laternen, Terrakotta- und Marmorfiguren, bepflanzte Marmorvasen und holzfarbige Körbe sowie auch ein Flaggenturm. Bei der Planung wurden ganz bewusst besondere Aussichten, wie die auf die Rheinaue oder auf das „Germania“-Denkmal, durch landschaftliche Gestaltung hervorgehoben.

Da alle Kinder von Eduard von Lade noch zu seinen Lebzeiten starben, gründete er die „Freiherr von Lade-Stiftung“. Diese wurde nach von Lades Tod 1904 zunächst dem preußischen Staat übereignet und ging 1923 in den Besitz der Lehranstalt für Obst- und Weinbau Geisenheim über.

In Folge dessen wurden Teile der Anlage erstmalig in den 1930er Jahren durch Gartendirektor Arthur Glogau (1913-1934) umgestaltet. Dieser richtete den Park als Studienobjekt für Studenten ein setzte den Schwerpunkt auf „Freilandstauden und deren Verwendungsmöglichkeiten im Garten“. Glogau erhielt aber weitgehend die Grundstrukturen der Anlage aus ihrer Entstehungszeit.

Im Jahre 1941 erfolgte die Übernahme des Parks durch das Institut für Pflanzenzüchtung der Lehr- und Forschungsanstalt. In den folgenden Kriegsjahren wurden zur Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung umfangreiche Parkflächen in Gemüsegärten und Kleingartenanlagen umgewandelt und Bäume gerodet.

Nach dem Krieg wurde die Rodung des Parkgeländes ab 1950 weiter fortgeführt, das gelände wurde vollkommen eingeebnet. Der neue Gartenbauoberlehrer Otto Willmann übernahm bis 1954 die Abteilung für Garten- und Landschaftsgestaltung in der Villa Monrepos und führte einige kleinere Änderungen im Park durch.

1954 unterlag der Park dann einer kompletten Neuplanung durch Institutsleiter Dr. Gerd Däumel (Vorstand des Institutes für Garten- und Landschaftsgestaltung). Zu dieser Zeit beschränkte sich die Parkanlage auf die Vegetationsflächen in der näheren Umgebung der Villa, der westliche Bereich wurde als Versuchsgelände genutzt (Sortiments- und Sichtungsgarten). Das Konzept war grundsätzlich landschaftlich orientiert mit integrierten geometrisch-formalen Sitzplätzen und Teilbereichen. Es bestand aus folgenden Komponenten: Das Gebäude sollte durch Bäume an vorhandenes Großgrün eingebunden werden, es entstanden ein breiter Umgangsweg um das gesamte Gelände, ein Freiluftlehrraum, ein Rosengarten, eine Pergola, ein Wasserbecken mit Seerosenbecken und Sumpfpflanzenbecken, ein Staudengarten, verschiedene Themengärten (Lehr- und Schaugärten für die Verwendung von damals zeittypischen Materialien wie Beton, Naturstein, Metall und Kunststoff), im Osten ein Kleingolfgarten mit neun Spielbahnen, ein Kinderspielplatz und es wurden die drei ältesten noch vorhanden Gehölze, ein Mammutbaum und zwei Lebensbäume erhalten. Mit dieser Neuplanung erschuf Dr. Däumel eines der wenigen heute unter Denkmalschutz stehenden Gartenkunstwerke der 1950er und 1960er Jahre.

Weitere partielle Neuplanungen wurden in den 1990er Jahren umgesetzt.

(Katharina Schiewe und Victoria Schuler, Hochschule Geisenheim University, 2017)

Internet

www.de.wikipedia.org: Villa Monrepos (abgerufen am 19.12.2017)

www.de.wikipedia.org: Pauline von Metternich (abgerufen am 19.12.2017)

www.de.wikipedia.org: Heinrich Eduard von Lade (abgerufen am 19.12.2017)

www.de.wikipedia.org: Carl Friedrich Thelemann (abgerufen am 19.12.2017)

www.hs-geisenheim.de: Park Villa Monrepos (abgerufen am 19.12.2017, Inhalt nicht mehr verfügbar 26.10.2018)