Alter Botanischer Garten in Marburg

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Marburg

Kreis(e): Marburg-Biedenkopf

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 50° 48′ 44,02″ N: 8° 46′ 19,62″ O 50,81223°N: 8,77212°O

Koordinate UTM 32.483.945,06 m: 5.628.969,08 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.484.013,00 m: 5.630.781,41 m

-

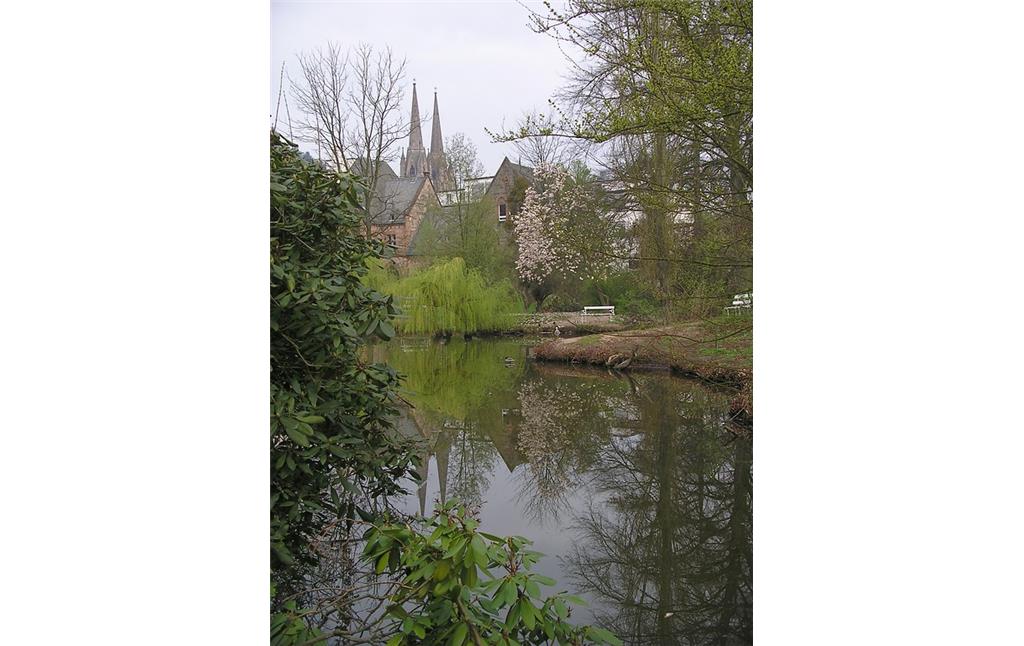

Alter Botanischer Garten in Marburg (2007)

- Copyright-Hinweis:

- Heusch-Altenstein, Annette

- Fotograf/Urheber:

- Annette Heusch-Altenstein

- Medientyp:

- Bild

Unter Professor Albert Wigand fand 50 Jahre später eine Umgestaltung im Sinne der Lenné-Meyerschen Schule statt, wobei insbesondere für Bäume geografische Areale angelegt wurden. Mit dem Umzug der meisten naturwissenschaftlichen Einrichtungen auf die Lahnberge entstand dort 1977 der heutige Botanische Garten. Die alte Anlage nahe der Elisabethkirche wurde zu einer öffentlichen Grünanlage umgewidmet.

Bemerkenswerte exotische Nadelbäume, aber auch Laubbäume aus allen Teilen der Welt, wie der Taschentuchbaum oder der Tulpenbaum, erinnern im Zentrum des Parks an das ehemalige Arboretum. Der Hexenbesenbaum, der mit dem schmarotzenden Hexenbesen infiziert wurde, zeugt von einem frühen Experiment der Marburger Botanik. Ein Heilpflanzen-Schaugarten der Pharmazeutischen Biologie, die in den ehemaligen Topfschuppen und das Gewächshaus der Gärtnerei einzog, hält den wissenschaftlichen Anspruch des Gartens auch heute noch aufrecht. Das Fachwerkhaus, das einst der Leiter des Botanischen Gartens bewohnte, dient heute als Gästehaus der Universität.

(Jan Spiegelberg, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V. / LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit, Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, 2016)

Literatur

- Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2007)

- Jakobswege. Wege der Jakobspilger in Rheinland und Westfalen. Band 5: In 7 Etappen von Marburg über Siegen nach Köln. S. 36-37, Köln.

Alter Botanischer Garten in Marburg

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Pilgrimstein

- Ort

- 35037 Marburg

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1805

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Alter Botanischer Garten in Marburg”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-258296 (Abgerufen: 22. Februar 2026)