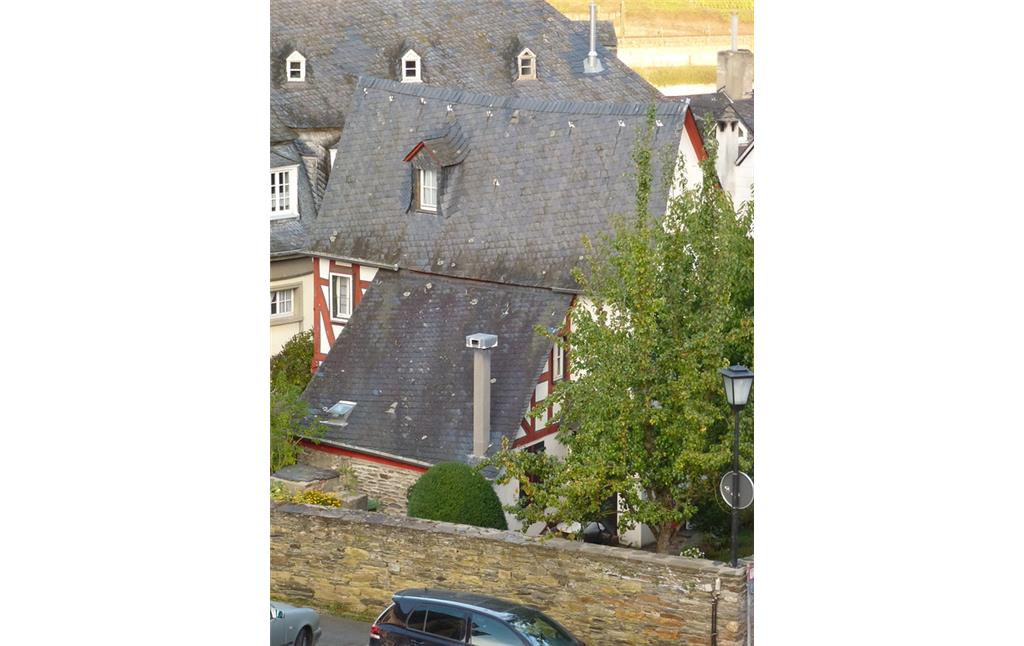

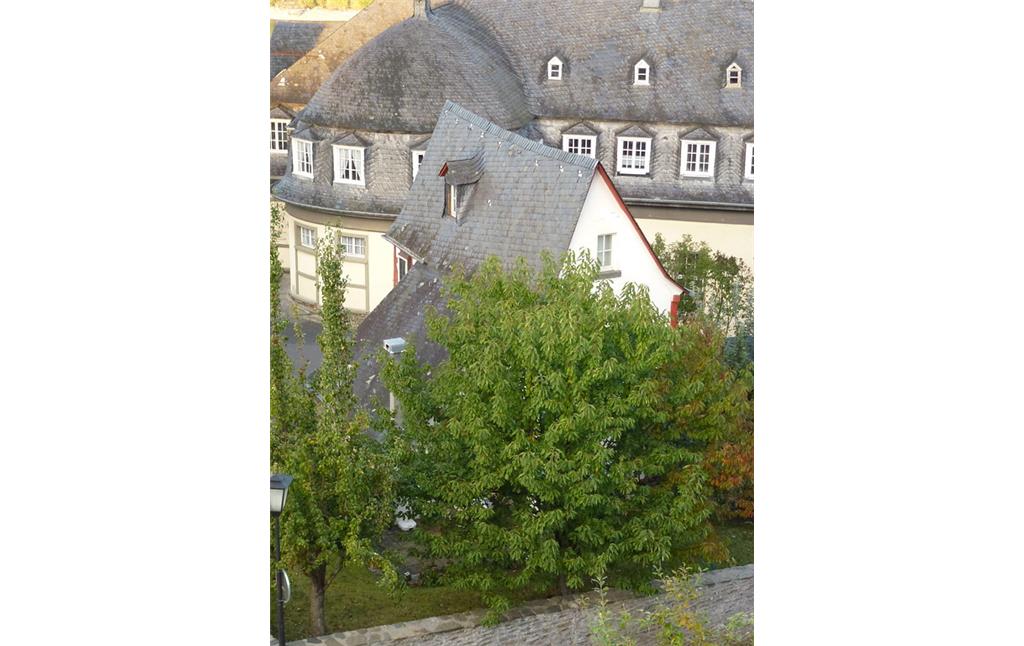

Das Fachwerkhaus im Südosten der Martinskirche diente unter anderem dem Glöckner von St. Martin als Wohnung. Die baulichen Veränderungen über die Jahre sind gut dokumentiert. Die letzte große Umbaumaßnahme ist der Einbezug des Schuppens in den Wohnraum 1983. Im Inneren ist unter anderem eine Treppe aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Die nordwestliche Eingangstür ist übereckgestellt und horizontal zweigeteilt. Das Erdgeschoss ist aus zum Teil heute verputzten Bruchsteinen errichtet. Das Fachwerk ist ohne Zier.

Nicht nur anhand der Jahreszahl kann das Objekt der Renaissance (1520-1650) zugeordnet werden, sondern auch aufgrund der Farbgebung und der Dimensionen des Fachwerkes. Zum einen spricht dafür, dass das Fachwerk erst ab dem zweiten Geschoss beginnt. Zum anderen spricht dafür, dass die kleinen hochrechteckigen Fenster im zweiten Geschoss zwischen die dicht nebeneinander stehenden Ständer eingespannt wurden. Das eng gesetzte und dominierende Fachwerk ist typisch für den Baustil dieser Epoche. Für das Fachwerk wurde Weichholz verwendet.

Als letztes ist auch das oxidrot des Holzes für den Baustil im Mittelrheintal für diese Epoche kennzeichnend sowie das helle Gefachfeld und der dunkel, dünne Begleitstrich um das Gefachfeld, welcher mehr Kontrast verleihen soll.

(Kira Bublies, Universität Koblenz-Landau, 2016)