Geschichte der Bahn bis 1838

Bau und Betrieb der Umlenkrolle

Quellen, Internet, Literatur

Geschichte der Bahn bis 1838

Das Tal der Wupper und angrenzende Täler waren im frühen 19. Jahrhundert ein bereits hoch industrialisierter Standort. Allerdings gab es Probleme bei der Infrastruktur, d.h. die Anlieferung und der Versand von Material, Gütern und Waren hingen von den eher schlechten Wegeverbindungen ab. Für den Personenverkehr gab es lediglich Postkutschen, die auf wenig gepflegten Straßen fahren mussten. Die verhinderte, dass die Fabriken und Werkstätten mit ihren Produkten am Welthandel teilnehmen konnten. Das neue Verkehrsmittel - die Eisenbahn - versprach hier rasche und effektive Abhilfe.

Die Eröffnung der Eisenbahn zwischen Stockton und Darlington 1825 war ein spektakulärer Auftritt, der die Öffentlichkeit auf die Möglichkeiten des Schienenverkehrs aufmerksam machte. Auch in Deutschland erwachte das Interesse bei den Handels- und Gewerbetreibenden, mit diesem schnellen Verkehrsmittel den Absatzradius zu erweitern und die Verteilungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Zumal gerade im Gebiet an der Ruhr die frühe Kohlenbahnen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gezeigt hatten, dass ein effektiver Transport mit Wagen auf Eisenschienen möglich und sinnvoll war.

So äußerten 1832 auch die Handelskammern von Elberfeld und Düsseldorf den Wunsch, die lange bestehenden tiefen wirtschaftlichen Beziehungen beider Städte zueinander mit einer Eisenbahnlinie enger gestalten zu können. Auch war die Strecke Teil der damals geplanten Verbindung vom Rhein an die Weser, von der sich beide Städte große Hoffnungen machten. Als dieses Projekt hauptsächlich bei der Kapitalbeschaffung stockte, begannen örtliche Komitees, das Kapital für einzelne Streckenabschnitte zu besorgen, so auch in Düsseldorf und Elberfeld. 1835 war das Kapital für den Abschnitt von Düsseldorf nach Elberfeld gezeichnet, im Oktober 1835 gründete man die „Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft“.

Bis zum 5. Februar 1836 war das Eisenbahnkomitee zu einer vorläufigen Konzession gelangt, 1837 zur endgültigen. Die parallel dazu begonnenen Untersuchungen über den möglichen Trassenverlauf stellten die Bahnverwaltung und die Aktionäre vor ein fast unüberwindliches Problem.

Die Untersuchung der günstigsten Verbindungslinie durch den Bauingenieur A. E. Pickel ergab zwei generelle Möglichkeiten, die aus den geographischen Gegebenheiten herrührten. Die stark mäandrierende Wupper knickt bei Wuppertal-Sonnborn aus der westlichen in die südliche Fließrichtung ab und mündet bei Leverkusen-Rheindorf in den Rhein. Zwischen beiden Flüssen erhebt sich eine Wasserscheide, die auf der direkten Verbindung eine Höhe von 81 Metern hat. Der Hügelrücken ist nur 2750 Meter lang. Damit erhält die eine Seite der Wasserscheide eine für Lokomotiven zu steile Steigung. Um von Erkrath nach Hochdahl zu kommen, benötigten die damals üblichen Maschinen eine Unterstützung. Die Pläne Pickels für die Bahnlinie wurden von Robert Stephenson (1803-1859) begutachtet, der den Vorschlag mit einer Rampe und einer stehenden Dampfmaschine guthieß.

In England waren in solchen Fällen an Steilrampen stehende Dampfmaschinen eingesetzt worden, die die zusätzliche Zugkraft lieferten. Der hierbei notwendige Einsatz eines Seiles forderte jedoch zeitaufwendige Manipulationen und behinderte so den fließenden Verkehr. Diesen Nachteilen wäre man entgangen, wenn eine Trasse gewählt worden wäre, die dem Wirkungsgrad einer Lokomotive entsprochen hätte. Eine solche Trasse hätte für die Düsseldorf-Elberfelder Bahn aber die südliche Umgehung der Wasserscheide bedeutet und damit einen erheblichen Umweg erfordert. Neben der Kapitalbeschaffung war vor allem der Grunderwerb für den Eisenbahnbau das gravierendste Hindernis. Häufig musste durch Gerichtsentscheid enteignet werden. Um diesen Schwierigkeiten auszuweichen, tendierte Stephenson zum Einsatz der Steilrampe mit Dampfmaschine. So führte der Ausgang des Streits um die Trasse folgerichtig zu der auch realisierten, heute noch bestehenden Strecke.

Die Steilrampe hat von Erkrath in Richtung Hochdahl eine Steigung von 33,3 Promille und bewältigt einen Höhenunterschied von 82 Metern auf etwa 2,5 Kilometern Länge.

Die Eröffnung für den Personenverkehr fand am 15. Oktober 1838 zwischen Düsseldorf nach Erkrath statt. Die Fortsetzung nach Vohwinkel mit dem Steilstreckenabschnitt von Erkrath nach Hochdahl folgte am 10. April 1841. Das Eigentum der „Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahngesellschaft“ und das Betriebsrecht für ihre Bahnstrecke gingen am 1. Januar 1857 auf die Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft über.

Bau und Betrieb der Umlenkrolle

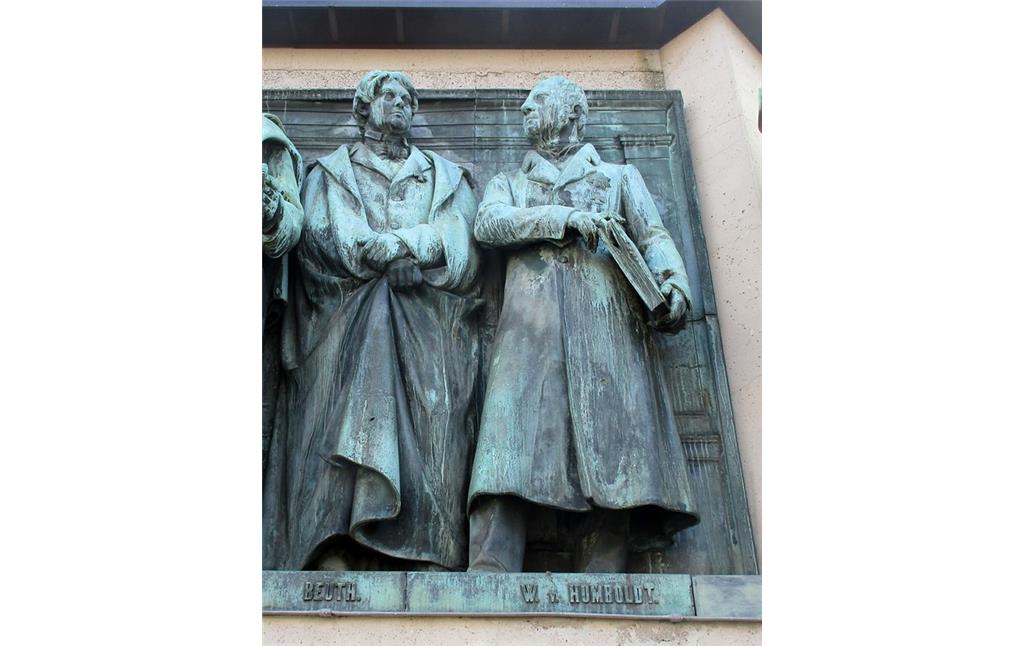

Am 9. April 1838 begann der Bau der Eisenbahnstrecke unter der Leitung des bekannten Oberingenieurs Friedrich Eduard Wiebe (1804-1892), der von Minister Christian Peter Wilhelm Beuth (1781-1853) der Düsseldorf-Elberfelder Bahn empfohlen worden war. Schon am 20. Dezember 1838 konnte die erste Eisenbahn des Rheinlandes ihren Betrieb bis Erkrath aufnehmen.

Die komplizierte Bauweise der Steilrampe nach Hochdahl erforderte noch eine längere Bauzeit. Gleich von Anfang an war dieser Streckenabschnitt zweigleisig geplant. Über beide Gleise sollte ein unendliches Seil laufen, an das die zu ziehenden Züge angehängt werden konnten, ohne ein Seilende immer wieder zu seinem Ausgangspunkt im Tal zurückzubringen. Obwohl man für diese Zugart bereits einen Brunnen für die Spanngewichte eingerichtet hatte, kam das unendliche Seil wegen des zu hohen Gesichts nicht zum Einsatz. Es wurde durch ein einfaches Seil ersetzt. Das Zugseil wurde über ein Seilwenderad geführt.

Dieses Rad hatte den Durchmesser des Gleisabstandes und war unterhalb des Gleiskörpers befestigt. Unter den beiden Gleisen war ein Bock errichtet worden, der eine Umlenkrolle trug. Die Umlenkrolle hatte einen Durchmesser von 11 Fuß (ca. 3,30 Meter) und stand quer zur Fahrtrichtung zwischen den Gleisachsen. Das Seil wurde über zwei 6 Fuß (ca. 1,80 Meter) große Rollen in der Gleisachse nach unten zur großen Umlenkrolle geführt. Auf dem Rollenbock war eine weitere Rolle beweglich angebracht, die den Einsatz der Dampfmaschinenkraft auf das Seil erlaubte. Die Dampfmaschine wirkte über die Wenderadanlage durch das zusätzlich zugeschaltete, schräg liegende Rad. Um das Gewicht des abwärts gehenden Zuges zu nutzen, war die stehende Dampfmaschine entsprechend eingerichtet worden. Um das Schleifen des Seiles zu verhindern, waren auf der gesamten Rampe in jedem Gleis 259 kleine Seilrollen angebracht. Über diese Rollen lief das Seil zu den Zügen und während der Fahrt mit dem Zug.

Auf Wiebes Vorschlag hin wurden am 13. April 1841 Versuche über die Einsatzmöglichkeiten der Dampfmaschine durchgeführt. Dabei zeigte es sich, dass auf die Maschine verzichtet werden konnte, wenn gleichzeitig ein Zug berg- und ein Zug talwärts fuhr. Die Umlenkrolle am oberen Ende bei Hochdahl hatte die Aufgabe, die Zugkraft des Gewichts vom abwärts fahrenden Zug über ein Seil auf den gleichzeitig aufwärts fahrenden Zug zu übertragen.

So wurde schon am 22. November 1842 der Betrieb der stehenden Dampfmaschine eingestellt.

Die Seilanlage war bis 1927 in Betrieb. Anstelle der abwärts fahrenden, „ziehenden“ Lok wurden seitdem Vorspann- bzw. Schublokomotiven eingesetzt, die zusätzliche Antriebskraft an der Zug brachten. Durch die Elektrifizierung und den Einsatz von Elektrolokomotiven standen dann ab 1963 genügend starke Lokomotiven für die Züge zur Verfügung. Zugleich wurde der Güterverkehr von dieser Strecke abgezogen.

Eine der Umlenkrollen wurde als Denkmal aufgestellt und erinnert noch heute an die nur zweimal im Rheinland angewandten Dampfmaschinen auf Steilrampen innerhalb der freien Eisenbahnstrecke. Das zweite Beispiel ist eine Steilrampe zwischen Aachen und Ronheide.

Das Maschinenhaus wurde aber erst Anfang der 1980er Jahre abgerissen. Bei Bauarbeiten im Jahre 2008 fand man Mauer- und Fundamentreste sowohl vom ersten Bahnhof als auch vom Maschinenhaus.

Seit 2013 ist die in Erkrath auf der Steilstrecke gelegene Brücke über die Bergische Allee mit einem Schriftzug versehen:

„Steilste Eisenbahn-Hauptstrecke Europas bis 1981“

Förderkreis Denkmal- und Kulturwege e.V. Erkrath / Claus Weber, LVR-Redaktion KuLaDig, 2016)

Quellen

Gutachten des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland 10/1985 und 01/1986.

Internet

de.wikipedia.org: Steilrampe Erkrath - Hochdahl (Abgerufen: 9.10.2016)

de.wikipedia.org: Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft (Abgerufen: 9.10.2016)

de.wikipedia.org: Bahnstrecke Düsseldorf - Elberfeld (Abgerufen: 9.10.2016)

www.lokschuppen-hochdahl.de: Museum Hochdahl (Abgerufen: 9.10.2016)

www.bahnen-wuppertal.de: Rampe Erkrath (Abgerufen: 9.10.2016)

www.nrw-stiftung.de: Zum Museum Hochdahl (Abgerufen: 9.10.2016)

www.albert-gieseler.de: Firmen für Dampfmaschinen (Abgerufen: 9.10.2016)