Der älteste Grabstein auf dem Friedhof an der Grauen Lay stammt von 1731. Die erste gesicherte Nachricht über Juden in Oberwesel findet sich 1241 im Steuerverzeichnis des Königs Konrad IV.. Zur Zeit des Königs Rudolf I. fielen die Weseler Juden einem Pogrom zum Opfer, ausgelöst durch den angeblichen Ritualmord an dem Christenjungen Werner im Frühjahr 1287. Während der sogenannten Armleder-Verfolgung wurden 1337 mindestens 19 jüdische Geldverleiher umgebracht. Mitte der 1450er Jahre gab es wieder eine größere jüdische Gemeinde, und es gab eine Judenschule (Synagoge) bei der Weggasse (heute: Pliersgasse). In preußischer und wilhelminischer Zeit gehörte die Gemeinde bis in die 1880er Jahre gehörte zur Israelitischen Kultusgemeinde St. Goar, dann wurde sie selbständig. 1888 kamen die Landgemeinden Perscheid, Ober-Hirzenach und Werlau hinzu, und die Gemeinde gab sich ein Statut.

Gemeindegröße: um 1798: 16, 1808: 33, 1822: 39, 1851: 47, 1885: 47, 1890: 53, 1925: 47, 1932: 44, 1942: 24. (Alle Angaben nach: Karbach und Spormann 2024, S. 176-194)

Bethaus / Synagoge

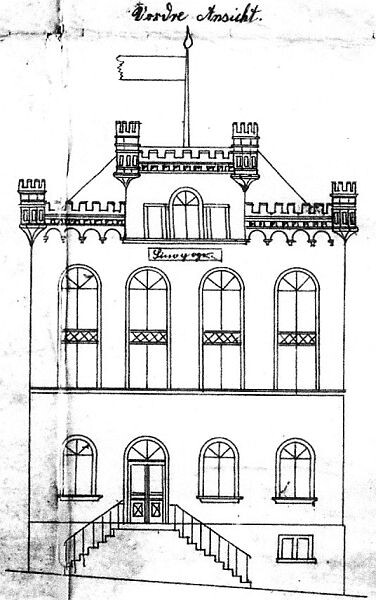

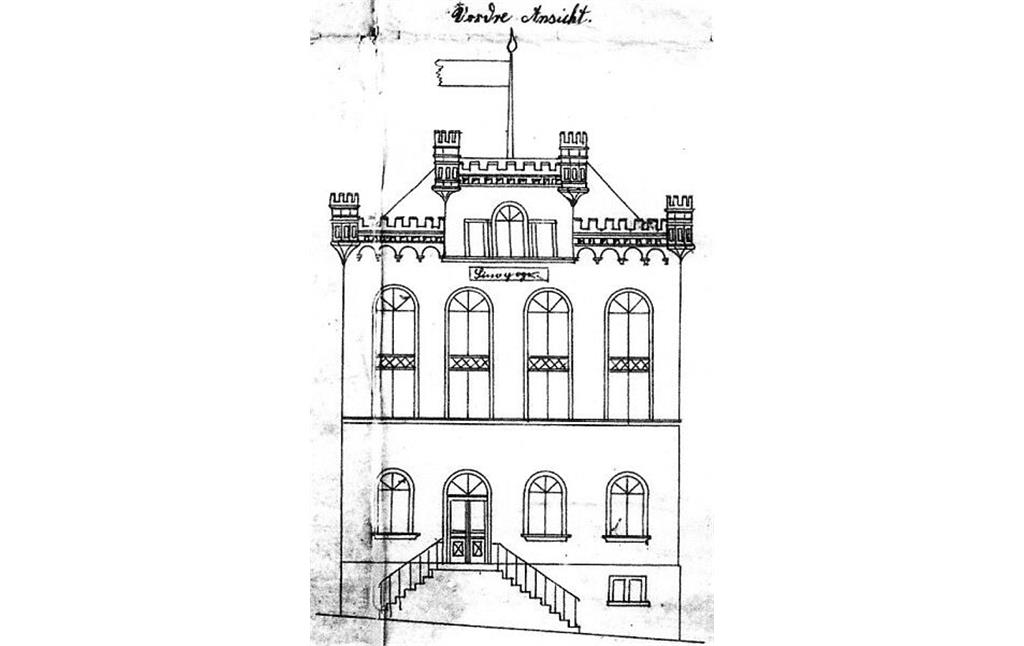

Die neue Synagoge am Schaarplatz wurde am 20.10.1886 eingeweiht, die Thorarollen wurden in einer feierlichen Prozession vom Haus des Simon Mayer dorthin überführt. Im Auftrag des Kaufmanns Alexander Mayer, der Vorsteher der jüdischen Gemeinde war, errichtete der Oberweseler Maurermeister Joseph Kipper einen repräsentativen Neubau an der Stelle der alten Synagoge, vornehmlich über eine reichsweite Spendensammlung finanziert.

Der auf dem leicht zum Rhein abfallenden Gelände an der Ecke zur Unterstraße (heute: Rheinstraße) errichtete Backsteinbau schloss links an das zur Bauzeit bereits errichtete Haus der Familie Lichtenstein an. Über dem Sockelgeschoss erhoben sich drei weitere Geschosse mit einem Zwerchhausgiebel und einem flachen Walmdach. Zu dem rundbogigen Portal, das aus der Mittelachse nach links gerückt war, führte eine zweiläufige Treppe. Links des Portals öffnete sich ein Rundbogenfenster, rechts deren zwei. Das Hauptgeschoss umfasste zwei Stockwerke für den Betsaal, in den Licht durch vier große, in der Mitte waagerecht unterteilte Rundbogenfenster fiel. An der leicht abgeschrägten Schmalseite des Gebäudes setzten sich die Fensterreihen fort. Ein umlaufender Fries aus kleinen Blendbögen und ein aufgesetzter Zinnenkranz bildeten den oberen Abschluss. Über den beiden mittleren Fenstern erhob sich ein zinnengekröntes Zwerchhaus mit einem weiteren Rundbogenfenster in der Mitte und zwei kleinen, rechteckigen Fenstern zu jeder Seite. Auf die Ecken des Gebäudes und auf die Ecken des Zwerchhauses waren Erkertürmchen aufgesetzt. Im Erdgeschoss befand sich die Lehrerwohnung, bestehend aus drei Zimmern und einer Küche. Jeweils zwei, von der Gemeinde genutzte Räume lagen im ersten und zweiten Stock auf der linken Seite des Treppenhauses. Der ca. 6,90 mal 6,00 Meter große Versammlungs- und Betsaal nahm die rechte Hälfte des Doppelgeschosses ein, wobei im Obergeschoss an der hinteren und linken Seite des Saales, zugänglich vom Treppenhaus, die 1,60 Meter breite Empore für die Frauen eingebaut war. Bauherr und Architekt hatten bewusst historisierende Elemente aus der örtlichen Stadtarchitektur aufgenommen, insbesondere des 1845-50 erbauten Rathauses am Marktplatz. Im Betsaal befand sich an der Stirnseite der erhöhte Thoraschrein. Auf einem Podest davor stand das Lesepult. Der Betsaal war mit langen Holzbänken eingerichtet.

Vorgängerbauten des 19. Jahrhunderts

Brände haben 1838 und 1846 die Synagoge, die sich im Haus von Jacob Mayer in der Schaar und unteren Straße befand, vernichtet. Die 1853 erbaute neue, geräumige und mit einer Empore versehene Synagoge am Schaarplatz wurde 1885 ein Raub der Flammen.

NS-Zeit

In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 schändeten stadtbekannte Nationalsozialisten die Synagoge, indem sie die Wände mit Teer beschmierten, die Inneneinrichtung zerschlugen sowie die Thorarollen und Gebetbücher in den Oberbach warfen. Da im Dachgeschoss ein „Volksgenosse“ wohnte, wurde das Gebäude nicht in Brand gesteckt. Die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Die Fetzen der Thorarollen wurden am nächsten Tag von Gustav Gerson und seinem jungen Enkel Alfred Gottschalk geborgen.

Zwischen 1934 und 1941 flohen 30 Mitglieder der Gemeinde nach Palästina, Argentinien, Cuba und in die USA. Darunter war auch Alfred Gottschalk (1930-2009), der 1957 als Rabbiner ordiniert wurde und als bedeutendster Rabbiner des Reformjudentums gilt. Er war von 1971 bis 1996 Präsident und von 1996 bis 2000 Kanzler des Hebrew Union College in Cincinnati. Die verbliebenen jüdischen Einwohner wurden in zwei Schüben deportiert: Die ersten kamen am 2. April 1942 ins Zwischenlager nach Bad Salzig und wurden am 30. April von Koblenz aus in das Ghetto Krasniczyn, die letzten aus dem „Judenhaus“ auf dem Heumarkt am 27. Juli 1942 nach Theresienstadt. Nur sechs Oberweseler der Familie Lichtenstein, die neben der Synagoge wohnte, haben überlebt. Sie kamen am 25. Juli 1945 zurück und verließen Oberwesel Ende 1946. An der früheren Synagoge wurde 1988 eine Gedenktafel angebracht. Zahlreiche Stolpersteine und ein Mahnmal auf dem Schaarplatz (2006 enthüllt von Dr. Alfred Gottschalk) erinnern an die ermordeten und vertriebenen Oberweseler Juden.

Spätere Nutzung des Gebäudes

Die Jewish Trust Corporation verkaufte das Gebäude 1956 an einen Oberweseler Architekten, der es zu Wohn- und Bürozwecken umbauen ließ. Die Fassade mit den Rundbogenfenstern verschwand, in den früheren Betsaal wurde eine Geschossdecke eingezogen und ein weiteres Geschoss aufgesetzt. Im Erdgeschoss residierte bis 1974 die Wasserschutzpolizei, woran das rheinland-pfälzische Wappen am Geländer der Fassade erinnert. Von 2006 bis 2011 mietete der 1943 in Olmütz geborene jüdische Künstler Victor Sanovec zwei Räume im Erdgeschoss für Veranstaltungen.

(Walter Karbach, Trier, 2025, unter Verwendung eines Beitrags von Kira Bublies und der LVR-Redaktion KuLaDig von 2016/2021)

Internet

www.alemannia-judaica.de: Synagoge Oberwesel (abgerufen 01.03.2025)

de.wikipedia.org: Jüdische Gemeinde Oberwesel (abgerufen 01.03.2025)

de.wikipedia.org: Synagoge Oberwesel (abgerufen 01.03.2025)

en.wikipedia.org: T. J. Oakley Rhinelander (abgerufen 13.01.2021)