Orgel

Der Preis lag bei 640 Gulden. Die Orgel baute Johann Michael Stumm. Die Bauteile der neuen Orgel wurden 1744 zunächst nach Stolzenfels transportiert. Dafür waren vier Wagen und vier Pferde nötig. Danach wurden die Bauteile in zwei Nachen (Schiffe) umgeladen und nach Oberlahnstein verschifft. Von 13 Personen wurden sie dann zur Kirche getragen. Um die Orgel vollständig in der Kirche einzubauen, haben die Orgelbauer Johann Philipp Stumm, Johann Heinrich Stumm und Johann Christian Stumm 40 Tage gebraucht. Die Orgel verfügt über 22 Register, zwei Manuale und ein Pedal.

Die Kirche verfügt über eine zweistöckige Orgelempore, die aus dem Jahr 1777 stammt.

Neugotische Ausstattung der Kirche

Die Kirche wurde unter der Leitung von Pfarrer Müller (1901-1932) neugotisch ausgestattet. Für die Malereien war der Kirchenmaler J. Schneider aus Köln zuständig. Die Einweihung des Hochaltars fand 1905 statt. Die Anfertigung des Altars übernahm der Bildhauer August Schmidt aus Köln. Der Lahnsteiner Bildhauer Casper Weis wurde mit der Bemalung und Vergoldung beauftragt.

Kirchenumgestaltung nach dem Zweiten Weltkrieg

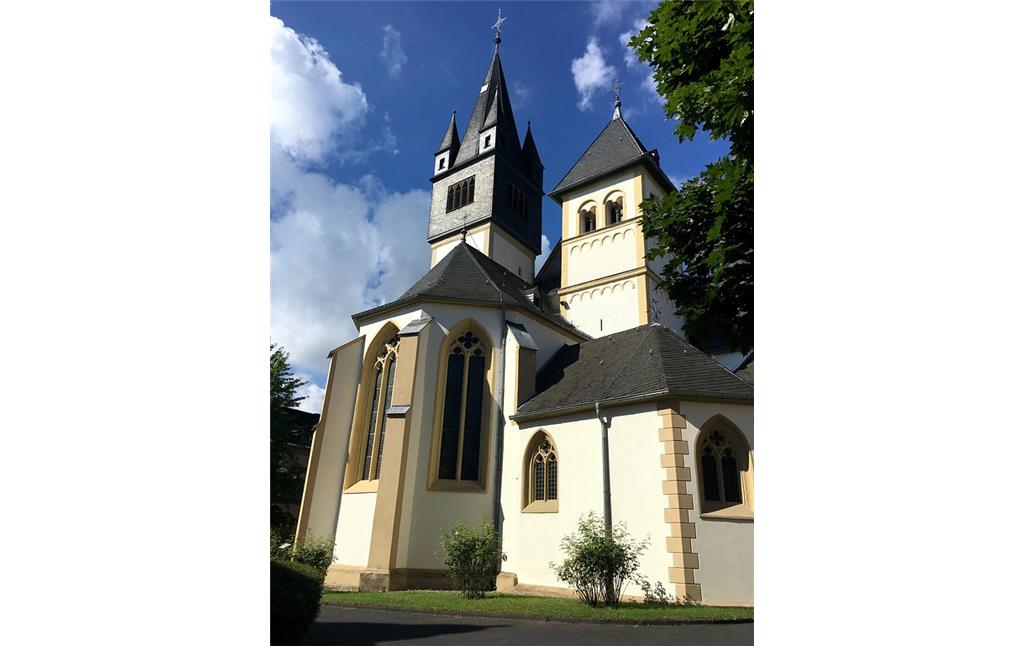

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Neugotik nicht mehr erwünscht. Die Kirche wurde unter Dekan Paul Hergenhahn, der damals Pfarrer von St. Martin war (1947-1972), umgebaut und renoviert. Die Maßnahmen wurden eingeleitet, da aufgrund der nahe aneinander stehenden Kirchentürme und der dahinter befindlichen Apsis die Sicht für viele Gläubige während der Messe eingeschränkt war. Ab dem 26. April 1954 erfolgten die ersten Umbaumaßnahmen, für die der Architekt des Bistums Paul Johannbroer aus Wiesbaden zuständig war. Die störenden Türme wurden aufgebrochen und somit der Altarraum von 5,00 Meter auf 9,50 Meter ausgeweitet.

Die Kirche erhielt einen neuen Hauptaltar aus schwarzem Marmor, der aus Villmar stammt. Darüber hinaus wurde ein neuer Tabernakel eingerichtet. Der neue Altar wurde vorgezogen, sodass nun alle Gläubigen den Gottesdient verfolgen konnten. Künstlerisch wurde die Kirche nüchtern ausgestattet, im Stil der Nachkriegszeit. Teile der gotischen Ausstattung blieben erhalten, darunter der ehemalige Hochaltar, der heute verkleinert im rechten Seitenschiff zu finden ist, sowie der ebenfalls verkleinerte Josefsaltar, der ins linke Seitenschiff verlegt wurde. Die Barockfiguren wurden neu vergoldet und befinden sich heute vor den Seitenschiffen. Zudem wurde eine neue Kanzel aus Schmiedeeisen von Klaus Schickel hergestellt. Die gotische Muttergottes gehört ebenfalls zu den Elementen, die wieder aufgestellt wurden. Insgesamt kostete der Umbau rund 96 000 DM. Mit der Einweihung des neuen Hauptaltars 1954 wurden die Umbau- und Renovierungsvorgänge abgeschlossen.

Der Hochaltar wurde später aufgrund der Liturgiereform noch mehr vorgezogen und abgesenkt. Dabei wurden die aus dem alten Martinsaltar stammenden Glasmosaiken (Entwurf Prof. Klein, Wien; Ausführung P. Bayer aus Köln) auf der Vorderseite des Altars angebracht. Dieser zeigt drei Abbildungen. In der Mitte ist Jesus dargestellt, der das Brot bricht. Am Brotbrechen erkennen ihn seine Jünger. Links ist der Priesterkönig Melchisedek zu erkennen, seine Opfergaben sind Brot und Wein. Im rechten Bild des Altars ist Abraham dargestellt, der seinen Sohn opfern will.

Verkleinerter, ehemaliger Hochaltar, Martinsaltar

Der verkleinerte Hochaltar zeigt mehrere Bilder: Auf dem rechten Bild ist der Heilige Martin, um den sich Mönche und Gläubige versammelt haben. auf dem Sterbebett zu sehen. Im hinteren kleinen Fenster soll Bischof Severin von Köln zu sehen sein, welcher von Engeln die Botschaft seines Todes erhält. In der Mitte des Hochaltars ist eine vergoldete Expositionsnische angebracht. Über dieser ist ein Lamm zu sehen, das auf einem Buch mit sieben Siegeln liegt und eine Siegesfahne hält. Es symbolisiert eine Darstellung aus der Apokalypse, die besagt, dass nur das Lamm in der Lage ist, das Buch mit den Siegeln zu öffnen. Über diesem Lamm sind zwei Reiter zu erkennen: der Heilige Georg, der Patron der Diözese Limburg sowie der Heilige Martin, der Patron der Pfarrkirche. Der Heilige Georg tötet den Drachen und der Heilige Martin teilt seinen Mantel, um den Bettler zu versorgen. Darüber ist die Dreifaltigkeit zu sehen. Gott hält seinen gekreuzigten Sohn in den Händen. Der Heilige Geist wird durch eine Taube symbolisiert.

Josefsaltar

Der St.-Josefs-Altar wurde vor den Umbaumaßnahmen für fast alle Gottesdienste genutzt, da die Gläubigen zur damaligen Zeit eine schlechte Sicht auf den Hauptaltar hatten. Der Altar ist mit Goldmuster geschmückt. Er befindet sich heute vom Chor ausschauend auf der linken Seite der Kirche. Die Expositio befindet sich in der unteren Mitte des Altars und ist mit einem geschnitzten Baldachin gekrönt. Zwei Cherubinen stehen Wache. Im unteren Bereich ist Moses zu erkennen, der eine Gesetzestafel in der Hand hält. Über der Exposition ist der heilige Josef mit dem Jesuskind dargestellt. In der rechten Hand hält Josef Lilien, die als Zeichen für reinen Lebenswandel stehen. Unter ihm knien verschiedene Personen und beten ihn an, darunter ein Bischof und eine Mutter mit Kind. Auf dem linken Bild des St.-Josef-Altars sind Josef in einer Zimmermannswerkstatt sowie Jesus und seine Mutter dargestellt. Die über ihnen befindliche Taube und das zum Jesus schauende Schaf sollen die Harmonie innerhalb der Familie symbolisieren. Auf dem rechten Bild des Altars wird Josef am Sterbebett gezeigt. In der Advents- und Fastenzeit dürfen die zuletzt thematisierten Flügel (linkes und rechtes Bild) nach innen geschlossen werden. Zu sehen ist dann auf der „Rückseite“ die Geburt Jesus Christus, zu dem die Hirten beten. Des Weiteren sind auf der „Rückseite“ noch zwei weitere Situationen dargestellt, zum einen Josef, der im Schlaf vor Herodes gewarnt wird und zum anderen die Flucht nach Ägypten. Diese Bilder malte der Kirchenmaler Lammers. Im obersten Bild des Altars (in offenem Zustand) ist die Vermählung von Josef und Maria zu sehen. Diese ziert wiederum ein Baldachin.

Das Objekt „Katholische Pfarrkirche St. Martin“ in Oberlahnstein ist ein eingetragenes Baudenkmal (Denkmalverzeichnis Rhein-Lahn-Kreis, S. 53).

(Milena Bagic, Universität Koblenz-Landau, 2016; Bernd Geil, Stadtarchiv Lahnstein, 2020)