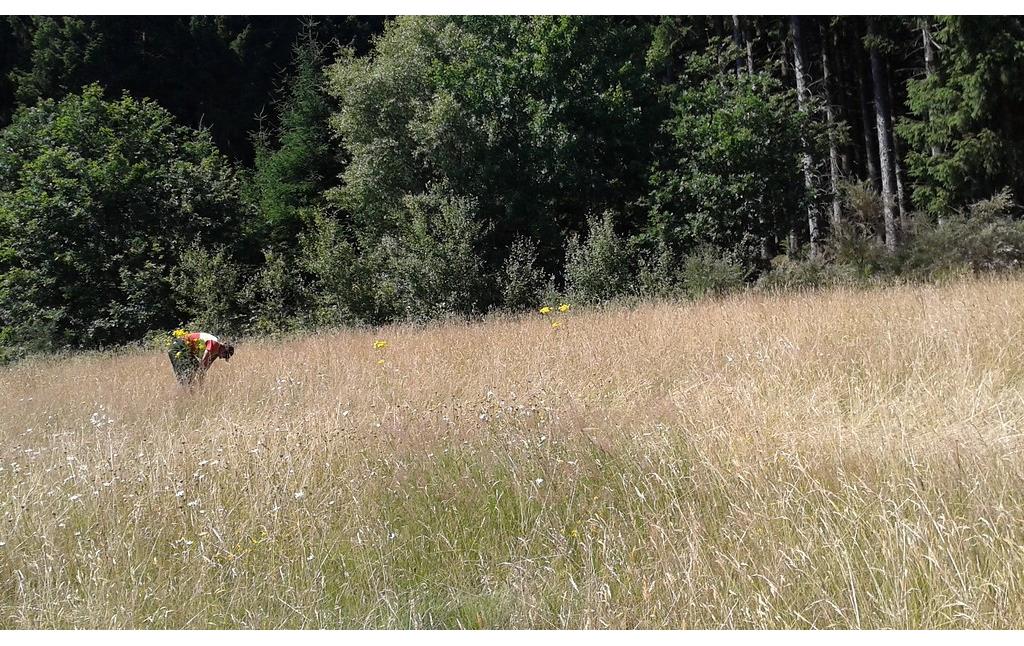

Der positive Effekt, den dieses späte Mähen nach sich zieht, wird sofort erlebbar, wenn man sich auf der angrenzenden Bank niederlässt: Ein Summen und Zirpen klingt an die Ohren, während der Blick in das Tal über den Golfplatz bis hinüber ins etwa einen Kilometer entfernte Johannesberg schweift.

Vom Wegesrand aus lassen sich schon die vielen Blütenbesucher erkennen: Schwebfliegen und Dickkopffalter lassen sich auf der Wiesen-Flockenblume nieder und die vielen Margeriten leuchten weiß-gelb in der Sonne. Die Margerite zeigt einen eher nährstoffärmeren Standort an – ein Hinweis darauf, dass hier gar nicht gedüngt wird.

Ein typisches Gras auf diesen Wiesen ist der Glatthafer, zuweilen auch als „Französisches Raygras“ bezeichnet, der im 18. Jahrhundert als Saatgut aus Frankreich hier bei uns eingeführt wurde und als eines der wichtigsten Futtergräser auf Heuwiesen galt. Heute sind solche artenreichen Glatthaferwiesen stark im Rückgang, weil die dort wachsenden Arten durch die intensivere Nutzung mit bis zu fünf Schnittterminen im Jahr und die intensivere Düngung nicht mehr konkurrenzfähig sind. Stattdessen setzen sich dann schnittverträgliche Arten wie das Deutsche Weidelgras, der Weiß-Klee oder der Löwenzahn durch, die Artenvielfalt nimmt stark ab.

Das Schnittgut von solchen Silagewiesen wird nicht mehr direkt verfüttert, wie das bei Heu der Fall ist, sondern mit Hilfe der Silage haltbar gemacht und ist damit auch bekömmlicher für das Vieh. Eine Problempflanze, die auch gelb blüht, ist das für Mensch und Tier giftige Jakobs-Kreuzkraut. Der Giftstoff bleibt auch im getrockneten Zustand, also im Heu, erhalten und wird im Körper der Tiere angereichert. Um ein weiteres Ausbreiten dieser Pflanze zu verhindern, ist Handarbeit gefragt: Zur Blütezeit, vor der Samenreife, werden die Pflanzen ausgerissen oder ausgegraben. Auf dieser Fläche konnte das Jakobs-Kreuzkraut aufgrund des engagierten Einsatzes der Landwirte in den vergangenen Jahren schon gut zurückgedrängt werden.

(Biologische Station Rhein-Berg, 2015. Erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft – HEUland“. Ein Projekt der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)