Stollenmundloch der Zeche Wasserschnepfe in Heisingen

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege

Gemeinde(n): Essen (Nordrhein-Westfalen)

Kreis(e): Essen (Nordrhein-Westfalen)

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 23′ 54,71″ N: 7° 04′ 31,57″ O 51,39853°N: 7,07544°O

Koordinate UTM 32.366.119,83 m: 5.695.902,10 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.574.886,61 m: 5.696.532,92 m

-

Eintragungsblatt Stollenmundloch Zeche Wasserschnepfe

- Copyright-Hinweis:

- © Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege in Essen

- Medientyp:

- Dokument

1848 nimmt man den Betrieb jedoch wieder auf und teufte im folgenden Jahr den Schacht Franz. 1860 beschäftigte man 109 Leute. 1872 erhielt man Anschluss an die Ruhrtalbahn. 1878 förderte man mit 246 Bergleuten 53.199 Tonnen Kohle. 1880 vereinigte man sich mit Flor & Flörchen und Nottekampsbank II zur Gewerkschaft Heisinger Mulde (später umbenannt in Heisinger Vereinigung). Diese geriet 1885 in Konkurs und wurde stillgelegt.

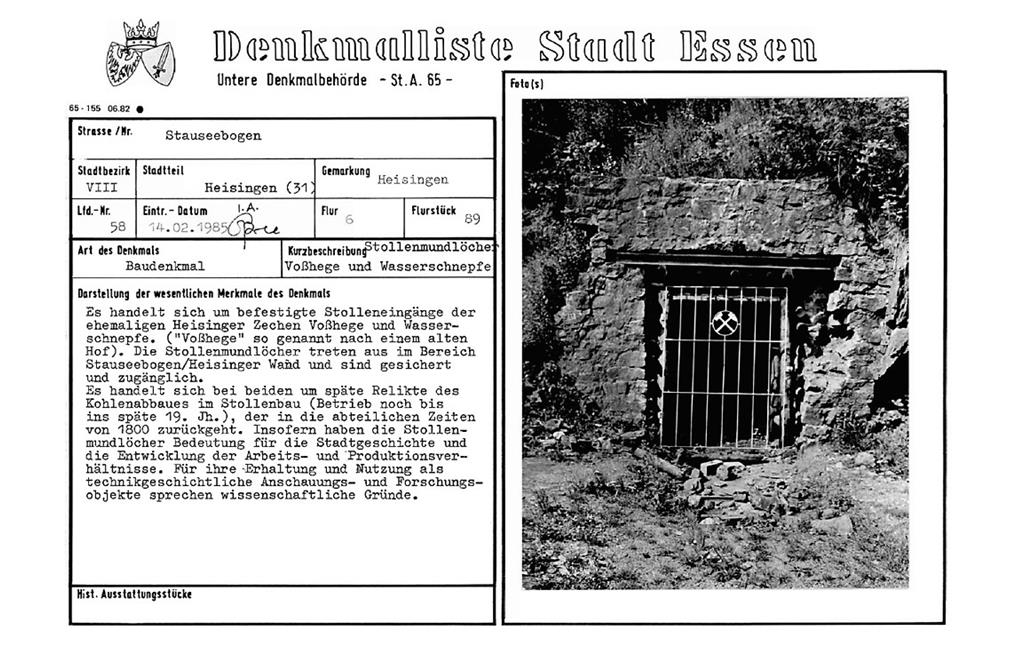

Das gut erhaltene und restaurierte Stollenmundloch verdeutlicht auch die Situation vor dem Stollenmundloch. Gezeigt wird, wie die auf Schienen laufenden Hunde wurden in eine drehbare Schüttanlage gefahren werden konnten, sie auf den Kopf stellte und damit entleerte. Unterhalb der Drehanlage erfolgte der weitere Transport der Kohlen zur Zeche und dort zur Weiterverarbeitung. Die Restaurierungsarbeiten wurden hauptsächlich von Auszubildenden der Gesteins- und Tiefbau GmbH in Recklinghausen durchgeführt, die Anlage wird vom Ruhr Museum Essen betreut.

Die im Bereich der Geologischen Wand aufgeschlossenen Ablagerungen des Flözführenden gehören zu den „Bochumer Schichten“. Diese bildeten die Grundlage für die Kohlenförderung im Revier: Sie haben den höchsten Kohleanteil, besitzen die größten Vorräte und die Fettkohle ist für die Kokserzeugung (verwendet bei der Erzbearbeitung) am besten geeignet. Die Schichtenabfolge im Bereich der Zeche Voßhege ist folgende: Als unterstes Flöz ist das nicht bauwürdige Flöz Dünnebank freigelegt. Darüber liegen dunkle Tonsteine und Siltsteine, die zu helleren Sandsteinen überleiten. Darüber befindet sich das Flöz Dickebank, wie der Name sagt, das mächtigste in diesem Abschnitt. Dieses über 2 Meter starke Band wurde zunächst durch die Zeche Voßhege im Stollenbetrieb, später durch die Zeche Wasserschneppe im Tiefbau fast ganz abgebaut. Über Flöz Dickebank liegen ein mächtiges Sandsteinpaket und das Flöz Angelika, das mit 0,65 Metern Mächtigkeit ebenfalls von der Zeche Voßhege teilweise abgebaut wurde. Darüber liegen noch die nicht abbauwürdigen Flöze Karoline, Luise und Helene.

Die beiden Stollenmundlöcher Wasserschnepfe und Voßhege sind eingetragene Baudenkmäler (Essen, BauD lfd. Nr. 58, Eintragungstext siehe PDF-Datei in der Mediengalerie).

(LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2010)

Quelle

D. E. Meyer, Text der Erläuterungstafel am Stollenmundloch Zeche Voßhege

Literatur

- Hermann, Gertrude; Hermann, Wilhelm (2003)

- Die alten Zechen an der Ruhr. S. 215, Königstein im Taunus (5. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage).

- Rabas, Karlheinz; Rubach, Karl Albert (2008)

- Bergbauhistorischer Atlas für die Stadt Essen. S. 78, Werne.

Stollenmundloch der Zeche Wasserschnepfe in Heisingen

- Schlagwörter

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1848, Ende 1878

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Stollenmundloch der Zeche Wasserschnepfe in Heisingen”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-KL-20090806-0002 (Abgerufen: 25. Februar 2026)