Kulturlandschaft Hellwegbörden

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde, Raumplanung

Gemeinde(n): Anröchte, Bad Sassendorf, Bönen, Büren, Delbrück, Ense, Erwitte, Fröndenberg / Ruhr, Geseke, Hamm, Kamen, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Paderborn, Rüthen, Salzkotten, Soest, Unna, Wadersloh, Warstein, Welver, Werl, Wickede (Ruhr)

Kreis(e): Hamm, Paderborn, Soest, Unna, Warendorf

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 37′ 27,82″ N: 8° 09′ 56,66″ O 51,6244°N: 8,16574°O

Koordinate UTM 32.442.249,92 m: 5.719.593,34 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.442.300,74 m: 5.721.441,03 m

-

Lage der Kulturlandschaft Hellwegbörden in Nordrhein-Westfalen

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Typischer Ausschnitt aus der Kulturlandschaft Hellwegbörden (2007)

- Copyright-Hinweis:

- Philipps, Margit / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Fotograf/Urheber:

- Margit Philipps

- Medientyp:

- Bild

-

Beschreibender Text zur Kulturlandschaft "Hellwegbörden" in Nordrhein-Westfalen

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland

- Medientyp:

- Dokument

-

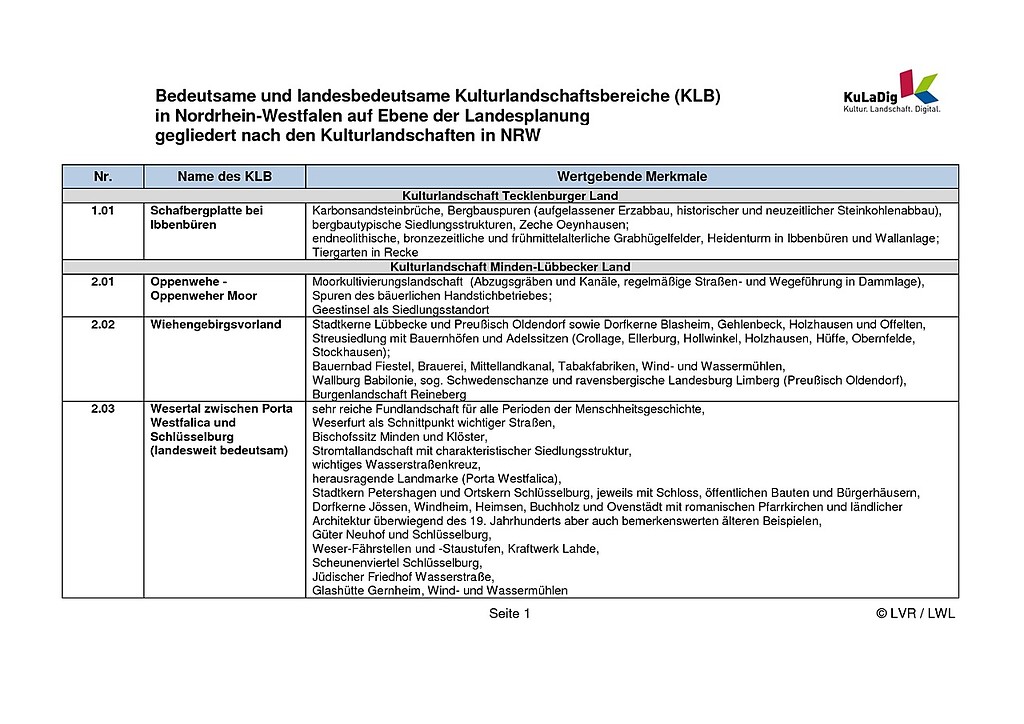

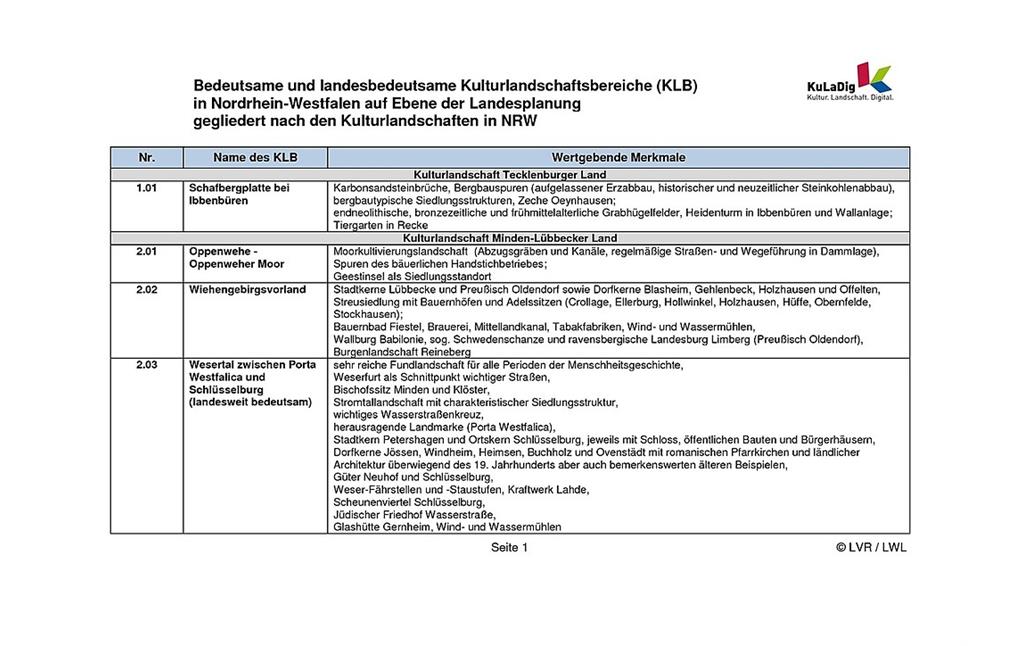

Liste der Bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche auf der Ebene der Landesplanung in Nordrhein-Westfalen (PDF-Datei 381 KB, 29 Seiten, 2007)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- LWL / LVR

- Medientyp:

- Dokument

-

Ackerflächen in der Soester Börde (2007)

- Copyright-Hinweis:

- Philipps, Margit / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Margit Philipps

- Medientyp:

- Bild

-

Bauernhof auf der Haar bei Möhnesee, Kreis Soest

- Copyright-Hinweis:

- Philipps, Margit / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Philipps, Margit

- Medientyp:

- Bild

-

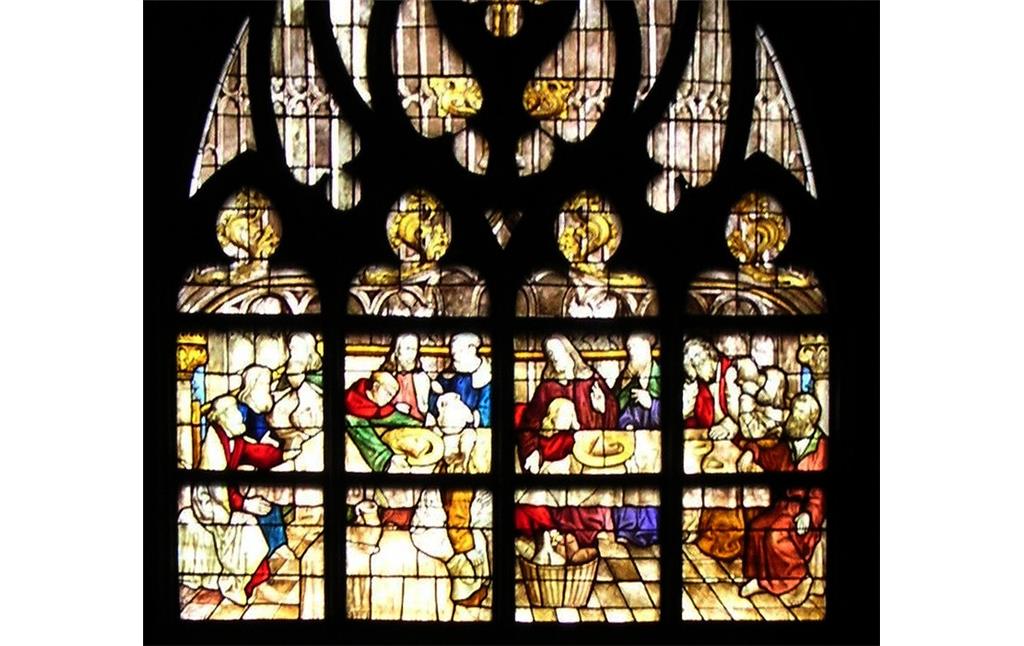

Kirchenfenster in St. Maria zur Wiese in Soest

- Copyright-Hinweis:

- Philipps, Margit / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Philipps, Margit

- Medientyp:

- Bild

Der Kulturlandschaftsraum ist überwiegend von geschlossenen Dorfsiedlungen geprägt. Im Nordwesten liegt ein Streusiedlungsgebiet, in dem sich die ehemaligen Niederadelssitze heute durch Motten abzeichnen. Die Pfarrkirchen sind von einer charakteristischen Kirchringbebauung umgeben. Entlang dem historischen Hellweg reihten sich bereits im Mittelalter wichtige Städte und Märkte. Hier sind sehr frühe Kirchbauten erhalten. Unter den Städten ragt Soest aufgrund seiner historischen Bedeutung und Substanz sowie seiner markanten turmreichen Silhouette heraus.

Durch die salzhaltigen Quellen am Hellweg entstand eine Kette bedeutender Salinen und später Bäder. Den planmäßigen Grundriss einer Gründungsstadt weist lediglich das an der Lippe gelegene Lippstadt auf.

Im ländlichen Raum ist das niederdeutsche Hallenhaus aus Fachwerk im 19. Jahrhundert von Massivbauten aus Backstein oder dem regionalspezifischen grünen Kalkstein abgelöst worden. Letzterer wurde ebenfalls für Herrschafts- und Sakralbauten verwendet.

Die zahlreichen Adelsgüter und Herrensitze mit Konzentrationen an Lippe und Ahse sind umgräftet. In ihnen spiegelt sich die Wohlstandsphase der Renaissance. Barockbauten finden sich stärker im katholischen Osten, der zudem religiöse Kleinelemente wie Bildstöcke und Wegekreuze aufweist.

Die um die Mitte des 19. Jahrhundert einsetzende Industrialisierung brachte in erster Linie Fabrikationsanlagen hervor, die auf der prosperierenden Landwirtschaft beruhen, wie z.B. Molkereien und Brennereien. Eine Besonderheit ist die Saline von Salzkotten.

Eine ausführliche Beschreibung der Kulturlandschaft findet sich in der Mediengalerie (PDF-Dokument).

Internet

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in NRW (Abgerufen: 07.10.2013)

Literatur

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.) (2007)

- Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Grundlagen und Empfehlungen für die Landesplanung (Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen / Fachgutachten zum Kulturellen Erbe in der Landesplanung. 46, Münster u. Köln. Online verfügbar: www.lvr.de, Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag 2007, abgerufen am 13.10.2025

Kulturlandschaft Hellwegbörden

- Schlagwörter

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde, Raumplanung

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:25.000 (kleiner als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 2001

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Kulturlandschaft Hellwegbörden”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-EK-20080619-0015 (Abgerufen: 15. Februar 2026)