Die römische Kalkindustrie bei Iversheim

Voraussetzung für die Ansiedlung der römischen Kalkindustrie war der hier anstehende Dolomit- und Kalkstein. Die Steinbrüche der Umgebung gehören geologisch zur sogenannten Sötenicher Kalkmulde. Ihre kalkhaltigen Sedimentgesteine sind im Mitteldevon vor ca. 390 Millionen Jahren entstanden.

Forschungen ergaben, dass im Raum Iversheim an mindestens vier Standorten in römischer Zeit Kalk gebrannt wurde. Hier waren keine Privatunternehmer tätig, sondern Abordnungen, sogenannte Vexillationen, der römischen Rheinlegionen. Inschriftensteine vom hiesigen Standort nennen Soldaten der legio XXX Ulpia victrix aus Xanten. In der 400 Meter nördlich am Erfthang liegenden Brennerei sind Legionäre der legio I Minervia aus Bonn bezeugt. Der Bedarf an gebranntem Kalk, aus dem zusammen mit Sand, Kies und Wasser Mörtel hergestellt wurde, war in den römischen Militärlagern und Städten immens.

Die Bauweise der Iversheimer Kalkbrennerei

Die erhaltene Iversheimer Kalkbrennerei ist in den Hang des Erfttals gebaut. Zu der circa 30 mal 6 Meter großen Werkhalle mit fünf Brennöfen der jüngsten Nutzungsphase gehörte ein Arbeitsgebäude, das etwas abseits der heißen Öfen zwischen der heutigen B 51 und der Erft lag. Das Arbeitsgebäude der älteren Nutzungsphase, während der vier Öfen in Betrieb waren, lag direkt vor der Werkhalle. Seine Ausdehnung ist nicht vollständig bekannt, da es in Teilen von der Bahnstrecke von Euskirchen nach Bad Münstereifel überbaut ist. Vor den Öfen befanden sich die sogenannten Küchen, von denen aus die Öfen befeuert wurden. Bemerkenswert ist, dass im Arbeitsgebäude der älteren Nutzungsphase mindestens drei Räume mit mehrfarbiger Wandmalerei ausgestattet waren, die die Aufenthaltsqualität der Räume für die stationierten Legionäre zeigt.

Außerhalb des heutigen Schutzbaus wurde ein Ofen nach der Ausgrabung für einen Brennversuch wiederhergestellt.

nach oben

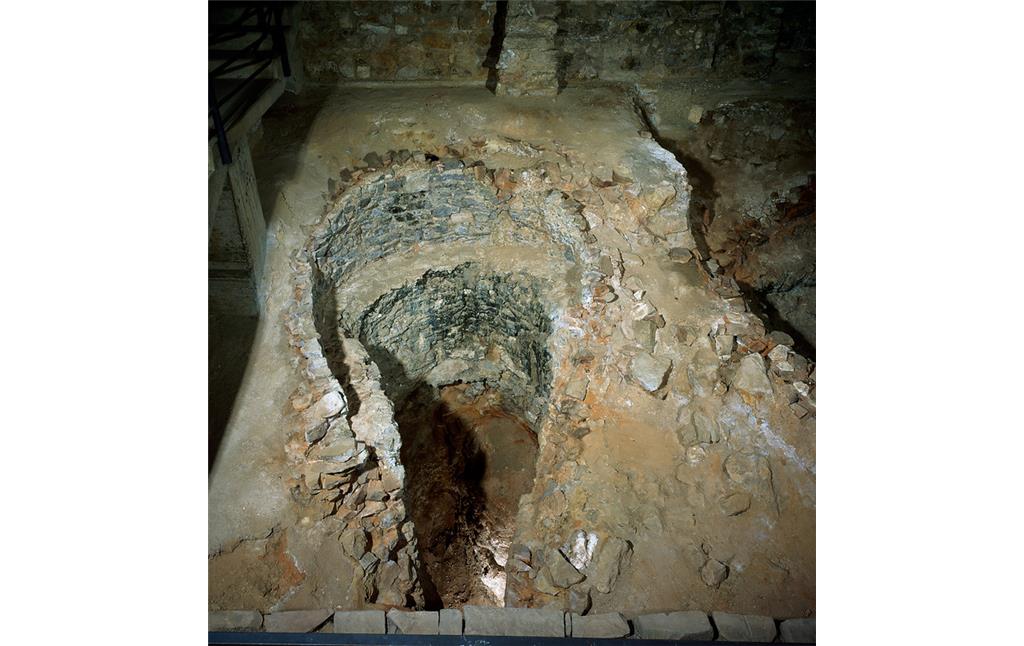

Die Kenntnis von der Funktionsweise der Iversheimer Öfen basiert also nicht allein auf den Ausgrabungsbefunden, sondern wurde im Experiment überprüft. Messungen am Ofen begleiteten den Versuch. Die Öfen sind circa 3 Meter hoch, besitzen einen birnenförmigen Querschnitt und eine Öffnung, die „Ofenschnauze“, für die Befeuerung und Belüftung. Sie bestehen aus einer Feuerkammer und einer die obere Hälfte einnehmenden Brennkammer, zwischen denen eine rundum laufende Stufe, die „Ofenbank“, liegt. Hierauf errichteten die Kalkbrenner ein hölzernes Lehrgerüst, über dem ein freitragendes Gewölbe, der „Himmel“, aus unbehauenem Dolomit gesetzt wurde. Bis zur Oberkante füllte man anschließend den Ofen mit bis zu 25 Tonnen Gesteinsbrocken an. Bei einer Brenntemperatur von ungefähr 1.050 Grad Celsius glühte der Kalkstein in 6 bis 7 Tagen (einschließlich Abkühlung) durch, der Ofen wurde im Anschluss in 2 bis 3 Tagen entleert und wieder neu beschickt. Bei dem Vorgang verlor der Kalkstein etwa die Hälfte seines Gewichts. Berechnungen ergaben eine monatliche Produktion von ca. 200 Tonnen Kalk beim gleichzeitigen Betrieb von fünf Öfen. Über die Erft konnte das Baumaterial an den Rhein transportiert werden und von dort die gesamte Provinz erreichen. Die Kalkbrennerei Iversheim im UNESCO-Welterbe Niedergermanische Limes

Der Niedergermanische Limes ist seit dem 31. Juli 2021 UNESCO-Welterbe. Zu der Welterbestätte von Katwijk aan Zee (NL) bis Bad Breisig (D) gehören 44 Plätze, vor allem Anlagen des römischen Militärs. Dazu zählt auch die römische Kalkbrennerei Bad Münstereifel-Iversheim. In riesigen, gemauerten Öfen brannte die römische Armee hier Kalk, der als wesentlicher Bestandteil von Mörtel unverzichtbar für Bauwerke aus Stein war. Die nördlichsten Ausläufer der Kalkeifel bei Iversheim waren das nächstgelegene linksrheinische Abbaugebiet zu den großen römischen Baustellen in den Städten und Lagern am Rhein. Über mindestens 200 Jahre betrieben hier spezialisierte Soldaten verschiedener Legionen die Produktion von monatlich bis zu 200 Tonnen des begehrten Rohstoffs. Die in den 1960er Jahren ausgegrabene und mit einem Schutzbau gesicherte Kalkbrennerei öffnet ein Fenster in die Antike und macht die römische Branntkalkherstellung erlebbar.

(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2013, 2022)

Hinweise

Die römische Kalkbrennerei in Iversheim ist seit 1985 eingetragenes Bodendenkmal (LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Nr. EU 19) und seit 2021 Teil des UNESCO-Welterbes Niedergermanischer Limes.

Die Kalkbrennerei ist Bodendenkmal der ArchaeoRegion Nordeifel (Nr. 22) und war Station der Archäologietour Nordeifel 2022.

Internet

de.wikipedia.org: Römische Kalkbrennerei Iversheim (Abgerufen: 26.8.2022)

www.bad-muenstereifel.de: Römische Kalkbrennerei (Abgerufen: 26.8.2022)