Die Entstehung des Buntsandsteins

Der Buntsandstein bei Kall gehört zu einem größeren Vorkommen dieses Sedimentgesteins, das sich von hier über den ehemaligen Mechernicher Bergwerksbereich bis nach Nideggen erstreckt. Die Entstehung fällt in die Zeit der unteren Trias vor etwa 250 Millionen Jahren. Während dieser erdgeschichtlichen Epoche herrschte bei uns Wüstenklima. Seltene, dann jedoch sehr starke Regenfälle ließen reißende Ströme entstehen, die ältere verwitterte Gesteine über weite Strecken transportierten. Die Ablagerungen verfestigten sich durch Druck und bildeten so den Sandstein der Eifel.

Der Buntsandstein der Nordeifel wurde in römischer Zeit sowohl für den Haus- und Wasserleitungsbau als auch für die Errichtung von Grabmonumenten und Weihsteinen verwendet.

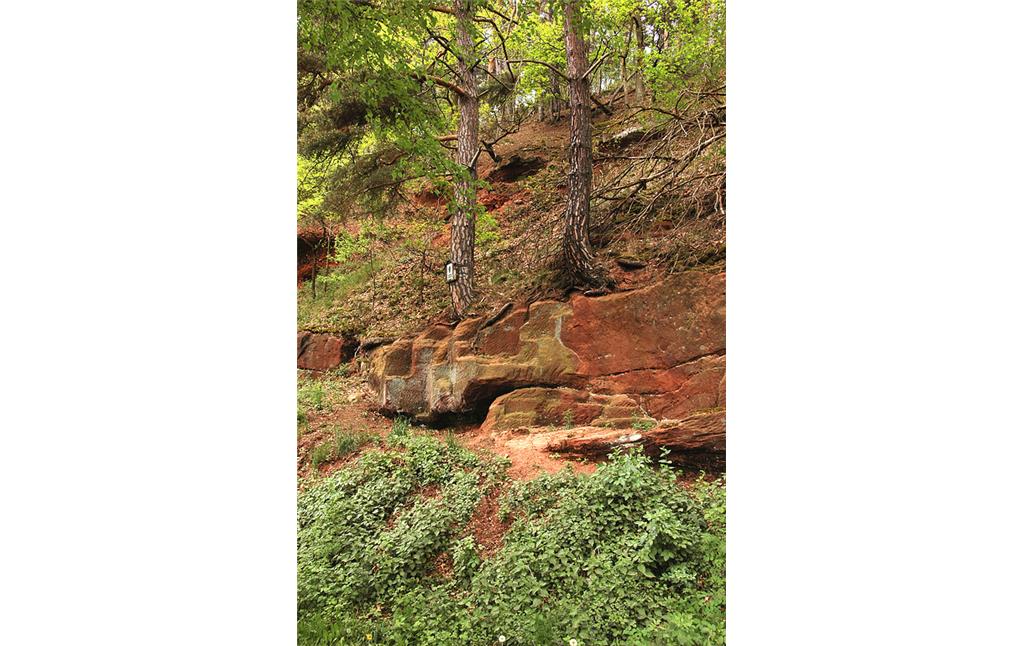

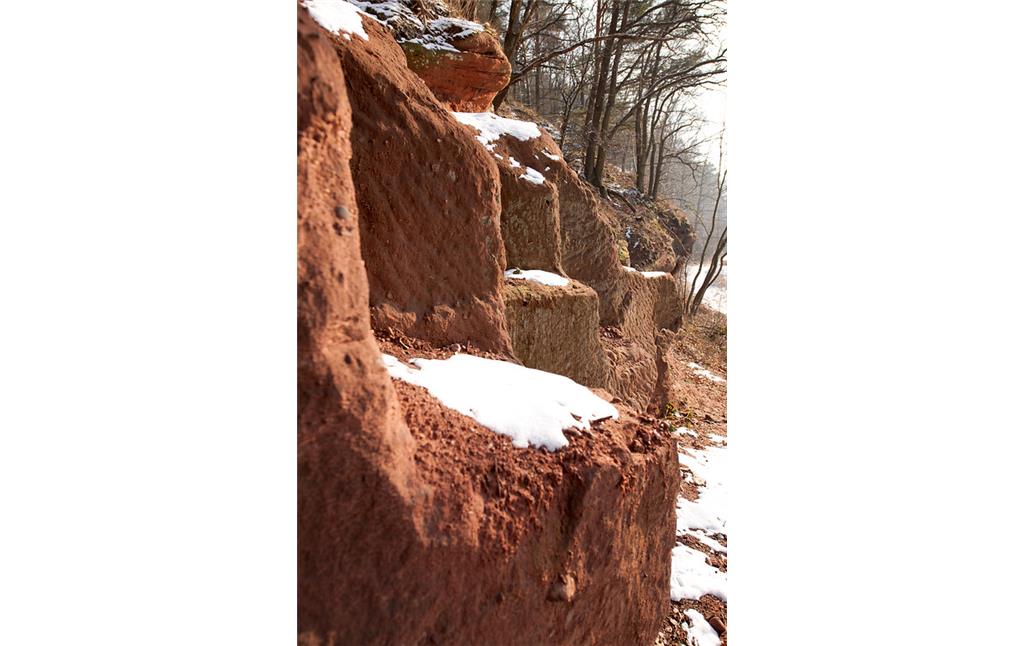

Römischer Steinbruch

Entlang der getreppten Felswand bei Kall sind auf einer Breite von etwa 11 Metern deutliche Abbauspuren zu erkennen. Römische Steinbrucharbeiter haben hier langrechteckige Quader von ca. 30 Zentimetern Stärke aus dem Fels herausgehauen („freigeschrotet“). Die bogenförmig angeordneten, kammstrichartigen Hiebspuren zeugen von römischen Abbautechniken. Mit eisernen Picken (Zweispitz) haben die Arbeiter zunächst Gänge rings um die einzelnen Blöcke ausgehackt und bis auf die gewünschte Dicke der Quader in den Fels eingetieft. An der Vorderseite schlugen sie anschließend Keillöcher in den Fels, in die sie dann mit dem Vorschlaghammer Eisenkeile trieben. Durch Schläge auf die Keile lösten sich die Blöcke vom festen Untergrund.

Die verhältnismäßig geringe Größe des Kaller Steinbruchs lässt vermuten, dass wohl nur gelegentlich für den lokalen Bedarf Blöcke gebrochen wurden. Während sich Steinbrüche am Rhein und in der Nordeifel sonst überwiegend in kaiserlichem Besitz befanden und vom Militär betrieben wurden, dürfte der Buntsandsteinabbau hier ähnlich dem an den Katzensteinen bei Mechernich durch einen Privatunternehmer erfolgt sein.

Der Steinbruch bei Kall ist eingetragenes Bodendenkmal (LVR-ABR EU 26).

Der Steinbruch ist Station des Pingenwanderpfads und Bodendenkmal der ArchaeoRegion Nordeifel (Nr. 12).

(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2013)

Internet

www.eifelverein.de: Pingenwanderpfad (Abgerufen: 13.4.2013)