Eine Gemeinde existierte schon in der Frühen Neuzeit. Im 19. Jahrhundert wuchs sie zunächst an. Die haltlosen Ritualmordbeschuldigungen gegen den Xantener Metzger Adolf Buschhoff 1891/92 hatten nicht nur Ausschreitungen an verschiedenen Orten zur Folge, sondern bewirkten die Abwanderung zahlreicher jüdischer Familien. 1895 lebten 46, 1930 nur noch 14 Juden in der Stadt. Sie gehörten zur Synagogengemeinde Geldern. 1932 angeschlossen an Alpen.

Gemeindegröße um 1815: 46 (1806), um 1880: 85 (1890), 1932: 19, 2006: –.

Bethaus / Synagoge: Eine Synagoge ist 1787 belegt. Diese oder ein Nachfolgerbau wurde 1938 verwüstet und während des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört (vorstehende Angaben nach Reuter 2007).

Noch im 19. Jahrhundert kam es im Rheinland wiederholt zu offenbar an mittelalterliche Ritualmordlegenden anknüpfende antisemitische Pogrome. Meist blieben die Ausschreitungen lokal begrenzt, konnten sich aber auch als so bezeichnete „Wellen der antijüdischen Empörung“ weiter ausbreiten (Rohrbacher u. Schmidt 1991). Zu nennen sind u.a. Pogrome in Dormagen 1819, Willich bei Krefeld 1835, Düsseldorf 1836, Jülich 1840, Xanten 1891/92, Kempen 1893 oder Issum 1898.

In Xanten betraf eine solche Ritualmordbeschuldigung noch um 1891/92 den jüdischen Bäcker Adolf Buschhoff. Die Gerichtsverhandlung um den Mord an dem fünfjährigen Xantener Jungen Johann Hegmann am Landgericht Kleve („Prozeß Buschhoff“) endete zwar mit einem Freispruch für den Angeklagten, doch war dessen Existenz in Xanten zerstört, so dass er gezwungen war, nach Neuss fortzuziehen (Müller 2022).

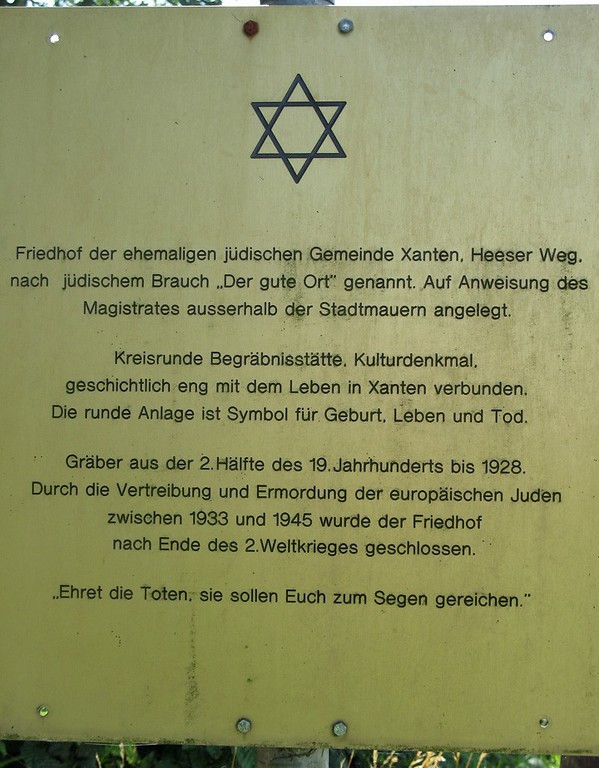

Friedhof

Der baumbestandene jüdische Friedhof am Heesberg liegt wenige hundert Meter südlich der Gelderner Straße / Augustusring und ist über den Heeser Weg öffentlich zugänglich. Die Lage außerhalb der Stadtmauern entspricht jüdischem Recht (die Entfernung Stadtmitte Xanten bis Jüdischer Friedhof beträgt circa drei Kilometer).

Der Friedhof in Xanten besticht durch seine besondere Form: Die Grabstätten sind in drei konzentrischen Kreisen angeordnet. Der Xantener Friedhof ist ein Beispiel für eine traditionelle jüdische Bestattungskultur mit ihrem einheitlichen und harmonischen Stil. Die Grabsteine sind von gleicher Größe und mit wenigen Ornamenten verziert.

Es gab wahrscheinlich schon im 12. Jahrhundert einen jüdischen Friedhof in Xanten. Der älteste Grabstein auf dem Friedhof am Heesberg datiert von 1770, der Friedhof selbst ist vermutlich älter. Im Rahmen des Novemberpogroms 1938 blieb der jüdische Friedhof weitgehend unversehrt.

Hinweis

Das Objekt „Jüdischer Friedhof am Heesberg“ ist wertgebendes Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereichs „Die Hees / Birten“ (Regionalplan Ruhr 011).

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2009/2023)

Internet

www.xanten.de: Der jüdische Friedhof (abgerufen 10.07.2018)

de.wikipedia.org: Jüdischer Friedhof (Xanten) (abgerufen 18.12.2012)

de.wikipedia.org: Xantener Ritualmordvorwurf (abgerufen 26.04.2023)

xanten.de: Jüdischer Friedhof (abgerufen 02.11.2009, Inhalt nicht mehr verfügbar 08.11.2016)

www.xanten.de: Jüdischer Friedhof (abgerufen 18.12.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 10.07.2018)