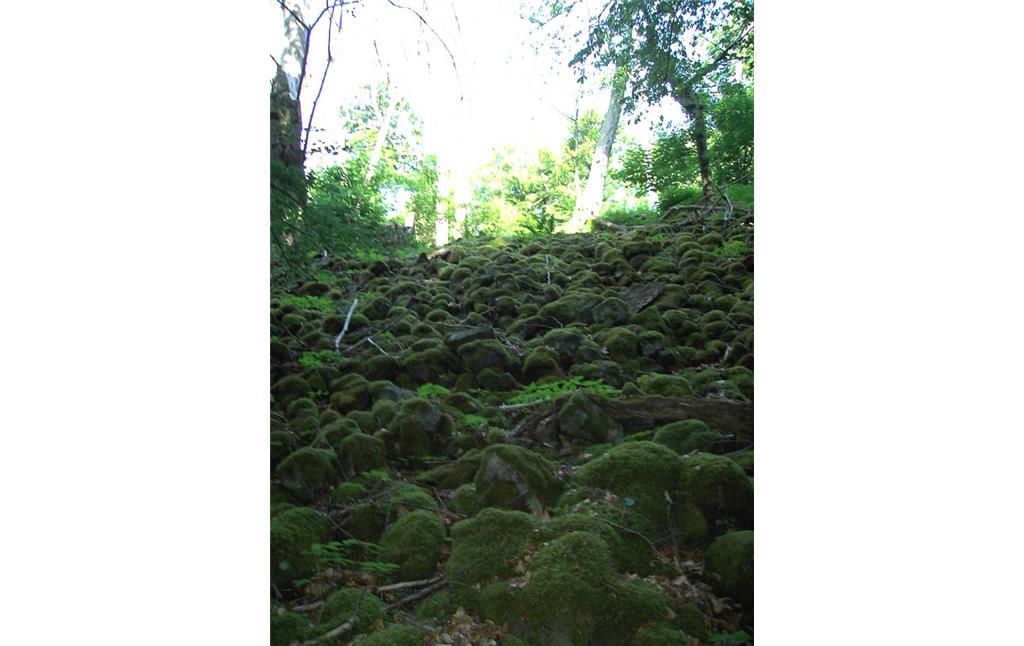

An der Südspitze stand vermutlich ein Wachturm, denn hier liegen die Vulkansteine noch etwa 4 m hoch. Die Anlage des Zugangstors hat sich im Prinzip bis zum Mittelalter erhalten. Hinter der Ringmauer, die mit Ausnahme eines Teils an der Nordseite der Anlage vollständig erhalten ist, war ein etwa 2 m tiefer Graben, der an der Nordostseite noch gut zu erkennen ist. Das Mauerwerk wurde ohne Mörtel errichtet. Da erst seit etwa 300 v. Chr. Mörtel genutzt wurde, bedeutete dies Tatsache, dass die Ringwallanlage mindestens 2.200 Jahre alt ist.

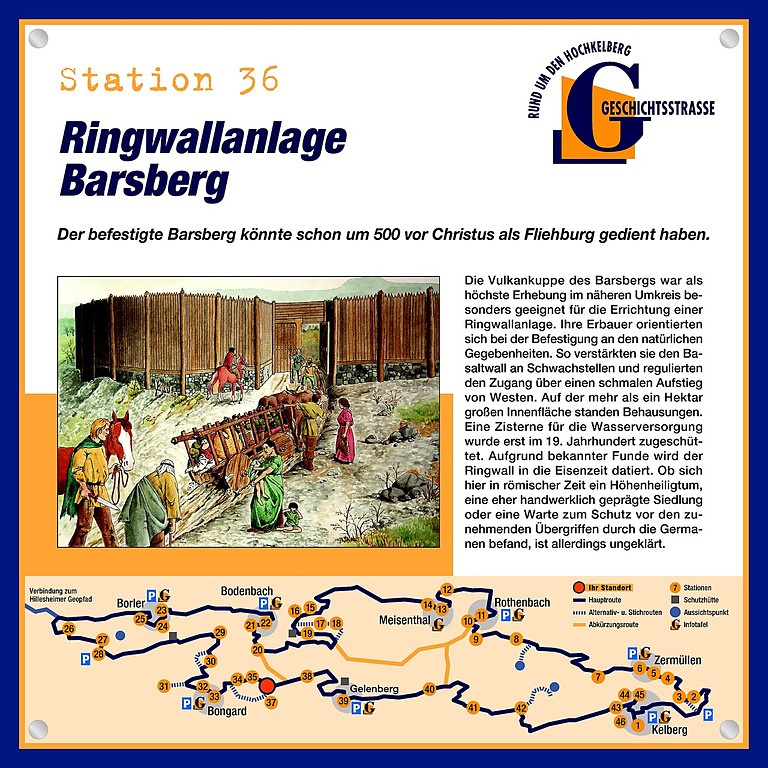

Den Aufgang hat man nach strategischen Gesichtspunkten angelegt. Er verläuft vom Westen zur Kuppe hin und lässt nur Einzelpersonen den Aufstieg zu. Ein eventueller Angreifer schützt sich mit dem Schild in der linken Hand vor den Geschossen der Verteidiger, aber der Weg endet in der Nordwestecke, so dass er schutzlos den Flankenangriffen ausgesetzt ist.

Es befanden sich innerhalb des Walls auf eine Fläche von ca. 1 ha Behausungen. Die Wasserversorgung war dort mit einem Brunnen gesichert. Er wurde im späten 19. Jahrhundert mit Holz zugeschüttet.

Am Steinbruch auf der Nordseite des Berges wurden römerzeitliche Scherben gefunden. Außerdem barg man 1988 zwei Schatzfunde mit 344 Münzen aus der Zeit von 260-273 n. Chr. sowie zwei römische Bronzetafeln mit Inschriften.

Seit 1939 steht die Anlage unter Denkmalschutz. Außerdem ist die Kuppe des Barsberges seit 1939 auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden.

Nach der heutigen Fundlage wird die Ringwallanlage in die Eisenzeit datiert. Ob sich hier in römischer Zeit ein Höhenheiligtum, eine eher handwerklich geprägte Siedlung oder eine Warte zum Schutz vor den zunehmenden Übergriffen durch die Germanen befand, ist allerdings nicht sicher geklärt (Geschichtstraße der Verbandsgemeinde Kelberg, Abschnitt 2, Station 36).

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2014)