Fort IV

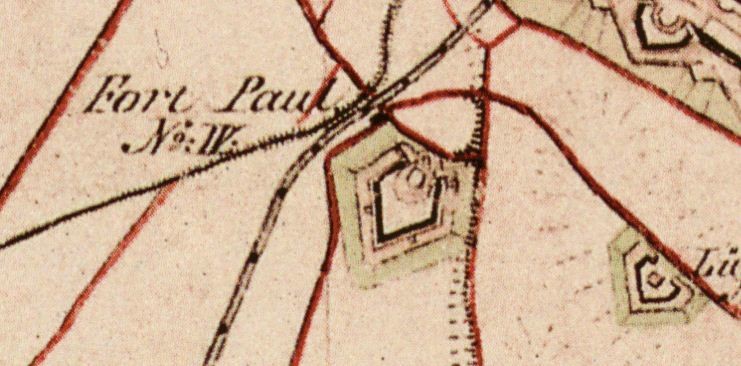

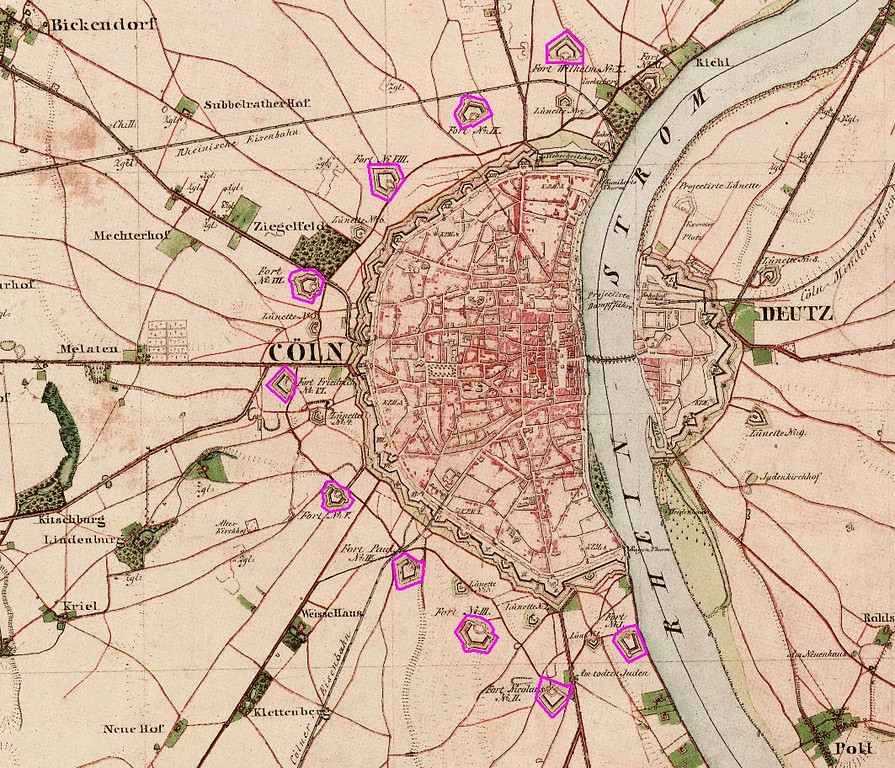

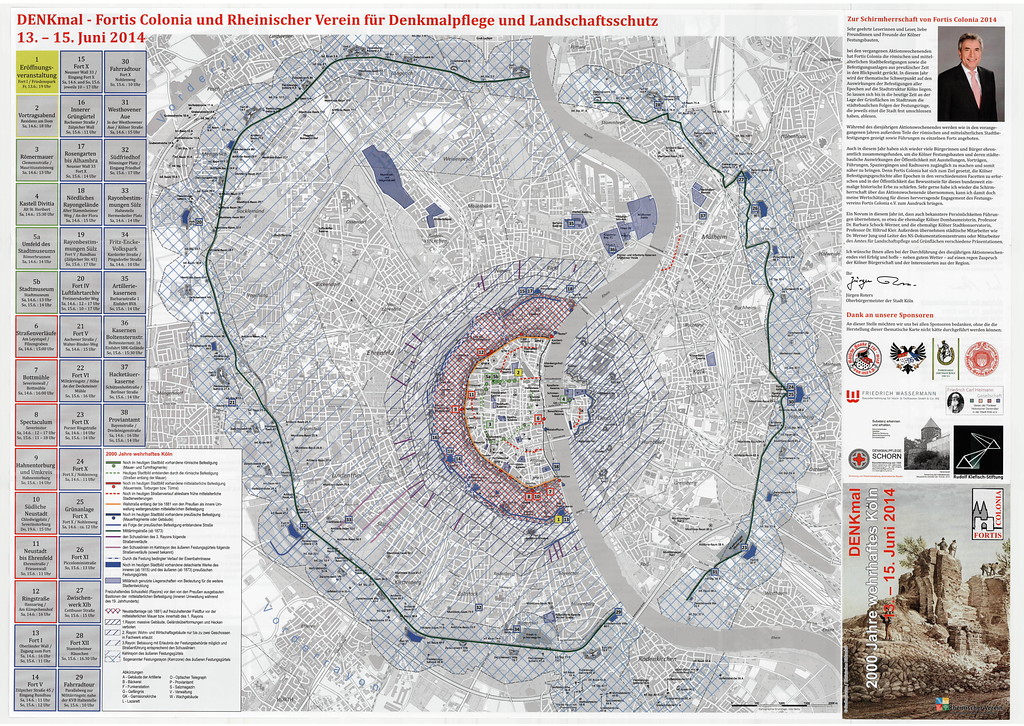

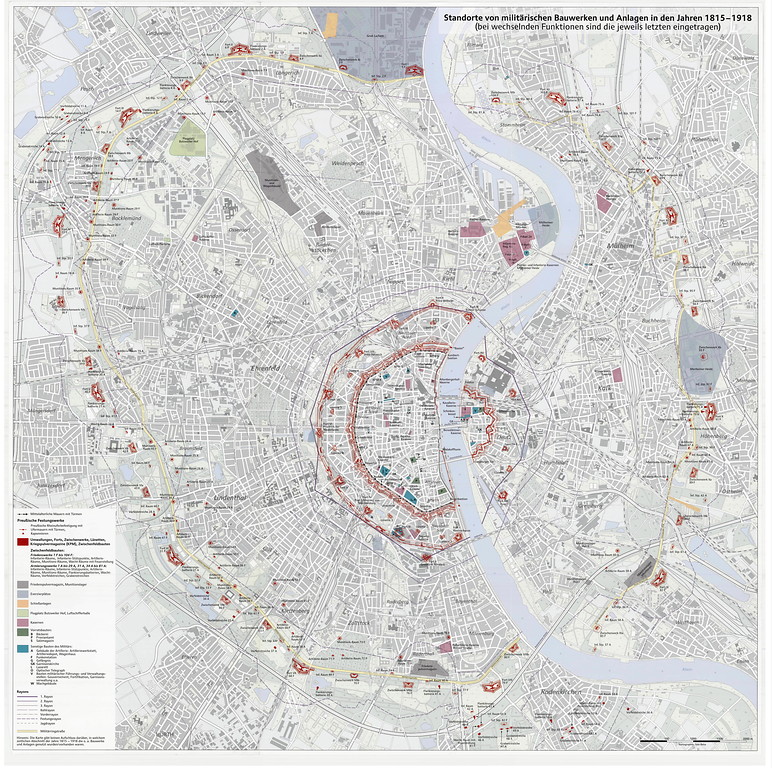

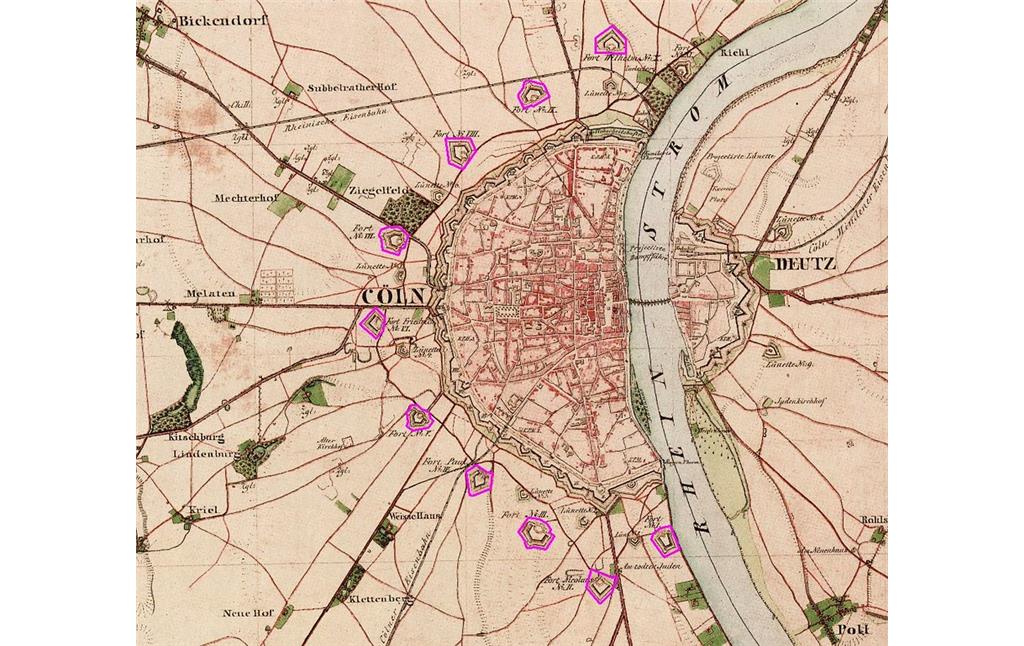

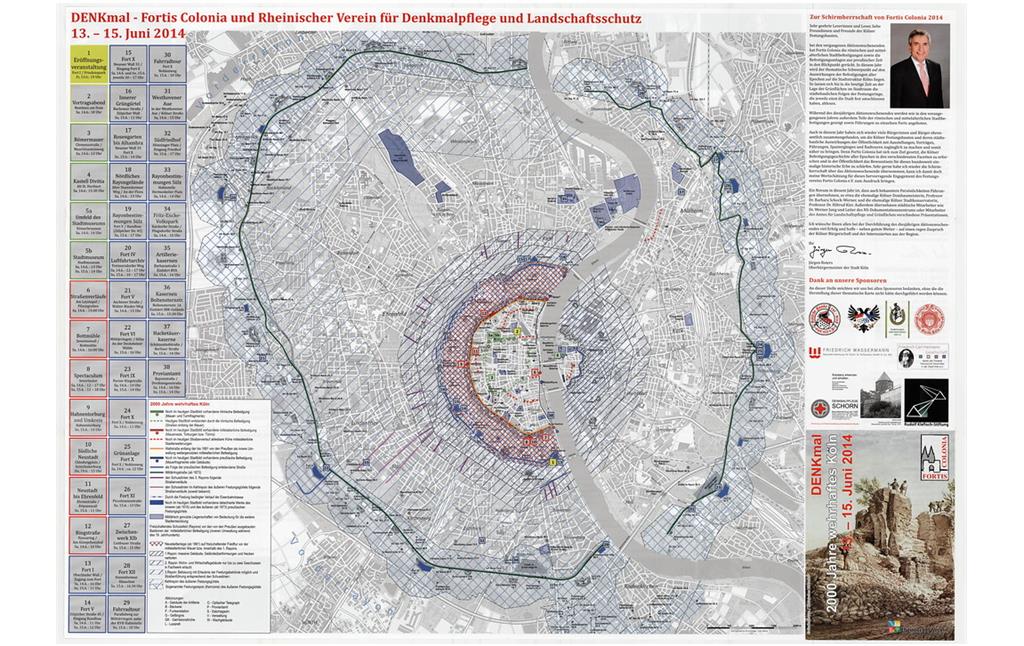

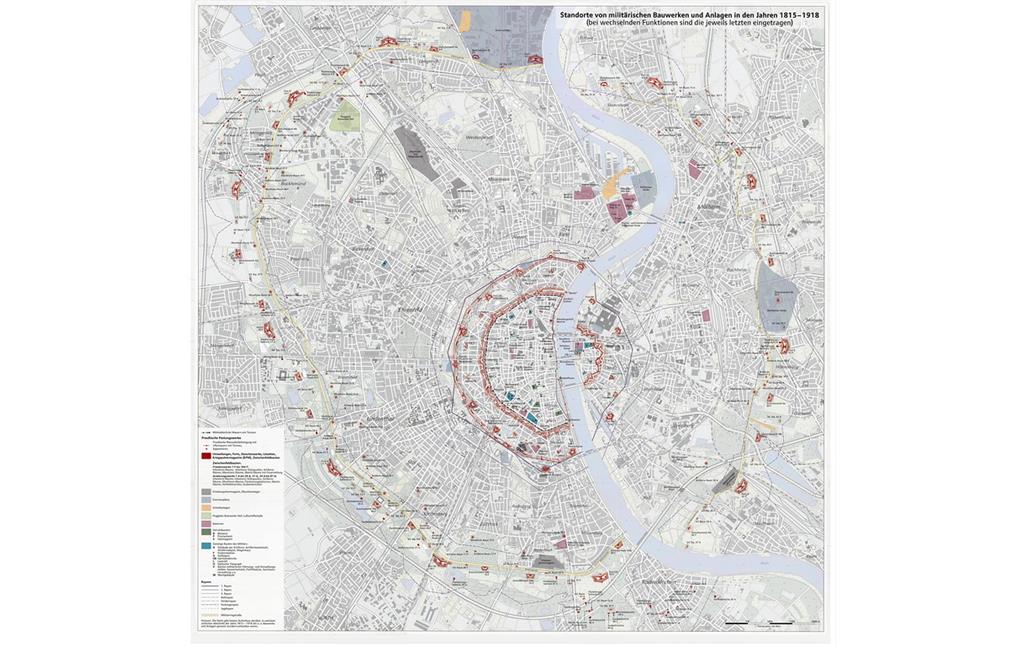

Fort IV besaß die für Forts der ersten Baureihe typische spitz zulaufende Form von Wall und Graben. 1833 wurde die Plattform des Reduit – der verstärkte Kern des Verteidigungsbaus, der zum Rückzug für die Besatzung diente – erhöht und mit einer zur Geschützverteidigung eingerichteten Erdbrustwehr versehen (Festungsstadt-Koeln.de, 2013). Das Fort war benannt nach Erbherzog Paul von Mecklenburg. Nachdem das Fort beim Bau der neuen linksrheinischen Umwallung von 1882 nicht mit in die neue Mauer einbezogen wurde, ging seine militärische Bedeutung verloren. Die Anlage wurde verkauft und ging in städtisches Eigentum über (um 1886). Der Name des Forts wurde auf Fort I übertragen, das bis dahin nicht mit einem Namenszusatz versehen war.

Umnutzung als „grünes Fort“

Das Kernwerk (Reduit) von Fort IV ist bis heute erhalten. Ebenso sind bis heute die Enveloppentore (Tore der zweiten Umwallungslinie) sowie der südöstliche Flankengraben mit Eskarpen- und Kontereskarpenmauer (innere und äußere Mauer des Festungsgrabens) im Gelände zu erkennen.

Nach dem Wegfall der militärischen Funktion und dem Übergang in städtischen Besitz, fand 1887 bis 1889 eine Umnutzung zum ersten „grünen Fort“ statt. Die ruinösen Bestandteile des Forts wurden ganz im Sinne der Romantik in den Park integriert. Das Reduit wurde aufgestockt und diente zeitweise als Restaurantbetrieb. 1930 wurde eine Zweigstelle des Roten Kreuzes eingerichtet. 1939 erfolgte zusätzlich die Einrichtung des Zentrallagers des Gartenbauamtes. Seit 1983 befinden sich Künstlerateliers in dem ehemaligen Fort (Meynen, 2010).

Hinweis

Das Objekt „Fort IV im Inneren Grüngürtel 'Erbherzog Paul von Mecklenburg'“ ist wertgebendes Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereiches Innerer Grüngürtel (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 350).

(Christoph Boddenberg, LVR-Fachbereich Umwelt, 2013, mit freundlicher Unterstützung von Fortis Colonia e.V.)

Internet

koelner-festungsbauten.de: Festungsstadt Köln (Abgerufen am 15.11.2013)