Einteilung des Reichswaldes in 117 quadratische Abteilungen (Jagen)

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Bedburg-Hau, Gennep, Goch, Kleve (Nordrhein-Westfalen), Kranenburg (Nordrhein-Westfalen)

Provinz(en): Limburg

Kreis(e): Kleve (Nordrhein-Westfalen)

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 44′ 36,38″ N: 6° 03′ 55″ O 51,74344°N: 6,06528°O

Koordinate UTM 32.297.400,64 m: 5.736.579,28 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.504.551,99 m: 5.734.358,96 m

-

Forstweg (Jagenweg) im Reichswald (2011)

- Copyright-Hinweis:

- Burggraaff, Peter

- Fotograf/Urheber:

- Burggraaff, Peter

- Medientyp:

- Bild

-

Jagenweg mit Blick auf Düffelt im Reichswald (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Burggraaff, Peter

- Fotograf/Urheber:

- Burggraaff, Peter

- Medientyp:

- Bild

-

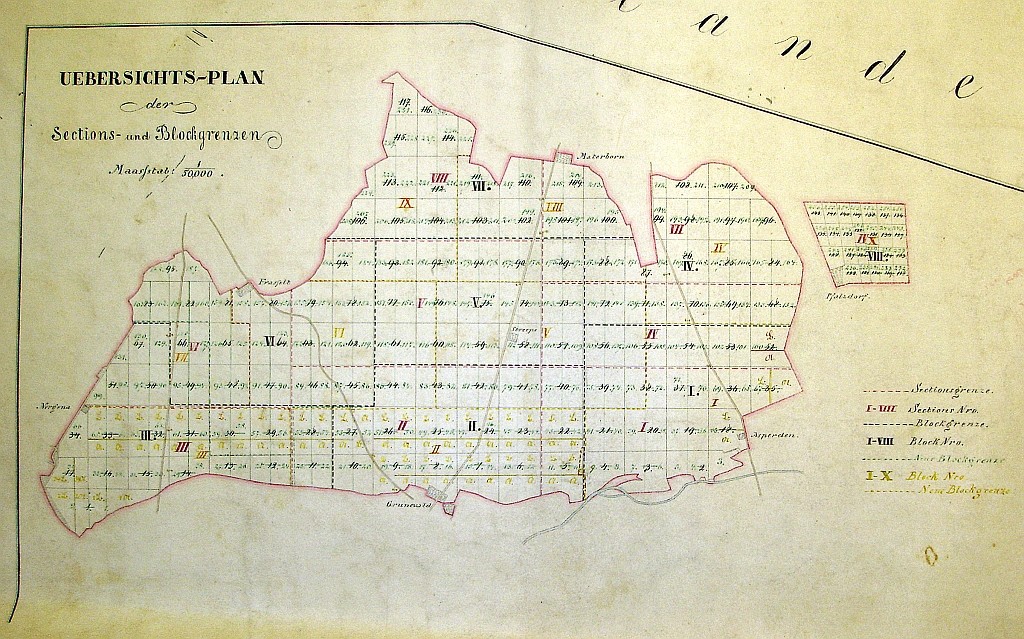

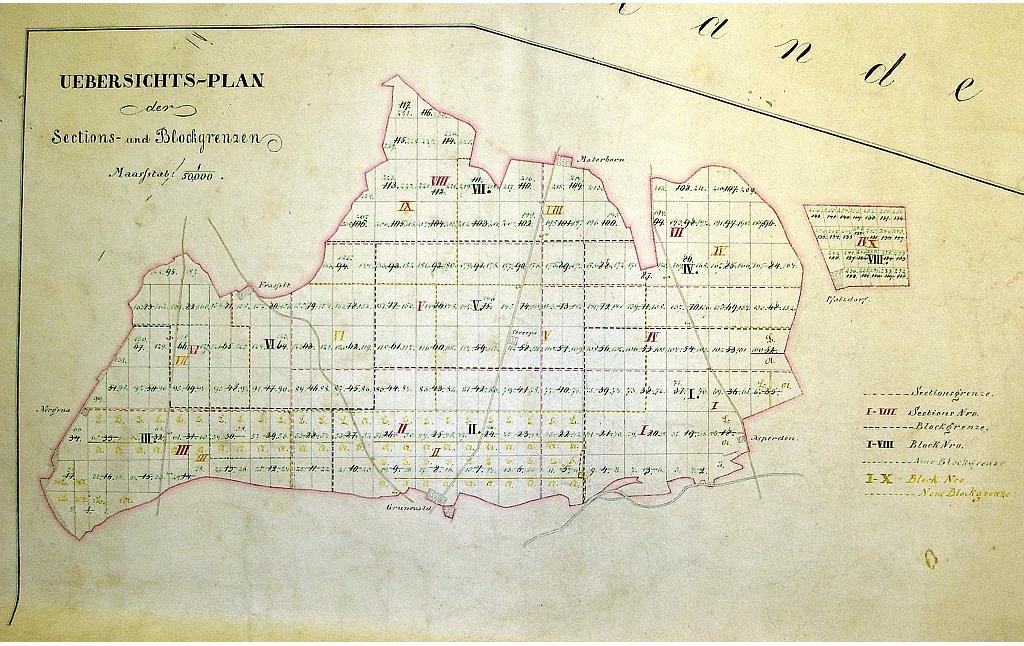

Übersichtsplan der Block- und Abteilungsgrenzen im Klever Reichswald, hier aus der "Spezial Karte von der Königlichen Oberförsterei Cleve" von 1864. Zu erkennen sind die ursprünglich 117 Abteilungen sowie die spätere feinere Unterteilung in 231 Abteilungen.

- Copyright-Hinweis:

- Wald und Holz NRW

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Zur Abgrenzung der Haublöcke schlugen die Waldmesser jährlich so genannte „Roojen“ in den Wald. Die Grundlinien, von denen die Roojen abgingen, nannte man „Hoofdroojen“. Im Laufe der Zeit bildeten sich feste Grundlinien heraus, die man dem natürlichen, relativ geradlinig verlaufenden Grenzen des Reichswaldes anpasste. Diese Wege oder Hauptgestelle, in der Waldordnung von 1649 auch als „Stelstee“, später oder „Stellstätten“ bezeichnet, haben sich bis zum heutigen Tage erhalten.

1826 haben preußische Forstbeamte den Wald gründlich neu vermessen, das damalige forstwirtschaftliche System verfeinert und die Grundlage für die heutige, detailliertere Einteilung geschaffen. Im Abstand von jeweils 200 Ruthen (742 m) wurden parallel zum Rendezvous die mit lateinischen Buschstaben bezeichneten Hauptgestelle eingerichtet (A bis K), die auch heute noch gültig sind. Senkrecht dazu wurden Feuergestelle errichtet: in der Folge war der gesamte Reichswald in 117 quadratische Flächen (Jagen) eingeteilt.

Aufgrund der Abteilungseinteilung der Forstverwaltung von 1826 ist das alte herkömmliche Wegenetz bis auf die Durchgangsstraßen und wenige Ausnahmen nicht mehr dargestellt und durch ein quadratisches Netz ersetzt worden. Hiermit könnte der Eindruck vermittelt werden, dass das alte Wegenetz keinen Bestand mehr hatte. Dieser Eindruck ist aber falsch. Trotz der neuen Abteilungseinteilung war das Wegenetz durchaus noch vorhanden und lässt sich noch heute an vielen Stellen im Wald erahnen. Es ist zu vermuten, dass die Ingenieur-Offiziere, die aus anderen preußischen Gebieten stammten, diese Wege, die durch die neuen Abteilungswege gequert wurden, nicht kartiert haben. Auf der Neuaufnahme von 1894 ist das vorhandene alte Wegenetz wiederum dargestellt.

In den nachfolgenden Zeiten sind einige „Gestell- oder Abteilungswege“ erweitert worden. Außerdem sind bei der Anlage der Reichswaldsiedlung 1949 einige „Gestellwege“ als Straße ausgebaut worden.

(Peter Burggraaff, Universtät Koblenz, 2013)

Literatur

- Gorissen, Friedrich (1950)

- Heimat im Reichswald. Kleve.

- Huth, Klaus (1981)

- Zur Geschichte des Klever Reichswaldes unter besonderer Berücksichtigung der Waldeigentums- und Rechtsverhältnisse, der Waldnutzung sowie der Waldbewirtschaftung. Ein Beitrag zur regionalen Forstgeschichte. (Diplomarbeit Universität Freiburg.) Freiburg i.Br..

Einteilung des Reichswaldes in 117 quadratische Abteilungen (Jagen)

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Einteilung des Reichswaldes in 117 quadratische Abteilungen (Jagen)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-72385-20130822-2 (Abgerufen: 17. Februar 2026)