Schlosspark des Schlosses Merode

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Langerwehe

Kreis(e): Düren

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 47′ 59,52″ N: 6° 23′ 15,84″ O 50,79987°N: 6,38773°O

Koordinate UTM 32.315.923,56 m: 5.630.822,47 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.527.378,70 m: 5.629.454,07 m

-

Schloss Merode in Langerwehe mit dem umgebenden Schlosspark (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Walter, Kerstin / LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Walter, Kerstin

- Medientyp:

- Bild

-

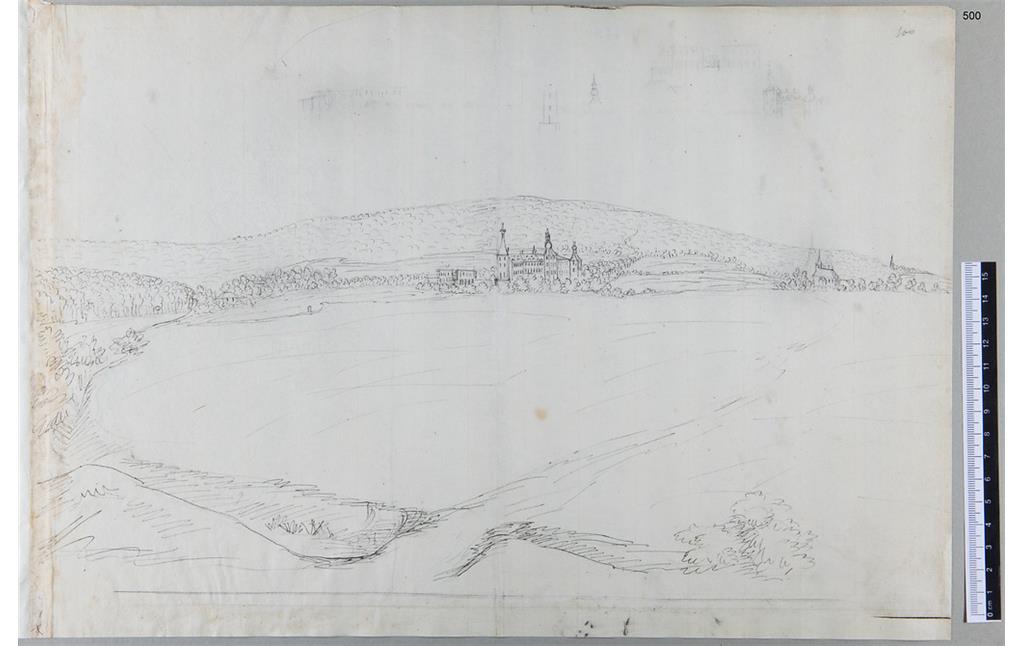

Langerwehe-Merode, Ortsansicht, Zeichnung von Renier Roidkin

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Renier Roidkin

- Medientyp:

- Bild

-

Schloss Merode (2013)

- Copyright-Hinweis:

- Andreas Schmickler / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Andreas Schmickler

- Medientyp:

- Bild

Die Schenkel des nahezu rechteckig um die Gräfte herum geführten Hauptweges finden jeweils als geradlinige Wegachsen eine Fortsetzung. Diese Wegachsen führen tiefer in den Schlosspark hinein, wobei deren Ende jeweils von der Gräfte aus nicht zu erkennen ist, weil es sich innerhalb des verschatteten Gehölzsaums befindet. Der Schlosspark wirkt durch diese Form der Wegeführung größer als er tatsächlich ist. Das Wegesystem umfasst außerdem einen äußeren Rundweg, der durch den Gehölzsaum hindurch bzw. an dessen Rand entlang führt. Von diesem Rundweg aus, der die Besucher insbesondere durch den westlichen, nördlichen und nordöstlichen Teil des Schlossparks leitet, eröffnen sich überwiegend nach innen gerichtete Sichtmöglichkeiten, also in die gestalteten Parkräume hinein sowie zum Schloss hin. Die Sichtbeziehung zwischen Schloss Merode mit dem Schlosspark und der nördlich bzw. nordwestlich gelegenen kulturlandschaftlichen Umgebung (landwirtschaftlich genutzte Flächen wie Äcker und Weiden) ist von einem kurzen Abschnitt des Rundweges wie durch ein Sichtfenster erlebbar.

„Nach der Burg in einer Rodung im Echtzer Wald am Rand der Voreifel nannten sich die Eigentümer von Merode. Urspr. Reichslehen, seit dem 13. Jh. Reichslehnbare Herrschaft, 1336 in die Lehnshoheit der Markgrafen/Herzöge von Jülich gelangt, noch heute im Besitz des Prinzen von Merode. Wasserumwehrte Viereckanlage aus Backstein, die fragmentarisch erhaltene Hauptburg einer ehem. zweiteiligen Anlage des 15.–17. Jh. Erhalten sind an der Südseite der Südwestturm, das Hoftor und der kurze Südflügel, der schräg angesetzte Verbindungsflügel zum Südostturm, der anschließende Ostflügel mit Nordostturm und ein Rest des Norflügels; über dessen weiteren Grundmauern und denen des Nordflügels eine Terrasse.“

(Textauszug aus Dehio 2005, S. 886f.)

(Kerstin Walter, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2013)

Literatur

- Dehio, Georg (2005)

- Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Nordrhein-Westfalen 1. Berlin u. München.

Schlosspark des Schlosses Merode

- Schlagwörter

- Ort

- 52379 Langerwehe

- Fachsicht(en)

- Denkmalpflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1200

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Schlosspark des Schlosses Merode”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-69778-20130716-2 (Abgerufen: 18. Februar 2026)