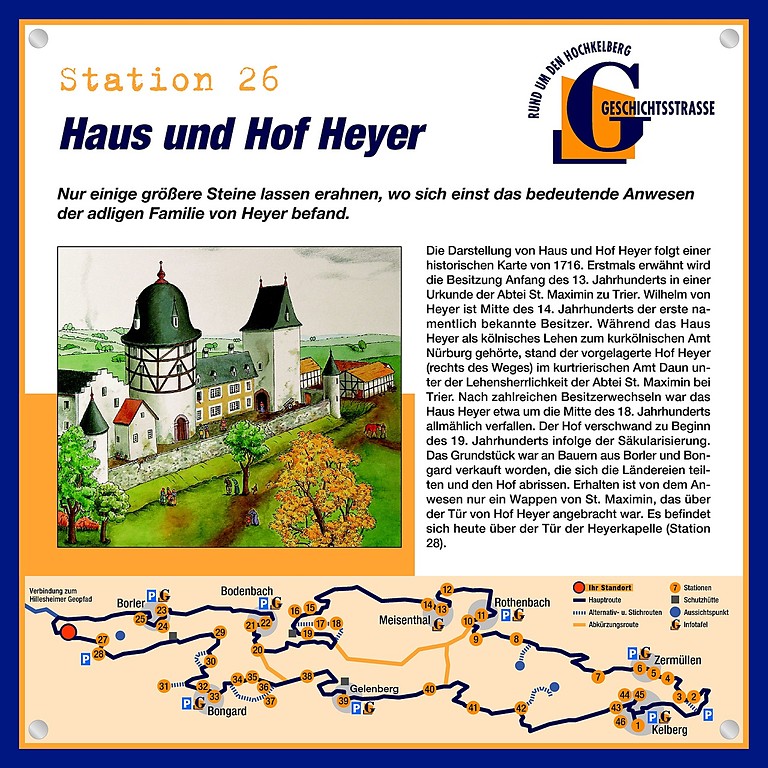

Die Darstellung von Haus und Hof Heyer folgt einer historischen Karte von 1716. Erstmals erwähnt wird die Besitzung Anfang des 13. Jahrhunderts in einer Urkunde der Abtei St. Maximin zu Trier. Wilhelm von Heyer ist der erste namentlich bekannte Besitzer. Er wurde 1359 und 1366 in einem Verzeichnis der Burg Daun aufgeführt.

Während das Haus Heyer als kölnisches Lehen zum kurkölnischen Amt Nürburg gehörte, stand der vorgelagerte Hof Heyer im kurtrierischen Amt Daun unter der Lehensherrlichkeit der Abtei St. Maximin bei Trier. Das Haus Heyer blieb bis 1699 im Besitz der Familie Nideggen. Danach wurde Herr von Veyder vom Kurfürsten Josef Clemens von Köln mit dem Gut belehnt. Er starb 1716. Der Streit zwischen den beiden Kurfürsten von Köln und von Trier dauerte noch bis 1776.

In der Zwischenzeit war das Haus mittlerweile unbewohnt und verfallen. Nach der Einziehung geistlicher Besitzungen (Säkularisation) der Kirchengüter von 1802 wurde das Haus Heyer mit dem Hof Staatsdomäne und 1809 an Herrn Weckbecker aus Münstermaifeld verkauft. Das Grundstück war an Bauern aus Borler und Bongard verkauft worden, die sich die Ländereien teilten und den Hof abrissen.

Erhalten ist von dem Anwesen nur ein Wappen von St. Maximin, das über der Tür des Hofes Heyer angebracht war. Das Wappen besteht aus fünf Ringen in einem Schild und auf dem Helm einen springenden Bock führte. Die fünf Ringe sind seit 1987 im Wappen der Gemeinde Borler enthalten. Es befindet sich heute über der Tür der benachbarten Heyerkapelle.

Der Hof Heyer bestand aus drei in Fachwerk erbauten einstöckigen Gebäuden um einen viereckigen Hofraum, wovon heute nur der ehemalige Standort erkennbar ist.

Nach der Umstellung der Geschichtsstraße 2020 auf thematische Rundwanderwege gehört die zugehörige Infotafel zum Rundwanderweg „Frieden, Wald und Kapelle“ (Geschichtsstraße der Verbandsgemeinde Kelberg, Abschnitt 2, Station 26).

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2013, 2021)