„Germanenkult“ und frühe Forschung

Massiver Schutz - aber wofür?

Zentralort mit Einfluss?

Hinweise

„Germanenkult“ und frühe Forschung

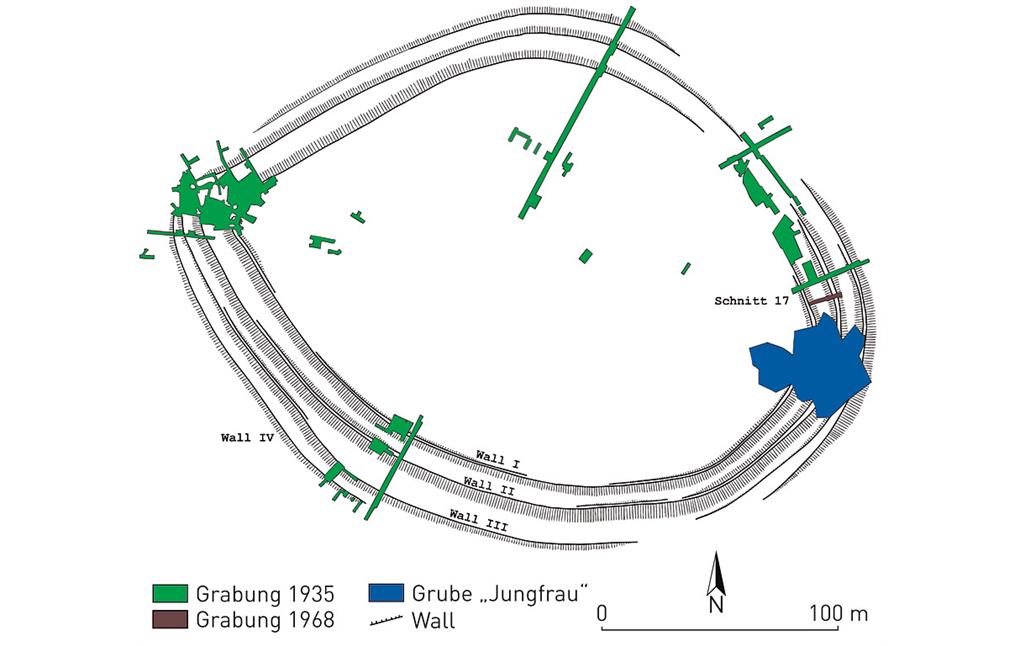

Die beeindruckende Struktur erweckte schon früh die Neugier der Archäologen. Insbesondere in der NS-Zeit erbrachte ihre exponierte Lage in Richtung der Rheinebene, sowie ihr vermeintlich „germanischer“ Kontext der Erdenburg einige Berühmtheit ein. Erstmalig wurde sie 1935 archäologisch untersucht. Die Ergebnisse dieser Grabung wurden damals, als erste Forschungsgrabung „des Reichsführers SS“, zu Propagandazwecken missbraucht. Abseits der Propaganda wurden die Ausgrabungen von den örtlichen Grabungsleitern gut dokumentiert, sodass die Ergebnisse auch heute noch einwandfrei nachvollziehbar sind.

Massiver Schutz - aber wofür?

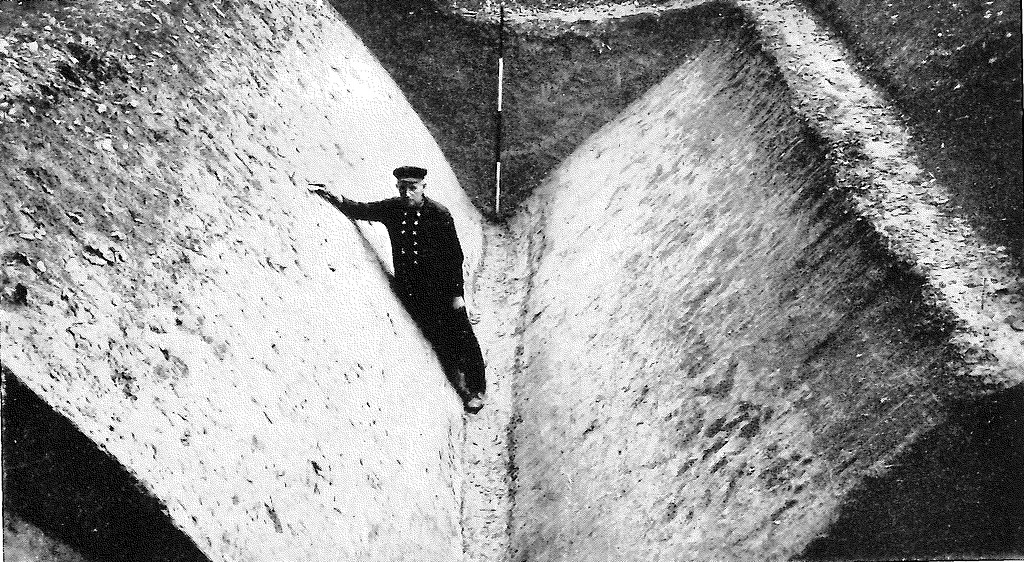

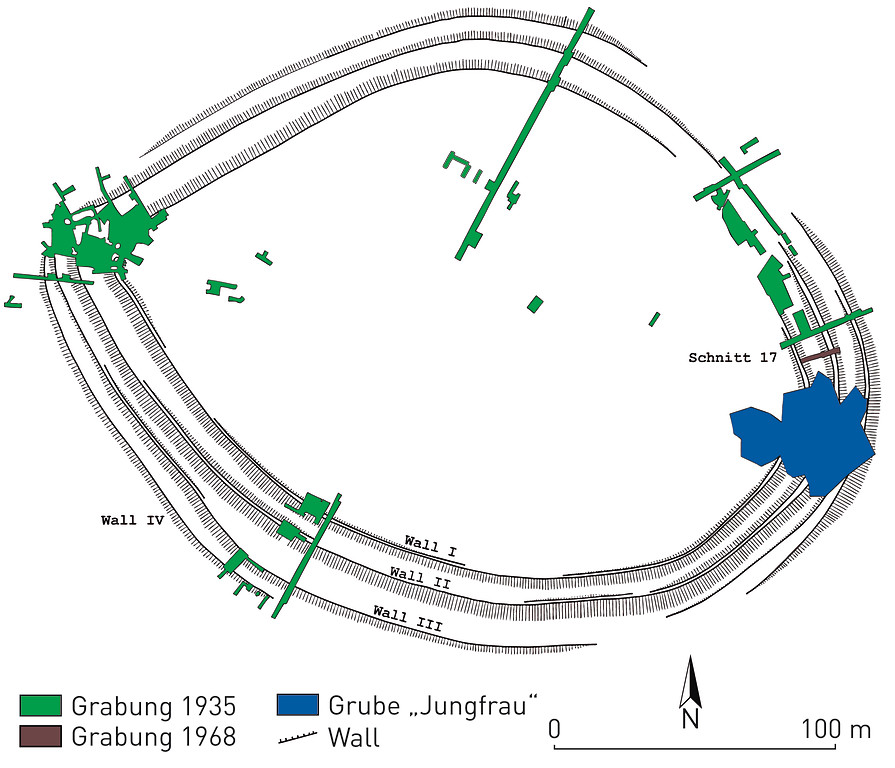

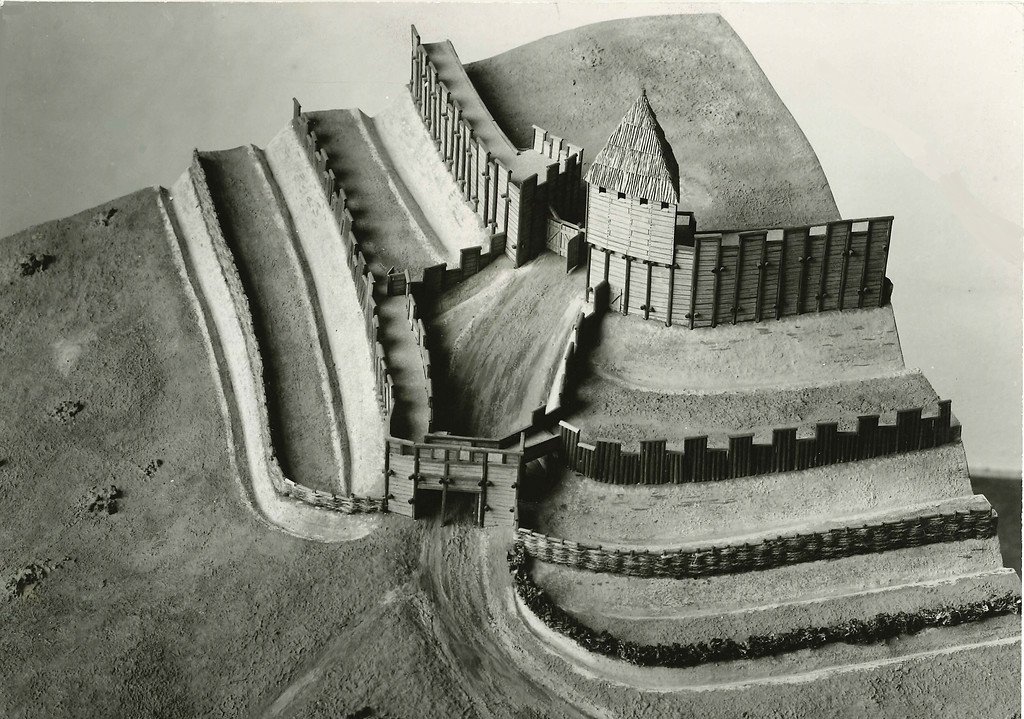

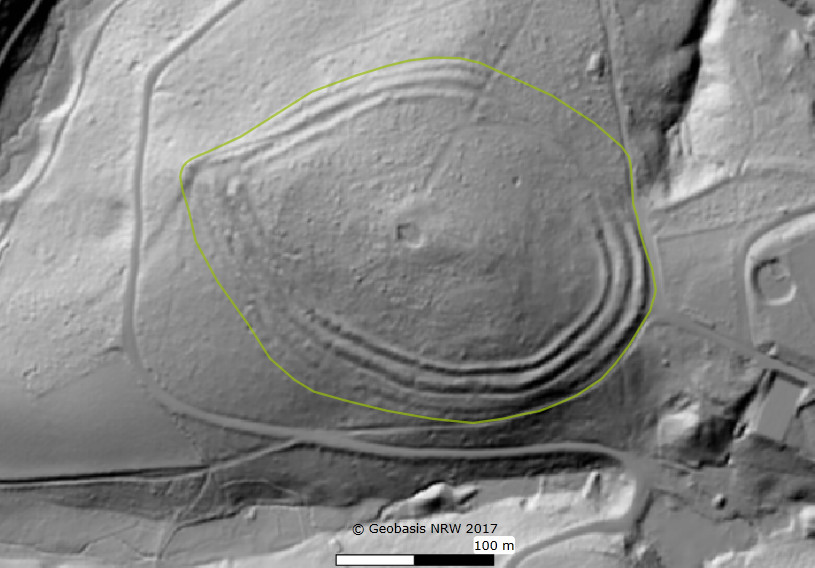

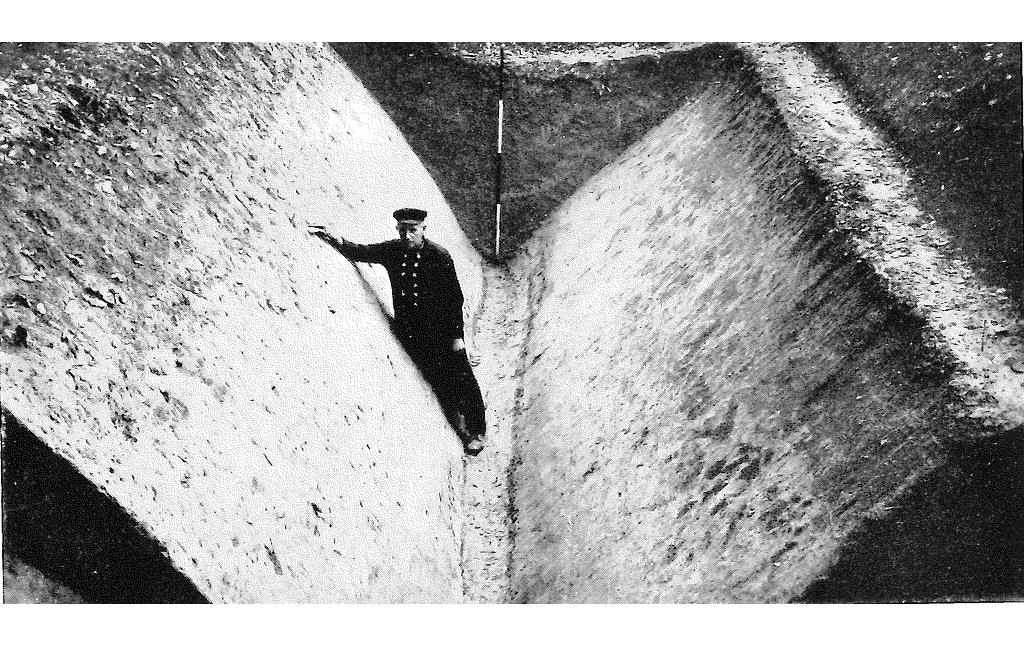

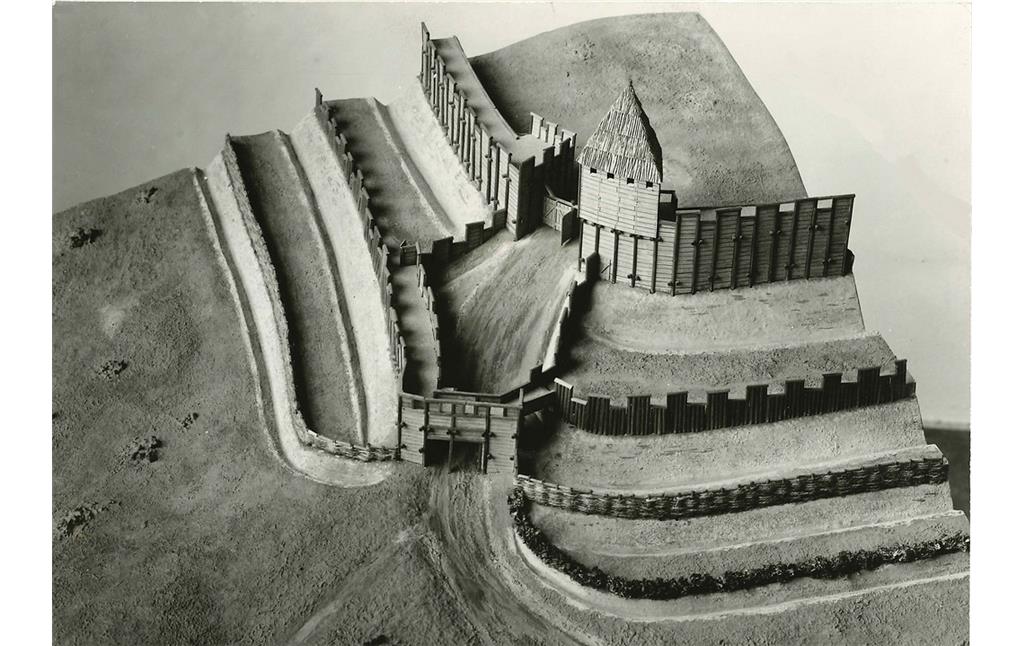

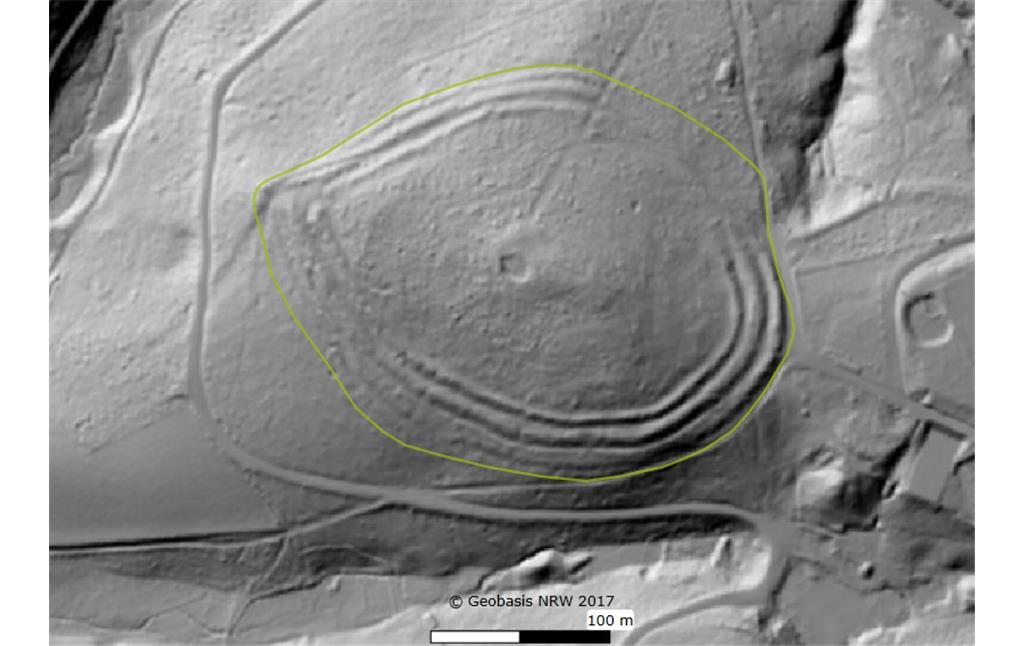

Ein großer Grabungsschnitt wurde durch die heute noch im Gelände sichtbaren Gräben und Wälle im Osten der Anlage gelegt. Dabei wurden drei tiefe Spitzgräben angetroffen, die hintereinander gestaffelt die Bergkuppe umschließen. Hinter den Gräben wurden jeweils Erdwälle beobachtet. Die äußeren Gräben wurden durch Palisaden verstärkt, innerhalb des inneren Grabens schütze eine aufwändig konstruierte Holz-Erde-Mauer die Anlage. Von den ehemals aus Holz konstruierten äußeren Wallbefestigungen wurden Pfostengruben bzw. ein Palisadengraben angetroffen, in denen die Holzpfosten eingelassen waren. Ein weiterer Grabungsschnitt im Nordosten konnte belegen, dass die Anlage in diesem Teilbereich wohl nie ganz fertiggestellt worden war.

Im Westen der Anlage wurde eine Toranlage aufgedeckt. Das Tor, das einen etwa 6 Meter breiten Durchgang sicherte, wies einen zwingerartig befestigten Innenraum auf. Die Ausgräber rekonstruierten ein durch einen Wehrgang überbrücktes Außentor, das im Inneren von einer Art Bastion und einem hölzernen Turm flankiert wird. Die Stärke der verbauten Pfosten würde eine mehrgeschossige Anlage problemlos erlauben.

Innerhalb der Anlage wurde keinerlei Innenbebauung angetroffen, archäologische Funde blieben in diesem Bereich ebenfalls aus. Die Ausgräber schlossen daraus auf eine ausschließlich „militärisch-strategische“ Funktion der Anlage, eine Nutzung als Fliehburg in Notzeiten für die umliegende Bevölkerung wurde als unwahrscheinlich erachtet. Allerdings wurden im Innenraum der Anlage nur sehr kleine Flächen aufgedeckt, möglicherweise lagen die Schnitte einfach neben den ehemals vielleicht vorhandenen Gebäuden.

Eine Nachuntersuchung im Jahr 1968 erbrachte aus einer an der Wallsohle gelegenen Brandschicht Holzkohlereste, die mit Hilfe der Radiokarbondatierung (14C-Methode) datiert werden konnten. Allerdings muss die damalige Datierung, die auf eine Erbauungszeit der Anlage vor der Ankunft der Römer hinweist, heute quellenkritisch als nicht gesichert angesehen werden.

Zentralort mit Einfluss?

Zur zeitlichen Einordnung können aber die Funde zu Rate werden. Die geborgenen Keramikscherben sind sehr einheitlich. Im Vergleich mit anderen Siedlungsplätzen aus dem Umland von Köln datieren die Funde in die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. und damit auch eindeutig vor die römische Okkupation des linksrheinischen Rheinlandes durch die Römer. Wenige Metallfunde ergänzen das Bild: Auch eine Eisenfibel sowie ein Eisenmesser finden gute Vergleiche im Fundspektrum der jüngeren vorrömischen Eisenzeit der Region.

Der Interpretation der NS-Zeit, dass die Anlage als eine „Germanische Festung aus den Römerkriegen“ (Westdeutscher Beobachter vom 14.11.1935) anzusehen sei; muss also eindeutig zurückgewiesen werden. Wir wissen, dass der Ringwall älter ist und somit ist die Erdenburg ein gutes Beispiel für eine Instrumentalisierung archäologischer Hinterlassenschaften durch das NS-Regime.

Schwierigkeiten bereitet die Einordnung der Erdenburg in das wenig bekannte eisenzeitliche Siedlungsgefüge des Bergischen Landes. Erst in jüngster Zeit konnten in der Region Wallanlagen in die späte Eisenzeit datiert werden, die offenbar in Verbindung mit Bergbau und Metallverhüttung entstanden. Aufgrund der natürlichen Vorkommen von Eisen und Kupfer im näheren Umfeld erscheint es möglich, dass auch der Bau der Erdenburg mit Bergbauaktivitäten zusammenhängt. Die genaue Funktion der Anlage kann zurzeit aber nicht erschlossen werden.

Hinweise

Die eisenzeitliche Wallanlage Erdenburg ist wertgebendes Merkmal des Kulturlandschaftsbereichs Haus Lerbach, Bereich nördlich Bensberg (Regionalplan Köln 378). Sie ist eingetragenes Bodendenkmal (Bergisch Gladbach 5; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, GL 13) und war Station der Archäologietour Bergisches Land 2017.

(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2017)