Ähnlich der Burgengruppen Dahn oder Windstein (Nordelsass/F) bilden auch die Burgstellen Wachtfels und Krötenstuhl zusammen mit der großen Wegelnburg eine Burgengruppe, die letztlich ein fast 300 Meter langes Areal bedeckt. Ihre - wie auch immer geartete - Zusammengehörigkeit ist urkundlich nicht nachweisbar, jedoch ist der geringe Abstand zur südwestlich gelegenen Wegelnburg sicherlich ein hinreichendes Indiz für diese These. Thomas Biller sieht in dicht beieinanderliegenden Burgstellen sekundär entstandene Sitze von Familienangehörigen der Burgherren. Martin Wenz betrachtet dagegen den Wachtfels (und den benachbarten Krötenstuhl) als „Vorwerk“ der Wegelnburg. (s. Wenz, S. 27)

Von Peter Paul Müller und Rüdiger Bernges in neuester Zeit entdeckte Bauspolien im Bereich eines bisher (möglicherweise) als „Steinbruch“ (vgl. Keddigkeit/Burkhardt/Übel, S. 185) angesehenen Areals zwischen Wachtfels und Krötenstuhl, vor allem aber Mauerspuren (Ringmauer?) am Südhang des Bergrückens unterstützen einerseits die These der Zusammengehörigkeit, lassen andererseits auch auf eine Gesamtanlage (Krötenstuhl und Wachtfelsen, möglicherweise sogar zusammen mit der Wegelnburg) schließen. (vgl. Müller/Bernges)

Allgemein mangelt es an Schriftquellen zur Geschichte des Wachtfelsens. Auch fanden bisher keinerlei archäologische Untersuchungen statt, so dass letztlich die Frage der Zusammengehörigkeit oder baulichen Einheit derzeit noch nicht abschließend zu klären ist. Verstreut umherliegende grobspiegelige Buckelquader sowie gelb- und grautonige Keramik sind ein Hinweis auf die Nutzung der Burgstelle im 12./13. Jahrhundert. (vgl. Keddigkeit/Burkhardt/Übel, S. 184)

Baubeschreibung

Die Burgstelle Wachtfels befindet sich etwa 200 Meter südwestlich der Wegelnburg und schließt an den Krötenstuhl an.

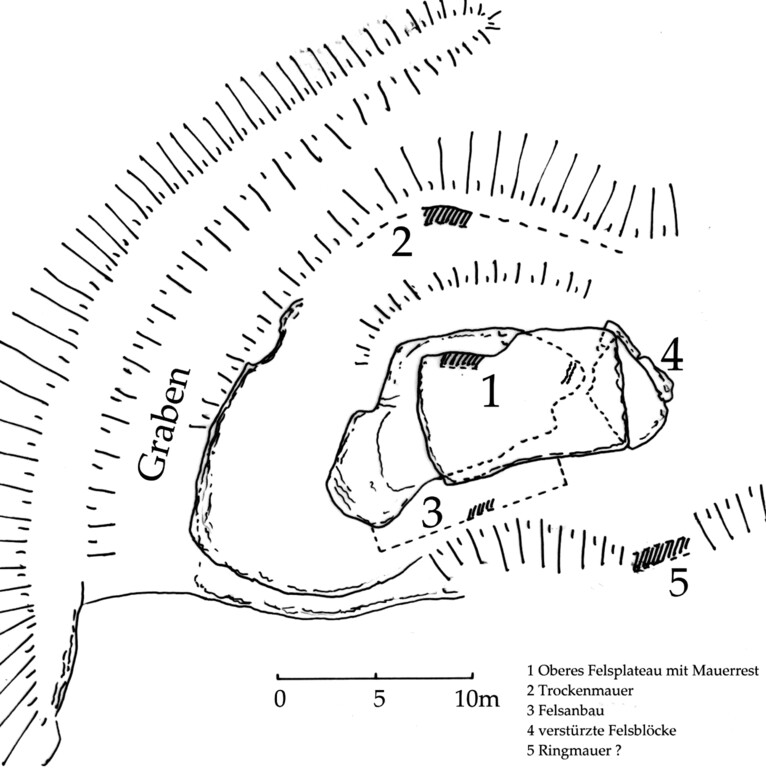

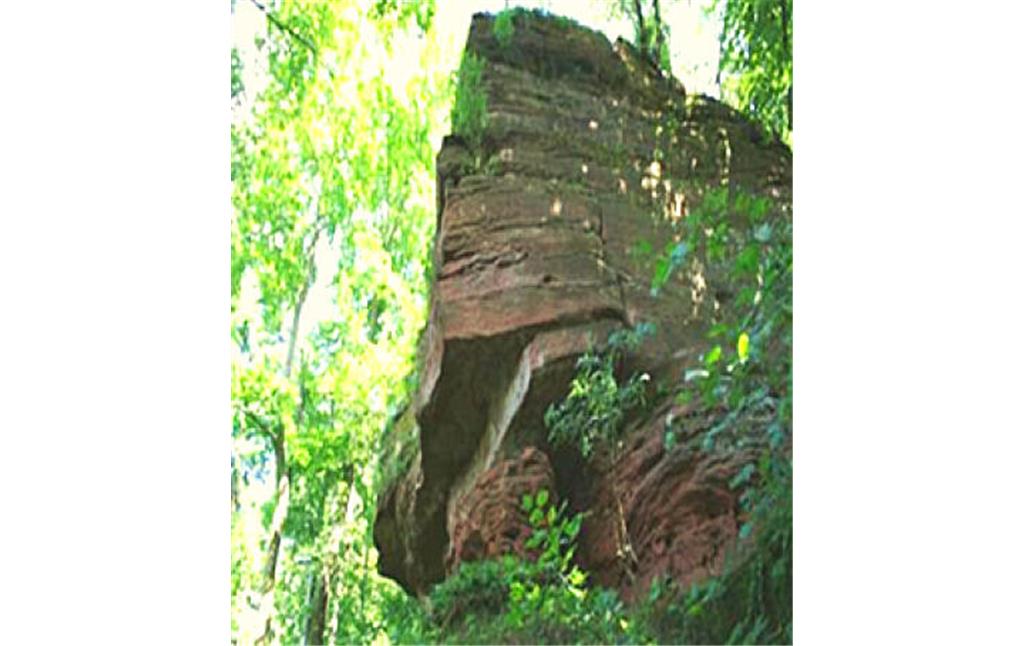

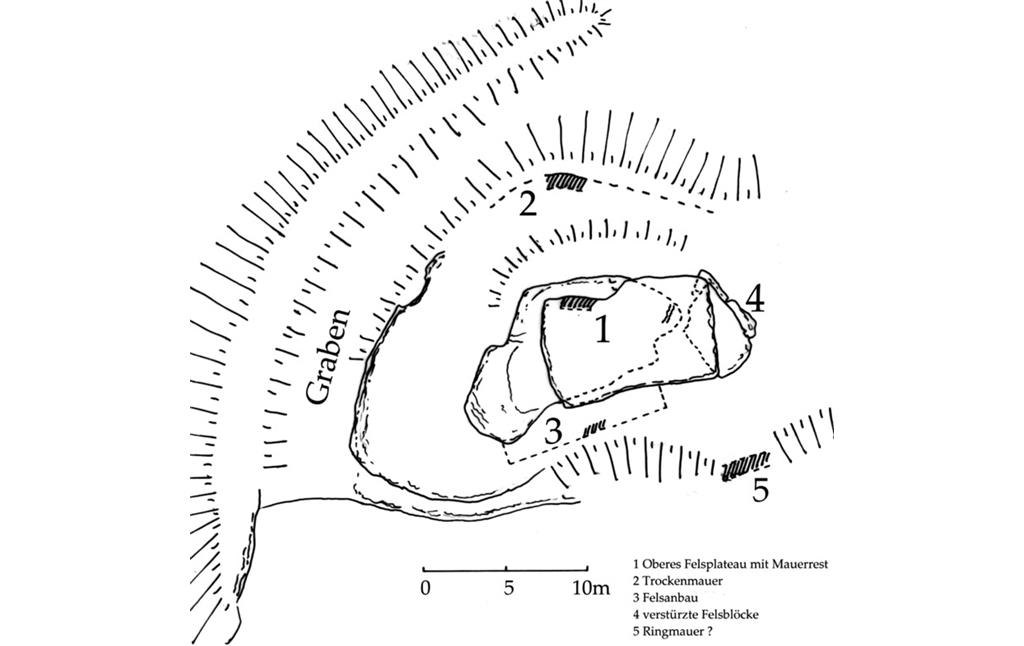

Das Plateau des ca. 15 Meter hohen Wachtfelsens ist ohne Hilfsmittel nicht mehr zu erreichen. Das Felsplateau weist auf seiner Nordseite einen karge Mauerrest - stark verwitterte Buckelquader - auf. Entsprechend der Lage ist hier ein turmartiges Gebäude anzunehmen. Balkenlöcher und Balkenauflager auf der Südseite „verweisen auf einen Anbau in Holz-Lehmtechnik“ (vgl. Keddigkeit/Burkhardt/Übel, S. 184). Auch auf der Nordseite gibt es Hinweise für einen Anbau.

Der Burgfelsen war auf der Nordseite durch eine Trockenmauer gesichert. Zusätzlich schützte auf der West- und Nordseite ein sichelförmig verlaufender Halsgraben den Zentralfels. Ein seiner Außenschale beraubtes Mauerstück auf der äußeren Südseite der Burgstelle wird von den Bearbeitern des Pfälzischen Burgenlexikons als „Rest der ehemaligen Ringmauer“ (vgl. Keddigkeit/Burkhardt/Übel, S. 185) angesehen.

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2023)

Internet

burginfo.de: Peter Paul Müller, Rüdiger Bernges, Die Wegelnburg bei Nothweiler. Neue Überlegungen und Hinweise zum Thema „Vorburg“ 2012 (abgerufen am 15.03.2024)