Die frühe Geschichte von Burg Guttenberg ist letztlich unbekannt. Die in der älteren Literatur genannten Ersterwähnungen von Ministerialen de Gudenburc 1167 und 1151 beziehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die pfälzische Burg. So bleibt - wesentlich wahrscheinlicher - das Jahr 1174 als erster, indirekter Hinweis auf das Bestehen der pfälzischen Burg Guttenberg. Damals bestätigte Ulrich von Guttenburg (1174 Vdelricus de Gudenburhc) im elsässischen Weißenburg eine Schenkungsurkunde (vgl. Übel 2002, S. 253).

Konkret wird die Burg erst zur Mitte des 13. Jahrhunderts erwähnt. 1246 wurde Burg Guttenberg (burg Gutenburg ) zusammen mit dem Trifels und anderen Reichsburgen von der Ehefrau des Reichstruchsessen Philipp I. von Falkenstein an König Konrad IV. übergeben. Der Burgbesitz der Herren von Fleckenstein in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts blieb offensichtlich nur ein kurzes Zwischenspiel, denn König Rudolf von Habsburg zog Guttenberg als ehemaliges Reichslehen 1283 wieder ein (vgl. Übel 2002, S. 253). Der König verpfändete sie noch vor 1292 an die Grafen von Leiningen. Jedoch besaßen gleichzeitig die Herren von Fleckenstein (bis 1375) und von Otterbach Burganteile.

Nach Rudolfs Tod 1292 stritten sich Vogt Heinrich von Bannacker - er hatte die Burg im damals Auftrag des Reiches verwaltet - und Graf Friedrich IV. von Leiningen um den Burgbesitz. Friedrich IV., zu der Zeit Landvogt im Speyergau, obsiegte. Daher befand sich ab 1292 Guttenberg wohl als Reichslehen in Leininger Hand. Entsprechend dem leiningischen Teilungsvertrag von 1317 fiel die Burg in das Los von Jofried I., dem Begründer der Linie Leiningen-Hardenburg (vgl. Übel 2002, S. 253).

Bereits 1330 änderten sich de jure die Besitzverhältnisse erneut. König Ludwig der Bayer verpfändete nämlich Guttenberg an seine Neffen, die Pfalzgrafen bei Rhein Rudolf II. und Ruprecht I. Da die beiden offensichtlich die Pfandsumme schuldig blieben und Leiningen weiterhin Rechte aus der Reichspfandschaft innehatte, blieben Grafen von Leiningen trotz der königlichen Verpfändung de facto im Burgbesitz.

Die Leininger nutzten Burg und Herrschaft - wie im 14. Jahrhundert üblich - als Spekulationsobjekt, das man bei Bedarf (teilweise) verpfändete oder verkaufte. So waren die Herren von Lichtenberg, von Sickingen und von Fleckenstein sowie die Raugrafen im Besitz von diversen Rechten (vgl. Übel 2002, S. 253). Mit Emich V. von Leiningen änderten sich 1379 die Besitzverhältnisse. Kaiser Karl IV. hatte den Grafen geächtet und gezwungen, seine bisherigen Burg- und Herrschaftsanteile Kurpfalz zu überlassen. Letztlich kam diese Maßnahme nur teilweise zum Tragen, da Kurfürst Ruprecht I. die geforderte Pfandsumme in Höhe von 30.000 Gulden schuldig blieb und er überdies bei den Grafen von Leiningern verschuldet war. Ruprecht I. überließ daher mit Genehmigung König Wenzels eine Burghälfte als Afterlehen den Grafen von Leiningen. Jedoch waren die Reichspfandschaft und die Öffnungsrechte von Kurpfalz und dem Reich zu beachten bzw. blieben erhalten (vgl. Übel 2002, S. 254).

An dem Kondominat von Kurpfalz und Leiningen änderte sich trotz diverser Verpfändungen, Verkäufen und Rückkäufen bis 1410 nichts. Doch im letztgenannten Jahr fiel der kurpfälzische Burganteil an das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Eigentlich änderte sich im Innenverhältnis der Burg nichts. Angehörige der Herrschaftshäuser bewohnten generell die Anlage nicht. Genannt werden 1413 lediglich ein Amtmann, ein Keller, zwei Torwächter und eine Viehmagd. Trotz eines zwischen Emich VII. von Leiningen und Pfalzgraf Stephan von Pfalz Simmern-Zweibrücken 1413 geschlossenen Burgfriedensvertrags kam es rasch zu Streitereien zwischen den beiden Besitzern. Erst 1426/27 konnte die einvernehmlich geregelt werden.

1463 hatte Graf Schaffried von Leiningen seinen Burganteil (sine teile der Slosse Guttemburg) Ludwig von Lichtenberg überlassen. Letzterer schloss Anfang Juni des letztgenannten Jahres einen Burgfrieden (Landesarchiv Speyer, C 19, Nr. 83) mit Herzog Ludwig I. von Pfalz-Veldenz . Damit schieden die Grafen von Leiningen unfreiwillig als Mitbesitzer aus. Dieser war vor allem der Tatsache geschuldet, dass Schaffried in einer Fehde mit den Lichtenbergern der Unterlegene war. Die neuen Anteilseigner verkauften noch im gleichen Monat , trotz leiningischer Proteste, ihren Guttenburger Anteil an Kurpfalz und Pfalz-Zweibrücken. Dem Verkauf folgte umgehend ein neuer Burgfrieden (Hauptstaatsarchiv München, Pfalz-Zweibrücken Urkunde 640 I), den Pfalzgraf Friedrich II und Herzog Ludwig II schlossen. An dieser Tatsache änderte auch eine juristische Anfechtung der Grafen von Leiningen, die das Reichskammergericht angerufen hatten, nichts. Die Anlage blieb faktisch in Händen der Kurpfalz und Pfalz-Zweibrücken.

Im Bayerischen Erbfolgekrieg - Zweibrücken stand auf Seiten der kurpfälzischen Gegner - besetzten 1504 - 1507 die Herzöge von Zweibrücken Burg und Herrschaft. Die Zweibrücker Alleinherrschaft endete jedoch bereits drei Jahre später mit der Wiederherstellung des , bisherigen Kondominats Kurpfalz / Pfalz-Zweibrücken (vgl. Übel 2002, S. 256).

Die Doppelherrschaft überlebte auch die Zerstörung der Burg im Bauernkrieg. 1525 hatte der lothringische Bauernhaufe die Burg besetzt und anschließend eingeäschert . Sie wurde nicht wieder instandgesetzt. Den Herrschaftssitz und das Hochgericht verlegte man nach Dörrenbach. 1559 kamen Herrschaft und Burgruine bis zur Franzosenzeit in den Alleinbesitz von Pfalz-Zweibrücken.

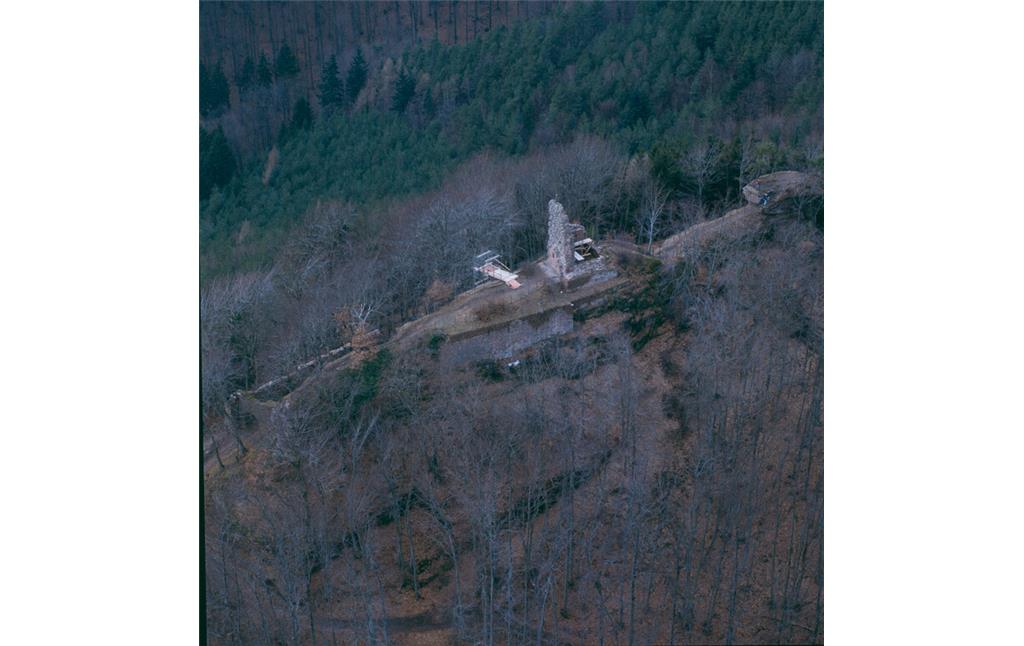

Lediglich in den Jahren 1874 und 1899 erfolgten nennenswerte Aufräumungs- und Sicherungsmaßnahmen (vgl. Übel 2002, S. 256 f.). (Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Burg als Teil des von Frankreich annektierten Mundatwalds unter französischer Verwaltung. Nach Rückgabe des Gebiets 1985 fanden im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz von 1989 bis 1995 Sanierungsmaßnahmen statt.

Baubeschreibung

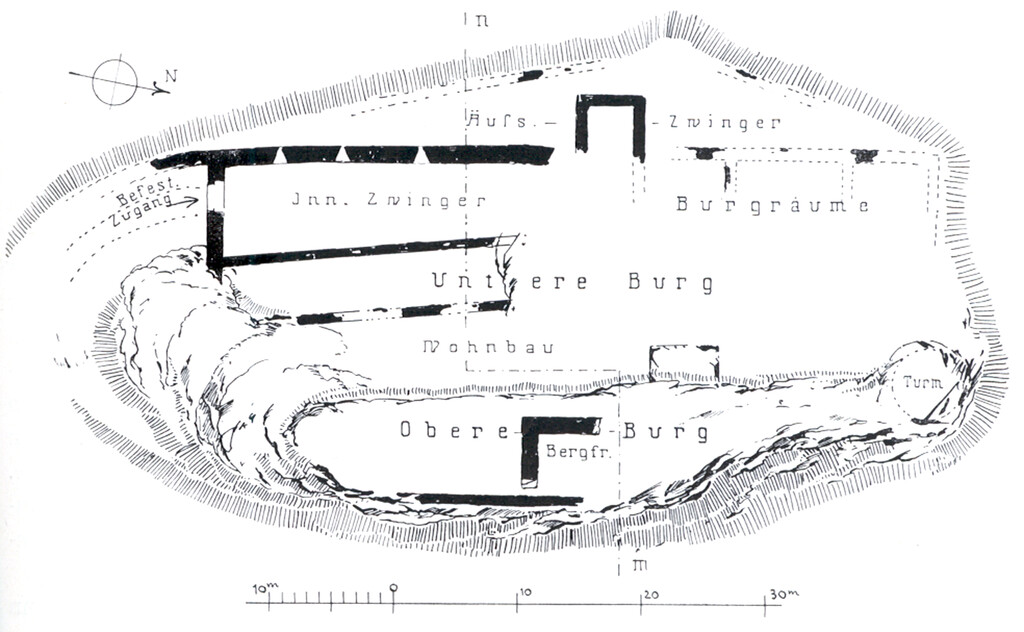

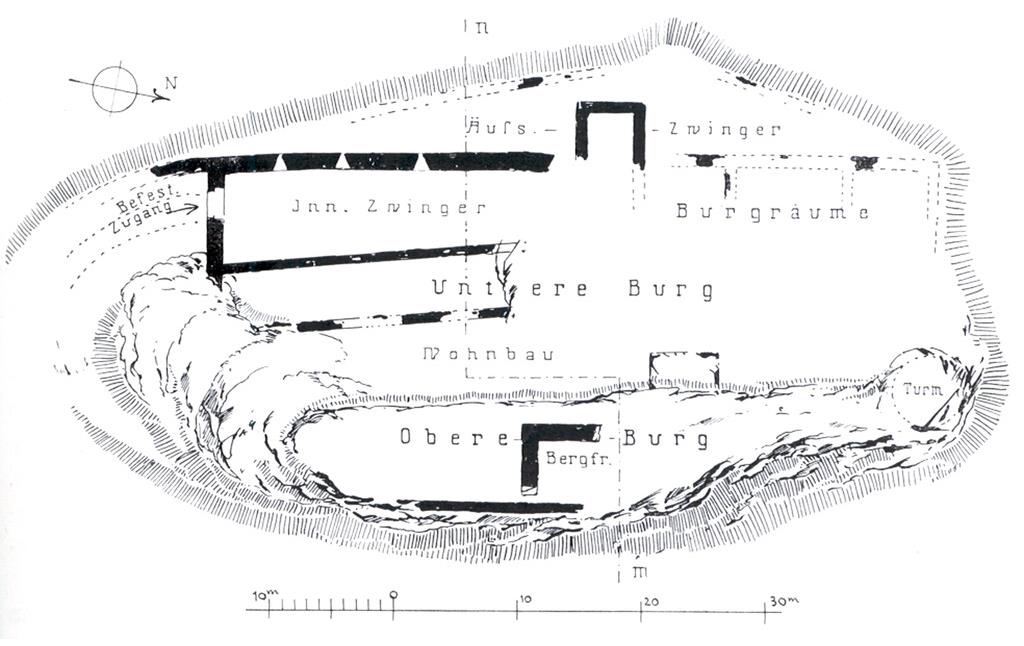

Die frei zugängliche Burg Guttenburg liegt auf dem 503 Meter hohen Schlossberg westlich von Oberotterbach. Ein ca. 20 Meter hoher Zentralfelsen ist Standort der Oberburg, Am westlichen Felsfuß erstreckt sich die Unterburg.

Unterburg

Ein fast vollständig abgegangenes erstes, äußeres Tor unter der Südspitze des Burgfelsens ermöglichte den Zugang zur Burg. Auch von der zweiten Toranlage sind lediglich am Burgfels einige Abschrotungen und Pfostenlöcher sichtbar, die auf einen Torturm hindeuten (vgl. Übel 2002, S. 258). Dieser Standort ist gleichzeitig der Beginn der nur noch als Aufhügelung erkennbaren äußeren Ringmauer am Berghang. Mauer und dahinterliegend ein schmaler vorgelagerter Zwinger erstreckten sich bis zum anderen Ende der Unterburg im Norden. Im Gegensatz zu den beiden äußeren Toren ist das innere, dritte Portal erhalten. Das ursprünglich spitzbogige, bei Renovierungsarbeiten im 19. Jahrhunderts rundbogig ergänzte Tor weist gekehlte, gotische Gewände auf Burgfels einige Abschrotungen und Pfostenlöcher sichtbar, die auf einen Torturm hindeuten (vgl. Übel 2002, S. 258). Vom inneren Burgtor erstreckt sich parallel zum Oberburgfelsen eine Ringmauer, die durch einen - rudimentär erhaltenen - rechteckigen Flankierungsturm verstärkt wurde.

Zwei gut sichtbare Reihen von zahlreichen Balkenlöchern in der hier geglätteten Wand des Oberburgfelsens vermitteln einen guten Eindruck von den Dimensionen eines mindestens dreistöckigen Gebäudes. Das mit einem Pultdach gedeckte Steingebäude besaß offensichtlich einen ebenerdigen Keller (vgl. Übel 2002, S. 258).

Ein zweiter, etwas höher gelegener Innenhof schloss sich im Norden an. Er war durch eine Pforte und eine Rampe mit dem etwas tiefer liegenden südlichen Hof verbunden (vgl. Übel 2002, S. 259). Ein 1935 veröffentlichter Grundriss deutet im Bereich des nördlichen Hofes „Burgräume“ an. Dieser Hinweis wird von den unübersehbaren Schuttmassen in diesem Areal gestützt. Der Standort einer urkundlich nachgewiesenen Zisterne in der Unterburg ist letztlich unbekannt.

Oberburg

Eine neuzeitlich veränderte Treppe führt zur Oberburg, die das Plateau des ca. 50 Meter langen Sandsteinfelsens einnahm. In der Mitte des sehr schmalen Felsens ragt der Stumpf eines Bergfrieds auf, der weitgehend seiner Buckelquaderverblendung beraubt ist. Nur die unteren beiden Buckelquaderreihen an der Bergfriedsüdseite sind original. Am Fuß der Turmnordseite wird eine Zisterne vermutet.

Das Felsenriff wies ursprünglich drei Türme auf. Von einem Rundturm im Norden und einem polygonalen(?) im Süden ist aufgehendes Mauerwerk nicht vorhanden. Lediglich Fundamentabschrotungen deuten den Standort dieser beiden Türme an (vgl. Übel 2002, S. 259).

Der Standort der in einem Teilungsvertrag 1427 ansonsten genannten Baulichkeiten der Oberburg ist - ob der begrenzten Fläche - nur zwischen den Türmen denkbar.

Kulturdenkmal

Zur Burgruine Guttenberg gibt es einen Eintrag im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Kreises Südliche Weinstraße (Stand Dezember 2023). Der Eintrag lautet:

„Burgruine Guttenberg westlich des Ortes (Denkmalzone)

Felsenburg, als Reichsburg Mitte 12. Jh. erwähnt, nach dem Bauernkrieg 1525 Verfall; Oberburg mit Resten

des buckelquaderverkleideten Bergfrieds des 13. Jh., Unterburg mit Ringmauerresten und Tor“

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2024)