Nachrichten zur Erbauungszeit, letztlich zur gesamten Frühgeschichte der Wasserburg in Gronau, sind nicht überliefert. Allgemein wird angenommen, dass die ersten Burgbesitzer, vielleicht auch deren Erbauer, die Herren von Frankenstein waren, da diese bereits 1262 Beziehungen zum Ort Alsheim hatten. Erstmals wird das „hus Grunowe“ (= die Burg) 1341 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 67/799, Bl. 49) urkundlich erwähnt. Damals verkaufte Heinrich Knebel von Katzenelnbogen die Wehranlage an Pfalzgraf Rudolf II., „der sie dem Verkäufer jedoch offensichtlich umgehend als Lehen zurückgab“ (Keddigkeit 2002, S. 224). Mit Erlaubnis von Pfalzgraf Ruprecht I. erwarben 1362 der Stahlberger Burggraf Werner Knebel und sein Bruder Wilhelm die Anlage. Damit war Gronau zur Ganerbenburg geworden. Dem mit der Burg belehnten Werner folgte als (Teil-)Besitzer Tham Knebel d. A, der seinen Anteil an der Wasserburg 1382 mit pfalzgräflicher Erlaubnis an Tham Knebel d. J. überließ.

Auch in der Folgezeit änderte sich an den Rechtsverhältnissen wenig. Oberlehnsherr von Gronau blieb die Pfalzgrafschaft, die „die Anlage nacheinander an verschiedene Adelsgeschlechter als Mannlehen“ (Keddigkeit 2002, S. 224) weitergab. Auffällig ist, dass es sich im Regelfall um Angehörige der weitverzweigten Sippe der Tham Knebel handelte. So war 1398 der Schultheiß zu Oppenheim, der Ritter Tham Knebel Burgbesitzer, dem 1432 sein Schwiegersohn Heinrich von Handschuhsheim folgte. „1453 übergab Pfalzgraf Friedrich die Feste an Dieter von Handschuhsheim und seine beiden Vettern Heinrich und Thame als gemeinschaftliches Mannlehen“ (Keddigkeit 2002, S. 225). Zahlreiche Belehnungen Angehöriger dieses Familienverbandes folgten zwischen 1477 und 1600.

Bemerkenswert ist, dass im Bauernkrieg 1525 entstandene Schäden rasch beseitigt wurden, „so dass die Anlage weiterhin als Wohn- und Wirtschaftsstandort genutzt werden konnte“ (Keddigkeit 2002, S. 225).

1601 kam es zu nachhaltigen Änderungen in den Besitzverhältnissen, denn das Geschlecht der Herren von Handschuhsheim war im Jahre 1600 erloschen und schied als Anteilseigner aus.

Pfalzgraf Friedrich überließ damals Burg und Herrschaft Friedrich Wambold von Umbstadt. Dieses Rechtsverhältnis währte jedoch nur kurze Zeit, denn „Mutter und Vormünder des minderjährigen Adeligen verkauften Burg Gronau an Johann Dietrich Knebel von Katzenelnbogen, der 1607 vom Pfalzgraf in aller Form belehnt wurde“ (Keddigkeit 2002, S. 226). Angehörige dieser Niederadelssippe blieben bis 1663 im Lehnsbesitz von Bug Gronau. Als neue Lehnsnehmer folgten 1664 bis 1728 die Grafen von Wolzogen.

Diese hatten offensichtlich ein eher marodes Anwesen übernommen, denn die Anlage hatte wohl im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) Schaden erlitten. 1681 wird die Burg konkret als baufällig beschrieben. Möglicherweise folgten weitere Schäden im Pfälzischen Erbfolgekrieg, denn 1706 wird in einem Bestandsbrief ausgeführt, die veraltete Burg sei in den vorangegangenen Kriegen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden (vgl. Zech 1978, S. 65).

Es folgte bis 1749 als Lehnsnehmer der pfälzische Jägermeister und Oberamtmann zu Oppenheim Carl von Venningen. Er hinterließ nur eine Tochter, Helena Elisabetha, die mit Friedrich von und zu der Thann verheiratet war. Folgerichtig kam es im letztgenannten Jahr zur Belehnung der Freiherren von der Tann.

Franz Albert von Oberndorff, Großballi des Malteserordens im Herzogtum Neuburg, seit 1778 Statthalter des Kurfürsten Karl Theodors in der Kurpfalz, erwarb 1780 Burg Gronau mit Dorf Alsheim. Er ließ am offensichtlich weiterhin beschädigten Schloss 1784 größere Baumaßnahmen durchführen.

Dies blieb letztlich eine Episode, denn bereits Mitte November 1795 brannten österreichische Truppen während der Revolutionskriege Burg Gronau nieder. Die Ruine wurde zwischen 1798 und 1830 fast vollständig abgebrochen und das Burgareal landwirtschaftlicher Nutzung zugeführt.

Baubeschreibung

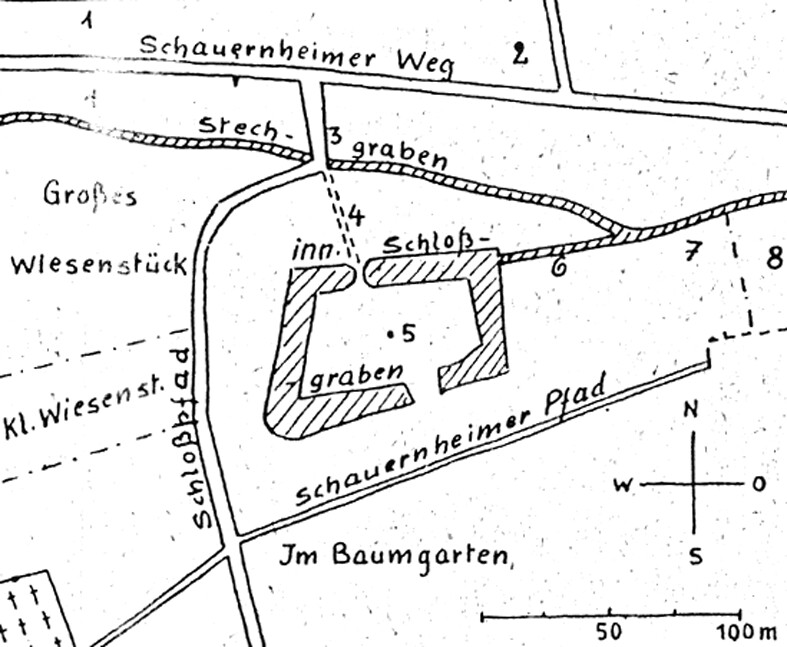

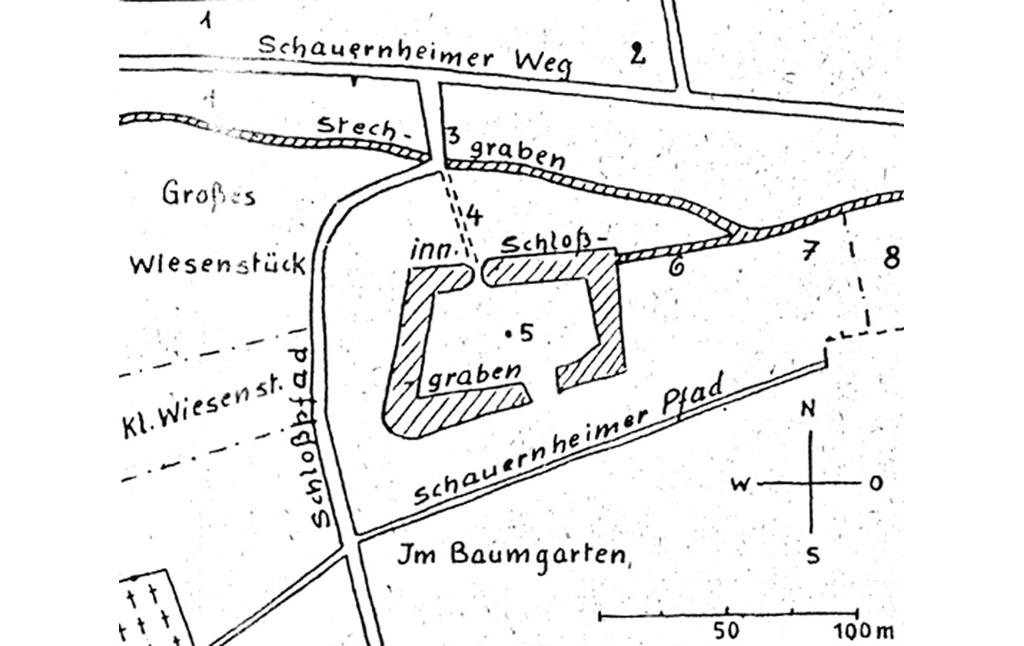

Die Wasserburg bei Alsheim ist fast vollständig abgegangen. Ungeachtet dessen sind wir dank einer überlieferten Belehnungsurkunde von 1607 gut über deren damaliges Aussehen unterrichtet. So wird Burg/Schloss Gronau folgendermaßen beschrieben: „Die Burg Grunaw, so mit einem Zwinger und zweien ausgeworfenen Gräben umfangen, welche Gräben mit Böllen (= Pappeln) und Weiden besetzt, dazwischen und daran folgende Zugehörungen gelegen, nämlich eine Behausung samt Stallung und Scheuren, so außerhalb beider Gräben gesetzt ist. Hält der ganz Bezirk oder Platz, darauf diese Gebäu stehen, also durch den Landmesser gemessen und überschlagen, sechsthalb Morgen und zwanzig Ruthen“ (zitiert nach: Keddigkeit 2002, S. 227). 1718 werden darüber hinaus in einem Lehensbrief für Christoph von Wollzogen ein bereits bestehendes Kelterhaus sowie eine neu erbaute Scheuer erwähnt (vgl. : Keddigkeit 2002, S. 227). Selbst Fundamentreste des ehemals fast 26 Meter langen Wohnbaus, der Wirtschaftsgebäude und der Fortifikationen sind vollkommen abgegangen. Ebenfalls verschwunden sind die Ende des 19. Jahrhunderts noch nachgewiesene Schlossbrücke und der Burgbrunnen.

Dieses Areal (ca. 50 x 70 Meter) weist heute keinerlei Bebauung auf und wird landwirtschaftlich genutzt. Selbst die Fundamente „des ehemals fast 26 Meter langen Wohnbaus, der Wirtschaftsgebäude und der Fortifikationen“ (Keddigkeit 2002, S. 227 f.) wurden offensichtlich vor 1818 entfernt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Schlossbrücke abgebrochen und der Burgbrunnen verfüllt. Ebenfalls verschwunden sind der 1818 eingeebnete äußere Schlossgraben sowie ein das Schloss vom Wirtschaftshof (= Vorburg) separierender Wassergraben.

Im Gelände ist lediglich der „ehemals acht Meter breite, innere Ringgraben, der teilweise bereits 1796, vor allem aber im 19. Jahrhundert verfüllt wurde“ (Keddigkeit 2002, S. 227) zu erkennen. Darüber hinaus stießen Archäologen im Rahmen einer Suchgrabung 1995 im östlichen Schlossreal auf das Fundament eines Rundturmes mit kargen Resten einer Wendeltreppe.

Letztlich erinnert lediglich ein 1858 zentral im ehemaligen Burgareal aufgestellter Gedenkstein an die abgegangene Burg Gronau.

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2024)