1349 wird erstmals eine bereits bestehende Burg (huse und gesesze Affolteloche) im Zusammenhang mit ihrem Untergang erwähnt. Sie wurde damals mit Einverständnis König Karls IV. (* 1316; † 1378) von Soldaten der Reichsstadt Speyer nach heftigem Kampf erobert. Als Grund für die Belagerung und die anschließende Zerstörung der Burg diente der „Vorwurf der Wegelagerei“ (Keddigkeit 42021, S. 62), ausgeübt von den Rittern Albrecht und Heinrich von Erligheim (Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg), die damals im Besitz von Burg Affalterloch waren. Dieses vorwiegend rechtsrheinisch begüterte Ministerialengeschlecht war verwandt mit den Herren von Kirrweiler.

Zur künftigen Vermeidung ähnlicher Vorfälle gestand damals der Stadt Speyer ein königlicher Richterspruch zu, im Umkreis von drei Meilen keine Burgen dulden zu müssen. (Vgl. Keddigkeit 42021, S. 63). Gestützt auf dieses Urteil entsandten Rat und Bürgerschaft der Reichsstadt ein militärisches Aufgebot nicht nur nach Affalterloch, sondern auch zur nahegelegenen, ebenfalls in der Dreimeilenzone Speyers gelegenen Niederungsburg in Neuhofen und ließen diese zerstören. Ein Wiederaufbau unterblieb in beiden Fällen.

Baubeschreibung

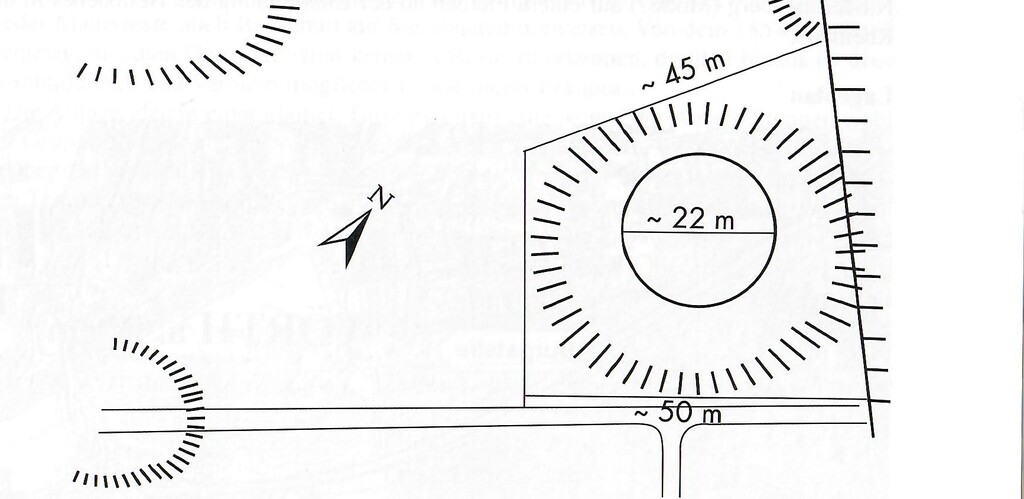

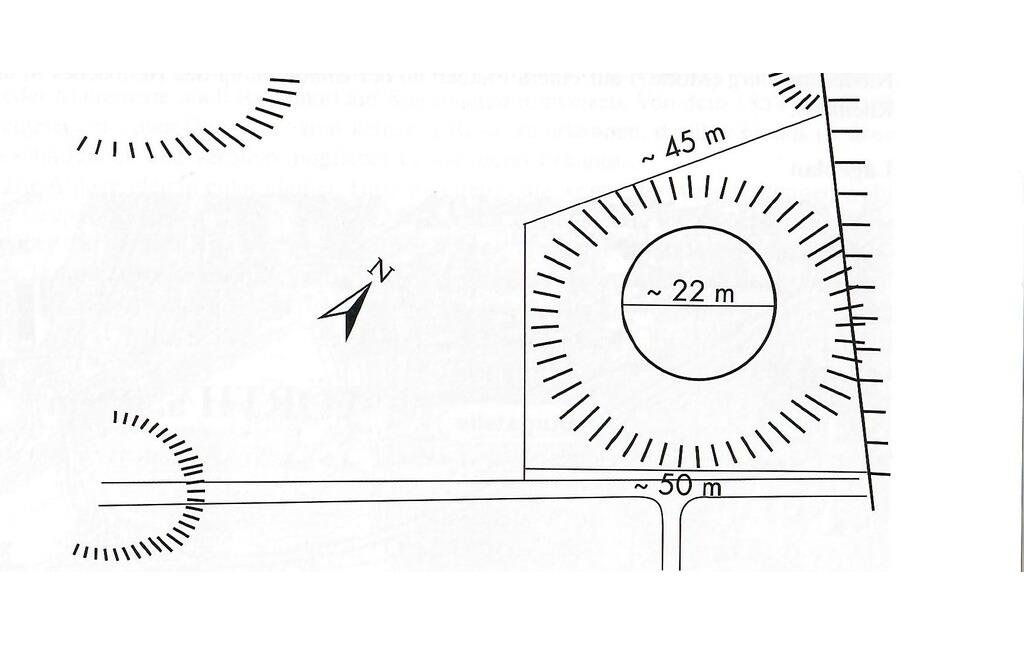

Form und Gestalt der Niederungsburg sind letztlich vollkommen unbekannt. Selbst die (derzeitige) Geländeformation der frei zugänglichen Burgstelle lässt kaum Deutungsmöglichkeiten zu. Lediglich „ein Hügel und die Einsenkung des ehemaligen Burggrabens“ (Keddigkeit 42021, S. 62) markieren den Ort. Der Durchmesser der Aufhügelung, die mit dem Standort eines Wohnturmes gleichgesetzt wird, beträgt ca. 22 Meter (Vgl. Bernhard, 1986, Nr. 308, S. 182).

Ursprünglich grenzte ein quadratisch verlaufender Burggraben - dessen ursprüngliche Breite wohl mehr als fünf Meter betrug - das Burgareal ein. Er ist vorwiegend mit Trümmerschutt der zerstörten Burg verfüllt bzw. an den Rändern stark eingepflügt. Die nördlich der eigentlichen Burgstelle befindlichen beiden kleinen Aufhügelungen deutet Karlwerner Kaiser als Standort einer zu vermutenden Vorburg (Vgl. Keddigkeit 42021, S. 62, Abb. 4).

„Die Kleinräumigkeit der Gesamtanlage, vor allem der zentrale Burghügel und der geringe Abstand (ca. zehn Meter) des umlaufenden Grabens lassen“, so Jürgen Keddigkeit (Keddigkeit 42021, S. 62), „mit der gebotenen Vorsicht auf eine frühe Turmhügelburg (Motte) schließen“.

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2023)