Geschichte

Der ursprüngliche Name der an einer Engstelle des Isenachtales erbauten Burg ist unbekannt. Die heutige Bezeichnung, erstmals auf Karten des 19. Jahrhunderts nachgewiesen, übernahmen die bayrischen Kartografen wohl aus dem Volksmund. Ein Zusammenhang mit der nahen Benediktinerinnenabtei Seebach ist denkbar, aber urkundlich nicht nachzuweisen (vgl. Wenz 2005, S. 828). Ebenso wie der Name sind die Gründer und das Gründungsdatum unbekannt. Letztlich basieren die Aussagen vom 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nicht auf urkundlichen Belegen, sondern ausschließlich auf Beobachtungen am Baubestand.

Christian Mehlis behauptete 1917, die Burg sei zwischen 1000 und 1200 entstanden und folgerte, einer ursprünglichen Holzburg sei eine Steinburg mit Turm, Palas und Ringmauer gefolgt (vgl. Mehlis 1917, S. 2). Günther Stein vermutete 1969 in Nonnenfels keine Burg, sondern sah in der Anlage ein von den Leiningern im 13. Jahrhundert angelegtes Vorwerk der Hardenburg (vgl. Stein 1969, S. 346, Nr. 372). Auch Martin Wenz sah 2005 (vgl. Wenz 2005, S. 828) keinen eigenständigen Adelssitz im Nonnenfels und mutmaßte, die Steinbearbeitungstechnik an den erhaltenen Mauerresten und in einer Felskammer deutete auf einen Burgausbau im 15. oder 16. Jahrhundert hin. Steinraub und natürliche Felsstürze erschweren eine genaue Datierung der Überreste ungemein. Ohne gezielte Grabungen sind konkrete Aussagen zur Entstehungszeit ebenso unmöglich wie zur Zerstörung. Vermutet wird eine Zerstörung oder Auflassung von Burg Nonnenstein in den Kriegen des 17. Jahrhunderts (vgl. Wenz 2005, S. 828).

Baubeschreibung

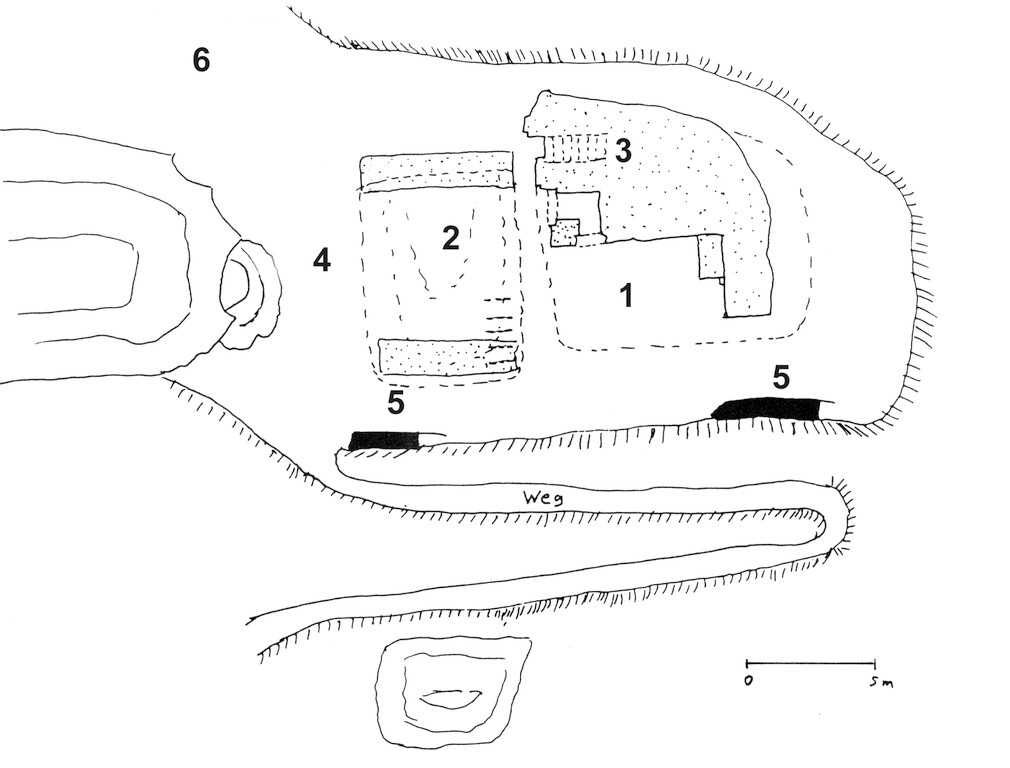

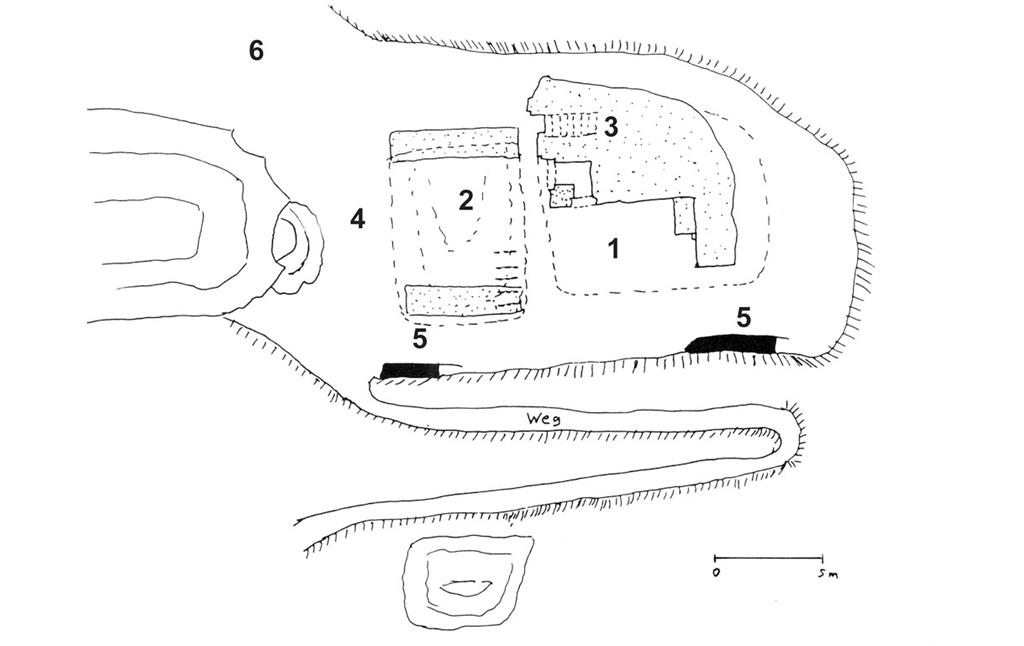

Der Standort der kleinen Burg Nonnenfels ist mit einer nordwestlich-südöstlich orientierten Felsbarre oberhalb des Isenachtals (B37) identisch (vgl. Wenz 2005, S. 828). Die Hauptangriffsseite im Westen schützte ein ursprünglich natürlicher Felseinschnitt, der künstlich erweitert als Halsgraben diente. Hinter dem Graben erstreckt sich die zweigeteilte Burgstelle. Eine hochaufragende Felsbarre trug die Oberburg. Die Unterburg zog sich um den Fuß des Oberburgfelsens. Im Bering der unteren Anlage befand sich im Westen der ursprüngliche Burgzugang (vgl. Wenz 2005, S. 829).

Unterburg

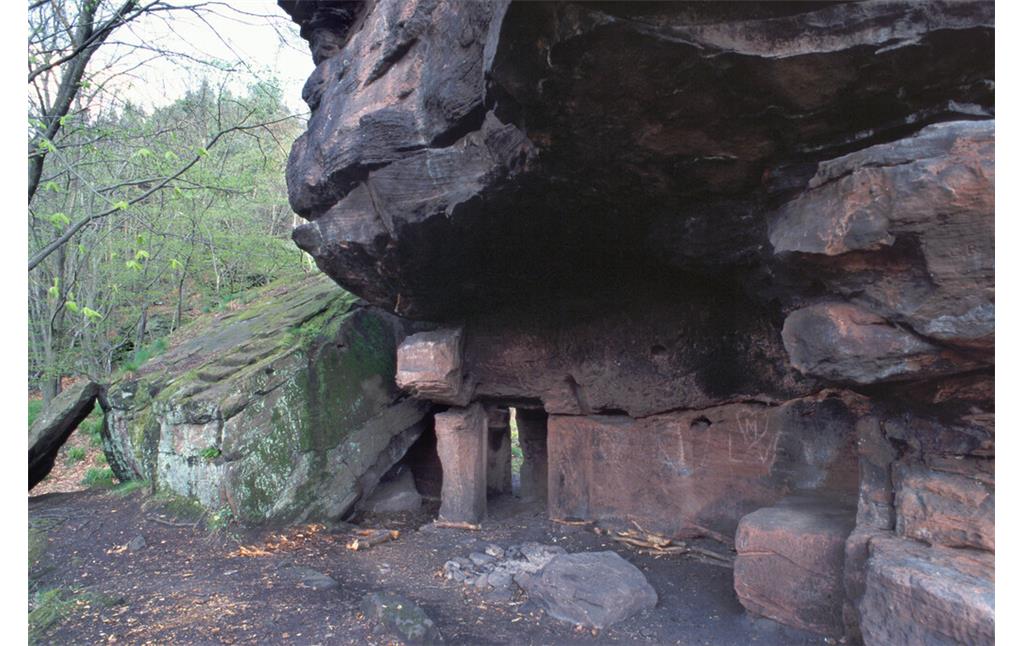

Am Fuß der Ostwand des Oberburgfelsens beherrscht eine nach Süden geöffnete, fast rechtwinklige Felskammer das Bild. In ihrer nordöstlichen Ecke befindet sich vor der Außenwand ein ca. 50 Zentimeter hoher Felsabsatz unbekannter Funktion. Ein heute teilweise verstürzter Felsgang ermöglichte den Zutritt zur Kammer. Von diesem Zugang gelangt man durch eine hochrechteckige Öffnung im Fels in einen kleinen Raum. Martin Wenz sieht mit guten Gründen in der Felskammer den „rückwärtigen Raum eines vor die Felswand gesetzten Gebäudes, das oberirdisch völlig verschwunden ist“ (Wenz 2005, S. 830). Eine zweite Felskammer im Nordwesten ist durch Einsturz nur noch rudimentär vorhanden. Erhalten ist jedoch - trotz des Einbruchs - die nun schräg verstürzte Deckenplatte. Der bereits erwähnte Bering der Unterburg ist heute weitgehend verschwunden, lediglich im Verlauf der Südmauer ist an zwei kürzeren Stellen aufgehendes Mauerwerk - unregelmäßige Glattquader - sichtbar (vgl. Wenz 2005, S. 830).

Oberburg

Den Zugang zur flächenmäßig kleinen Oberburg gewährleistet eine Felsentreppe an der Nordwestseite (vgl. Wenz 2005, S. 831). Versturz, Verwitterung und Schutt verbieten Aussagen zur Bebauung der Oberburg. Die Bauten dürften den gesamten zur Verfügung stehenden Raum eingenommen haben. Martin Wenz hält ob der geringen Fläche „vielleicht teilweise um über die Felskante vorkragende Fachwerkbauten“ (Wenz 2005, S. 831) für möglich.

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2023)