Gebäude und Lage

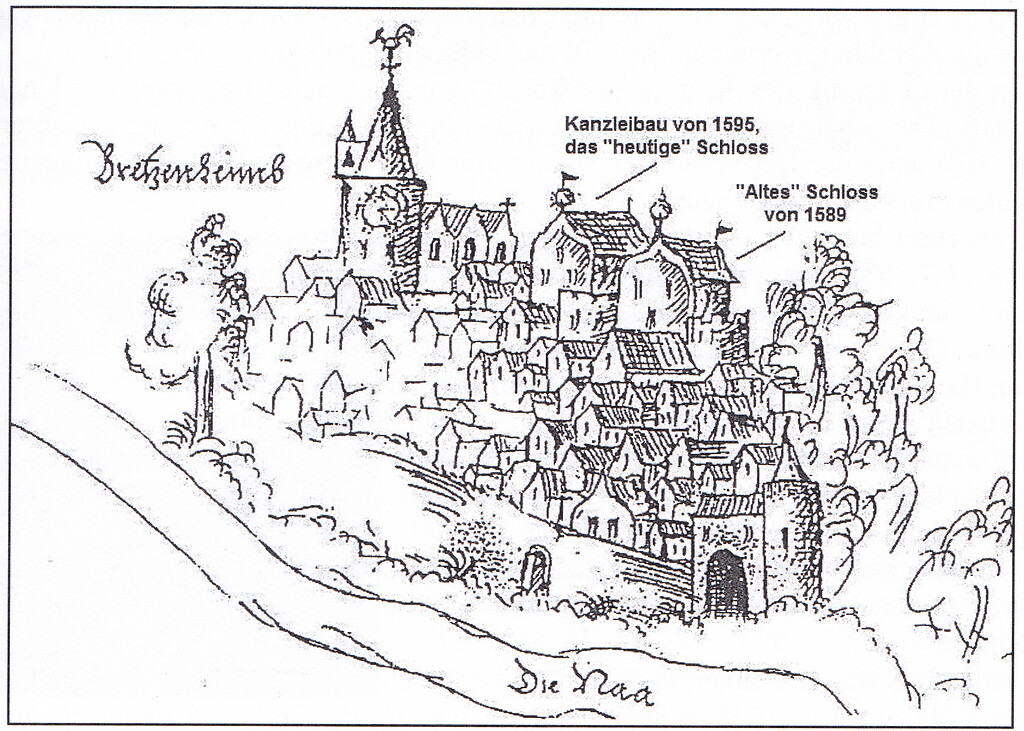

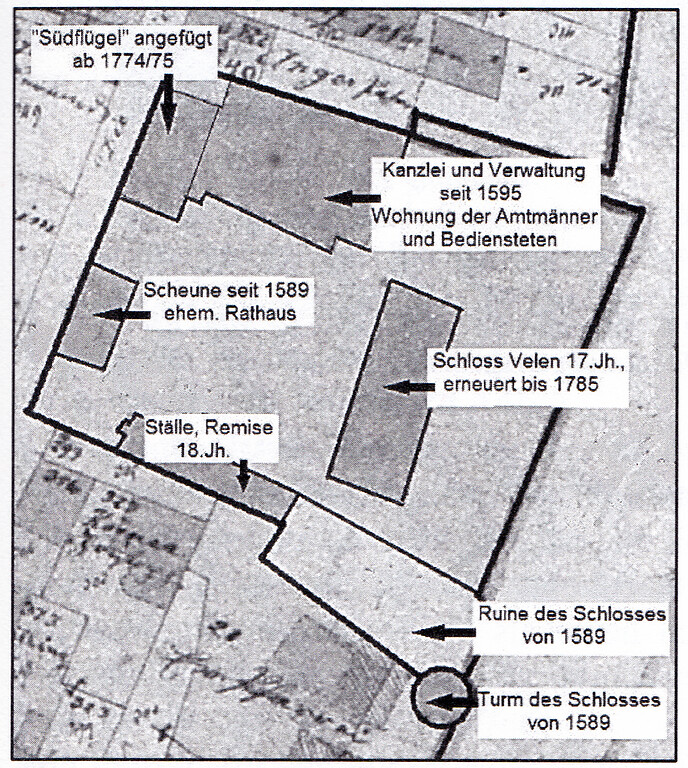

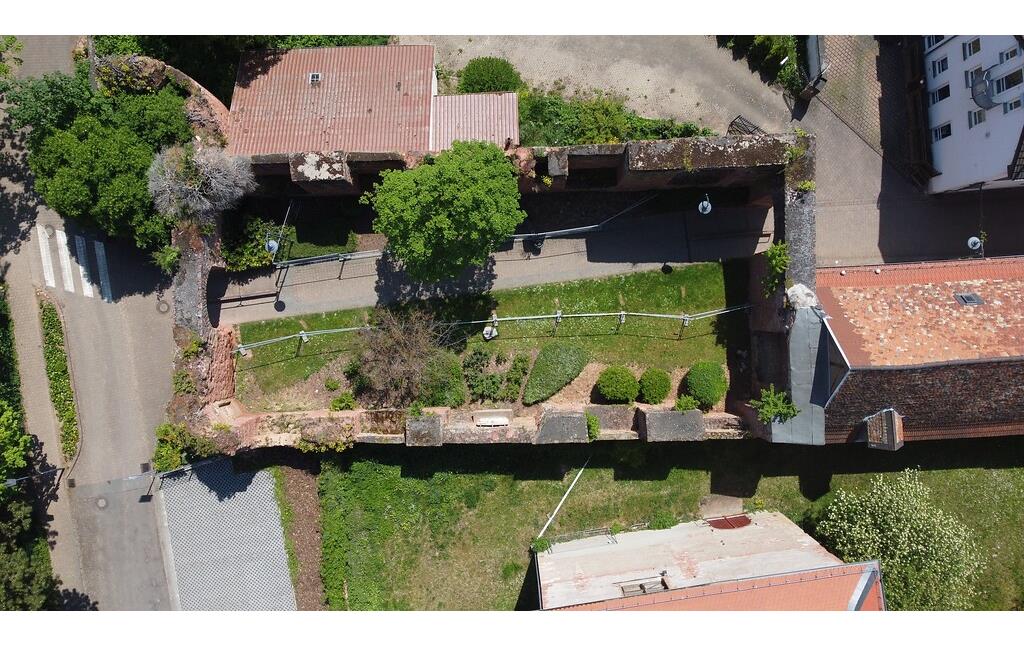

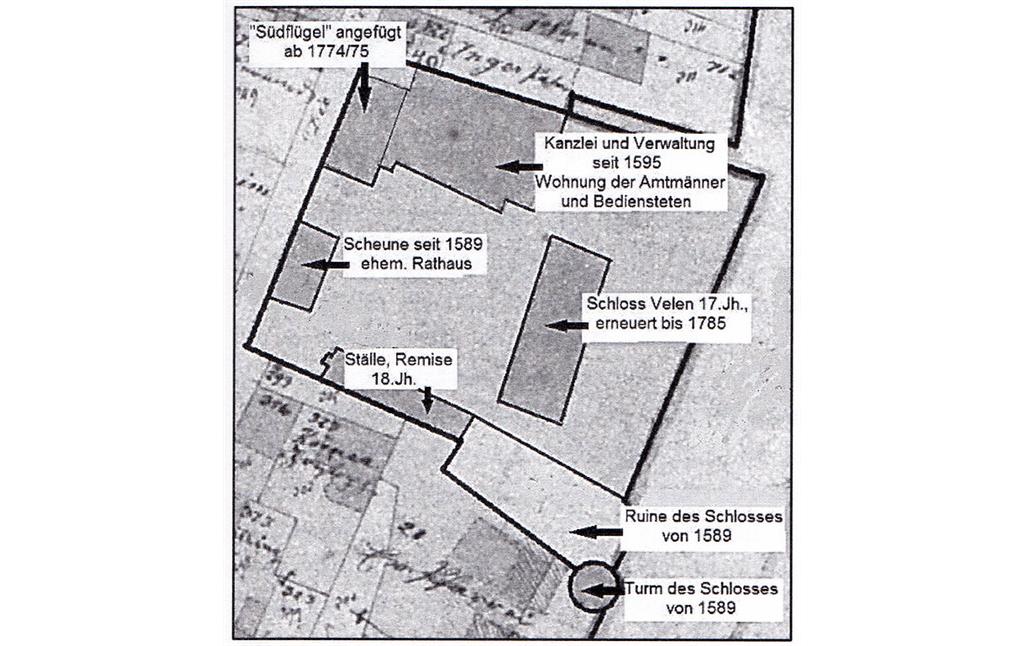

Das Gebäude besaß eine rechteckige Grundfläche von 30 m x 15 m. Es hatte im Erdgeschoss fünf große Fensterachsen. In der nordwestlichen Längswand kann man noch heute die zugemauerten Eingangsbögen mit einem Portalbogen, gerahmt mit optisch gebogenen Diamantquadern aus hellem Sandstein, erkennen. Auch die Hausecken der Südwestwand sind mit hellen Diamantquadern verziert. Das Schloss besaß zwei Türme auf der Nordostseite, von denen einer noch gut erkennbar erhalten ist. Der Standort des Schlosses in der nordöstlichen Ecke des Schlossareals gibt Anlass zu der Überlegung, was den Bauherren dazu bewogen haben mag, den palastartigen und repräsentativen Bau ohne unmittelbaren Zugang zu einer Ortsstraße zu errichten. Ein Grund könnte sein, dass er mit dieser Standortwahl bewusst die Abgrenzung zu den eher ärmlichen Hütten und Höfen der Ortsbewohner wegen der Brandgefahr gewählt hat. Die Spuren des Großbrandes von 1559 sind zu dieser Zeit noch gegenwärtig. Wichtig war dem Bauherrn gewiss auch der direkte Zugang zu dem ca. 3 ha großen Lustgarten, der sich in nordöstlicher Richtung an das Schlossareal anschloss. Es gibt keine zuverlässige Darstellung, wie dieses „Alte“ Schloss einmal ausgesehen hat. Jedoch lassen die noch weitgehend im Originalzustand erhaltenen 1,5 m mächtigen Mauern des Erdgeschosses und der an der nordöstlichen Schmalseite vorhandenen Turmrelikte dessen Größe und Beschaffenheit erahnen. Lediglich eine zeichnerische Darstellung aus dem Jahre 1608, die im Zusammenhang mit gerichtlichen Auseinandersetzungen angefertigt wurde, lässt ein mehrstöckiges Schloss und die mehrstöckige Kanzlei erkennen. Die mitten im Ort gelegene Ruine dient als Fußgängerverbindung zwischen dem alten Ortskern und dem neuen Ortsteil im Nordosten mit Grundschule und Kindergarten. Durch die Ruine führt heute der Stephanskapellenweg.

Geschichte

In den Rentbüchern der Grafschaft Falkenstein wurde 1537 erstmals ein Gutshof in der Großen Straße erwähnt. Da er der Grafenfamilie gehörte, wurde er Falkensteiner Hof genannt. Die Daun-Falkensteiner hatten bislang nie eine Wohnstatt in Bretzenheim. Als Emich von Daun, Graf zu Falkenstein, im Jahre 1589 volljährig wurde und ihm von seinem Bruder die Herrschaft Bretzenheim überlassen wurde, entschloss er sich ein Schloss als Residenz in Bretzenheim zu errichten. Er löste die Beschaffung des notwendigen Baulandes mitten im Dorf auf seine Weise und griff rücksichtslos in die Eigentumsrechte Bretzenheimer Bürger, der Gemeinde und der Kirche ein. Sieben Wohnhäuser und das Bretzenheimer Rathaus mussten dem Schlossbau weichen, dazu eine Anzahl angrenzender Feldparzellen für einen drei Hektar großen Lustgarten.

In der „Chronik des Kreises Kreuznach“ wird unter der Überschrift „Der 30jährige Krieg“ berichtet, dass bereits in den ersten Kriegsjahren, ab 1620 unter der Herrschaft der Spanier, das Bretzenheimer Schloss zerstört worden sei (Forster et al. 1966). Dass die Ruine in den ca. 375 Jahren nach der Zerstörung nicht abgetragen wurde und beispielsweise als Baustoffquelle für das „Neue Schloss“ des Alexander Graf von Velen (1599-1605) verwendet wurde, liegt wohl daran, dass sich unter dem Schloss ein gut ausgebauter Gewölbekeller befand, den man erhalten wollte. Der Umstand, dass der größte Teil der großzügig bemessenen Fensteröffnungen zugemauert und mit kleinen Luken versehen worden waren, deutet auf eine Nutzung wahrscheinlich als Kelterhaus hin. Hierzu wurde vermutlich eine einfache Abdachung angebracht, die aber keinen dauerhaften Bestand gehabt haben kann. Bis zur Errichtung des neuen Velenschen Schlosses, war der Keller unter der Ruine der einzige innerhalb des Schlossareals, der zur Lagerung von Wein und Lebensmitteln geeignet war. Die Kellernutzung und das Kelterhaus werden in einem Bericht vom kurfürstlichen Bauinspektor Faxlunger an die Bretzenheimische Verwaltung von Reichsgraf Carl August (1769-1823, regierte ab 1789) in Mannheim im Oktober 1775 bestätigt. Im Jahr 1789 wurde Carl August von Bretzenheim in den Stand eines Reichsfürsten erhoben. Er erwarb spätestens ab 1790 das Stockumsche Anwesen (heute Hofgut Puricelli/von Plettenberg) und die Liegenschaften des ehemaligen Disibodenberger Klostergutes in Bretzenheim. Diese begann er als „Neues hochfürstliches Schloss an der Nahe“ zu seiner Residenz ausbauen. Somit verlor der bisherige Schlosskomplex in der Ortsmitte seine Bedeutung und wurde nur noch als Wirtschaftshof und Kanzlei der fürstlichen Verwaltung genutzt. Ende des 19. Jh. gab es den Plan, das Ruinengemäuer zu nutzen und dort die evangelische Kirche unterzubringen. Doch der Plan wurde nicht umgesetzt. Erst über fünf Jahrzehnte später bekamen die evangelischen Mitbürger eine eigene Kirche. Ins Blickfeld der Öffentlichkeit geriet die Ruine erst wieder im Jahre 1969, als die Gemeinde Bretzenheim sie von ihrem seinerzeitigen Eigentümer erwarb. Zur Anbindung des nordöstlichen Ortsteils mit Grundschule und Kindergarten an die Kanalisation mussten die schmalen Außenwände der Ruine durchbrochen werden. Damit war eine Fußgängerverbindung hergestellt und der Stephanskapellenweg durchgängig. In der Ruine erinnert derzeit ein weißes Stuckrelief des Fürstenwappens, das sonst nur noch in der Kirche zu finden ist, an Reichsfürst Carl August von Bretzenheim.

(Projektteam der Modellkommune Bretzenheim, 2022)