Lage und Gebäude

Innenraum

Weitere Gebäude

Unter den Grafen von Daun-Falkenstein

Unter den Grafen von Velen

Unter Reichsfürst Karl August

20. Jahrhundert

Kulturdenkmal

Lage und Gebäude

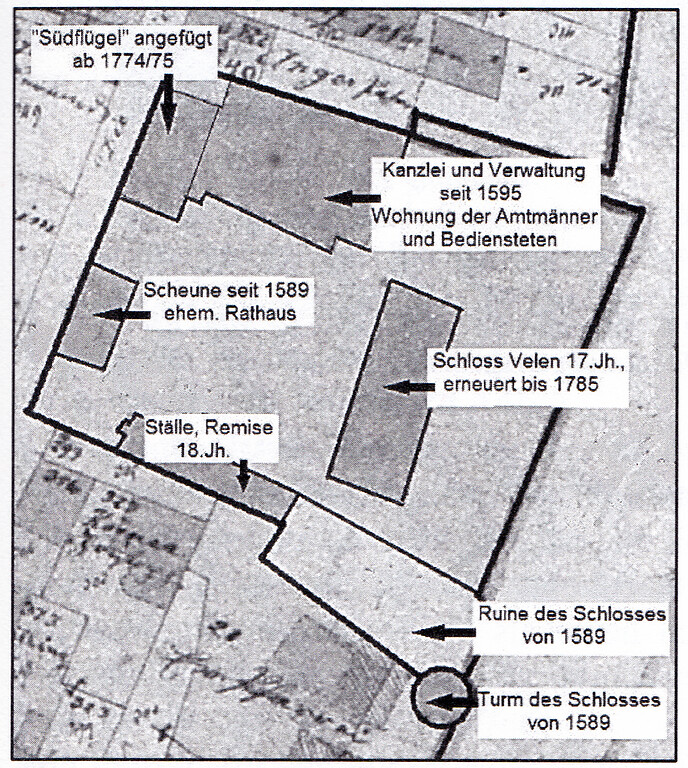

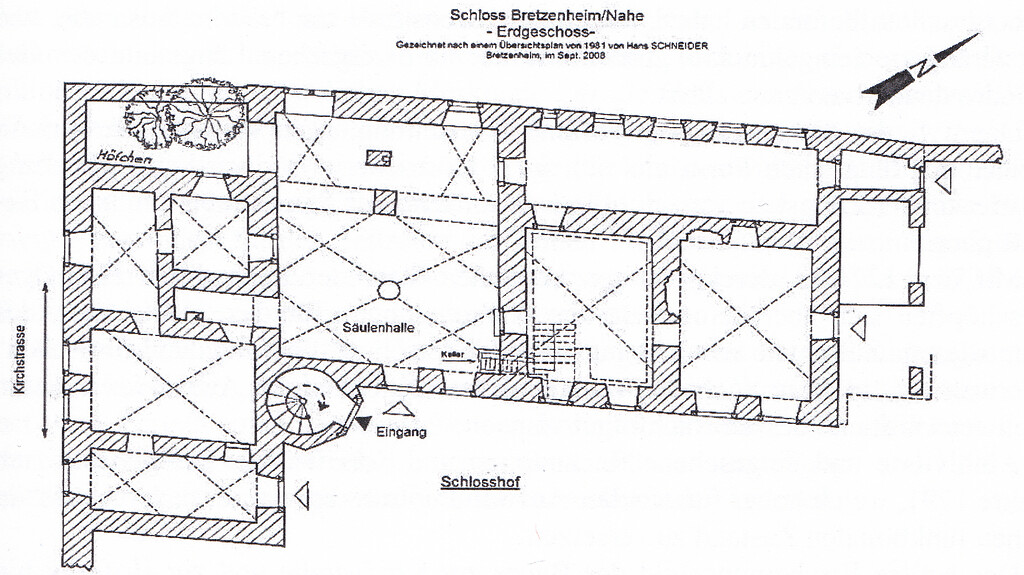

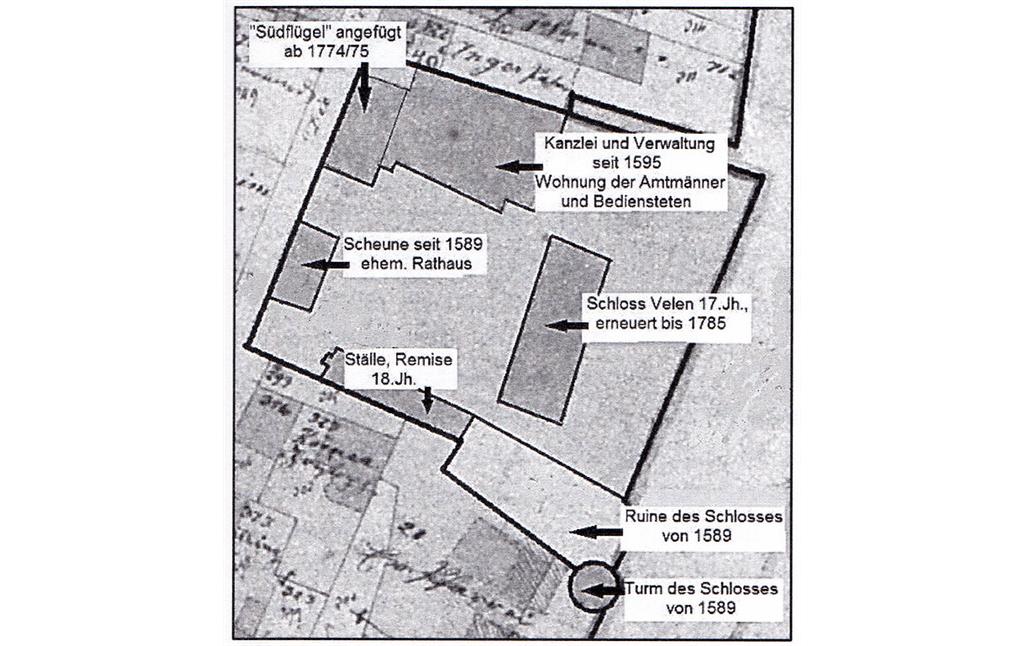

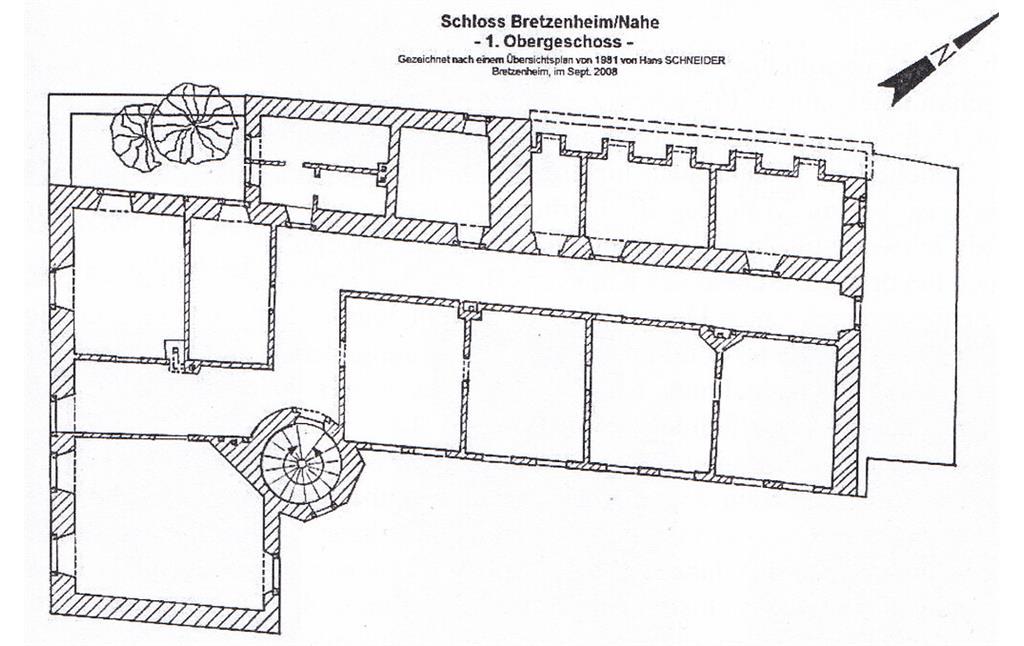

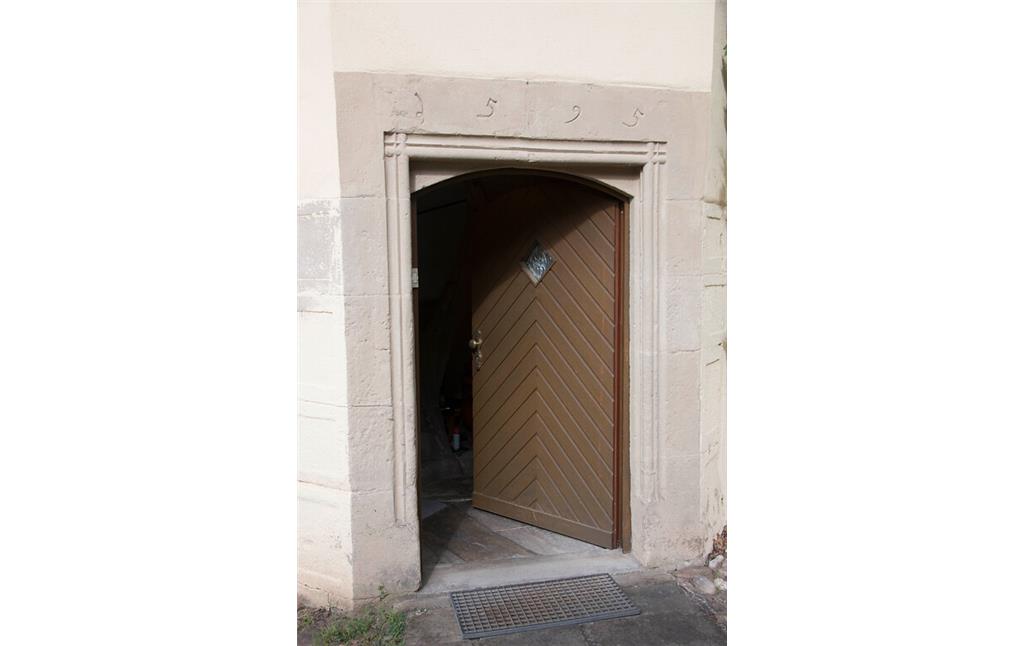

Die Anfänge des von einer hohen Mauer umgebenen Schlossgeländes am Plaggen gehen auf Emich von Daun, Graf zu Falkenstein, ab dem Jahre 1589 zurück. Neben dem heute „Alten Schloss“ (Ruine) mit seinen Umfassungsmauern im Stephanskapellenweg hatte er zwischen der Kirchstraße und der heutigen Gartenstraße die gräflichen Gebäude angelegt. Diese bestehen aus Wohnhaus bzw. Kanzlei, Stall und Scheune. Den Längsbau der Kanzlei setzte er in die westlichste Ecke des Schlossareals, mit einem Altan an der Kirchstraße. Graf Carl August hatte mit Beginn seiner Regentschaft zum Ende des 18. Jahrhunderts umfangreiche Baumaßnahmen angestoßen, um die maroden Gebäude des Schlossbezirks in einen funktionalen Zustand zu versetzen. Dabei hat die Kanzlei anstelle des maroden Altans einen um 90 Grad abgewinkelten Anbau erhalten. In dem Winkel zwischen Längs- und Anbau befindet sich der stilprägende Treppenturm mit einer Spindeltreppe zum Ober- und Dachgeschoss. Über dem Eingang zum Treppenturm ist die Jahreszahl 1595 eingeschlagen. Der hofseitige Eingang ins Erdgeschoss befindet sich direkt neben dem Treppenturm. Die Fensterachsen des Gebäudelängsteils sind in den beiden Geschossen weder gleich noch symmetrisch. Das große Walmdach weist lediglich ein paar Luken auf und wurde im Rahmen einer Denkmalschutzmaßnahme mit roten Schindeln, das Zwiebeldach des Treppenturms mit Schiefer gedeckt. So stellt sich dem Betrachter das bewohnte Gebäude noch heute dar. Für die Bretzenheimer ist dies das Schloss.

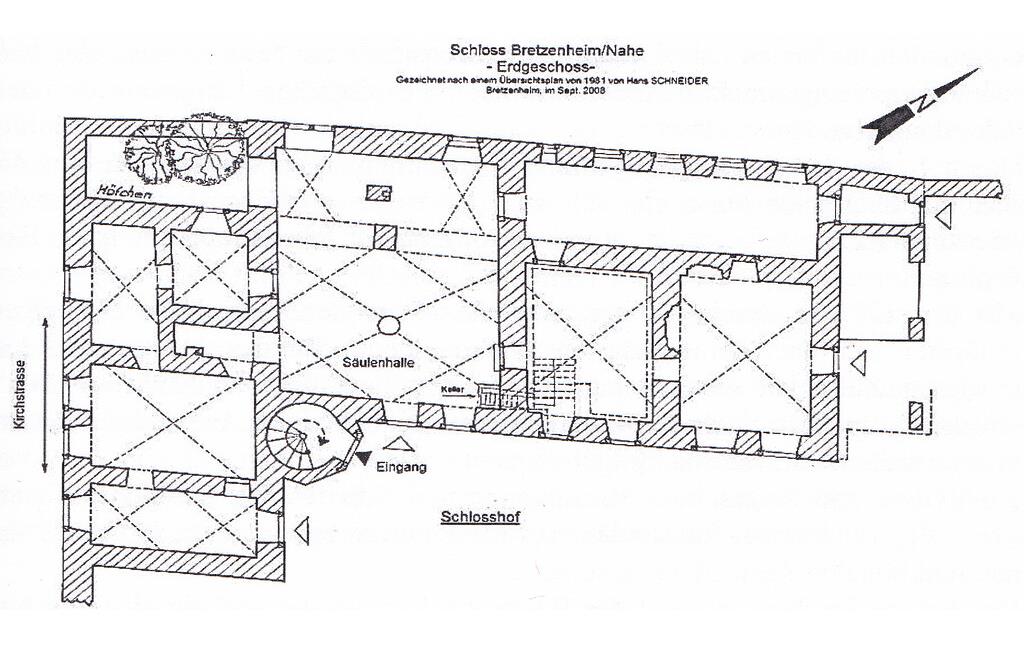

Innenraum

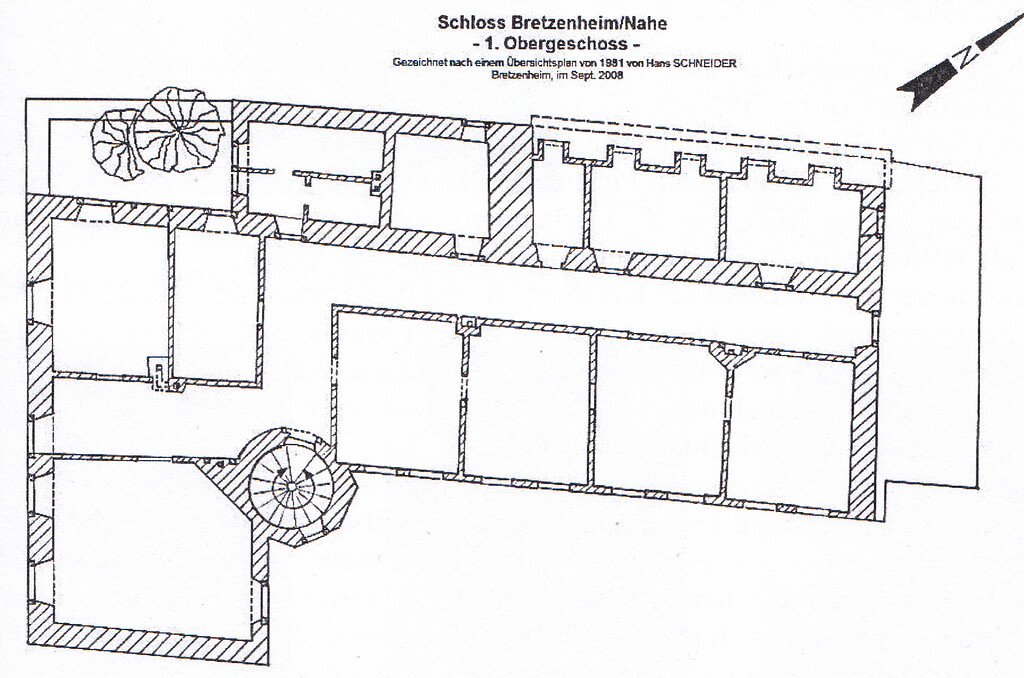

Im Inneren rückt ein Raum im Erdgeschoss in den Mittelpunkt, die Säulenhalle. Sie liegt direkt hinter der hofseitigen Eingangstür. Die ursprüngliche Zweckbestimmung ist jedoch nicht überliefert. Als bauliche Merkmale hatte das Denkmalamt festgehalten: „(…) große Halle mit Kreuzgradgewölben über gedrungenen Rundpfeilern, sowie Tonnengewölbe im hinteren Drittel der Halle mit Resten von Rankenmalerei (…)“. (Schneider 2015) Die ungleich weiten und damit hohen Tonnengewölbe sind durch Gurtbögen auf einem Pfeiler in Hallenmitte abgestützt. Ein quadratisches Kranzgesims auf dem Rundpfeiler nimmt die beiden mächtigen Gurtbögen auf. Der Rundpfeiler und das Kranzgesims wurden zu einem späteren Zeitpunkt mit verzierten Sandsteinquadern verkleidet. Leicht störend wirkt in der Säulenhalle der schräg in den Raum ragende Abgang zu einem kleinen Hauskeller. Die Säulenhalle kann heute für Feierlichkeiten gebucht werden.

Weitere Gebäude

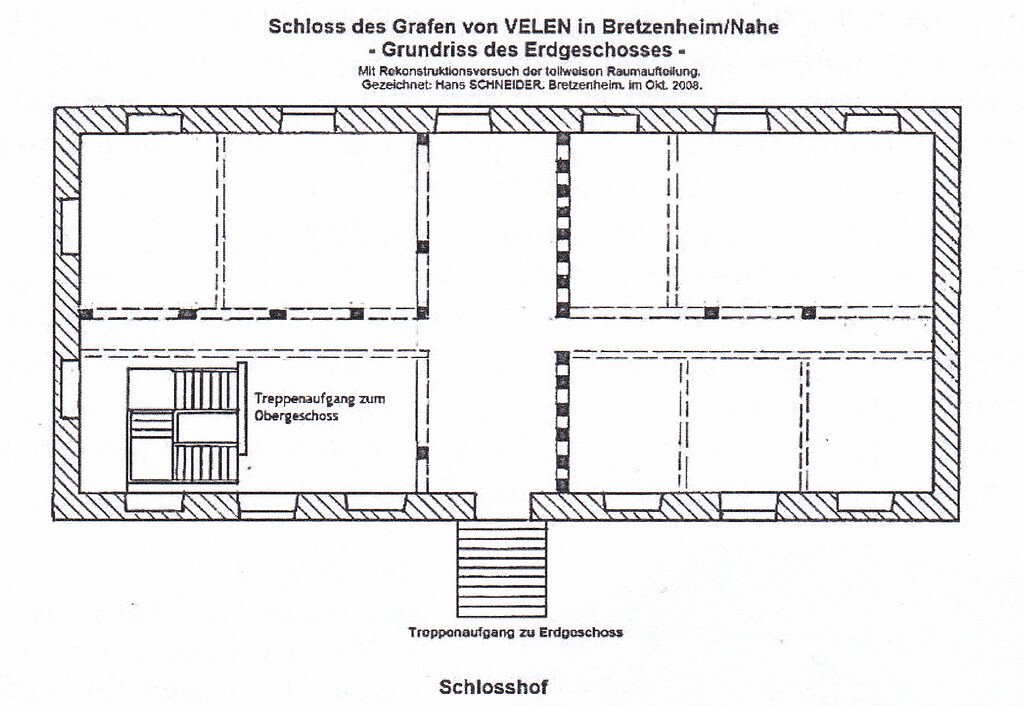

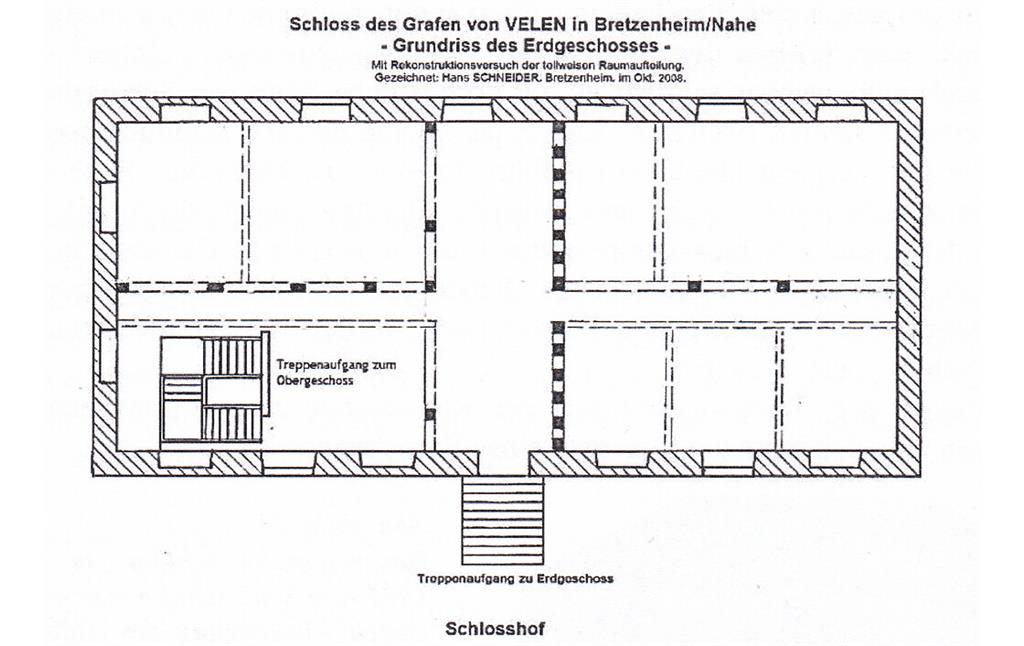

Der Vollständigkeit halber müssen jedoch auch die anderen Gebäude auf dem Areal erwähnt werden. Da ist als erstes ein echtes Schloss zu nennen. Ferdinand Gottfried Graf von Velen (1626-1685) hatte Mitte des 17. Jahrhunderts für seine Großfamilie ein mächtiges, zweistöckiges Schloss auf die nordöstliche Seite des Schlosshofes gebaut. Es trägt bereits Stilelemente des Barock.

Der Zugang zum Erdgeschoss erfolgt über eine mittig platzierte Freitreppe auf Hofseite. Der 28 m x 13 m große, zweigeschossige Bau mit seinem mächtigen, schindelgedeckten Walmdach ist nüchtern und schmucklos. Dies hat zu Zeiten der französischen Revolution dazu geführt, den Bau als Scheune zu nutzen. Hierzu wurden 17 der 29 Fenster zugemauert, was dem einstigen Schloss noch mehr von seinem schlichten Charakter nahm. Die Nutzung als Scheune erforderte große Lagerflächen, was die heute fehlenden Innenwände erklärt. Holztreppen im Innern stellen die Verbindung zwischen den Geschossen her. Besondere Aufmerksamkeit gebührt allerdings dem 360 m² großen und etwa 4 m tiefen Gewölbekeller, der als Lager von Wein für alle Velenschen Herrensitze diente. Zwei Längsgewölbe werden auf drei Mittelpfeilern abgestützt. Zugang zum Keller erlangt man über eine breite, 14-stufige Treppe auf der östlichen Schmalseite des Gebäudes. Als weiteres Gebäude auf der südöstlichen Grundstücksgrenze findet sich das über 30 m lange Stall- und Schuppengebäude für Pferde, Rindvieh und Schweine. In der Mitte des langgezogenen Gebäudes mit Satteldach und drei Giebelgauben lag die Tenne.

Unter den Grafen von Daun-Falkenstein

Seit dem 7. Jahrhundert gehört Bretzenheim als „Freie Reichsherrschaft“ dem Kurfürsten und Bischof von Köln. Dieser belehnte verschiedene Grafenfamilien mit dieser Herrschaft. Im 16. Jahrhundert ging die Herrschaft an die Grafen von Daun-Falkenstein über. Emich von Daun, Graf zu Falkenstein, erhielt mit seiner Volljährigkeit von seinem Bruder die Herrschaft Bretzenheim als Geschenk. Er war der erste Herrscher, der Bretzenheim auch als Wohnsitz nutzen wollte. Aus diesem Grund errichtete er von 1589 bis 1595 das erste Schloss in Bretzenheim. Den Platz hierfür nahm er sich. Er enteignete kurzerhand sieben Besitzer von Wohnhäusern am Plaggen. Damit nicht genug. Er nahm sich ebenso das Rathaus am Plaggen, welches gerade wieder nach dem verheerenden Brand von 1559 neu aufgebaut worden war. Hinter dem Schlossareal ließ der Graf zu Falkenstein einen drei Hektar großen Lustgarten anlegen, wozu er weitere angrenzende Liegenschaften aus Privatbesitz und Kircheneigentum an sich zog. Dieser Garten, nach 1804 als Ackerland und Weinberge genutzt, hatte bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts Bestand und war durch eine hohe Sandsteinmauer eingefriedet. Danach wurde der Lustgarten als Bauland für eine neue Grundschule, Kindergarten und Wohnhäuser erschlossen. Ab 1618 hinterließ der Dreißigjährige Krieg seine Spuren. Wechselnde Machtverhältnisse zwischen Spaniern, Schweden und Franzosen brachten Bretzenheim große Verwüstungen. Das Schloss von 1595 war zerstört. Die Anzahl der Bewohner sank von einstmals 110 auf 18 Familien.

Unter den Grafen von Velen

Dass die Grafen von Velen in der Zeit von 1643 bis 1733 in vier Generationen Bretzenheim in Besitz hatten, verdankten sie der verwandtschaftlichen Verbindung zu dem Geschlecht der Grafen zu Falkenstein. Diese hatten zuvor über Jahrhunderte die Herrschaft über Bretzenheim ausgeübt. Alexander II. Graf von Velen (1599-1605) erfuhr durch den Erwerb der Herrschaft über Bretzenheim einen erheblichen Prestigezuwachs. Er und seine Nachfahren führten nun den Titel „Reichsgraf von Bretzenheim“ und wurden in das Niederrheinisch-Westfälische Grafenkollegium aufgenommen. Er nahm fortan die Bretzel aus dem Gerichtssiegel in sein Wappen und in das Ortswappen auf. Um die durch den 30-jährigen Krieg sehr stark dezimierte Einwohnerzahl Bretzenheims wachsen zu lassen, förderte Alexander II. die Zuwanderung von Neubürgern durch großzügige Zuweisungen von herrenlosem Land und Hausplätzen. Im Jahre 1651 zählte die Einwohnerschaft schon wieder 45 Familien. Doch von ruhigen Verhältnissen konnte noch keine Rede sein. Bei einem zweitägigen Überfall durch 1.000 berittene französischen Soldaten in „Räuberzivil“, sprich ohne Uniform, Ende Oktober 1675 wurden die Bürger von Bretzenheim ausgeraubt und viele Häuser beschädigt. Nach dem Tod von Alexander Graf von Velen im Oktober 1675 übernahm sein Sohn Ferdinand Gottfried (1626-1685) die Herrschaft über Bretzenheim. Er hatte vier Söhne und zwei Töchter und brauchte ein standesgemäßes Domizil. Zwischen den Jahren 1675 und 1686 bauten die von Velens ein wuchtiges, zweistöckiges Schloss mit Barockelementen auf das Areal. Schon wenige Jahre später, im Jahre 1688, wurden die Gebäude im Pfälzischen Erbfolgekrieg wieder zerstört. In den nachfolgenden Jahren war die Ortschaft ständigen Repressalien durch Einquartierungen und Versorgungszwängen der französischen Truppen ausgesetzt. Erst nach dem im Jahre 1697 geschlossenen Frieden wurde Ferdinand Gottfrieds Sohn Alexander Otto (1657-1727) Inhaber der Herrschaft. Unter seiner Herrschaft hat sich Bretzenheim sehr vorteilhaft entwickelt. Im Jahre 1712 zählte man schon 96 Familien in Bretzenheim. Eine rege Bautätigkeit setzte ein. Kleine bäuerlichen Katen, vorwiegend mit Stroh gedeckt, wichen zweistöckigen Häusern. Der Graf ordnete an, dass Strohdächer durch Pfannen ersetzt werden müssen, um die Brandgefahr zu verringern. In die Schlossbauten wurde nur wenig investiert. Die Grafen von Velen hatten bis 1733 die Herrschaft über Bretzenheim inne.

Unter Reichsfürst Carl August

Mit dem Erlöschen der Velen-Linie belehnte der Erzbischof von Köln als Oberlehnsherr weitere Regenten, bis er schließlich 1772 die Herrschaft an Carl August von Heydeck verkaufte, der spätere Reichsgraf und Reichsfürst Carl August von und zu Bretzenheim (1769-1823, regierte ab 1789). Die über Jahrzehnte sehr vernachlässigten herrschaftlichen Bauten, insbesondere die des Schlossareals, bedurften dringend einer Renovierung. Das Falkensteinsche Schloss von 1595 lag seit dem Dreißigjährigen Krieg in Trümmern. Das von Graf von Velen erbaute Schloss aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war seit 1688 weitgehend zerstört und wurde erst ab 1780 unter Carl August wieder aufgebaut. Die baulichen Aktivitäten konzentrierten sich zunächst auf die Renovierung und Erweiterung jenes Gebäudes, das 1595 als Kanzlei und Verwaltungsgebäude innerhalb des Schlossareals errichtet worden war und heute allgemein, als „Das Schloss“ bezeichnet wird. Es war das einzige bewohnbar Gebäude und wurde nun Heimstatt für den Amtmann und seine Familie sowie für die Bediensteten. Auch die Verwaltung hatte hier ihr Domizil. Als repräsentatives Schlossgebäude wurde das von Velensche Schloss nicht mehr genutzt. Mit den aufkeimenden Idealen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit endet faktisch 1796 die Fürstenherrlichkeit von Carl August. Französische Behörden haben den gesamten Besitz 1804 versteigert. Im Jahr 1875 kaufte Anton Schlapp das Gut. Dessen Tochter heiratete Philipp Rumpf (beide Lebensdaten unbekannt). So kam das Schloss ins Eigentum der Familie Rumpf, in dem es sich noch heute befindet.

20. Jahrhundert

Noch vor dem Zweiten Weltkrieg legte die Wehrmacht ein Flugplatz zwischen Bretzenheim und Planig an. Das hochaufragende Velensche Schloss wurde genutzt, um ein Flakgeschütz zur Sicherung des Flugplatzes in Stellung zu bringen. Heute findet das Ambiente der schattenspendenden Bäume und der mit Rollsteinen gepflasterte Hof bei Festen der Gemeinde großen Anklang.

Kulturdenkmal

Das Schloss Bretzenheim wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Bad Kreuznach geführt (Stand 2022). Der Eintrag lautet:

„Kirchstraße 2

ehem. Schloss, nach Brand zum Barockschloss umgebaut, 1774, Bauinspektor J. Faxlunger, Mannheim; um einen Hof gruppierte Anlage mit Wirtschaftsgebäuden, Renaissance-Torbogen, um 1590, Herrenhaus mit Treppenturm, bez. 1595,; ehem. Wohngebäude, um 1600, Umbau wohl 1783“.

(Projektteam der Modellkommune Bretzenheim, 2022)

Internet

www.regionalgeschichte.net: Schloss Falkenstein (abgerufen 19.12.2022)

www.alleburgen.de: Schloss Bretzenheim (abgerufen 19.12.2022)