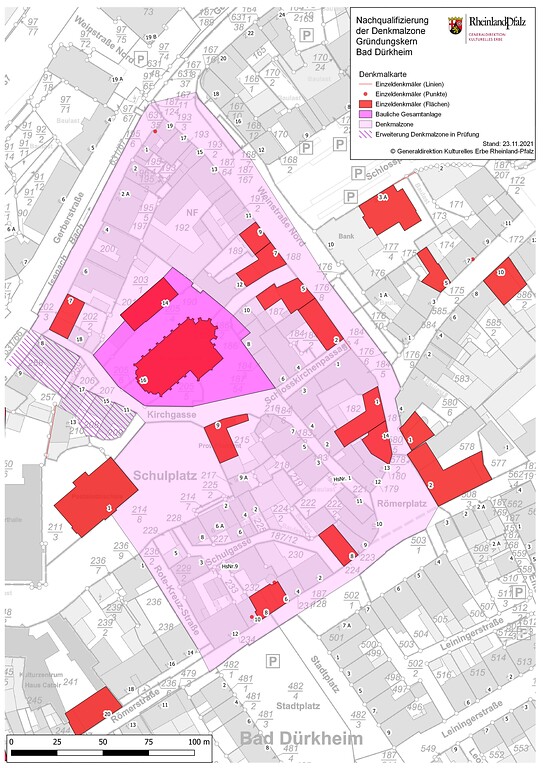

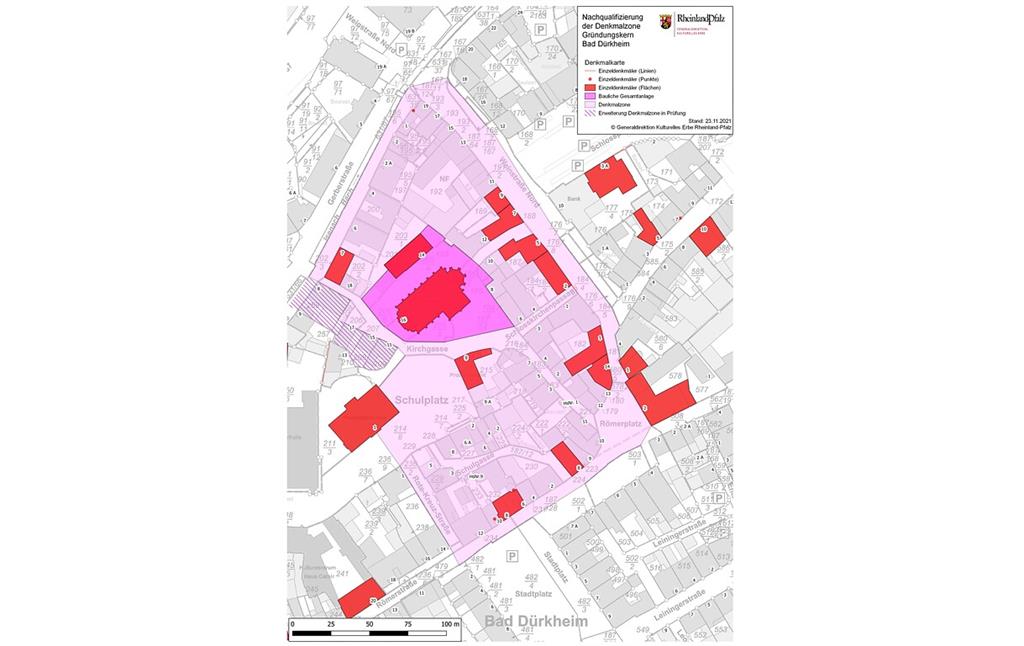

Der durch die Denkmalzone „Gründungskern Bad Dürkheim“ erfasste Bereich der Innenstadt markiert den nördlichsten Siedlungsbereich innerhalb der vormaligen Ortsbefestigung Bad Dürkheims, welche nach Erhalt der Stadtrechte 1359/60 errichtet worden war. Die Zone beinhaltet die folgenden Adressen: Eichstraße 1, 7 (ungerade Nrn.), 2–6 (gerade Nrn.); Kirchgasse 1–9 (ungerade Nrn.), 2, 4, 8–18 (gerade Nrn.); Römerplatz 1, 9–13 (ungerade Nrn.), 2, 8–14 (gerade Nrn.); Römerstraße 2–12; Rote-Kreuz-Straße (ohne Nrn.); Schlosskirchenpassage 1, 3 (ungerade Nrn.), 2–6 (gerade Nrn.); Schulgasse 3, 5, 9 (ungerade nrn.), 2–8 (gerade Nrn.); Schulplatz 1; Weinstraße Nord 1, 5–19.

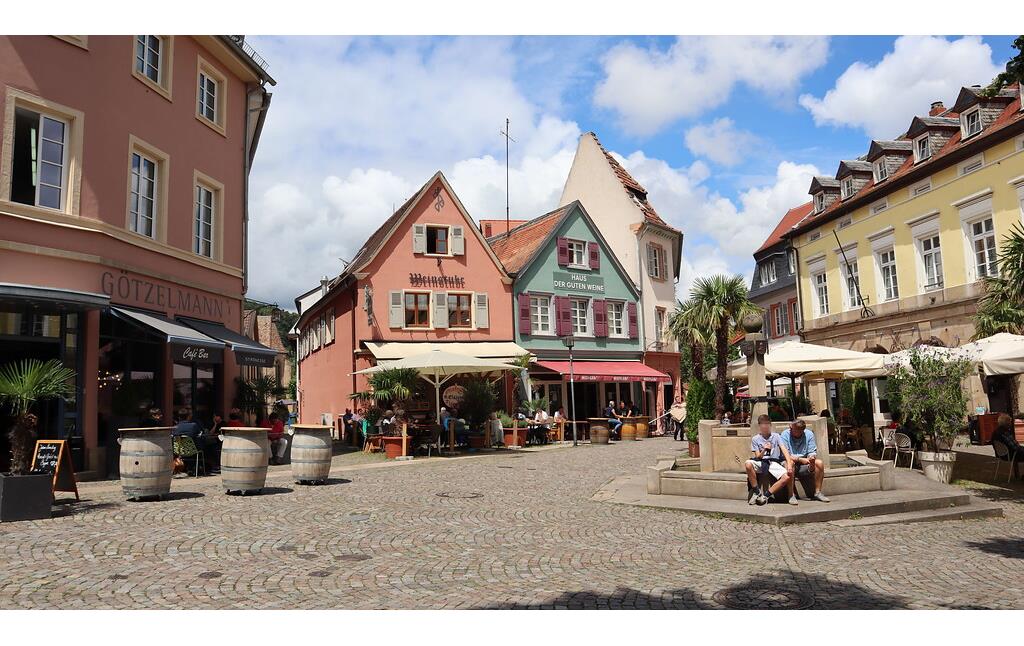

Erstmals findet sich die Bezeichnung „Turincheim“ bzw. „Turnesheim“ im Lorscher Codex von 778, als „Dürckheim“ wird der Ort erst 1587 benannt. Im 11. Jahrhundert fällt Dürkheim zunächst als kaiserliche Schenkung an das Hochstift Speyer. 1206 bzw. 1226 beginnt die Herrschaft der Grafen von Leiningen, deren Regierungszeit sich sowohl durch Phasen erhöhter Bauproduktivität wie auch kriegerische Zerstörungen des Ortes durch Auseinandersetzungen mit der Kurpfalz auszeichnet. Beides hinterließ Spuren im Ortsbild, die sich bis heute erhalten haben. So hat das 17. Jahrhundert bis auf wenige Ausnahmen fast alle baulichen Spuren des mittelalterlichen Dürkheims getilgt. Erhalten haben sich die gotische Schlosskirche, deren Vorgängerbau bereits 948 genannt wurde, sowie einige wenige Keller, Mauerreste und Fenstergewände. Auf das mittelalterliche Straßenbild lässt sich dennoch aufgrund des erhaltenen Ortsgrundrisses schließen: erhalten hat sich das gewundene und verästelte Netz der Kirchgasse, das zwischen den beiden zentralen Plätzen des Gründungskerns vermittelt - dem Kirchareal um die Schlosskirche sowie dem Römerplatz als Zentrum des Handels und der Verwaltung.

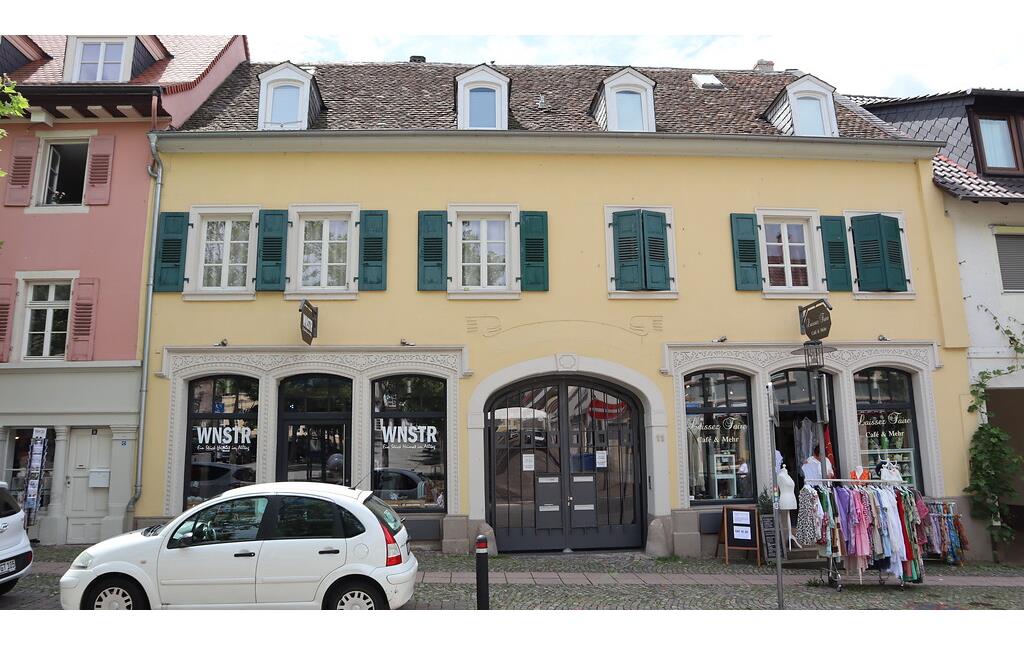

Auf der anderen Seite führten die Zerstörungen Dürkheims im pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 in der Folge zum unmittelbaren Wiederaufbau des 1700 erneut zur Stadt ausgerufenen Ortes. Das bauliche Schaffen dieser Zeit ab 1689 hat sich als selten dichter Bestand erhalten und prägt bis heute das Orts- und Straßenbild. Es zeichnet sich durch eine geschlossene Blockrandbebauung mit zweigeschossigen, oft traufseitig zur Straße stehenden Massivbauten aus. Die Putzfassaden dieser barocken Häuser erhielten eine sandsteinerne Gliederung mit teils aufwendigen Details wie geohrten Fenstern. Selten finden sich auch Elemente der spätmittelalterlichen Vorgängerbauten. Bezüglich der Bauweise griff man auf die regional- wie ortstypische Form von repräsentativen Winzer- und Adelshöfen zurück, die für die durch den Weinbau geprägte Kulturlandschaft der Südlichen Weinstraße charakteristisch sind. Die Wohnhäuser dieser Hofanlagen sind zur Straße hin ausgerichtet, wohingegen die zugehörigen Ökonomiegebäude rückwärtig angrenzen. Der Zugang erfolgt über eine zumeist angrenzende Torfahrt, deren Rundbogen oftmals mit einem dekorativen Schlussstein bekrönt wird (Abb. 9). Diese auf Polsterfüßen ruhenden Torbögen des 17. und 18. Jahrhunderts prägen als Details das Straßenbild der Denkmalzone. Von der Umgestaltung des Straßenbilds um 1700 zeugen auch die Raumkanten in den südöstlich die Zone begrenzenden Hauptstraßen (Römerstraße und Weinstraße Nord), da sich die Häuser hier an der Neuinstallation des gegenüberliegenden Schlossplatzes für das Residenzschloss der Grafen von Leiningen orientierten (1725–1779 errichtet, 1794 zerstört; heute dort das Kurhaus von 1828). Die typisch geschlossene Fassadenabwicklung mit Häusern dieses barocken Typs stellt sich aber auch in allen anderen Straßen als prägend heraus, vor allem am Römerplatz sowie in der Kirchgasse.

Denkmalbegründend sind darüber hinaus auch die baulichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts. Unter der ab 1816 tätigen, bayrischen Landesregierung wurde Bad Dürkheim mit jenem städtischen Charakter versehen, den die Stadt mit dem Prädikat des Kurbads 1906 offiziell erhalten sollte. Zum einen erfolgte eine Umgestaltung vieler der barocken Bestandsbauten in der Erdgeschosszone, wo Ladenzeilen in schmuckhaften Formen des Klassizismus und Historismus eingebaut wurden. Zum anderen wurden großformatige Bürger- und Gewerbehäuser errichtet, die sich die im gesamten Stadtbereich entstehenden, repräsentativen Verwaltungsbauten zum Vorbild nahmen. Innerhalb der Denkmalzone repräsentiert die klassizistische Gestalt des neuen Schulhauses von der neuen Baugesinnung, welches nach Plänen des Frankfurter Architekten Theodor Brofft 1875/76 errichtet worden war. Der zu diesem Zweck zuvor angelegte Schulplatz stellt den noch immer weitreichendsten Eingriff in den Bestand des mittelalterlichen Ortsgrundrisses dar. Im 20. Jahrhunderte folgte für den Bereich der Denkmalzone lediglich die Anlage der Rote-Kreuz-Straße, die als Achse zwischen Schulplatz und dem neuen Stadtplatz südöstlich der Zone vermittelt. Das Gesamtbild der Denkmalzone schließt die historische Dachlandschaft ab, die sich überwiegend aus Satteldächern zusammensetzt.

Zur Ermittlung, Beschreibung und Bewertung derjenigen Aspekte, die den Denkmalwert der Denkmalzone bestimmen und eindrücklich prägen, wurde in Kooperation der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenkmalpflege, und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine detaillierte wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt.

(Eva Authried, Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Fachbereich Inventarisation, 2021)

Internet

gdke.rlp.de: Inventarisation (abgerufen 07.12.2021)

gdke.rlp.de: Nachqualifizierung der Denkmalzonen in Rheinland-Pfalz (abgerufen 07.12.2021)