Geschichte

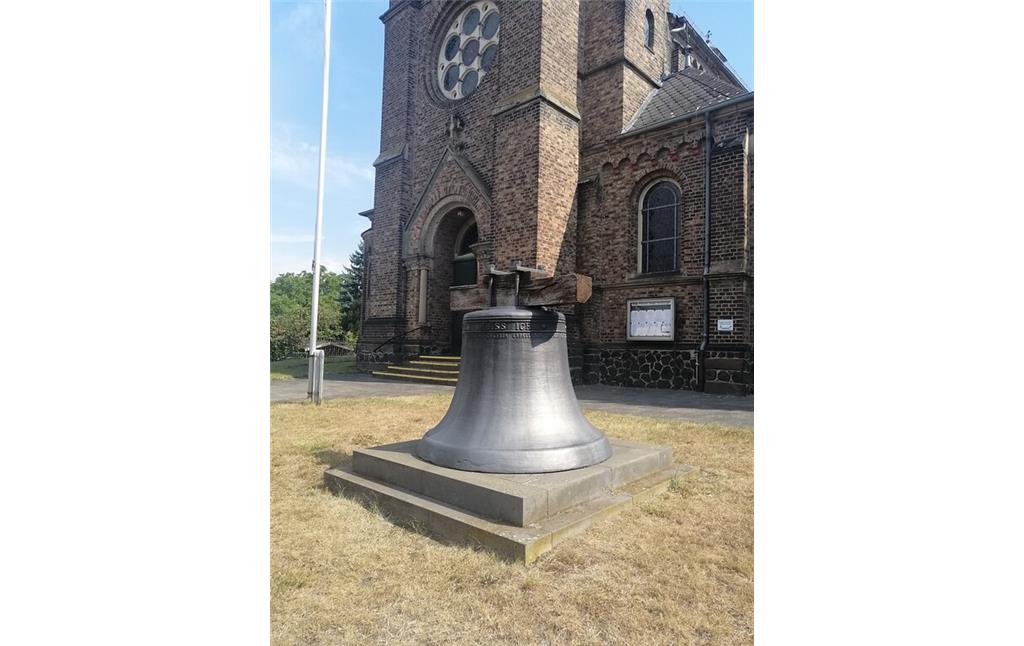

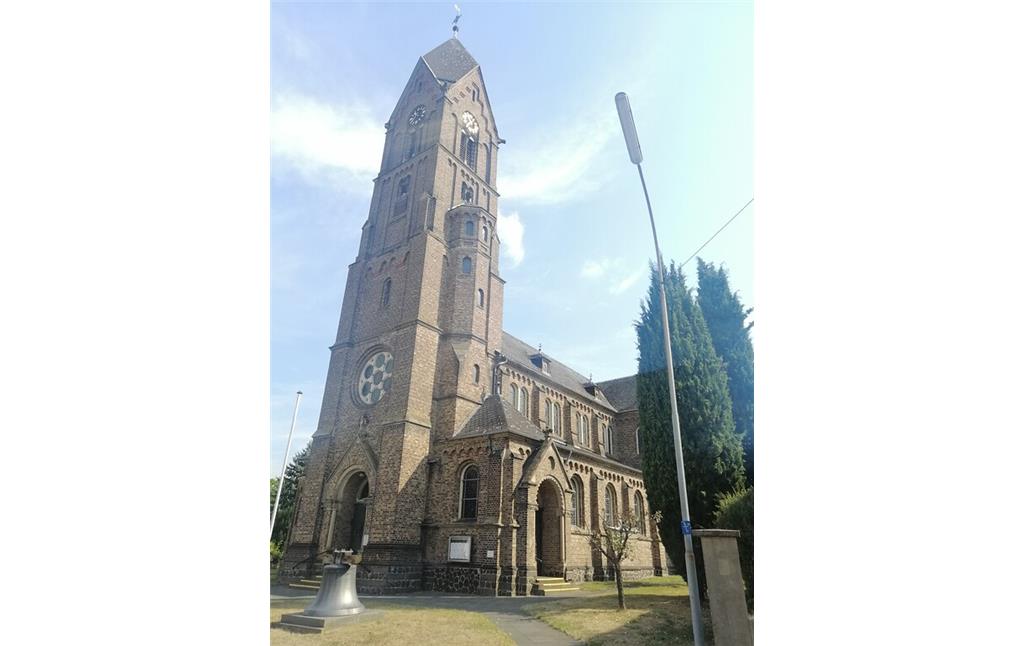

Ursprünglich waren die Orte Dattenberg und Leubsdorf Pfarrfilialen der Stadt Linz und lediglich mit Kapellen ausgestattet. Nach einem starken Anwachsen der Bevölkerung in der Ortsgemeinde Dattenberg während des 19. Jahrhunderts wurde der Ruf nach einem größeren Kirchengebäude laut. Es wurde zwischen den Jahren 1890 und 1892 eine neue Kirche errichtet. Sie kostete ca. 100.000 Reichsmark, die durch Spenden, Eigenleistungen und eine Kultusumlage der Pfarrangehörigen zusammenkamen. Die Pfarrei unter Pfarrer Heinrich Schmitt (Pfarrer von 1884 bis 1898) beauftragte die beiden Architekten Carl Michael Rüdell (1855-1939) (abweichend davon der Eintrag in der Denkmalliste A. Rüdell, wohl auf Alexander Rüdell (1852-1920) verweisend) und Richard Odenthal (1855- ca. 1919) mit dem Bau der neuen Kirche. Rüdell war bislang vor allem als Maler in Erscheinung getreten. Gemeinsam mit Odenthal hatte er aber auch schon Kirchenneubauten umgesetzt. Der Pfarrer hatte das Grundstück für 5000 Mark erworben. Etwa 400.000 Ziegelsteine waren vor Ort im Feldbrandverfahren produziert worden, um eine kostenintensive Lieferung der Steine zu vermeiden. Zeitgleich hatten Rüdell und Odenthal die Baupläne gezeichnet. Leider fehlen heute sämtliche Pläne, Bauzeichnungen und Entwürfe aus der Zeit der Erbauung. Ausgeführt wurde der Bau durch die Firma Wolff aus Bonn-Kessenich (Schmidt 2003, 132ff).

Der Grundstein der Pfarrkirche „zu den Hl. Schutzengeln“ wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am 15.06.1890 gelegt. Der Name „zu den Hl. Schutzengeln“ galt als Kompromiss, da man sich in der Ortsgemeinde nicht zwischen „Mutter-Gottes“ oder „Antonius“ als Namenspatron entscheiden konnte (Rings 1991, 69ff.).

Innenraum

Heute präsentiert sich der Kircheninnenraum in hellen Farben. Sowohl die Wände als auch die Säulen im Innenraum sind weiß, die Rippen im Gewölbe gelb akzentuiert. Die Gurtbögen sind grau-weiß unterteilt und stechen somit hervor. Kurz vor der Apsis endet das dreischiffige Langhaus und geht in das Querhaus über. Schnittpunkt bildet die quadratische Vierung mit dem erhöhten Altarraum. Unmittelbar über dem Eingangsportal befindet sich die später eingebaute Orgelempore.

Die Nachfolger Pfarrer Schmitts setzten sich für die Verschönerung und Erhaltung des Gotteshauses ein. So beschaffte Pfarrer Alef (Pfarrer von 1898 bis 1906) die Einrichtungsgegenstände, die bis in die 1960er Jahre genutzt wurden. Pfarrer Josef Ebert (Pfarrer von 1906 bis 1911) kaufte die Weihnachtskrippe, welche später in die Kapelle St. Pantaleon in Hähnen umzog. Im Jahre 1911 arrangierte Pfarrer Stadler (Pfarrer von 1911 bis 1937) den Kirchenmaler Peter Pehl aus Köln-Ehrenfeld für die Ausmalung der Kirche und in den darauffolgenden Jahren kamen noch elektrisches Licht, ein neues Geläute, eine Orgel und ein neues Zifferblatt hinzu (Rings 1991, 69ff.).

Im Laufe der Zeit wurden mehrere Renovierungen und Maßnahmen zur Instandhaltung der Kirche vorgenommen. Im Jahre 1902 gab es einen Brand im benachbarten Pfarrhaus und nach dem Jahre 1945 mussten Kriegsschäden am Gewölbe und den Fenstern behoben werden. Im Jahre 1937 wurde die Heizung erneuert. Um das Jahr 1950 wurde auch das Kirchendach repariert und im Jahre 1951 die Orgelempore nachträglich eingebaut.

Kirche und Dorfleben

In Dattenberg waren das Vereinswesen und die Pfarrkirche eng miteinander verwoben. Viele Arbeiter im Steinbruch waren Mitglied in einem oder verschiedenen Vereinen. Kirche und Vereine sowie die mit diesen Institutionen verbundenen Festtage und Tätigkeiten spielten im Leben der Arbeiter und ihrer Familien eine wichtige Rolle.

Noch heute gedenken die Dattenberger Vereine ihrer lebenden und verstorbenen Mitglieder an besonderen religiösen Festtagen. Eingeleitet werden diese Feste mit einem Gottesdienst. Beispielsweise wird der Festtag des Tambourcorps am Ostermontag mit einem Gottesdienst begonnen und mit einer symbolischen Pilgerung nach „Emmaus“ abgeschlossen. Auch der Schützenverein beginnt sein jährliches Schützenfest mit einer Messe. An Kirmes wird das Festhochamt mit einer kleinen musikalischen Prozession des Königspaares mit den Ehrendamen und dem ganzen Junggesellenverein begonnen. Nach dem feierlichen Auszug mit dem Pastor findet diesem zu Ehren vor der Kirche ein „Fähndelschwenken“ statt. Am Erntedank- und Winzerfest bringt die Weinkönigin mit ihren Prinzessinnen den Erntekorb zum Altar und trägt ihn nach dem Gottesdienst in Begleitung des Pastors wieder zum Marktplatz. Von dort findet der Erntekorb seinen Weg auf den Festwagen der Weinkönigin im alljährlichen Winzerfestumzug. Der Tambourcorps, Fanfarencorps und der Kirchenchor begleiten die Prozessionen an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Auch der Junggesellenverein besitzt einen kirchlichen Ursprung und der Pfarrer ist als „erster Junggeselle“ ein Ehrenmitglied. Der Kirchenchor „Cäcilia“ und die katholische Frauengemeinschaft tragen ihre Verbindung zum Christentum bereits im Namen.

Herausragend war die Stellung des Pfarrers im Ort bis in die 1950er Jahre. Kinder und Jugendliche dieser Zeit nahmen ihren Hut ab und machten einen Knicks, wenn der Pfarrer vorbeilief. Auch der Religionsunterricht wurde von ihm gehalten. Die Dattenberger Steinbrucharbeiter durften am Ostermontag später auf der Arbeit erscheinen, damit sie die heilige Messe besuchen konnten.

Die Kirche Zu den Hl. Schutzengeln in Dattenberg wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Landkreis Neuwied (Stand 2019) geführt. Der Eintrag lautet: „Kath. Pfarrkirche Hl. Schutzengel Kirchstraße 9 neuspätromanische Säulenbasilika, Backstein, 1890-92, Architekten A. [sic] Rüdell und R. Odenthal, Köln“.

(Leonie Immerath, Antje Strafiel, Marc Hunz, Universität Koblenz-Landau / freundliche Hinweise von Herrn Anton Rings, 2020)

Internet

gemeinde-dattenberg.de: Pfarrkirche zu den Hl. Schutzengeln (abgerufen 10.06.2024, PDF-Datei, 143 KB)