Kulturlandschaftlicher Bezug

Das Einzugsgebiet des Schöpfwerkes umfasst einen Teil der tief liegenden Niederungsgebiete der Elbmarschen und deren Randmoore vor der aufsteigenden Geest, die entstehungsgeschichtlich auf die Saale- und zuletzt die Weichseleiszeit (115.000 bis 10.000 v.Chr.) zurückgehen. Nach dem Abschmelzen des Eispanzers stieg der Meereswasserspiegel an und überflutete das Gebiet der heutigen Elbmarschen vollständig. Durch die vom Wechsel der Gezeiten mitgetragenen Sinkstoffe und Ablagerungen der Zuflüsse, insbesondere der Elbe und ihrer Nebenflüsse, wuchs der Meeresboden langsam an. An den aufgespülten Ufern der Flüsse und Priele entstanden um die christliche Zeitenwende erste Siedlungsplätze. Die systematische Entwässerung und Besiedlung der Elbmarschen begann im 12. Jahrhundert unter der Mitwirkung holländischer Kolonisten bzw. Spezialisten, die im Deich- und Entwässerungsbau erfahren waren. Die sehr tief liegenden Flächen der Wilstermarsch sowie die moorigen Gebiete konnten erst mit Hilfe der im 16. Jahrhundert ebenfalls aus Holland eingeführten windbetriebenen Schöpfmühlen entwässert und für die landwirtschaftliche Nutzung urbar gemacht werden.

Entstehungsgeschichte des Schöpfwerkes

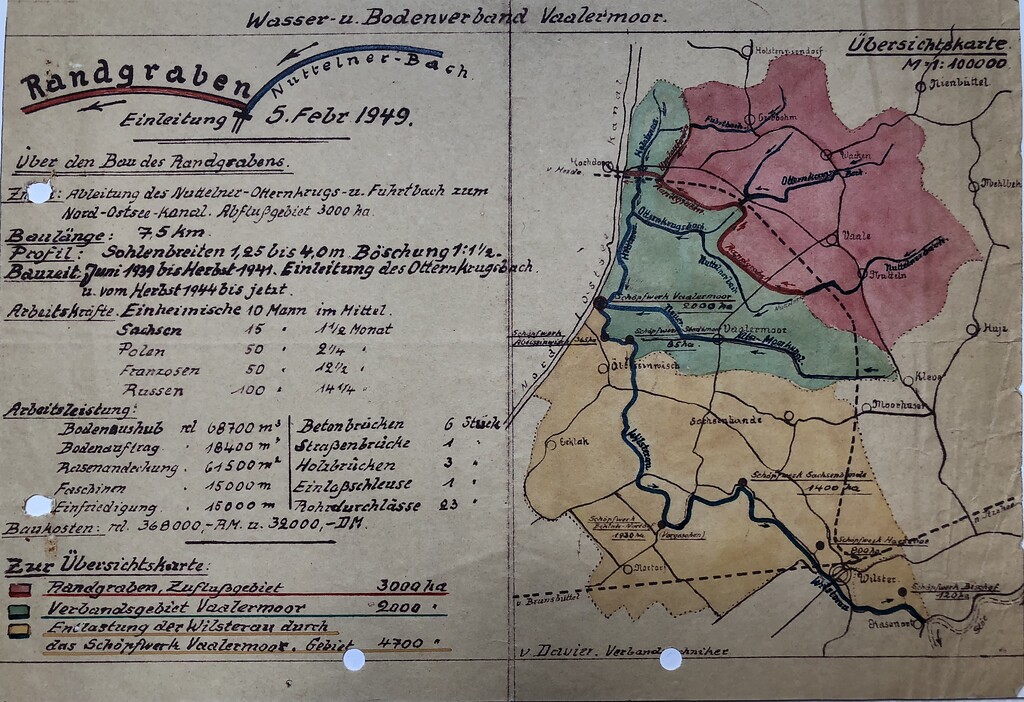

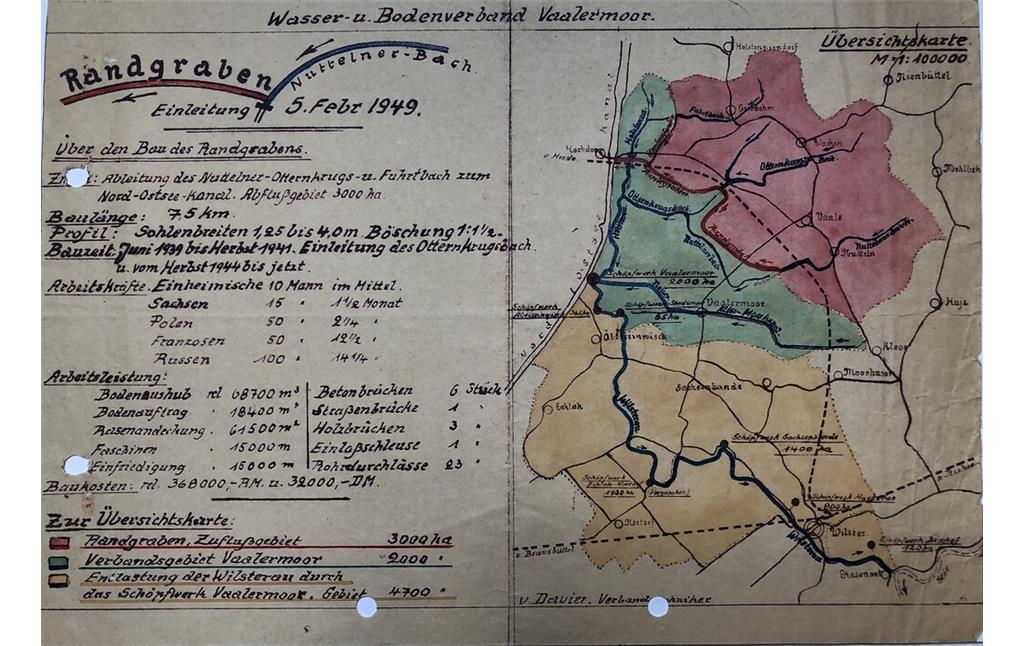

Die Flächen des Vaalermoors sowie die angrenzenden Gebiete galten seit ihrer ersten Besiedlung, Mitte des 19. Jahrhunderts, als besonders wasseranfällig und schwer zu entwässern. Das Fremdwasser der Geest spielte dabei eine große Rolle. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten sich die Entwässerungsverhältnisse mit der herkömmlichen Technik der Windschöpfmühlen derart verschlechtert, dass eine lohnende Bewirtschaftung nicht mehr gegeben war. Bei andauernden Niederschlägen und im Frühjahr nach der Schneeschmelze standen die Ländereien oft Wochen bis Monate unter Wasser. Dies führte 1936 zu einem Entwurf für eine Neuregelung der Entwässerung in diesem Bereich, der neben dem Bau eines elektrisch betrieben Schöpfwerkes und von Vorflutern auch die Anlage eines Geestrandkanals vorsah. Für die Umsetzung dieser neuordnenden Planung und die Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt schlossen sich 1937 sechs Wassergenossenschaften (Gemeinschaft aus Landeigentümern) zu dem Wasser- und Bodenverband Vaalermoor zusammen. Dieser begann nach seiner Gründung umgehend mit der Durchführung der Maßnahmen, beginnend mit dem Bau der Vorfluter, insbesondere des Ausbaus des Moorkanals als Hauptvorfluter. Der ca. 8 Kilometer lange Geestrandkanal entstand während des Zweiten Weltkrieges unter dem Einsatz von Kriegsgefangenen aus Polen, Frankreich und Russland. Kriegsbedingt konnten die Maßnahme erst in den 1950er Jahren mit dem Bau des Schöpferwerkes 1950/51, des Wärterhauses mit Dienstwohnung 1954 und dem Ersatz von zunächst verrohrten Überwegen durch Betonbrücken 1955/56 abgeschlossen werden.

Baubeschreibung

Das schlichte über einem rechteckigen Grundriss angelegte eingeschossige Backsteingebäude mit jeweils 7 hohen Fenstern an den Längsseiten und einer portalartig eingerahmten zweiflügligen Oberlichttür an der nördlichen Schmalseite schließt mit einem Walmdach ab, welches mit roten Hohlziegeln eingedeckt ist. Die äußere Gestaltung, Materialität sowie die Architekturgliederung, bestehend aus leicht vorspringenden Ecklisenen, vertieft liegenden Fensterfeldern und einem profiliertem Traufprofil mit auskragendem Beton-Werkstein-Gesims, orientieren sich an der Architektur des Heimatschutzes. Über der Eingangstür ist in einem zurückliegenden Feld das Baujahr „1950“ als Ziegelrelief ausgeführt. An den Einläufen des Moorkanals und des Wilster-Au-Kanals befinden sich zur Grobfilterung des Wassers Rechenanlagen. Zum Nord-Ostsee-Kanal entwässern die Pumpen durch eine betonierte Spundwand, die durch vorgelagerte Stützmauern in vier Segmente geteilt ist.

Im Inneren ist das Gebäude zeittypisch mit einem gelbgebänderten Fliesenbelag mit rotem Fries versehen. Die Pumpen werden von Stahlplatten eingefasst, die teilweise mit aufgemalten Rautenmotiven versehen sind. Bis zu einer Höhe von ca. 2 Metern sind die Wände mit Solnhofer Platten gefliest. An der inneren Südwand ist ein Fliesenspiegel angebracht, der das Gebiet des Wasser- und Bodenverbands Vaalermoor, das Einzugsgebiet des Randgrabens sowie der Wilster-Au und ihrer Schöpfwerke abbildet. Darüber befindet sich eine Wanduhr im Design der 1950er Jahre. Die Leuchtstoffröhren an den Wänden und Mauervorlagen folgen einem gut durchdachten Gestaltungsprinzip, das selbst die Aufputzstromleitungen und Verteilerdosen mit einbezieht. Mauervorlagen tragen die längs durch die Halle führende Kranbahn, die zur Wartung der Pumpen benötigt wird. Farbig abgesetzte Betondeckenbalken gliedern und tragen die betonierte Decke. Nach Osten ist eine Empore ausgebildet, die im Nordteil über eine Stahltreppe erschlossen wird. Von der Haupthalle zugänglich liegt unter der Empore der Aufenthaltsraum des Schöpfwerkmeisters, der mit einem Dielenboden und einem kleinen Schreibtisch ausgestattet ist. Unter dem Südteil der Empore ist ein fünffach gegliedertes Schaltpult mit einer Tür zum Schaltraum eingebaut.

Technische Ausstattung

Zur technischen Ausstattung des Schöpfwerks gehören 3 MAN-Stand-Pumpen (Schraubenschaufler der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG) mit einer Gesamtleistung von 3,2 Kubikmeter pro Sekunde für das Niederungsgebiet des Verbandes Vaalermoor und eine weitere MAN-Spiral-Pumpe mit einer Leistung von 5,0 Kubikmeter pro Sekunde für eine Entlastung der Wilster-Au. Vor der westlichen Außenwand stehen in der mittig angeordneten Nische unter der Empore drei Pegelstandanzeiger auf gemauerten Sockeln.

Kultureller Wert

Das Bauwerk ist im Äußeren wie im Inneren, einschließlich seiner technischen Ausstattung, fast vollständig im Originalzustand erhalten.

Es dokumentiert authentisch die enge Verknüpfung des menschlichen Einflusses auf die Entstehung der Kulturlandschaft. Ohne die Entwässerung könnten weite Teile der Niederungsgebiete der Elbmarschen nicht bewohnt und bewirtschaftet werden. Neben diesem besonderen geschichtlichen Wert stellt die Ausrüstung und Funktionsweise des Schöpfwerkes mitsamt der erhaltenen elektrischen Pumpen und Pegelstandanzeiger aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ein wichtiges technisches Zeugnis dar. Mit seiner traditionellen, an die Architektur des Heimatschutzes anknüpfende Bauweise und der funktionsbedingten Einbindung in die kultivierte Landschaft, ist das Gebäude in besonderem Maße kulturlandschaftsprägend. Die hochwertig gestaltete Ausstattung im Design der 1950er Jahre dokumentiert den hohen baukünstlerischen Anspruch an diese Bauaufgabe.

Lage und Anfahrt (ab öffentlichem Parkplatz in der Nähe)

Parkmöglichkeiten an der Burger Fähre, von dort Anliegerzufahrt am Nord-Ostsee-Kanal in nördliche Richtung ca. 750 Meter

(Beate von Malottky, Untere Denkmalschutzbehörde Kreis Steinburg, 2019)

Quellen

Chronik des Wasser- und Bodenverbandes Vaalermoor (1937-1987)

Archiv des Wasser- und Bodenverbandes Vaalermoor