Feldflur zwischen Kolverath und Sassen

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Landeskunde

Gemeinde(n): Kolverath, Sassen

Kreis(e): Vulkaneifel

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Koordinate WGS84 50° 16′ 2,16″ N: 6° 58′ 15,18″ O 50,26727°N: 6,97088°O

Koordinate UTM 32.355.392,49 m: 5.570.317,05 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.569.265,04 m: 5.570.588,36 m

-

Bäuerinnen bei der Frühstückspause während der Kartoffelernte in Bereborn, nahe Kelberg (1935)

- Copyright-Hinweis:

- Verbandsgemeinde Kelberg

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Zeitzeugeninterview vom 4.8.2019 mit Peter Bauer und Hermann Hens zur Selbstversorgung der Bauern zu Trauds Zeiten (2019)

- Copyright-Hinweis:

- Esther Kerkhoff, Maria Bock, Lea Adams / Universität Koblenz-Landau

- Fotograf/Urheber:

- Esther Kerkhoff; Maria Bock; Lea Adams

- Medientyp:

- Audio

-

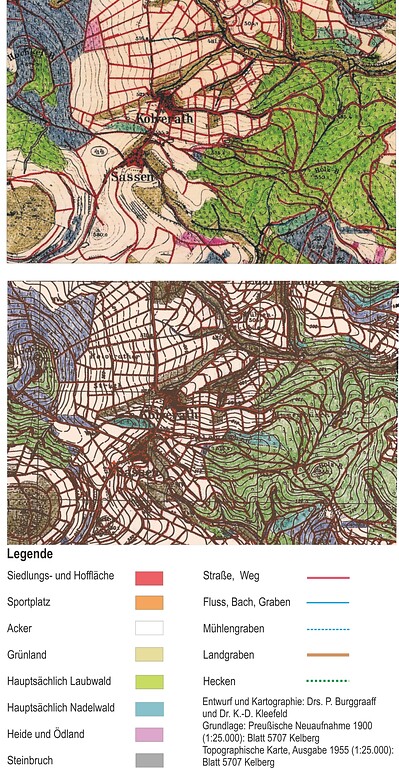

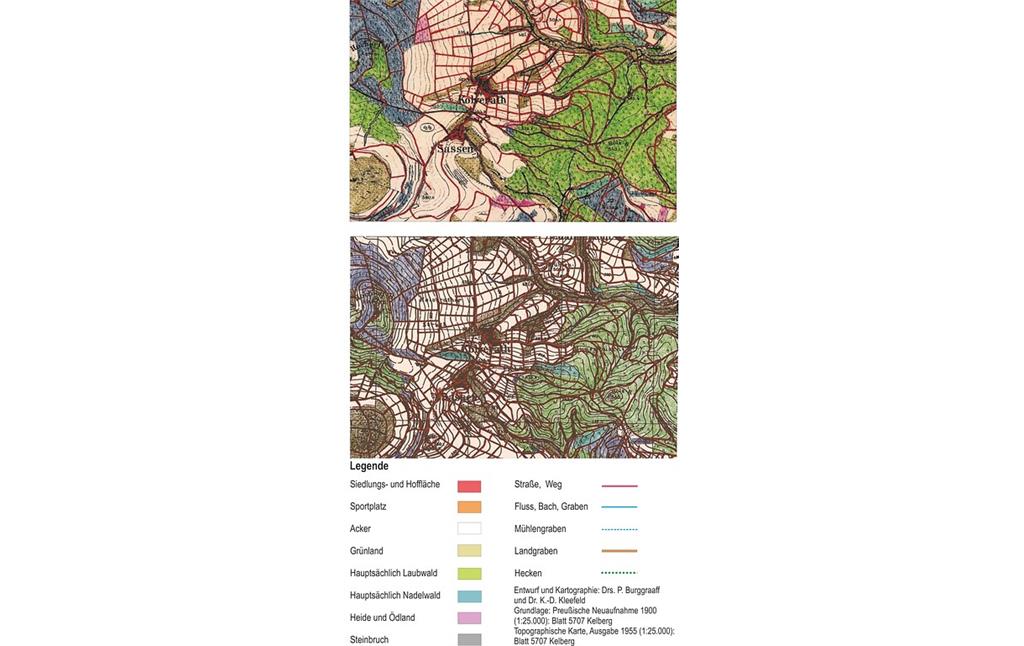

Landnutzungskarten der Gemeinden Kolverath und Sassen, Ausbau des Wegenetzes, (Vergleich der Zustände von 1900 oben und 1955 unten)

- Copyright-Hinweis:

- Peter Burggraaff

- Fotograf/Urheber:

- Peter Burggraaff

- Medientyp:

- Bild

-

Getreideernte in der Gemarkung Kolverath (1942)

- Copyright-Hinweis:

- Verbandsgemeinde Kelberg

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Bauersleute bei der Feldarbeit in der Gemarkung Kolverath (1938)

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Sammlung E. Mertes

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Die heutige Parzellierung entspricht nach dem Kataster noch weitgehend der Situation zur Zeit der Flurbereinigung im Jahre 1908. Die Grundstücke sind viel kleiner, als auf den ersten Blick erkennbar. Allerdings wurden durch die Landverpachtung viele Parzellen zu größeren landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten zusammengefasst. Der Wandel wird deutlich, wenn man den Zuschnitt der Felder vor der Flurbereinigung im Jahre 1895 mit der Parzellierung um das Jahr 1955 vergleicht (siehe die Landnutzungskarte in der Mediengalerie).

Die Fruchtfolge

Die Fruchtfolge ist für den Erhalt und die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bedeutsam. Sie sichert langfristig Erträge und trägt zur Gesunderhaltung und Entwicklung des Bodens bei. Je einseitiger die Fruchtfolge ist, umso größer wird die Gefahr bodengebundener Krankheiten. Ziel der Fruchtfolge ist eine ausgewogene, auf Boden und Pflanzenfolge angepasste Nährstoffversorgung. Diese Praktik hat sich über die Jahrhunderte hinweg in der Landwirtschaft etabliert. Auch in den Gemeinden rund um Kelberg wurde diese Praxis verfolgt. Für die Abfolge einer Fruchtfolge ist die Verträglichkeit von Pflanzen untereinander und mit sich selbst zu berücksichtigen. Roggen, Mais, Kartoffeln, Speisebohnen und Tabak sind mit sich selbst verträglich und können mehrfach hintereinander angebaut werden. Mit sich selbst unverträgliche Pflanzen wie Weizen, Gerste, Hafer, Klee, Luzerne, Erbsen, Rüben und Lein müssen im Wechsel angebaut werden. Ein ausgewogenes Blatt-Halmverhältnis wird im Sinne einer gesunden Bodenstruktur angestrebt.

Flurbereinigung

Um das Jahr 1900 waren die Felder sehr viel kleiner parzelliert, als sie es heute in der Zeit moderner Landwirtschaft sind. Neben der kleinteiligen Parzellierung lagen die Besitzungen teilweise weit voneinander verstreut.

Dieser Umstand lässt sich durch das damals herrschende Erbrecht begründen: Ein Bauer vererbte Hof und Felder nicht allein an den ältesten Sohn. Vielmehr wurden alle Kinder beim Erben des Landes gleich bedacht. Der gesamte Besitz wurde auf die Erben verteilt. Auch Mädchen bekamen ihren Anteil und somit wurden die Grundstückflächen mit der Zeit immer kleiner. Die um das Jahr 1900 übliche Maßeinheit von einem Morgen Land (entspricht 2.500 Quadratmetern), konnte bei einem kinderreichen Bauern schnell auf eine geringe Größe reduziert werden. Dieses Prinzip der Realteilung, so gerecht es auch im ersten Moment erscheinen mag, brachte einige Probleme mit sich: Zum einen bedurfte es eine gewisse Mindestgröße an fruchtbarem Land, um eine Familie ernähren zu können. Zum anderen musste man wohl oder übel zum Bearbeiten des eigenen Landes über fremden Grund laufen. Es gab nämlich nicht zu jeder Feldparzelle eine Wegeführung. Dieser Umstand hatte zur Auswirkung, dass der Prozess von der Aussaat bis zur Ernte und Feldbeackerung durchgeplant werden musste. Die Felder, die am nächsten zu einem Weg lagen, mussten beispielsweise nach den weiter hinten gelegenen Feldern besäht werden. Sonst wäre die Saat von den anderen Bauern zertrampelt worden. Jedoch mussten diese Felder am ehesten abgeerntet werden, damit die Bauern mit den hinteren Feldern nicht die Ernte gefährdeten. Sicherlich gab es wegen dieser Verpflichtungen, Flurzwang genannt, einigen Streit zwischen den Bauern. Eine Zusammenlegung der einzelnen und teilweise stark versprengten Besitzungen zu einheitlichen Parzellen wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert vermehrt diskutiert. Im Jahr 1885 wurden erste Reformen mit dem Flurbereinigungsgesetz auf dem Gebiet der Preußischen Rheinprovinz verwirklicht. Diese Gesetzgebung veränderte die Landschaft der Vulkaneifel nachhaltig.

Die Ernte

Bei der Ernte musste die ganze Familie helfen, auch die Kinder. Herbstferien hießen früher Kartoffelferien. Eine gute Kartoffelernte war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts überlebenswichtig. Wochenlang half jeder von morgens bis abends, um die kostbaren Knollen rechtzeitig aus dem Boden zu holen. Seither bedeutete Kartoffelernte harte Plackerei im September und Oktober. Wer essen wollte, musste auch arbeiten – und zwar mühselig mit der Hand. In manchen ländlichen Gebieten noch bis etwa zum Jahr 1950. Das bedeutete: im Boden wühlen, mit einer Forke vorsichtig die Kartoffelnester ausheben und die Knollen einsammeln. Ganz gleich, ob die Sonne brannte, ob es regnete oder Herbststürme über das Land zogen. Die Zeit drängte. Wer half, bekam Rückenschmerzen und schwielige Hände. Aber auch volle Kartoffelkeller zum Erntedankfest Ende Oktober und die Gewissheit, ohne Hunger über den Winter zu kommen. Traud hatte mit der Kartoffelernte eine gute Arbeitsmöglichkeit gefunden, die ihr für die Erntezeit Essen und eine warme Unterkunft zusicherte. Jedoch hatte auch sie mit der sich ändernden Fruchtabfolge zu kämpfen. Daher wurde ihre Hilfe in der Erntezeit von Jahr zu Jahr unterschiedlich angenommen. So musste sie zur Erntezeit von Dorf zu Dorf weiterziehen und ihre Dienste anbieten.

(Maria Bock, Universität Koblenz, 2019)

Literatur

- Bales, Ute (2016)

- Kamillenblumen. Roman aus der Eifel. (Edition Schrittmacher Band 15, 6. überarbeitete Auflage.) Zell/Mosel.

- Burggraaff, Peter (1987)

- Realteilung in der Osteifel. Die Entwicklung in der Zermüllener Gemarkung seit 1890. In: Kreis Daun Vulkaneifel, Heimatjahrbuch 1988; und in: Alois Mayer u. Erich Mertes: Geschichte, Kultur und Literatur der Verbandsgemeinde Kelberg. Adenau 1993, S. 491-495, S. 100-105. S. 100-105, Daun. Online verfügbar: www.heimatjahrbuch-vulkaneifel.de, abgerufen am 16.09.2021

Feldflur zwischen Kolverath und Sassen

- Schlagwörter

- Ort

- 56767 Kolverath

- Fachsicht(en)

- Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1895

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Maria Bock (2019): „Feldflur zwischen Kolverath und Sassen”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-306461 (Abgerufen: 25. Februar 2026)