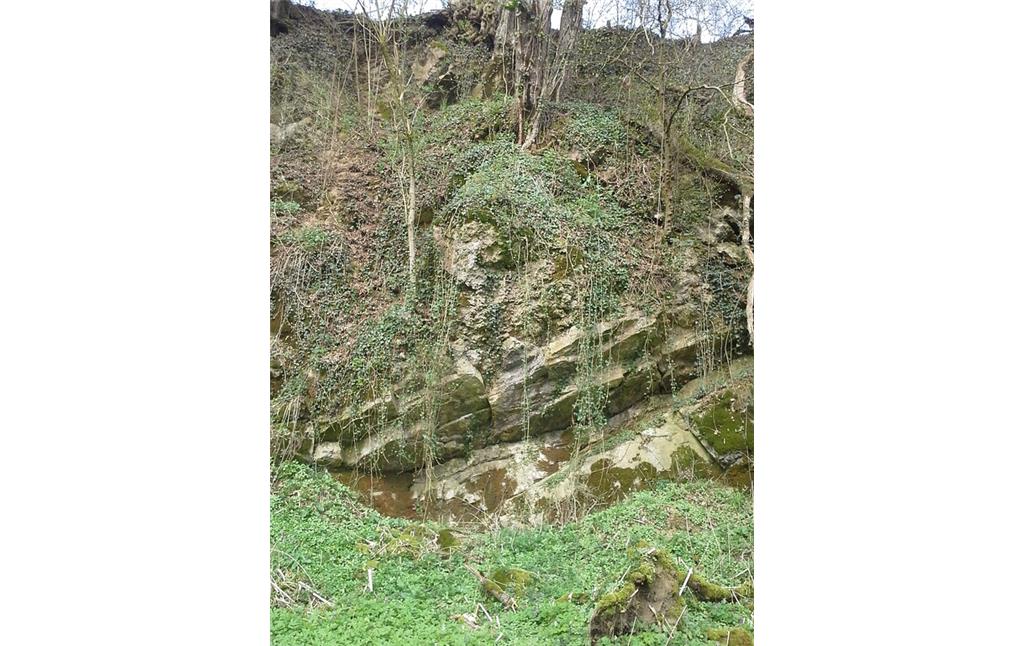

Die kleine südostexponierte Steinwand im Kalksteinbruch ist von Efeu und Moosen überwachsen, sodass der ursprüngliche Kalkabbau auf den ersten Blick nicht mehr zu erkennen ist. In den Ritzen und Lücken des Kalkfelsen haben sich Farne und Moose angesiedelt. Basenreiche Standorte sind in der Region eher selten anzutreffen. Daher ist die an diesen Standort angepasste Farn- und Moosflora von regionaler Bedeutung.

Interessant ist der Frühjahrsaspekt des Gebietes. In der Krautschicht blühen dann zahlreiche Geophyten, wie Buschwindröschen und Lerchensporn. Diese Frühblüher stellen ebenfalls die Artenvielfalt dieses Gebietes heraus. Umgeben von zum Teil intensiv genutzten Wiesen und Weiden wird die Bedeutung des Naturschutzgebietes als Trittstein-Biotop deutlich. Neben der naturschutzfachlichen Bedeutung ist das Gebiet auch geologisch interessant. Der Kalkabbau förderte immer wieder Versteinerungen zu Tage, die auf die geologisch bewegte Vergangenheit der Paffrather Kalkmulde hinweisen. Der gewonnene Kalk wurde zum Bauen, in der Landwirtschaft, der Eisenverhüttung und als Dolomit beim Straßenbau und der Glasgewinnung verwendet.

(Biologische Station Rhein-Berg, erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft: STEINland“. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2019)

Internet

naturschutzinformationen-nrw.de: Naturschutzgebiet Ehemaliger Kalksteinbruch bei Eichhof (GL-015) (abgerufen 06.01.2020)