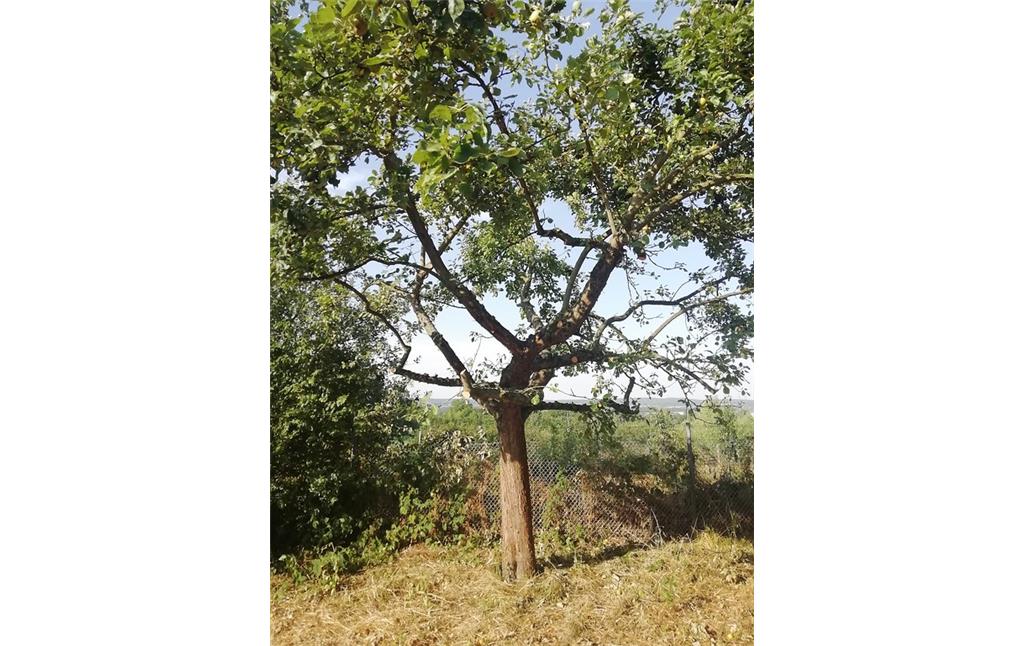

Außerdem gibt es viele Vogelnistkästen, Insektennisthilfen und Totholzhaufen. Die Wiese unter den Obstbäumen ist sehr artenreich, da sie abschnittsweise gemäht, was wunderbar als Rückzugsort für viele Insekten aber auch Reptilien und andere Tiere dient. Für die Erhaltung der kleinräumigen Strukturen in der Streuobstwiese ist zudem eine abschnittsweise und rhythmische Bewirtschaftung unerlässlich (Menke 2007, Schwabe 2000). Diese ermöglicht für die dort lebenden Tiere den Wechsel zwischen verschiedenen Wiesenstrukturen sowie verbesserten Zugang zu Beutetieren durch eine niedrige Vegetationshöhe (Dietz 2012, Hamburger & Höllgärtner 2015, Schwabe 2000).

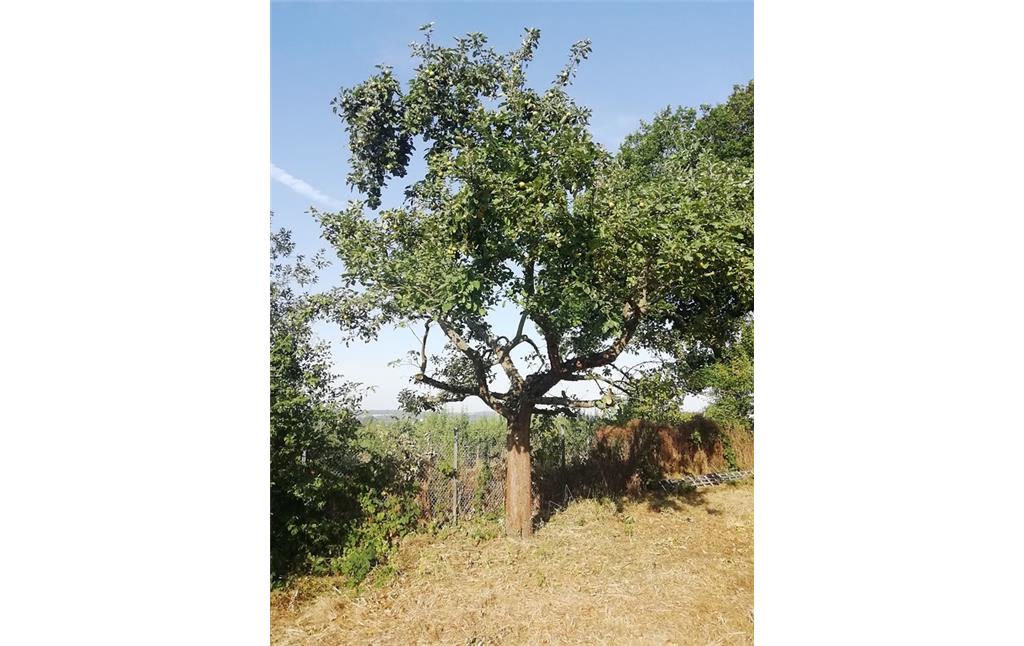

Zusätzlich wurde eine Wildhecke angelegt, die die Wiese umgibt. Das Vorkommen von räumlichen Strukturen in der Streuobstwiese wie Totholz oder Hecken ist essentiell für eine hohe Biodiversität, da sie vielen Tieren Nahrung und Unterschlupfmöglichkeiten bieten (Berger 2008, Holstein & Funke1995, Menke 2007, Zehnder & Weller 2006). Da die umliegenden Flächen als Wiesen- oder Ackerflächen bewirtschaftet werden, bekommen die Obstbäume hier genügend Luft und Sonne.

Eine Informationstafel am Eingang der Fläche berichtet über den Lebensraum und das Landschaftselement Streuobstwiese. Informationsschilder weisen auf die Tätigkeit einer Imkerei auf der Fläche hin.

Eine der wichtigsten Tiergruppen für ein funktionierendes Ökosystem Streuobstwiese sind die Bienen (Apoidea), darunter Honigbienen (Apis), Wildbienen und Hummeln (Bombus) (Rosleff-Sörensen 2011, Wittmann et al. 2005). Sie werden durch den Blütenreichtum angelockt und bestäuben neben den Obstblüten auch viele Wildkräuter, sodass sie den Fortbestand der Streuobstwiese garantieren (Menke 2007, Weller & Henke 2012).

In einem der Obstbäume befindet sich ein Steinkauz-Nistkasten und ein Vorkommen des Steinkauzes wurde auch schon über mehrere Jahre nachgewiesen. Als Leitart intakter Streuobstwiesen hat der Steinkauz (Athene noctua) eine besondere Stellung (Pletting v. Kalsbeek & Schlünder 2013). Besonders attraktiv für ihn sind Bestände mit vielen Höhlen, welche als Brutraum genutzt werden (Dalbeck et al. 1999, Otto & Ullrich 2000, Svensson et al. 2004), sowie eine lückige und kurzrasige Vegetation, welche vor allem auf Weiden zu finden ist und die ihm die Jagd auf Feldmäuse erleichtert (Zehnder & Weller 2006).

(Corinna Dierichs, Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V., erstellt im Rahmen des LVR-Projektes „Obstwiesenrenaissance rund um die Ville“, 2019)