Baubeschreibung

Geschichte

Baubeschreibung

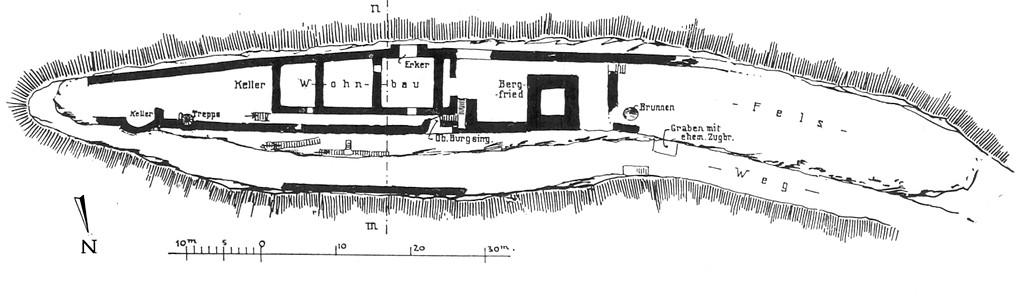

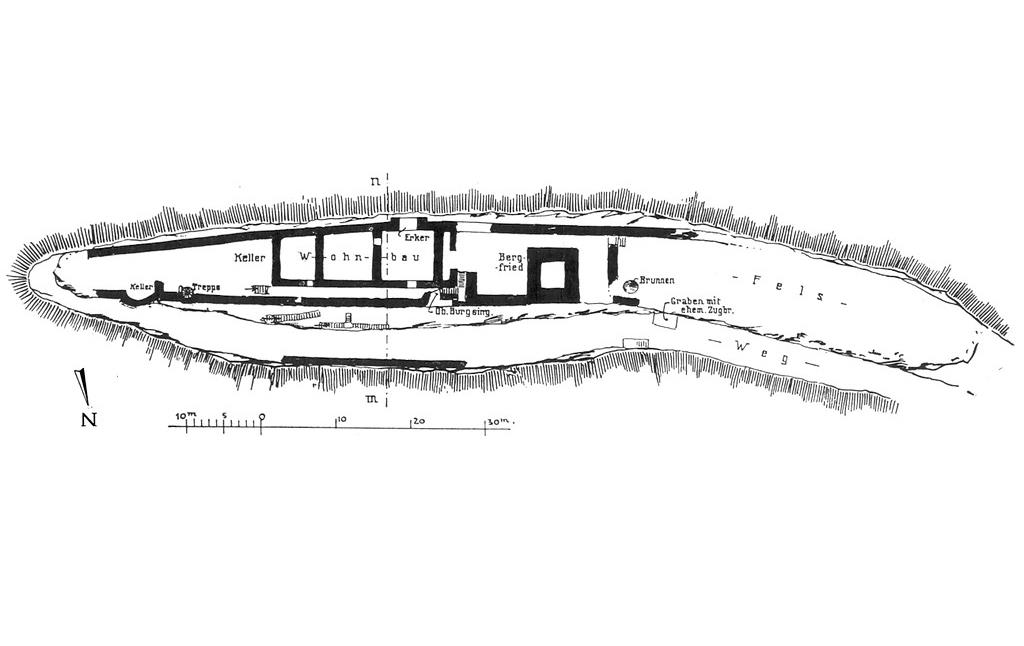

Der Standort der älteren Oberburg ist mit dem Plateau des Felsens identisch. Am Nordfuß dieser Felsbarre erstreckt sich eine ebenso lange und geländebedingt recht schmale Unterburg. Dazu gesellt sich ein überbauter Felsen im Westen und ein tieferliegender Vorsatzfelsen im Osten (vgl. Übel 2002, S. 41)..

Die nördliche Unterburg

Der (ehemalige) Hauptzugangsweg erreicht von Nordwesten die Burgstelle. Am Fuß des Burgfelsens führt der Weg über einen in den Fels gehauenen, schmalen Graben. Dessen Ostwand ist - eigentlich überraschend - mit Mauerwerk verblendet. Von dem hier 1427 erwähnten Tor und Torbau, beide damals in einer Teilungsurkunde genannt, sind lediglich Türanschläge und Führungsnuten der Torbalken im anstehenden Feld sichtbar. Unmittelbar östlich benachbart wurden zwei Wasserbecken nebst Zuläufen - wohl Viehtränken - in den Fels geschrotet (vgl. Übel 1994, S. 35). Am Fuß des hier fast 60 Meter langen Oberburgfelsens lehnten sich mehrere Gebäude der Unterburg an den hier deutlich sichtbar abgearbeiteten Sandsteinfelsen an (vgl. Übel 2002, S. 42). Dem bereits erwähnten Teilungsvertrag ist zu entnehmen, dass sich hier der kleine Stall, ein Pferdestall und das dreigeschossige „Ritterhaus“ mit ebenerdig begehbaren Keller befanden (vgl. Übel 2002, S. 42).

Vom Ritterhaus gelangte man über eine (abgegangene) Treppe und ein Tor zum Vorsatzfelsen, auf dem sich eine rechteckige Zisterne (?) befindet (vgl. Übel 2002, S. 42). Darüber hinaus ist in der Unterburg noch das alte gehuse zu erwähnen. Von diesem, wohl ältesten, Fachwerkgebäude an der Nordseite des Felsens haben sich lediglich die in den Fels gehauene Zugangstreppe und Teile eines Türgewändes erhalten. Zwischen Graben bzw. Burgtor und Ritterhaus befand sich ein langgestreckter, schmaler Burghof, den auf seiner Nordseite eine weitgehend verschwundene Ringmauer begrenzte.

Am Fuß der Südseite des Burgfelsens befindet sich eine Felsenhöhle, die offensichtlich nicht nur natürlichen Ursprunges ist. Eine Zugehörigkeit zur Burg ist denkbar, jedoch nicht nachgewiesen.

Die Oberburg

Wie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit erreicht man heute den Hauptzugang zur Oberburg über eine (moderne) Holztreppe. Abarbeitungen und Pfostenlöcher im Fels im Treppenverlauf verdeutlichen, dass den Zugang mindestens ein Tor sicherte. Am Treppenende in ca. 20 Meter Höhe befindet sich der eigentliche Eingang. Diese zum großen Teil aus dem Fels gemeißelte Toranlage, die teilweise auch Glattquadermauerwerk aufweist, befindet sich unter dem überhängenden Felsenplateau (vgl. Übel 1994, S. 35). Darüber hinaus sicherte eine (heute verschwundene) Zugbrücke den Zugang. Die weiterführende Steintreppe innerhalb des Torbaus knickt rechtwinklig nach Süden ab, führt an einer Wachstube vorbei und erreicht dann einen kleinen Hof auf dem Plateau der Oberburg (vgl. Übel 1994, S. 35). Dieses weist eine Länge von 50 und eine Breite von 11 Metern auf.

Westseite

Dem Burghof unmittelbar westlich benachbart befindet sich ein ca. 2,50 Meter hoher Felsklotz. Er ist mit dem Standort des weitgehend abgegangenen - ursprünglich hölzernen - quadratischen Bergfrieds identisch. Lediglich karge Reste von Buckelquadermauerwerk des jüngeren Turmes sind erhalten. Ebenfalls fast vollständig verschwunden ist das Backhaus östlich des Turms. Weiter im Westen befanden sich zwei mehr oder minder rudimentär erhaltene Wasserversorgungsanlagen: an den Felsstock des Bergfrieds angelehnt eine geräumige, ehemals gedeckte Zisterne sowie anschließend der (ehemals) mehr als 80 Meter tiefe Burgbrunnen (bronnen) (vgl. Übel 2002, S. 43). Weder das Brunnenhaus noch das Tretrad (rad darinnen man gehet …) sind erhalten. Dies gilt auch für die Burgkapelle (capellen Cammer), deren Standort nach Ausweis des Teilungsvertrags von 1427 südlich des Brunnens zu suchen ist.

Ostseite

Den Osten der Oberburg dominierten Wohngebäude. Lediglich die in den Fels geschroteten Fundamente geben (teilweise) Hinweise zur ursprünglichen Größe. Zu diesem Ensemble zählt auch ein Felsenkeller an der Ostspitze des Oberburgfelsens. Er war durch eine Wendeltreppe mit den oberen Stockwerken verbunden. Auf Mehrgeschossigkeit verweisen Balkenauflagen im Fels. Eine zweite Felstreppe, die heute den Flaggenstock am Ostende erschließt, dürfte eine ähnliche Funktion wie die vorgenannte Schneckenstiege gehabt haben.

Das Gros des aufgehenden Mauerwerks auf der östlichen Oberburg ist dem 19. und 20. Jahrhundert zuzurechnen.

Der Westfels

Im Westen der Oberburg befanden sich weitere, heute abgegangene Baulichkeiten. Ein hochgelegener Eingang im Norden ermöglichte den Zutritt zu einem Felsspalt mit Treppe. Sie führte zum Felsplateau.

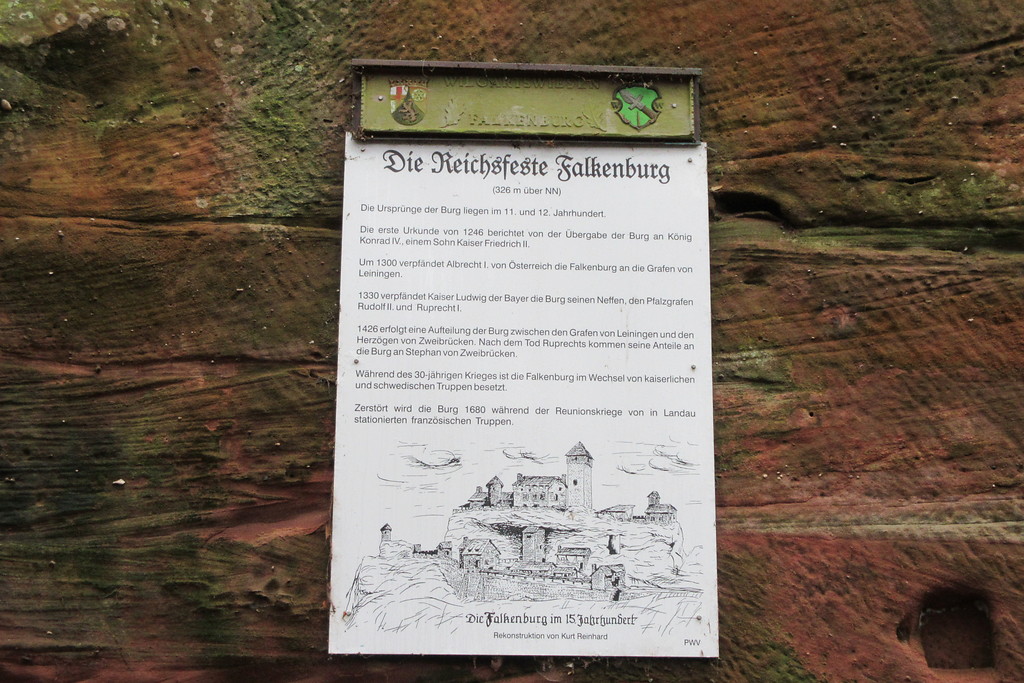

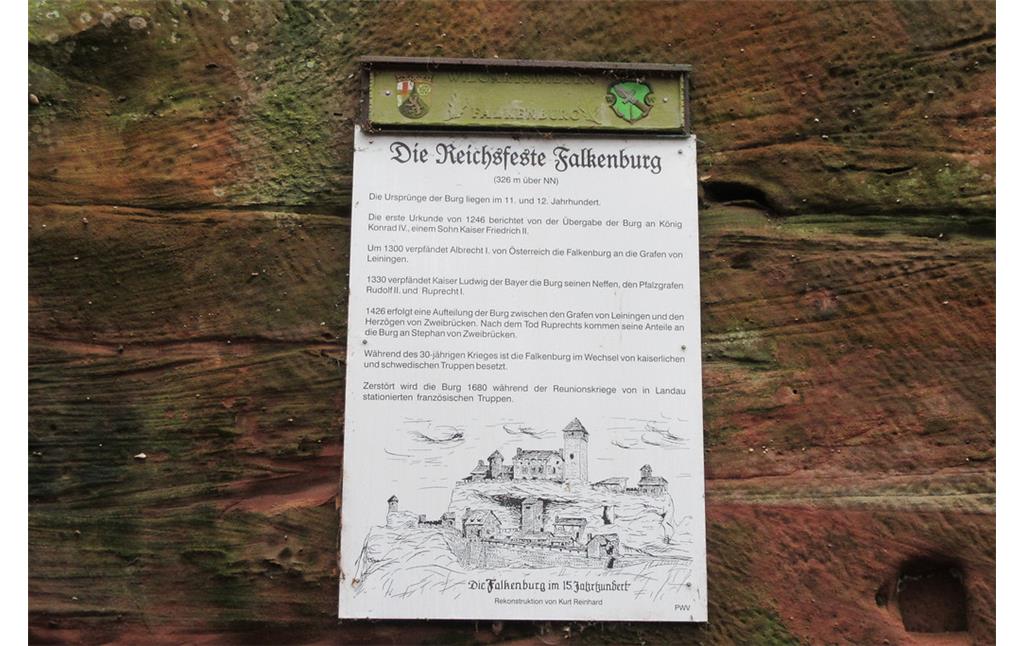

Geschichte

Wie bei den meisten Burgen der Region sind Gründung und frühe Geschichte der Falkenburg letztlich unbekannt. Erstmals werden 1246 die (wohl ältere) Burg und 1296 ein Reichsministeriale namens Werner nebst Brüdern, die sich ebenfalls nach der Burg benannten, erwähnt (vgl. Übel 1994, S. 24 f.). Die Reichsburg diente als Verwaltungssitz, letztlich als „Schutzburg des ausgedehnten Pirminsbezirks mit den Dörfern Wilgartswiesen, Hofstätten, Spirkelbach und Rinnthal“ (vgl. Übel 2002, S. 38) und der nahegelegenen Reichsdörfer Godramstein, Siebeldingen und Birkweiler.

Die Burg als Spekulationsobjekt im 14. Jahrhundert

Angeblich - die von Johann Georg Lehmann (Lehmann 1969, S. 339) erwähnte Urkunde ist heute nicht mehr nachzuweisen - wurde die Falkenburg, vielleicht auch schon die Herrschaft, 1313 von König Albrecht von Habsburg an die Leininger versetzt. Doch ist die Burg „erst 1317 sicher im Besitz der Leininger nachweisbar“ (Übel 2002, S. 38). Damals stellten die Brüder Friedrich V. und Jofried von Leiningen die angedachte Teilung der Reichspfandschaft Falkenburg bis zum Tode ihrer Mutter bzw. Stiefmutter zurück. Burg und Herrschaft finden sich später im Alleinbesitz Jofrieds von Leiningen-Hardenburg.

Im Jahre 1330 trat vordergründig eine bedeutsame Änderung ein. Kaiser Ludwig der Bayer verpfändete die Reichsburg für die recht hohe Summe von 6000 Mark Silber an seine beiden Neffen, die Pfalzgrafen Rudolf II. und Ruprecht I. Dies änderte jedoch an den bisherigen Besitzverhältnissen kaum etwas, da die neubelehnten Pfalzgrafen aus Geldmangel die Pfandsumme schuldig blieben und die Leininger weiterhin über die alten Pfandschaftsrechte verfügten. Die an und für sich schwierigen Besitzverhältnisse wurden in der Folgezeit noch verworrener. Der Nachfolger Jofrieds im Besitz der Falkenburg, Emich V. von Leiningen, musste seinen Burganteil mit seinen Verwandten, den Raugrafen und Herren von Lichtenberg, teilen (vgl. Übel 2002, S. 38).

Im Jahre 1379 suchte das Kurfürstentum Kurpfalz erneut, die Falkenburg (und Burg Guttenberg) zu erwerben. Doch blieb es beim Versuch, da der Kurfürst nicht über die geforderten 30.000 Gulden zur Ablösung der Reichspfandschaft verfügte. Kurfürst Ruprecht fand jedoch einen Ausweg: Er verpfändete jeweils die Hälfte beider Burgen an die Leininger (vgl. Übel 2002, S. 38). Beiden Parteien nutzten im 14. Jahrhundert ihren jeweiligen Anteil an Burg und Herrschaft als Spekulationsobjekt, das man - vorbehaltlich der Pfandrechte des Reiches - bei Bedarf meist zeitlich befristet verlehnte, verpfändete oder öffnete. Schon im Jahre 1379 öffneten die Leininger ihren Anteil an der Falkenburg der Pfalzgrafschaft und überließen derselben von 1382 bis 1385 ihren Burganteil. 1386 folgten die Herren von Dürkheim. Die Pfalzgrafen ihrerseits übergaben Anteile im Jahre 1388 an Wildgraf Georg von Kyrburg und 1392 an Hanemann von Sickingen (vgl. Übel 2002, S. 39).

Das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken als Burgeigner im 15. Jahrhundert

Da das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken nach 1410 die Rechts- und Besitznachfolge des kurpfälzischen Anteils übernahm, änderten sich dementsprechend die Lehns- und Besitzverhältnisse. In diesem Zusammenhang kam es 1427 zu einer detaillierten Bauaufnahme, die uns ein recht genaues Bild vom damaligen Aussehen der Falkenburg vermittelt (vgl. Übel 1994, S. 29 f.).

Im Jahre 1504 und nach 1512 vertrieben einträchtig das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und das Kurfürstentum Kurpfalz die Leininger aus der Falkenburg. Grund dieser Maßnahme war die Beteiligung Emichs VII. im Landshuter Krieg bzw. seine Teilnahme auf französischer Seite am Krieg gegen Kaiser Maximilian I. (vgl. Übel 2002, S. 39). Dieser Zustand endete 1518 mit der Rückgabe der leiningischen Burg- und Herrschaftsanteile.

Die vom Bauernkrieg 1525 nicht betroffene Falkenburg blieb weiterhin bewohnt und bewirtschaftet. Im Jahre 1560 erbte Emich X. den leiningischen Anteil und begründete die neue Grafenlinie Leiningen-Falkenburg (vgl. Übel 2002, S. 39). Doch schon 1612 fiel der Burganteil an die Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg. Beide Grafenlinien bewohnten, ebenso wie die Zweibrücker, keineswegs die Burg, sondern nutzten sie lediglich als Sitz ihrer jeweiligen Verwaltungsbeamten. So verwundert es wenig, dass um die Jahrhundertwende erstellte Burginventare belegen, dass die Falkenburg nur noch notdürftig unterhalten und insbesondere militärisch vernachlässigt worden war.

Trotzdem spielte die Falkenburg im Dreißigjährigen Krieg eine - wenn auch untergeordnete - Rolle. Schwedische Soldaten, die sich in der Burg eingenistet hatten, wurden 1632 von kaiserlichen Truppen vertrieben (vgl. Übel 2002, S. 39). Letztere nutzen in der Folgezeit die Anlage als Stützpunkt. Erst 1648 erhielten die eigentlichen Besitzer die offensichtlich unzerstörte Falkenburg zurück.

Im Holländischen Krieg bzw. im Vorfeld des Pfälzischen Erbfolgekriegs machte im Jahre 1677 das Kurfürstentum Kurpfalz sein Öffnungsrecht an der Falkenburg, das ihm 1379 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 67/895, Bl. 121v) zugestanden worden war, geltend und verlegt eine kleine militärische Einheit in die Falkenburg. Die wenigen und unzureichend bewaffneten Soldaten vermochten jedoch einem Angriff französischer Truppen im Jahre 1680 nicht standzuhalten und mussten die Burg den Angreifern überlassen. Die französischen Besatzungssoldaten, die nur kurze Zeit auf der Burg verweilten, zerstörten beim Abzug die Anlage (vgl. Übel 2002, S. 39). Die Ruinen nutzte man in der Folgezeit zur Gewinnung von billigem Baumaterial.

Überliefert sind zahlreiche Burgfriedensverträge, die die Grafschaft Leiningen mit der Kurpfalz zwischen 1364, 1379 und 1572 schloss (Vgl. Übel 2002, S. 40f.).

Erreichbarkeit

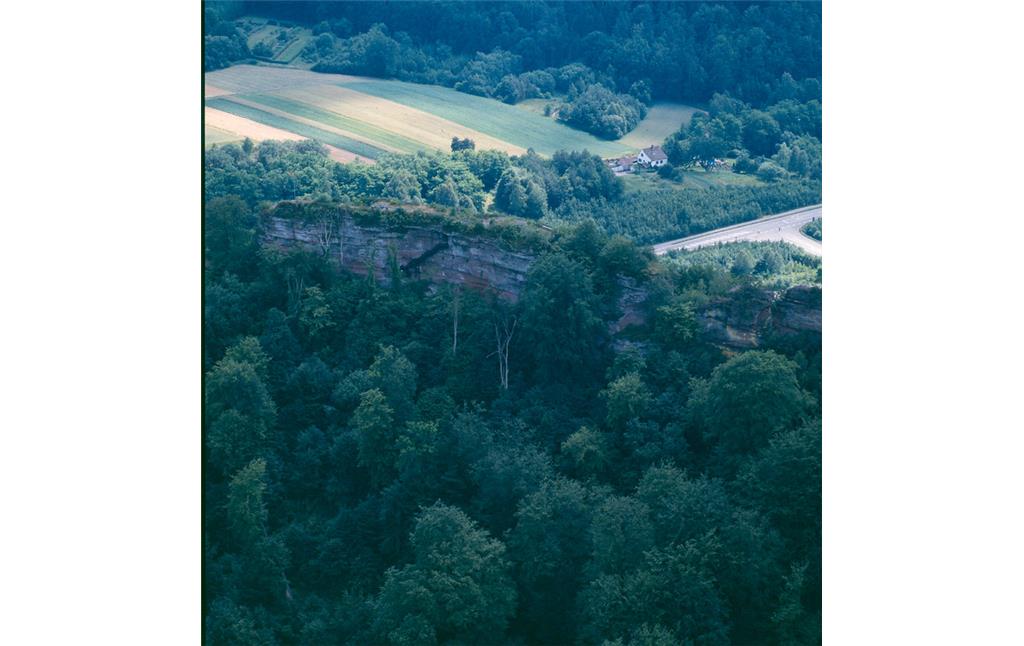

Die Falkenburg befindet sich auf dem Südteil einer bis zu 20 Meter hohen, 12 Meter breiten und fast 180 Meter langen Felsbarre auf dem Gipfel des Schloßbergs westlich von Wilgartswiesen. Man erreicht vom Ausgangspunkt, der Tiergartenstraße in Wilgartswiesen, auf markiertem Wanderweg nach kurzem, steilem Anstieg (ca. 10 Minuten) die Burg.

Kulturdenkmal

Zur Falkenburg gibt es einen Eintrag Im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Südwestpfalz (Stand Januar 2025). Der Eintrag lautet:

„Falkenburg westlich der Ortslage: 1246 als Reichsburg erwähnt, 1689 zerstört, erhalten Felsensockel des ehemaligen Bergfrieds, Reste der Wohnbauten“

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2024)