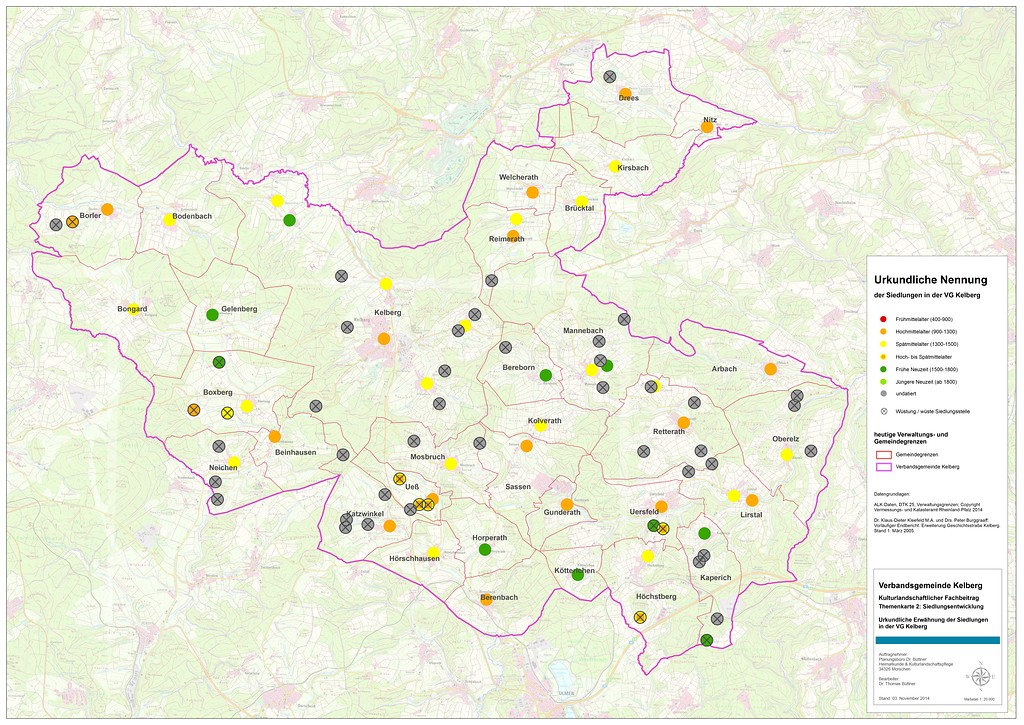

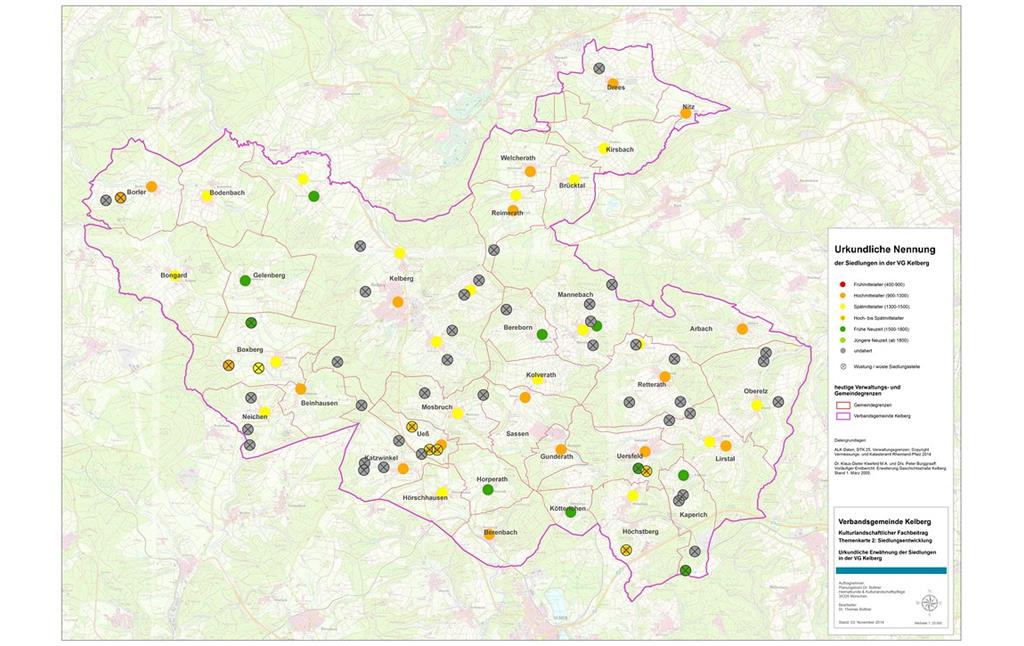

Dies gilt auch für die Orte Retterath und Welcherath. Retterath wurde 1052 als „Rethoroth“ und Welcherath als „Werichonissartem“um 1100 erwähnt. Welcherath wurde zwar 954 in einer Urkunde des Erzbischofs Ruotbert betreff der Grenzumschreibung der hochmittelalterlichen Waldpfarrei Nachtsheim und die Einweihung einer Filialkirche zu Welcherath (Verbandsgemeinde Kelberg) erwähnt, aber diese Urkunde ist nach dem Regionalhistoriker Erich Mertes eine Fälschung von ca. 1100. Zu den älteren Orten sind auch Berenbach und Uess zu erwähnen, die beide bereits 1103 als „Berbenbac“ und „Usse“ erstmals schriftlich belegt sind (Mertes 1993, S. 92 u. S. 100-101). Dann folgen die Ersterwähnungen von Nitz 1110 als „Niteske“, Borler 1140 als „Budelar“, Katzwinkel 1143 und Uersfeld um 1150 als „Urnesfeld“ 1150 (Mertes 1993, S. 93, 96, 99-100).

Im 13. Jahrhundert werden Gunderath 1200 als „Gunderscit, Dürrbach (das heutige Oberdorf von Lirstal) um 1200, Sassen um 1200, Reimerath 1216 als “Hof Revinroth„, Drees 1222 als “Dreisa„, Arbach 1258, Beinhausen 1290 als “Beinchenhusen„ erwähnt (Mertes 1993, S. 92-101). Es ist zu vermuten, dass diese Orte in der hochmittelalterlichen Rodungsphase entstanden sind. Dies gilt auch für die Ortschaften, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden sind.

Im 14. Jahrhundert nimmt die Zahl mit 15 erwähnten Ortschaften zu. Es handelt sich hier um die Ersterwähnungen von Boxberg (als “Buxber„ 1324), Kolverath (als “Kolferrat„ 1324), Brücktal (als Brucke 1330), Kirsbach (1330 als “Kirchbach„), Oberelz (um 1330), Lirstal (als “Leppelzal„ 1336), Meisenthal (1341) Bodenbach (1344), Bongard und Mosbruch (als “Hof zum Bomgarten„ bzw. “Mosebruch„ um 1350), Hünerbach, Köttelbach und Neichen (als “Hunrbach„, Hof von Overkottelbach bzw. “Hof von den Eichen„ in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts), Rothenbach (1377), Höchstberg (1389) (Mertes 1993, S. 92-101). Bemerkenswert ist, dass im Vergleich zur ersten Hälfte des 14. Jahrhundert mit elf Erwähnungen, die Zahl in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit vier erstmalig erwähnten Ortschaften relativ gering war.

Dies gilt auch für das 15. Jahrhundert, in dem nur fünf Orte erwähnt worden sind. Hier handelt es sich um die Orte Zum Ried (1414), Hörschhausen (als “Huerszhusen„ im 15. Jahrhundert), Salcherath (als “Seelchenrode„ 1457 und Zermüllen (als “zur Molen„ 1466).

Im 16. Jahrhundert nimmt die Zahl der Ersterwähnungen etwas zu: Gelenberg, Horperath (“Horpert„), Kölnische Höfe und Kötterichen (als “Koderigh„ nach 1500), Bereborn (als “Berreboir„ nach 1542), Sickerath (1552), Kaperich (1557).

Archäologische Funde und Befunde haben belegt, dass das Gebiet der Verbandsgemeinde Kelberg bereits seit der jüngeren Eisenzeit (ca. 400 bis 50 v. Chr.) und der Römerzeit (50 v. Chr. bis 300 n. Chr.) kontinuierlich besiedelt war. Wie die Besiedlung von ca. 300 n.Chr. bis ca. 800 war ist nicht archäologisch und historisch belegt. Zu vermuten ist, dass in dieser Zeit dort auch Menschen gelebt haben, aber dafür gibt es keine Belege.

In dieser Übersicht handelt es sich um Ersterwähnungen. Dies bedeutet, dass die Ortschaften meistens als Weiler oder Gehöfte vorhanden waren. Das genaue Alter ist somit nicht bekannt. Man könnte lediglich sagen, dass die Siedlungen älter als ihre Ersterwähnung sind. Die Erstnennungen von Ortschaften bieten eine Grundlage für die Chronologie der Kulturlandschaftsgeschichte im Gebiet der Verbandsgemeinde Kelberg. Von den Ortschaften ausgehend erfolgte die Landnutzungsgeschichte dieses Raumes, die bis heute in der Kulturlandschaft strukturell ablesbar ist. Die Ortslagen sind Räume kulturlandschaftlicher Verdichtung und je nach Anzahl in einer Periode ein Indiz für Expansion bzw. für Reduktion der Nutzungsintensität. Dies betrifft insbesondere landwirtschaftlicher Nutzflächen und die Agrarnutzung des Waldes. Zugleich sind die Ortslagen in der Kulturlandschaftsgeschichte persistent und bilden bis heute eine prägende Struktur.

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2018)