Geschichte

Baubeschreibung

Geschichte

Bis 1995 ging man allgemein davon aus, Burg Wilenstein sei „durch Kaiser Friedrich I. errichtet und mit Reichsministerialen aus Kaiserslautern besetzt worden“ (Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 324). Diese Ansicht gilt seit den Forschungen von Martin Dolch als überholt.

Die ältere Burg

Ritter Landolf von Wilenstein, der erste (1174), sich nach der Burg benennende Ritter, war kein Reichsministeriale, sondern ursprünglich ein Ministeriale (Untervogt) des Klosters Hornbach und erst später ein Lehnsmann der Grafen von Saarwerden. Das Grafengeschlecht war im Besitz der ausgedehnten Forsten zwischen dem Aschbach und der oberen Moosalb, das seit dem 9. Jahrhundert Eigentum der Abtei Hornbach war. Die Waldungen gelangten wohl mithilfe der Klostervogtei in saarwerdischen Besitz (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 324). Martin Dolch sieht daher - mit der gebotenen Vorsicht - in den Grafen von Saarwerden nach der Mitte des 12. Jahrhunderts die Gründer und Erbauer von Burg Wilenstein (Dolch 2004, S. 30).

1237 (Hauptstaatsarchiv München I; Rheinpfälzer Urkunde 1157 u. 1157a) endete die ursprüngliche Zusammenarbeit der Herren von Wilenstein - Amtsnachfolger Landolfs waren 1207 Ritter Gerwin von Wilenstein und 1237 (des Letztgenannten Sohn?) der Ritter Eberhard von Wilenstein) - mit dem Kloster, denn Abt und Konvent, die den Vorgenannten das Schultheißenamt und Ländereien des Klosters erblich übertragen hatten, lösten das bisher bestehende Dienstverhältnis, da sie künftig nicht mehr gewillt waren, es Lehnsleuten der Grafen von Saarwerden zu überlassen.

Ende des 12. Jahrhunderts werden Verbindungen der Wilensteiner zum nördlich benachbarten Reichsland (Kaiser-)Lautern unübersehbar. So bestanden Kontakte der Herren von Wilenstein zu den Lauterer Burgmannenfamilien von Beilstein, Wartenberg und Falkenstein urkundlich nachgewiesen und nicht zuletzt war 1219 Landolfs Sohn, der Ritter Albero von Wilenstein, Burgmann auf der Reichsburg in (Kaisers-) Lautern und hatte Sitz und Stimme im dortigen Königsgericht (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 325f).

Burg und Herrschaft Wilenstein gelangten im Verlauf des 13. Jahrhunderts von den Grafen von Saarwerden auf dem Erbwege in den Gemeinschaftsbesitz der Herren von Daun und der Grafen von Homburg. Die neuen Anteilseigner nutzten die Erträge von Burg und Herrschaft in den nachfolgenden Jahrzehnten offensichtlich zum Nutzen der jeweiligen Familie. Dies führte mehrfach zu handfesten Streitigkeiten. So erhielt Sophie, die Tochter des Emich I. von Daun und der Elisabeth von Leiningen 1323 anlässlich ihrer Heirat mit Gottfried III., dem Wildgrafen von Kirberg, Burg und Herrschaft Wilenstein als Mitgift. Nach ihrem kinderlosen Tode um 1333 fiel beides - zum Verdruss von Raugraf Konrad, des dritten Ehemannes der Elisabeth - an den vorgenannten Gottfried.

Im Herbst 1332 waren (ungenannten) „Burggemeinern Gewalttaten zum Schaden der Wormser Kirche“ (Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 326) zur Last gelegt worden. Dies nahm Erzbischof Balduin von Trier, als Garant des linksrheinischen Landfriedens zum Anlass, Burg Wilenstein zu belagern und nach der Einnahme zu brechen. Dementsprechend wird in einer 1333 ausgestellten Urkunde die Burg als zerstört (demolitione) und 1336 (Landeshauptarchiv Koblenz, 1 C/1, Nr. 1012. ) als ehemalige Burg bezeichnet.

Die Herrschaft und die ruinierte Burg Wilenstein blieben damals innerhalb der Eignerfamilien umstritten. 1334 war - mit Balduins Hilfe - das Gut in Händen des Wildgrafen Gottfried, doch zwang noch im gleichen Jahr das Haus Daun-Oberstein Gottfrieds Erben zur Aufgabe aller Ansprüche auf Wilenstein. Zwei Jahre später wird letztmals mit Wirich von Wilensteiner ein Ritter im Zusammenhang mit der Burg fassbar. Mit dessen Sohn Johann starb überdies das Geschlecht 1372 aus (vgl. Dolch 2004, S. 43).

Die jüngere (geteilte) Burg der Herren von Daun-Falkenstein und der Herren von Flersheim (ab 1340)

Im Zusammenhang mit den Streitigkeiten der Herren von Daun-Oberstein mit Wildgrafen um den Besitz Wilensteins hatte sich Kuno von Daun-Oberstein offenbar mit den Grafen von Saarwerden verbündet und die Herrschaft mit ihnen geteilt (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 327). Sie errichteten nach 1340 anstelle der zerstörten Burg nun eine weitaus größere, zweigeteilte Anlage. Das „vordere“ Haus stand den Daunern zu, die „hintere“, deutlich abgegrenzte Burg war im Besitz der Grafen von Saarwerden. Letztere überließen ihren Burgteil lehnsweise den Edelknechten Jakob und Johann von Flersheim. Vier Jahre später „gelang es Agnes von Daun-Oberstein, die Wildgrafen zum Verzicht“ (Dolch 2004, S. 44) zu zwingen.

1348 (Hauptstaatsarchiv München I; Rheinpfälzer Urkunde 2479) schlossen die Flersheimer mit Kunos Sohn Wirich V. von Daun einen Burgfrieden und öffneten 1359 ihren Burganteil der Pfalzgrafschaft. Dabei wird deutlich, dass dieser Burgteil nicht nur dem Ritter Johann von Flersheim und seinem Sohn Bertold, sondern nun noch zwei weiteren Gemeinern zustand. Überdies legte man damals fest, dass keyner sinen thorn uber den andern buwen solle oder sonst einen neuen schedlichen Bau errichten dürfe, von dem aus dem anderen Burgteil Schaden zugefügt werden könnte.

Im 14. Jahrhundert wurden Burg und Herrschaft zusehends zu Spekulationsobjekten oder dienten als Sicherheit bei Rechtsgeschäften. So trug 1356 Emich II., jüngerer Bruder Wirichs V. von Daun, „sein vorderes Haus den Grafen von Leiningen wohl gegen eine angemessene Geldsumme zu Lehen auf“ (Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 327). Zeitgleich nahm er diverse Burggemeiner auf und verpfändete später die Burg an den solventen Ratsherrn Ecke von Lautern und bis 1412 an dessen Sohn Dirolf. Diese Rechtsgeschäfte, meist Verpfändungen und Unterverpfändungen von Burg- und Herrschaftsanteilen, führten zu teilweise undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen und permanent wechselnden Bewohnern.

Im Jahre 1410 klagten der Trierer Erzbischof und der Graf von Veldenz, das hintere Haus Wilenstein, also der Burgteil der Herren von der Flersheim, sei zum Stützpunkt von Wegelagerern - gemeint waren die Burggemeiner - geworden. Ein pfalzgräfliches Militärkontingent zwang aus diesem Grund im folgenden Jahr die Gemeiner Gerhard von Flersheim, genannt Monsheimer, und Hans Horneck von Weinheim, der Junge, zur kampflosen Übergabe der Burg (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 327). Letztlich blieb dieser Vorgang jedoch mehr oder weniger folgenlos.

So verwundert es wenig, dass wenig später die Burggemeiner unter Führung des Hans Horneck von Weinheim sich widerrechtlich in den Besitz des dem Kloster Eußerthal gehörigen nahen Lauberhofs setzten. 1412 wurden sie zu Rückgabe und Entschädigungsleistungen gezwungen. Damit nicht genug. 1464 (Hauptstaatsarchiv München III, 38-4-106) überfiel Hans von Flersheim der Ältere den Nürnberger Kaufmann Anton Baumgärtner und setzte ihn und dessen Knecht auf dem Wilenstein fest. Seine Lösegeldforderung schlug jedoch fehl, da er auf Anordnung Pfalzgraf Friedrichs I. vom Kaiserslauterer Amtmann und dem Burggrafen von Alzey festgenommen und zur Freilassung der Nürnberger genötigt wurde (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 328). Ungeachtet dieser Rechtshändel und Übergriffe blieben die Flersheimer im Besitz der halben Burg und Herrschaft und waren weiterhin Lehnsleute der Grafen von Saarwerden. Beide Parteien suchten gleichwohl den Ausgleich und bekräftigten 1467 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 67/813, Bl. 218v) den Burgfrieden.

1481 erwarb Pfalzgraf Philipp das bisher leiningische vordere Haus, das damit pfalzgräfliches Lehen wurde (vgl. Dolch 2004, S.40). Ungeachtet dieses Besitzwechsels blieben die inneren Verhältnisse auf der Burg weiterhin angespannt. Grund dieser Misshelligkeiten waren die große Zahl der Anteilseigner, deren unterschiedlicher Stand und die teilweise undurchsichtige Größe ihrer Anteile. Diese Spannungen suchte man mittels Vertrag 1520 (Landesarchiv Speyer, F 1/10, Blatt 231) zu beheben. Die Gemeiner der vorderen Burg Wilenstein, letztlich die Brüder Philipp und Wirich von Daun, Grafen zu Falkenstein und zu Limburg, Herren zu Oberstein und zu Bruch, einigten sich mit den nunmehr neun Gemeinern der hinteren Burg. Die Halsgerichtsbarkeit blieb den Grafen vorbehalten, die Daun-Falkensteinischen Ländereien - fortan als „Wirichshube“ bezeichnet - und der kleinere Teil - die „Flersheimer Hube“ - wurden ausgesteint und das Problem, dass die Flersheimer mit ihrem Turm (=Bergfried) die gräfliche Seite „überbaut“ hätten, wurde gelöst (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 328).

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben des Johannes von Daun, die vordere Burg Wilenstein 1546 zum Wittumssitz seiner Ehefrau, der Wild- und Rheingräfin Ursula, zu bestimmen, wird der bauliche Zustand der vorderen Anlage erwähnt. Dieser wurde damals als schlecht beschrieben und sollte angemessen verbessert werden (Landesarchiv Speyer, C 14/87, Bl. 63). Nicht nur dieser 1560 noch bewohnte Burgteil, sondern auch der hintere (Flersheimer) Wilenstein wird um 1570 (Landesarchiv Speyer, C 14/87, Bl. 105) als „zerbrochen und verbrennet“ bezeichnet.

Damit enden die Nachrichten im Zusammenhang mit der Burg, die nach allgemein vertretener Ansicht - jedoch ohne urkundlichen Beleg - erst im Zusammenhang mit der Eroberung von Kaiserslautern 1635 zusammen mit den Dörfern Mölschbach und Trippstadt unterging. 1664 konstatierte der kurpfälzische Landschreiber Willenstein ist ruinirt ... Wohnt niemandt alldar..

Im Gegensatz zur Burg blieb die Herrschaft Wilenstein bestehen. Die kurpfälzischen Herrschaftsanteile (das Wilensteiner Lehen) gelangten auf Umwegen 1716 als Erblehen an den Freiherrn Ludwig Anton von Hacke, der Flersheimer Anteil auf Umwegen an die Grafen von Wartenberg, bzw. kurzzeitig an die Grafen von Sickingen (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 329).

1792 zogen die Franzosen die gesamte Herrschaft als Nationalgut ein. Der Burgruine wurde - wenig geglückt - in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts als Schullandheim teilweise wieder aufgebaut.

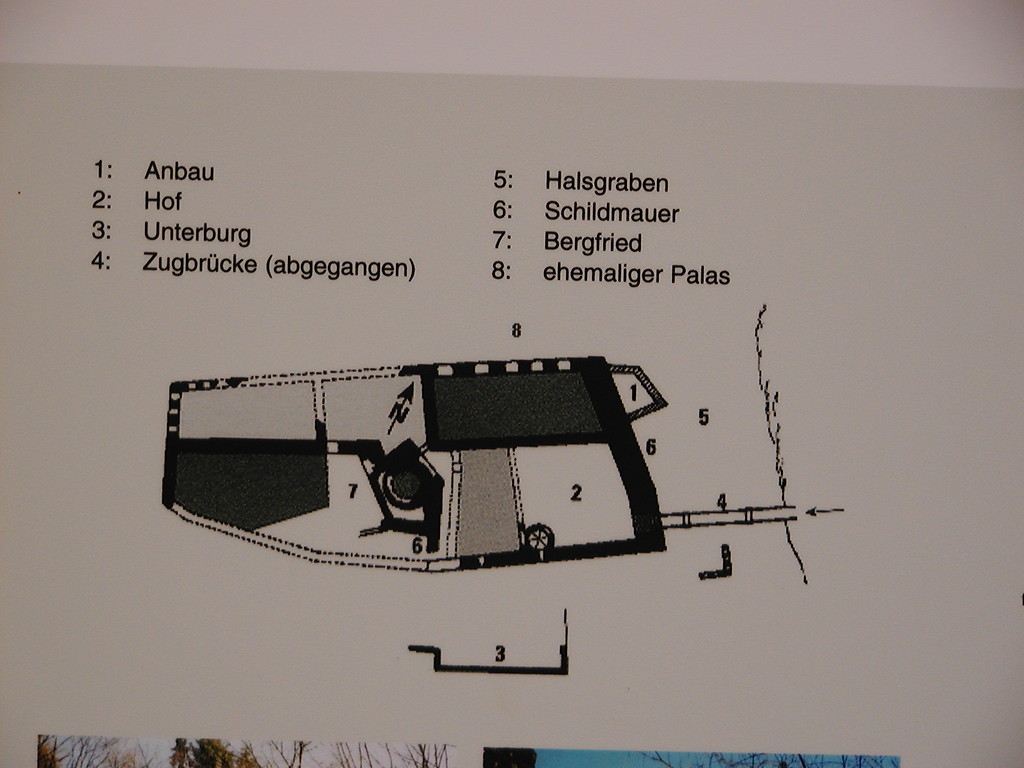

Entwicklung der Gesamtanlage

Die Burg wurde im Verlauf ihrer langen Geschichte mehrfach zerstört, wieder auf- und umgebaut und insbesondere Mitte des 14. Jahrhunderts zur Doppelburg umgestaltet.

Frühe Periode (von ca. 1150-1350)

Von der frühen, wohl Mitte des 12. Jahrhunderts errichteten, wohl schmäleren Burg sind nur noch wenige Reste, insbesondere der Stumpf eines ursprünglich zentral stehenden runden Bergfrieds - ähnlich dem von Steinenschloss - und Wohnbauteile erhalten.

Die mittlere Periode III, (Mitte des 14. Jahrhunderts)

Nach einer Zerstörung erfolgte zur Mitte des 14. Jahrhunderts der Wiederaufbau als Doppelburg. Ein relativ schmaler grabenartigen Gang trennte nun die beiden Anlagen.

Im „hinteren Haus“ (westlicher Burgteil) entstand durch Erdaufschüttung jener Raum, der einen Wohnbau aufnahm. An Stelle des runden Bergfrieds entstand ein fünfeckiger Bergfried. In der vorderen Anlage verstärkte man im Osten die bisherige Außen- zur Schildmauer. Den Palas rückte man nach Süden und gewann vor dem Felsabbruch ein Kellergeschoß und eine größere Hoffläche im Norden.

Späte Periode ( 15/16. Jahrhundert)

Beide Burgen wurden umgestaltet und überbaut. Im „hinteren Haus“ stockte man den Palas auf, in der vorderen Burg gestaltete man die Schildmauer um. Auch der Palas wurde gleichzeitig aufgestockt und dabei das „Kapellenfenster“ eingesetzt. Offensichtlich verbreiterte man damals auch den Halsgaben nach Osten. 1496 wird die Georgskapelle (oratorium S.Georgio sacrum in castro Wilstein) im Burgareal erwähnt. Ihr konkreter Standort ist unbekannt.Baubeschreibung

Das nordöstliche Burgareal – identisch mit dem in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts installierten Schullandheim – beherbergt den „vorderen Wilenstein“, letztlich die Daun-Falkensteinische Grafenburg. An diesen Komplex schließen sich, durch einen schmalen, grabenartiger Gang, westlich die Ruinen des kleineren, „hinteren Wilenstein“ an.

Letztlich schützte an der Hauptangriffsseite ein recht breiter, von Nord nach Süd verlaufender, breiter Halsgraben beide Burgteile. An der nördlichen Grabenseite erheben sich die Wirtschaftsgebäude des „Wilensteiner Hofs“. Auf der Südseite des Halsgrabens erstreckt sich ein Felsplateau, das Standort der beiden Burgteile ist.

Der vordere Wilenstein

Unzweifelhaft ist die Daun-Falkensteinische Grafenburg der größere und sehenswertere Teil der Gesamtanlage. Beeindruckend ist ohne Zweifel die 25 Meter lange, aus glatten Quadern und Buckelquadern errichtete, starke Schildmauer, die einst den angebauten Palas und die anderen Gebäude zu decken hatte.

Sie verlief mit leichtem Knick parallel zum Halsgraben in ostwestlicher Richtung. Im südlichen Drittel befindet sich - ähnlich der Wachtenburg - der Hauptzugang. Die Schildmauer ist das Ergebnis mehrerer Umgestaltungen. Ursprünglich hatte man, nach Ansicht von Walter Hermann, um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Angriffsseite im Schildmauerverlauf durch den Bau eines fünfeckigen Bergfrieds - ähnlich dem der Burg Hohenecken - gedeckt. Spuren seiner Fundamente seien als Abarbeitungen im Felsboden hinter der Schildmauer rudimentär sichtbar (vgl. Herrmann 2004, S. 2002). Ob dieser Turm - falls er tatsächlich bestand - im Zuge der nachfolgenden Umgestaltung des Ostberings zur Schildmauer bereits damals oder später abgebrochen wurde, ist ungewiss (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 332).

Der fortifikatorische Schwachpunkt der Schildmauer - ein spitzbogiges Tor an der Hauptangriffsseite - war durch einen Gusserker zusätzlich geschützt. Weiteren Schutz boten natürlich der breite, vor der Mauer in den Felsen eingearbeitete Halsgraben und die heute verschwundene Zugbrücke. Ein Brückenpfeiler, dessen Reste im 19. Jahrhundert noch sichtbar waren, ist heute völlig abgegangen. Dies betrifft auch den Brückenkopf an der Grabennordseite sowie einen trapezförmigen, später Anbau an die westliche Schildmauer (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 330).

Die Außenwand des Palas an der nördlichen Seite der vorderen Burg, der zur gleichen Zeit wie die Schildmauer entstand, blieb teilweise im ursprünglichen Zustand erhalten. Die Ostgiebelseite dieses Gebäudes ist mit der Schildmauer identisch. Das dort im zweiten Obergeschoss eingefügte, von der Grabenseite gut sichtbare, zweiteilige, spitzbogige Maßwerkfenster wird allgemein, wenn auch ohne jeglichen Beleg, als Kapellenfenster gedeutet (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 330). Der mit Buckelquadern verkleidete Bau weist im Untergeschoss der Westseite zwei senkrechte schießschartenähnliche Schlitzfenster und eine sekundär eingesetzte Ausfallpforte (?) auf (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 330).

Erst in den Obergeschossen verweisen die in Stichbogennischen stehenden rechteckigen Fensteröffnungen auf die (spätere?) Hauptfunktion dieses Gebäudes. In der Westmauer sind lediglich die beiden teilzerstörten Kragsteine, die wohl zu einem Aborterker gehörten, an ihrem ursprünglichen Platz im dritten Geschoss verblieben. Die drei Fenster wurden dagegen erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hinzugefügt. Auch das Dach ist zusammen mit der ursprünglich zweistöckigen Südmauer dieses Wohnbaues das Ergebnis des wenig geglückten Wiederaufbaues der fünfziger Jahre. Heute beherbergt der verändert wiederaufgebaute Palas ein Landschulheim.

Vollkommen abgegangen ist ein weiterer Wohn- oder Wirtschaftsbau, der den Hof nach Westen abschloss. Dies belegen Pfosten- und Balkenlöcher. An dieses Gebäude war ein runder Treppenturm angefügt, der angeblich einen noch Ende des 19. Jahrhunderts sichtbaren Brunnenschacht barg (Pfälzische Kreisgesellschaft des bayerischen Architecten- und Ingenieur-Vereins (Hrsg.) 1893), S. 28).

Ein schmaler, fast grabenartiger Gang teilt die Gesamtanlage von Nord nach Süd. Während sich östlich der bereits beschriebene vordere Wilenstein befindet, schließt sich östlich die hintere Burg an.

Der „hintere“ Wilenstein

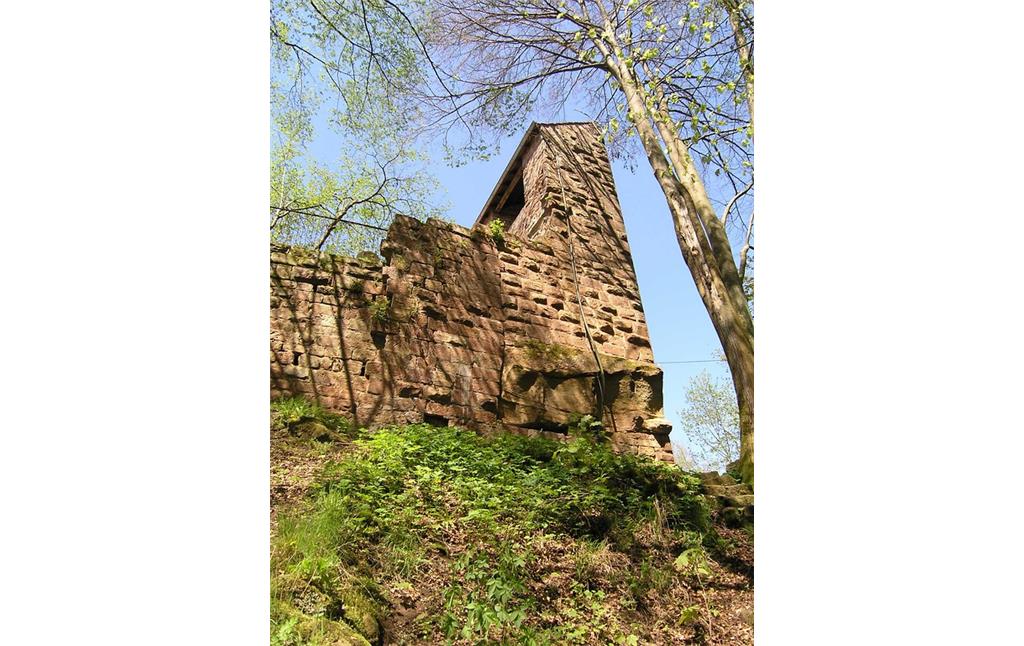

Der den Flörsheimern zustehende Burgteil deckte schildmauerartig ein recht großer fünfeckiger Turm. Er hatte im Wesentlichen nur den dahinterliegenden, langgestreckten Wohnbau zu schützen. In fast voller Höhe steht allerdings nur die östliche Mauer aufrecht, während der westliche Teil des Turms nur in mäßiger Höhe erhalten geblieben ist.

In diesem Turmstumpf verbirgt sich eine Besonderheit: das Untergeschoss eines runden Bergfriedes, der im pfälzischen Raum nur äußerst selten nachgewiesen werden kann. Sorgfältig hergestellte, großformatige Buckelquader mit Randschlag und Wolfslöchern verweisen auf das hohe Alter dieses Turmes, der in der Tat der älteste Teil der Burg ist (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 333). Von Bedeutung ist dabei, dass der runde (Durchmesser fast acht Meter) zentral im Burgareal stehende Bergfried nicht etwa in der urkundlich ausdrücklich als älter bezeichneten vorderen Burg, sondern im jüngeren Flörsheimer Teil zu finden ist.

Wie bei der vorderen Burg ist der mehrfach umgebaute Wohnbau auch hier direkt an die Fortifikation angelehnt und bildet so mit diesem zusammen eine Einheit. Dieser meist als Flörsheimer Ritterhaus bezeichnete Bau an der Südseite der Umfassung weist auf seiner Nordseite die unteren Steinreihen eines Vorgängergebäudes des 12. Jahrhunderts auf (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 333). Diese Überlegung wird von Brandspuren unterstützt.

Über den Vorgängerbau, bzw. auf dessen Grundmauern errichtete man einen Neubau, der heute eine spitzbogige Tür, Kaminreste im Erdgeschoss und darüber liegend ein gekuppeltes Fenster mit Sitzbänken aufweist (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 333). Dazu gesellen sich im nächsthöheren Stockwerk zwei weitere kleine Fenster. Der Wohnbau war voll unterkellert und wies zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss auf. Mehrere Kragsteine an der nördlichen Traufseite sind mit einem zu vermutenden Wehrgang in Verbindung zu bringen.

Die Funktion der beiden zwischen Turm und Wohnbau später errichteten, kleinen, eingewölbten Räume ist unbekannt.

Das Areal an der Nordseite des Palas wird allgemein als Burghof angesehen.

Unterburg

Eine Unterburg (Wirtschaftshof?) ist auf einer vorgelagerten, niedriger gelegenen Terrasse vor allem auf der Süd-, in geringerem Maße auch an der West- und Nordseite des Burgareals begründet zu vermuten (vgl. Dolch/Ulrich/Barz 2007, S. 330). Darauf verweisen dort die Rudimente von Mauerzügen und umherliegende Mauersteine im Steilhang. Der Zugang zu diesem hufeisenförmig die Gesamtanlage umschließenden Bauteil befand sich wohl an der Nordwestecke.

Erreichbarkeit

Die Zufahrt erfolgt am Trippstadter Freibad vorbei bis zum Parkplatz Wilensteinerhof unmittelbar bei der Burg. Eine Innenbesichtigung der vorderen Burg ist ohne Genehmigung des Besitzers unmöglich. Der hintere, Flörsheimer Teil ist frei zugänglich.

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2018)