Burg Kiel

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Landeskunde

Gemeinde(n): Kiel

Kreis(e): Kiel

Bundesland: Schleswig-Holstein

Koordinate WGS84 54° 19′ 27,98″ N: 10° 08′ 33,03″ O 54,32444°N: 10,14251°O

Koordinate UTM 32.574.305,80 m: 6.020.221,77 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.574.404,15 m: 6.022.191,46 m

-

Kieler Schloss, Rantzau-Bau (2008)

- Copyright-Hinweis:

- Dguendel CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

- Fotograf/Urheber:

- Dguendel

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Rantzau-Bau und Schlosshof (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel. Rantzau-Bau, Freitreppe von 1887 zum Innenhof (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Ostflügel, Neubau von 1961/63 (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Rantzau-Bau links, Landeshalle rechts (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Blick von Süden, Rantzau-Bau links, Landeshalle mittig, Ostflügel rechts (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Landeshalle, Zugang vom Schlosshof (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Ansicht von Norden aus dem Stadtgraben heraus (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Printengarten/Schlossgarten, Blick von Schlosshof in den Stadtgraben (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Ostflügel (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Printengarten/Schlossgarten, Denkmal für Zar Peter den Großen (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Burg und Schloss Kiel, Printengarten/Schlossgarten, Denkmal für die Werftarbeiter (2025)

- Copyright-Hinweis:

- Claus Weber / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

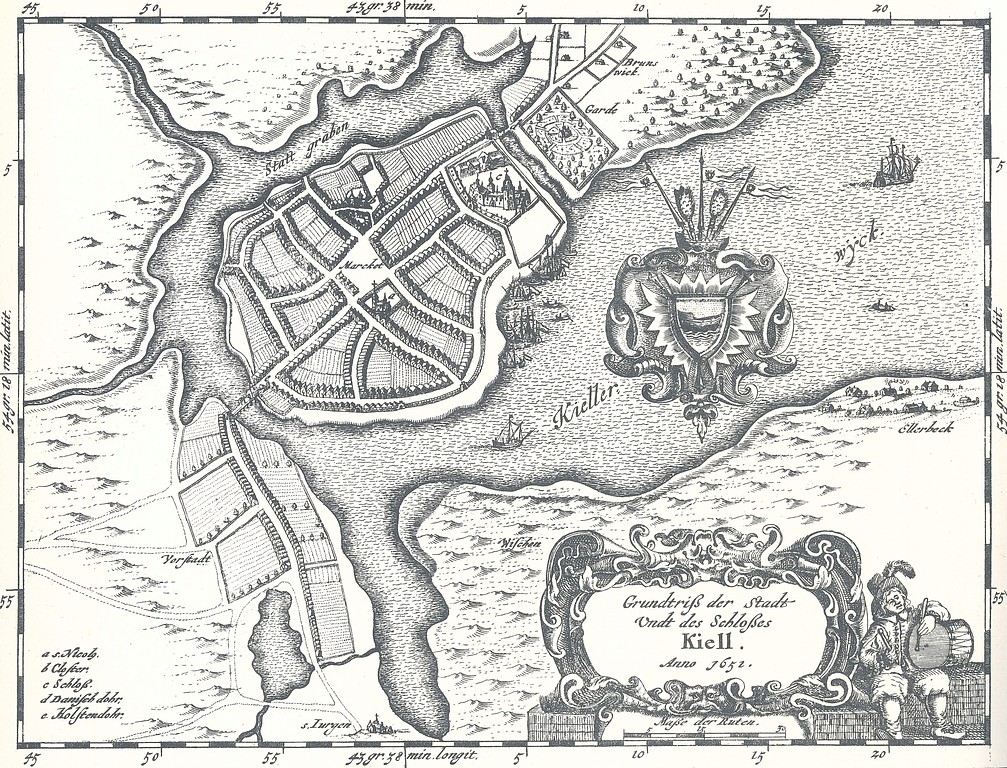

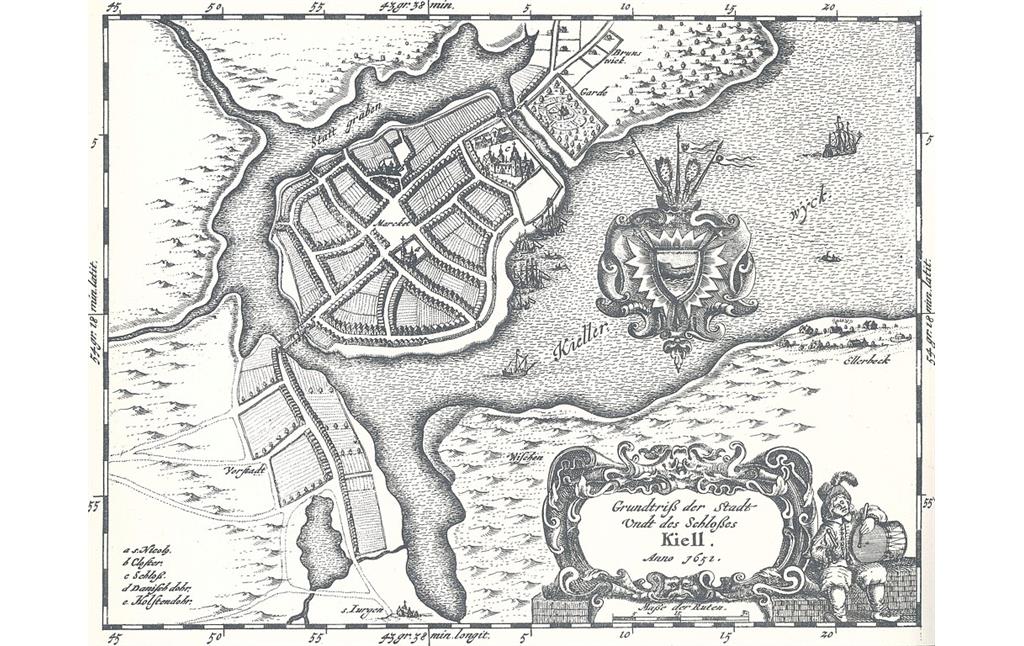

Burg Kiel - Grundriss der Stadt mit Schloss 1652

- Copyright-Hinweis:

- Mejer, Johannes und Danckwerth, Caspar

- Fotograf/Urheber:

- Johannes Mejer; Caspar Danckwerth

- Medientyp:

- Bild

Belagerung durch den Herzog von Braunschweig

Für 1261 berichten die Quellen von einer erfolglosen Belagerung Kiels durch den Braunschweiger Herzog Albrecht den Langen. Dabei sind Burg und Stadt in den Quellen nicht klar zu unterscheiden. Eindrücklich ist jedoch die Schilderung der Braunschweigischen Reimchronik. Diese berichtet von einem gescheiterten Versuch des Herzogs, die offenbar hölzerne Befestigung durch ein mit Brennmaterial beladenes Schiff in Brand zu setzen. Erst als ein Kreuz auf die Brustwehr getragen wurde, soll sich der Wind gedreht und das Schiff aus der Förde getrieben haben – ein Gotteswunder in Kiel also!

Burg und Dynastie

Kiel wurde nach der Erbteilung 1273 Residenz der Kieler Linie der Schauenburger-Dynastie. 1315 wurde der Kieler Graf Johann II. von Holstein-Kiel von seinen Vettern Johann III. aus der Plöner und Gerhard III. aus der Rendsburger Linie auf seiner Burg Bramhorst (bei Wisch) gefangengesetzt. Einige Quellen berichten auch, sein Sohn sei aus dem Fenster der Kieler Burg geworfen worden, während andere dieses Ereignis in Segeberg verorten. Jedenfalls wurde Johann II. zeitweilig sogar auf seiner eigenen Burg in Kiel festgesetzt. Nach zwischenzeitlicher Flucht nach Lübeck kehrte er dorthin zurück. Nach seinem Tod fiel die Burg wie zuvor bereits vereinbart an Johann III.

Burg und Stadt

Nicht selten konnte es zwischen den Bewohnern der Stadtburg und der nahegelegen Stadt zu Konflikten kommen. So musste Johann III. gemeinsam mit seinem Sohn Adolf VII. den Kielern 1351 versprechen, die Burg nicht ohne Zustimmung des Rates zu verpfänden. Bereits vom Beginn des 14. Jahrhundert liegen mehrere Zusagen der Holsteiner Grafen vor, keinen neuen Turm oder eine Brücke an der Burg zu errichten. Die Burg wurde in diesem Zusammenhang als Gefahr für die städtische Freiheit wahrgenommen. Andererseits stellte die Stadt ein potenzielles Risiko für die Burg dar. So erlaubte Johann III. die Errichtung eines städtischen Pestfriedhofs in der Brunswik (damals noch vor den Toren der Stadt) nur unter der Bedingung, die Sicherheit der Burg dürfe dadurch nicht gefährdet werden.

Verwaltung

Mehrere Urkunden der Grafen auch aus der Plöner Linie sind ausdrücklich „in castro nostro kyle“, also „auf unserer Burg Kiel“ ausgestellt. Insgesamt bedeutete der Wechsel von der Kieler zur Plöner Linie aber für Kiel einen Bedeutungsverlust. Plön war zu dieser Zeit wesentlich bedeutungsvoller.

Verpfändungen

Mit dem Absterben der Plöner Linie 1390 fiel auch Kiel den Rendsburger Vettern zu. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde die Burg zeitweise als Witwensitz genutzt. Mit der Wahl des Oldenburgers Christian I. zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein 1460 gelangte sie in den Besitz einer neuen Dynastie. Im Rahmen von Christians weitgefasster Verpfändungspolitik war sie zwischenzeitlich an den Adligen Hans Rantzau sowie anschließend an die Lübecker verpfändet. Auch diese Verpfändung verlief nicht konfliktfrei: So soll Hans Rantzau Inventar der Burg in seinen Besitz überführt haben.

Neubauten des 16. Jahrhunderts

Nach der Erbteilung zwischen Christians Söhnen Hans und Friedrich 1490 kam die Burg in den Besitz des Jüngeren, also Friedrichs. Erst 1495 konnte er die Lübecker auszahlen und kam so in den faktischen Besitz der Anlage. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war die Kieler Burg wiederum Witwensitz. 1512 wurden die durch Friedrich initiierten Arbeiten am sogenannten neuen Haus abgeschlossen. Mit der Erbteilung 1544 kam Kiel zum Gottorfer Anteil. Zwischen 1559 und 1569 wurde die Burg in jenen Zustand umgebaut, der auch auf der Stadtansicht von Braun und Hogenberg zu sehen ist.

Heutiger Baubestand

Die heute sichtbaren Gebäude gehen größtenteils in die 1960er Jahre zurück. Lediglich der Westflügel, der sogenannte Rantzau-Bau, datiert noch aus dem 17. Jahrhundert. Einen erheblichen Einschnitt bedeutete der Zweite Weltkrieg. Das Schloss wurde im Januar 1944 bei einem Bombenangriff erheblich beschädigt. Seit 2005 steht das Gesamtensemble unter Denkmalschutz.

(Frederic Zangel, Abteilung für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt zur Geschichte Schleswig-Holsteins in Mittelalter und Früher Neuzeit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, finanziert durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein, 2018)

Die Gebäude der 1960er Jahre

Die Gebäude des Schlosses wurden 1944 weitgehend von Bomben zerstört und 1960 bis auf Kellerreste abgetragen. In den Jahren 1961 bis 1965 erfolgte der Neuaufbau nach Plänen der Architekten Herbert Sprotte (1904-1962) und Peter Neve (1906-1985) aus Hamburg. Dabei entstanden der Rantzau-Bau im Westen, die Landeshalle im Süden und der sog. Ostflügel.

Der fünfgeschossige, blockhafte Baukörper des Ostflügels hält sich an die Kubatur des 1765/66 durch E. G. Sonnin vereinfachten und unter einem Mansarddach zusammengefassten Adolfsbau. Der Neubau steht auf den ursprünglichen Fundamenten. Zunächst gab es Nutzungen durch die Landesbibliothek und das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. Das Kulturzentrum wurde 2003 privatisiert. Jetzt finden hier verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt.

Die als Querriegel von Ovalstützen getragene, marmorverkleidete Landeshalle ersetzte den Südflügel eines 1695-97 von D. Pelli errichteten Winkelbaus mit dem Eingang zum inneren Schlosshof. Über dem Eingang zur Landeshalle findet sich eine Inschrifttafel von 1765 von J. G. Moser, aus Sandstein, zur Erinnerung an dem Schlossumbau auf Geheiß der Zarin Katharina II. Hier widmet sich der Verein Historische Landeshalle für Schleswig-Holstein e.V. der Kultur- und Landesgeschichte Schleswig-Holsteins. Gelegentlich werden die ständig wachsenden Bestände in thematischen Einzelausstellungen gezeigt.

Im Westen steht der Rantzaubau, ein lang gestreckter, dreigeschossiger Ziegelbau. Es ist der ehemalige, historische Westflügel (1697) und letzter im Original erhaltener Bauteil des Kieler Schlosses. Die beiden südlichen Achsen sind neu angefügt worden. Die Freitreppe stammt von 1887.

Der gesamte Schlosskomplex steht seit 2005 unter Baudenkmalschutz.

Südlich des Schlossareals ist über Verbindungstrake auf Säulen angeschlossen der großer Saalbau (Konzerthalle), ein breit gelagerter Kubus, mit Quarzitplatten verkleidet. Zur Förde hin kragt er auf Säulen gestützt über den Hang hinaus. Die westliche Eingangsseite ist vollverglast.

Nördlich des Schlosses sind Reste des ehemaligen Schlossgartens (Prinzengarten) mit zwei Alleeachsen und älterem Baumbestand erhalten. Hier finden sich Denkmälern u.a. für Zar Peter III. dem Großen und für die Werftarbeiter.

(Claus Weber, Redaktion KuLaDig, 2024)

Literatur

- Dehio, Georg (2009)

- Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Hamburg, Schleswig-Holstein. Bearbeitet von Johannes Habich, Christoph Timm, Lutz Wilde, aktualisiert von Susanne Grötz, Klaus Jan Philipp, Lutz Wilde. S. 412, Berlin.

- Pelc, Ortwin / Andreßen, Rüdiger (Hrsg.) (2017)

- Die Burg Kiel im Mittelalter. In: Das Kieler Schloss. Residenz im Herzen der Stadt, S. 11-39. Kiel/Hamburg.

- Pelc, Ortwin / Auge, Oliver; Kraack, Detlev (Hrsg.) (2015)

- Die Burgen und Residenzen der Schauenburger in Nordelbien. In: 900 Jahre Schauenburger im Norden. Eine Bestandsaufnahme, (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, 121; zeit + geschichte, 30.) S. 107–167. Neumünster.

- Seebach, Karl Heinrich (1965)

- Das Kieler Schloss. Nach Grabungsfunden, Schriftquellen und Bildern dargestellt. (Studien zur Schleswig-Holsteinischen Kunstgeschichte, 9.) Neumünster.

Burg Kiel

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Dänische Straße 44

- Ort

- 24103 Kiel

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 8 DSchG SH 2015 (in Denkmalliste eingetragen)

- Fachsicht(en)

- Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn vor 1242

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Burg Kiel”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-290031 (Abgerufen: 17. Februar 2026)