Geschichte

Baubeschreibung

Geschichte

Nicht nur die Geschichte, auch der Name der seit Ende des 19. Jahrhunderts „Burg Schlosseck“ genannten Anlage auf der Nordseite des Isenachtals ist vollkommen unbekannt. Es mangelt an konkreten mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Schriftquellen zur Burg. Sie wurde erst 1834 durch eine Veröffentlichung von Johann G. Lehmann, vor allem aber nach 1879 durch erste Ausgrabungen von Christian Mehlis einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Selbst ihr Status als eigenständige Burg wurde noch in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Ernst Christmann im Anschluss an Lehmann bezweifelt. Lehmann hatte im Jahre 1834 die Anlage einerseits recht spekulativ zum Vorwerk (Lehmann 1834, S. 264) bzw. im Rückgriff auf eine Urkunde von 1317 als „Warte“ bezeichnet. Ernst Christmann ließ die Beantwortung dieser Frage offen. Die „Vorwerksthese“ „wird zu Recht nicht mehr vertreten und Schlosseck als eigenständige Burg angesehen“ (Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 463). Jedoch bleiben weiterhin die Gründungszeit und der oder die Gründer unbekannt. Dagegen besteht in der Forschung Konsens, dass die Anlage auf Grund und Boden des Benediktinerklosters Limburg errichtet wurde.

Allgemein wird nicht nur in der älteren, sondern auch der neueren Literatur - jedoch ohne konkreten urkundlichen Nachweis - angenommen (KulturD DÜW 1995, S. 108) dass der Burgbau von den Grafen von Leiningen initiiert wurde. Als Burggründer, im Anschluss an Wilhelm Schoch (Schoch, Wilhelm 1911, S. 243) wird meist Graf Friedrich II. von Leiningen vermutet. Diese Überlegungen basieren einerseits auf der von den Leiningern ausgeübten Klostervogtei und andererseits auf Vogeldarstellungen am Haupttor, die oft als (leiningische) Falken (s.u.) interpretiert werden (vgl. Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 463).

Diese These weist jedoch einen Mangel auf. Schließlich wirkten die Leininger erst seit Beginn des 13. Jahrhunderts als Limburger Klostervögte (Keddigkeit / Untermann 2014, S. 675) und bis zur zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind „keinerlei urkundlich nachweisbare Rechte an den Waldungen nördlich der Isenach, mithin auch nicht am Rahnfels, dem Standort von Burg Schlosseck“ (Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 463) bekannt. Erst 1317 wurde im Zusammenhang mit einer Streitschlichtung erwähnt, „der im Isenachtal liegende Viehhof sei ebenso wie die nördlich des Bachs gelegenen Berge seit mehr als 50 Jahren im unangefochtenem Besitz der Leininger“ (Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 463). Im gleichen Dokument werden jedoch nicht näher beschriebene „Warten“ in diesen Forsten erwähnt. Johann G. Lehmann (Lehmann 1834, S. 245) glaubte damals recht spekulativ, eine dieser Warten mit Schlosseck gleichsetzen zu können.

Ähnlich umstritten sind die als (leininger) Falken gedeuteten Vogeldarstellungen am Burgtor. Sie werden auch als Adler angesehen und höchst spekulativ mit dem Reich in Verbindung gebracht. Unbestritten ist, dass die relativ aufwändig gestaltete Burg auf einen mächtigen und / oder reichen Bauherrn schließen lässt. Neben den Grafen von Leiningen wurde auch in der jüngeren Vergangenheit vor allem das Reich - nicht zuletzt auch aufgrund baulicher Vergleiche mit benachbarten Reichsburgen - als möglicher Bauherr genannt (vgl. Braselmann 2021, S. 60f u. 64).

Nicht in die Diskussion zog man bisher den Abt des Klosters Limburg als Bau- oder Lehnsherrn ein. Dies ist verwunderlich, schließlich trat der Abt auch als Lehnsherr der seit 1147 nachweisbaren Burg Frankenstein am anderen Ende des Isenachtales auf. Das Kloster war damals dort, ähnlich wie bei Schlosseck, auch Eigentümer des umliegenden Waldes. Daher sollte der Limburger Abt dem Kreis der möglichen Bauherrn zugerechnet werden.

Ebenso wie zur Gründung sind Fakten zur weiteren Geschichte, zum Untergang oder zur Auflassung von Burg Schlosseck unbekannt. Von Christian Mehlis im Burgareal sowie im Graben aufgefundene, grob bearbeitete Steinkugeln werden als Blidenkugeln angesehen. Sie deuten, ebenso wie die damals ebenfalls nachgewiesenen verkohlten Balkenreste und geschwärzte Quader, auf eine Brandzerstörung infolge kriegerischer Ereignisse um 1168 (vgl. Braselmann 2021, S. 58 u. 61). Dementsprechend wird der nur noch fragmentarische Baubestand mit früher Zerstörung und Auflassung, vor allem aber mit dem Abtransport von Quadern als Baumaterial für die Papiermühle am Fuß der Burg erklärt. In den Jahren 1987/88 erfolgten Sanierungen am Bergfried, an der Schildmauer, am Bering sowie am Wohnbau. Seit 2017 werden Grabungen durchgeführt.

Baubeschreibung

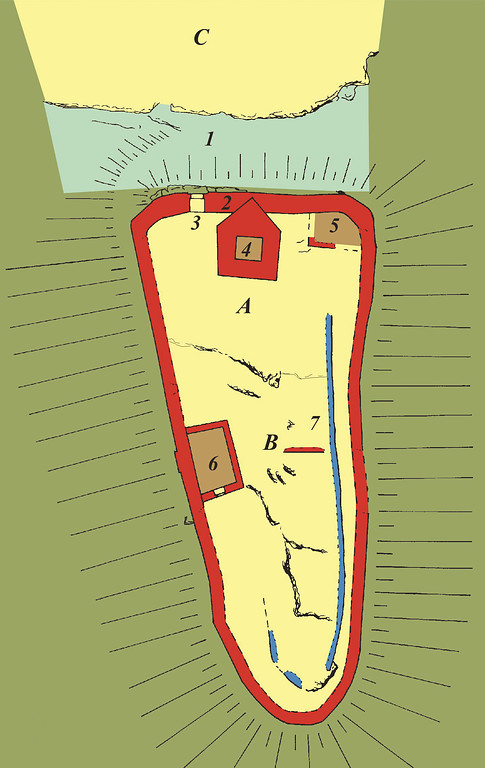

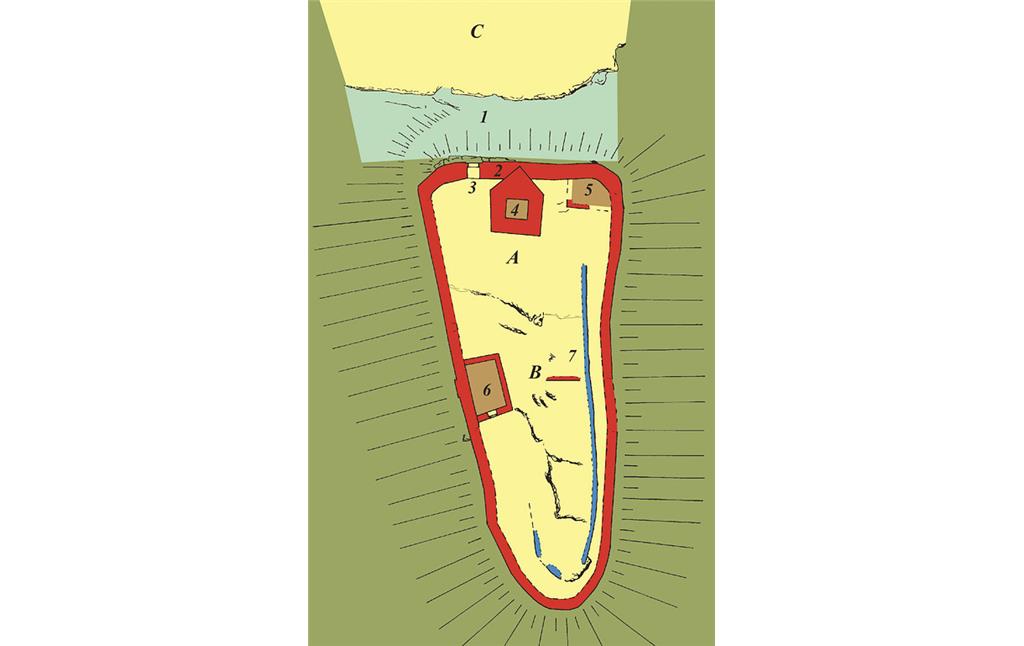

Auf der Nordseite des Isenachtals, oberhalb der Einmündung des Pfaffenbachs, befindet sich in Spornlage die Ruine Schlosseck. Nördlich der Burgstelle befindet sich an der Hauptangriffseite eine größere Eintiefung im anstehenden Fels, die bisher als Graben gedeutet wurde. Es handelt sich jedoch wahrscheinlich um einen im Zusammenhang mit dem Burgbau angelegten Steinbruch.

Hauptburg

Die Grundform der aus einem oberen und einem unteren Teil bestehenden Hauptburg ist letztlich „ein lang gestrecktes Dreieck mit gerundeten, dem Gelände angepassten Ecken“ (Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 466). Ein solcherart gerundeter Grundriss verweist ins 12. Jahrhundert (vgl. Braselmann 2021, S. 61). Ein von Ost nach West verlaufender, immer noch recht tiefer Graben und - dahinterliegend - die Schildmauer mit integriertem Bergfried schützten die Hauptangriffsseite. Die drei stark abfallenden Bergseiten sicherte eine dem Geländeverlauf angepasste Ringmauer.

Romanisches Tor

Das rundbogige und gestufte romanische Burgtor im Westteil der Schildmauer wurde ab 1880 mithilfe aufgefundener Steine rekonstruiert und gilt als eines der schönsten seiner Art in der Pfalz. Die „Toröffnung befindet sich innerhalb einer glattquadrigen Rechteckblende und wird von einem Rundbogenfries auf Kopfkonsolen mit aufgesetztem Palmettenfries abgeschlossen“. (Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 468).

Der Schlussstein über dem Fries zeigt eine Maske in Form eines bärtigen Männerkopfes (Kopie). Die mehrfach gestuften Kämpferplatten weisen in Kopie beidseitig jeweils zwei Vogelskulpturen (Falken oder Adler?) auf.

Auffällig ist, dass das Tor nicht wie ansonsten im pfälzischen Raum üblich an den Seiten oder im hinteren Burgteil, sondern - verteidigungstaktisch eigentlich recht ungünstig - in der Schildmauer, also an der Hauptangriffsseite, eingefügt wurde. Ähnliches verfuhr man nur auf der Wachtenburg, der Rietburg und dem Wilenstein.

Bergfried

Der Bergfried weist - ähnlich Burg Hohenecken - eine fünfeckige Grundform auf (vgl. Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 468). Die der Angriffsseite zugewandte Turmspitze verbirgt sich innerhalb der an beiden Ecken abgerundeten Schildmauer, d. h. der Turm wurde ursprünglich als Solitär errichtet und die Schildmauer in einer zweiten Bauphase erbaut. Der Turmstumpf weist außen Buckelquader auf, die sich kaum von jenen der Schildmauer und des übrigen Berings unterscheiden. Der öffnungslose Bergfriedinnenraum ist fast quadratisch und weist Glattquadern aus. Mauerrücksprünge an den Innenwänden verdeutlichen die Unterteilung zwischen Sockel- und erstem Obergeschoss(vgl. Barz, Dieter, Keddigkeit, Jürgen, Ulrich, Stefan 2007, S. 468).

Ringmauer

Die nur noch wenige Steinlagen aufweisende fast 2 Meter starke ovale Ringmauer weist auf der Außenseite meist Buckelquader mit Randschlag, an manchen Stellen auch Glattquader, auf

Auf der Ostseite ragt hinter der hier oberirdisch kaum noch wahrnehmbaren Burgmauer ein weiterer, verstürzter Mauerzug auf. Er wurde bis in die jüngste Vergangenheit im Anschluss an Christian Mehlis dem 9. bis 10. Jahrhundert zugerechnet. Die derzeit laufenden Ausgrabungen vermitteln jedoch ein anderes Bild. Es handelt es sich bei den blockartig gebrochenen, „wahllos aufgetürmten“ (Braselman 2021, S. 58) Steinen um Rohlinge, die in der (nur teilweise fertiggestellten) Ringmauer verarbeitet werden sollten. Format und Aussehen der Buckelquader des Bergfrieds, der Schildmauer und des Berings sowie die Gestaltung und Ornamentik des Tores verweisen grob in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts (vgl. Braselmann 2021, S. 58).

Der Innenbereich

Der Burginnenraum wies zwei getrennte Areale auf. Der nördliche, etwas höher gelegene und breitere Burgteil fand unmittelbar hinter Schildmauer und Bergfried seinen Anfang. Mittig bis zum Südende des Areals erstreckte sich die etwas tiefer gelegene Unterburg. Im Westen dieses Areal befindet sich der ca. 11,5 x 6,5 Meter große Kellerrest eines (mehrstöckigen?) steinernen Wohnhauses befand. Karge Fundamentreste deuten auf einen weiteren, an die Schildmauer angelehnten Steinbau (ca. vier mal acht Meter) östlich des Bergfrieds hin (vgl. Braselmann 2021, S. 57). Im Zusammenhang mit den Grabungen 2017/18 wies man „mindestens drei weitere Gebäude in Holz- Lehmbauweise“ (Braselmann 2021, S. 59) nach.

Die Burg ist im Verzeichnis der Kulturdenkmäler Kreis Bad Dürkheim wie folgt angegeben: „Burgruine Schlosseck nordwestlich des Ortes auf dem Sporn des Rahnfels über dem Isenachtal (Denkmalzone) - Abschnittsburg angelegt zur Sicherung der Hardenburg, Bergfried und Schildmauer mit (wiederaufgebautem) Portal, Reste der Vorburg, frühes 13. Jh.“ (GDKE 2017, S. 11)

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2024)