Der heute noch bestehende Turm am Aschbacherhof war der Kirchturm der Mittelpunktskirche St. Blasius. Diese war zuständig für die umliegenden Dörfer und Höfe Trippstadt, Stelzenberg, Mölschbach, Stüterhof (ehemals Hilsberg), Langensohl und die Burg Wilenstein.

Der Namenspatron St. Blasius zählt zu den 14 Nothelfern.

Baubeschreibung

Bauzier

Die Sage

Friedhof und Grabsteine

Sarkophage

Altarfragment

Lage

Quellen, Internet

Seit Ende des 9. Jahrhunderts wurde er in Süddeutschland auch als Schutzpatron der Wildtiere verehrt. Am 3. Februar wird traditionell der Blasiussegen gegen Halserkrankungen gespendet.

Erstmals urkundlich erwähnt wird die Kirche im Jahr 1215. Im Schreiben der unteren Denkmalbehörde zur Unterschutzstellung (1989) wird der Turm auf die Zeit um 1160 datiert. Durch Grabungsfunde von 1897 ist jedoch belegt, dass der Ort eine wesentlich ältere Nutzung aufweist. Zwei Sarkophage mit je einem größeren und einem kleineren Skelett wurden in Chornähe freigelegt. Die Steinsärge, mit Kopfnische der eine, mit Steinkissen der andere, lassen eine Datierung ins 10.Jahrhundert zu.

Die Kirche gehörte bis ins 14. Jahrhundert zur Herrschaft Wilenstein und war deren Grablege. Die Burg Wilenstein liegt etwa 4 km westlich. Ihre Ruine über dem Karlstal wurde in den 1950er Jahren zum Schullandheim ausgebaut.

Mit der Reformation wurden in der bislang katholischen Aschbacher Kirche sehr früh ab 1550 lutherische Gottesdienste abgehalten.

Ab 1719 gehörte diese Kirche zum Besitz des Freiherren Ludwig Anton von Hacke (1682 - 1752). Er verlegte den Pfarrsitz nach Trippstadt.

Ab 1744 wurde nur noch einmal im Jahr zu Johannis (21. Juni) ein Gottesdienst in der Aschbacher Kirche abgehalten. Der Taufstein der Kirche wurde nach Trippstadt gebracht.

Auch die anderen Gemeinden der Pfarrei bekamen nach und nach ihre eigenen Kirchen und Friedhöfe.

Die Kirche am Aschbacherhof wurde ab 1786 nicht mehr genutzt, das Dach des Kirchenschiffes war eingestürzt.

Während der Säkularisation wurde die Kirche 1808 mit allem Grundbesitz versteigert. Das Kirchenschiff verfiel weiter und wurde zudem als „Steinbruch“ genutzt.

Der Friedhof, der die Kirche auf der Süd- und Ostseite umschloss, wurde jedoch noch länger genutzt: 1816 fand das letzte Begräbnis statt.

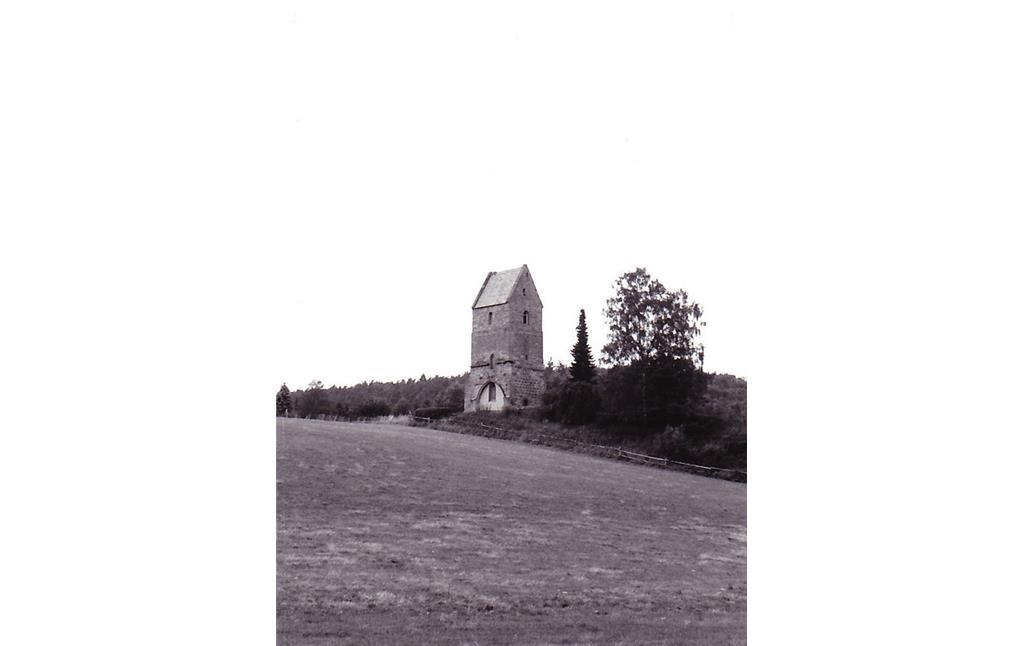

1955 wurde der mittlerweile ebenfalls ruinöse Turm - das Dach war eingebrochen, ebenso Teile der Giebelwände - von dem Kaiserslauterer Architekten Dipl. Ing. H. Loch erworben und restauriert. Dach und teilweise ausgebrochenes Mauerwerk wurden instandgesetzt und der Turm begehbar gemacht. Das äußere Erscheinungsbild blieb nahezu unberührt und entspricht dem mittelalterlichen Zustand.

Der Turm steht seit 1989 unter Denkmalschutz. Er befindet sich in Privatbesitz und ist daher nicht öffentlich zugänglich.

Baubeschreibung

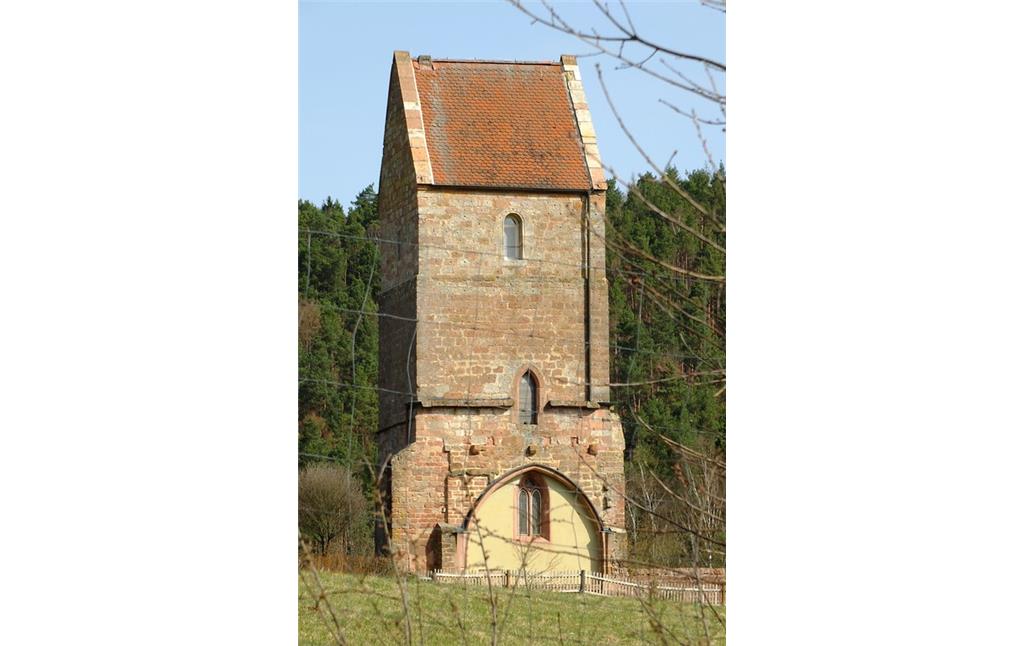

Der Turm ist ein unverputzter Bau aus lokalem Sandstein. Über einer fast quadratischen Grundfläche (6,45m x 5,80m) ist er 18 Meter hoch. Die Mauersteine sind glatt in den Flächen ohne Buckel oder sog. Randschlag. Die Mauersteine weisen Zangenlöcher auf, die Technik mit Hebezangen wurden ab 1200 genutzt.

Die Mauern sind zum Teil über einen Meter dick, sie sind sorgfältig zweischalig gemauert. Der Raum zwischen den beiden Mauerschalen ist mit kleinen Steinen und Ziegelbruch aufgefüllt.

Drei, nach oben niedriger werdende Stockwerke sind jeweils mit einem kleinen Gesims getrennt. Darüber schließt sich unmittelbar der dreieckige Giebel mit Dach an. Im Ostgiebel sieht man zwei kleine rechteckige Maueröffnungen.

Das oberste Geschoss hat drei Rundbogenfenster in verschiedener Größe. In der Ostwand das größte, nördlich und südlich liegen die kleineren.

In der Westwand gibt es nur ein kleines, fast schießschartenartiges Fenster. Auch im mittleren Geschoss gibt es nach Norden und nach Osten solche sehr kleinen Fensteröffnungen. Nach Süden hin findet man ein größeres Fenster mit einfachem gotischen Spitzbogen. Dieses Fenster könnte auch als Durchgang vom Dachgeschoss des Kirchenschiffes ins Innere des Turmes gedient haben.

Im Erdgeschoss überspannt ein Tonnengewölbe von Ost nach West der Raum. In der Nordwand befindet sich ebenfalls ein einfaches spitzbogiges Fenster.

Nach Osten hin befindet sich im Inneren eine Rundbogennische, in der sich ursprünglich ein kleines Rechteckfenster befand. Mit der Wiederherstellung wurde diese Nische zur Eingangstür umfunktioniert.

Der Zugang zum Erdgeschoss des Turmes befand sich früher auf der Südseite.

Das Kirchenschiff lag südlich des Turmes, der Chor der Kirche direkt neben dem Turm, das Kirchenschiff nach Westen hin.

1890 wurden der ruinöse Bau vom Kaiserslauterer Ingenieur Th. Benthe vermessen: ca. 6,30 m in der Breite, ca. 20.0 m in der Länge.

Der Chorraum, ein Quadrat von ca. 4,80m Seitenlänge war bis zur Vermauerung der Südseite zum Erdgeschoss des Turmes offen. Dieses wurde möglicherweise als Sakristei genutzt.

Neue Besitzer der Burg Wilenstein und damit auch der Kirche wurden 1344 die Freiherren von Flörsheim und Falkenstein. Die Burg wurde in dieser Zeit wieder in Stand gesetzt, auf diesen Zeitpunkt könnte man auch die gotischen Veränderungen des Turms datieren: das Fenster der Nordseite im Erdgeschoss, die Vermauerung des romanischen Chorbogens, das Fenster der Südseite im ersten Stock.

Dieser bis dahin offene romanische Bogen wurde mit Mauerwerk geschlossen und ein relativ aufwändiges Spitzbogenfenster in die neue Trennwand eingebaut. Der Mittelsteg ist noch vorhanden, das Maßwerk im oberen Kreis ist verloren, dafür ist ein neuzeitliches Buntglasfenster eingesetzt.

In dieser Abschlussmauer befand sich eine Rundbogentür als Zugang zum Turm. In die Mauer eingelassen wurde auch eine Sakramentsnische, deren Spuren sich heute unter der aufgebrachten Dämmung befinden.

Als das Kirchenschiff später verfiel, wurde auch das gotische Fenster zugemauert. Erst 1956 wurde es im Rahmen der privaten Instandsetzung wieder frei gelegt.

Das Chorquadrat selbst hatte nach Osten einen geraden Abschluss, keine Apsis. An der südlichen Turmwand sind Ansätze von gotischen Bögen (zum Teil ergänzt) zu sehen: der Chorraum hatte ein Kreuzgewölbe. Über die Länge der Wand ziehen sich die Reste einer Sitzbank (heute erneuert).

Über das Kirchenschiff selbst kann man nur Vermutungen anstellen. Viele Fragen bleiben offen. Wo war der Eingang, wie viele Fenster gab es, war es eingewölbt, hatte es ein flache Holzdecke?

Das Kirchenschiff hatte ein Satteldach, an der Südseite des Turmes sind Spuren des Dachanschlusses noch zu erahnen, ebenso die Spuren eines zweiten, späteren Daches. Im Zuge des Umbaus in der Gotik wurde das Dach steiler angelegt und mit einem kleinen Querdach zu dem gotischen Fenster /Tür im ersten Obergeschoss (des Turmes) versehen. Über den Dachstuhl der Kirche konnte man so über das Gewölbe des Turmes gelangen. Es gab keine Treppe vom Erdgeschoss des Turmes in das obere Stockwerk. Was es sicher einmal gab, war eine Holzkonstruktion zur Aufhängung der Glocken.

Das Glockenseil wurde durch eine kleine, runde Öffnung im Tonnengewölbe ins Erdgeschoss geführt.

Bauzier

Die sorgfältig gearbeiteten Rundbogenfenster / Schallöffnungen im oberen Geschoss für die Glocken - haben umlaufend einen Rundstab als Bauzier. Das Gesims zwischen dem ersten und zweiten Geschoss ist leicht gekehlt. Die originalen Stützpfeiler auf der Nordseite haben Ablaufrinnen für das Schlagwasser. Auch unter dem Ansatz des Dachgeschosses sind Rundstäbe zu erkennen. Bildliche Bauzier befindet sich an den Enden der steinernen Ortgangplatten, zwischen denen das Satteldach etwas vertieft sitzt. Der hölzerne Dachstuhl ist neuzeitlich, der historische war eingestürzt, ebenso kleine Teile des Giebels.

Die nach Süden gerichteten Endplatten des Ortganges zeigen im Osten wie im Westen flache Tierköpfe oder Fratzen.

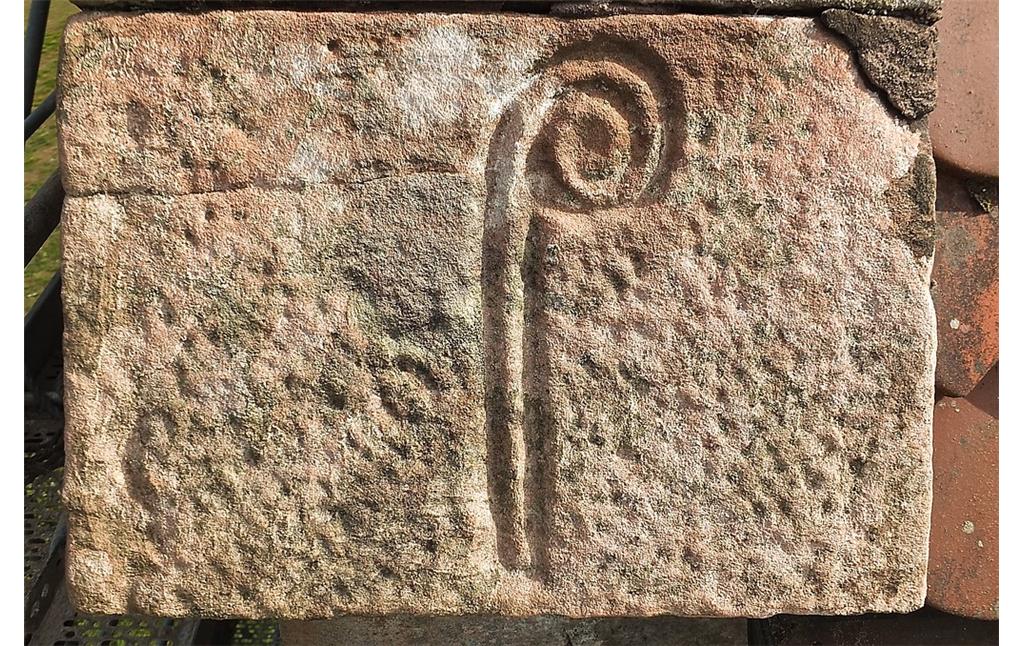

Auf dem nördlichen Dach ist im Osten ein Bischofsstab eingemeißelt, die Darstellung im Westen ist nicht mehr zu erkennen.

Im mittelalterlichen Denken waren bestimmte Stellen am Bau mögliche Öffnungen für böse Geister, für das Unheil: Türen, Fenster und besonders das Dach. Um dieses Unheil abzuwenden bediente man sich dieser abschreckenden Fratzen.

Der Bischofsstab hat wohl eine andere Bedeutung: er zeigt in Richtung Worms. Die Kirche St. Blasius gehörte zum ehemaligen Bistum Worms.

Es gibt nur noch wenige originale Ortgangplatten auf historischen Kirchtürmen in der Pfalz, z.B. in Battenberg.

Die historisch interessanteste Partie ist die Nord-West-Ecke des Turmes. Im Bereich des dritten Obergeschosses ist auf der Nordseite ein einzelner Stein eingemauert mit zwei auf dem Kopf stehenden Großbuchstaben, mit einem A und einem O.

Dies deutet auf einen christlichen Ursprung, auf Alpha und Omega. Damit werden der Anfang und das Ende des Lebens hingewiesen. Möglicherweise stammt dieser Stein von einem Vorgängerbau.

In der Westseite, etwas tiefer auf Höhe des zweiten Geschosses ist ein Stein eingemauert, auf dem ein Stab und eine Art Flöte zu sehen sind. Der Stab mit einer Krümme entspricht Zeremonialstäben, wie sie schon in der Antike in Gebrauch waren. Die „Flöte“ erweist sich bei näherem Hinsehen als ein Rohrblatt-Instrument mit trichterförmigem Endstück, wie es ebenfalls schon in der Antike verwendet wurde. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Stein um einen ursprünglich aufrechtstehenden Stein eines kleinen Altars. Solche antiken Spolien (Einzelsteine) wurden oft in christlichen Bauten eingemauert. Die liegende Position soll zeigen, dass die „heidnischen“ Kulte überwunden sind.

Die Deutung als „Hirtenstab und Hirtenflöte“ erlaubte es, den Stein auch als Hinweis auf das Symbol des Guten Hirten (Christus) zu verstehen.

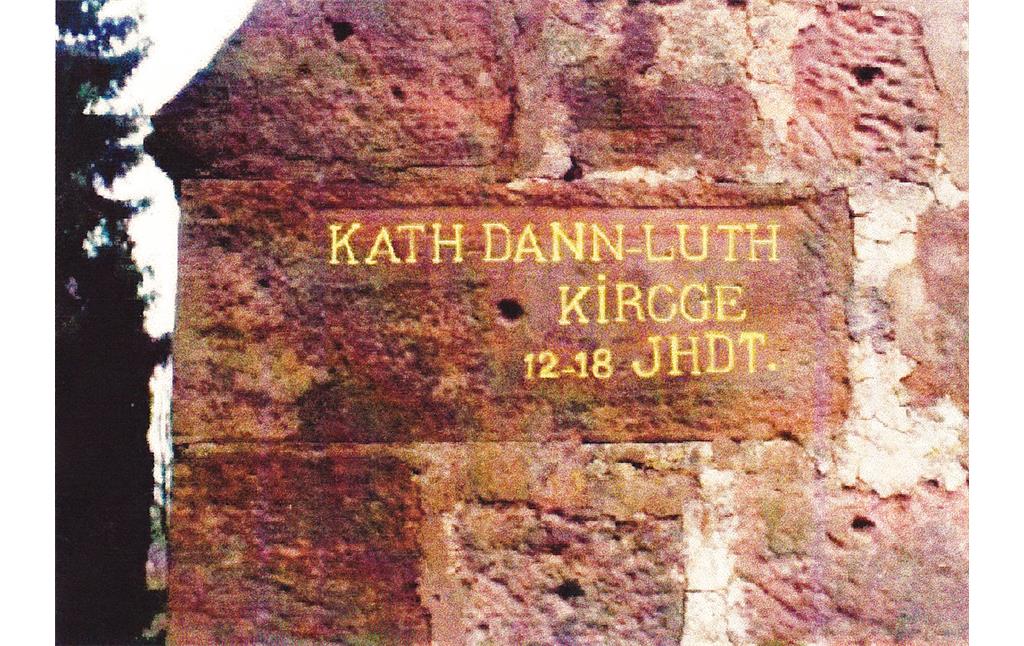

An der Westseite des Turms ist etwas tiefer ein weiterer Stein zu sehen mit der Inschrift:

KATH.- DANN - LUTH

KIRCGE

12 - 18 JHDT.

KIRCGE

12 - 18 JHDT.

(Es handelt sich um den Ritterstein Nr. 137, benannt nach dem Gründungsvorsitzenden des Pfälzerwald-Vereins, Karl Albrecht v. Ritter)

Die Sage

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Schäfer- und Hirtengeschichten als Unterhaltungslektüre populär. 1775 veröffentlichte Friedrich Maler Müller in Mannheim in seinen „Idyllen“ das Märchen vom Fräulein vom Wilenstein:

Das Burgfräulein verliebte sich in einen schönen, flötenspielenden Schäfer, der unterhalb der Burg seine Schafe weiden ließ. Der Vater fand diese Verbindung unpassend und suchte für seine Tochter eine standesgemäßeste Heirat.

Sie suchte ihren Schäfer, fand ihn aus Liebeskummer gestorben, was auch ihr das Herz brach. In Erinnerung an diese Liebe und an seine Tochter soll danach der Vater die Aschbacher Kirche gebaut haben. Nicht nur Flöte und Hirtenstab sollen eingemeißelt zu sehen gewesen sein, sondern auch das Bildnis der Beiden nebst Hund und Dudelsack.

Das Märchen wurde zur Volkssage und von anderen Autoren weiter ausgeschmückt. Der Besuch bei einem Klausner im Karlstal findet sich nicht in der Originalfassung, auch nicht der tödliche Sturz des Fräuleins ins kalte Wasser.

Es kann als sicher gelten, dass diese Sage viele Jahrhunderte nach der Erbauung der Kirche erst „erfunden“ wurde.

Friedhof und Grabsteine

Die Kirche hatte, wie im Mittelalter üblich, einen eigenen Friedhof. Dieser Friedhof ist heute nicht mehr zu erkennen. Noch 1897 wird ein „wohlgefülltes“ Beinhaus beschrieben, in dem die Knochen der aufgelassenen Gräber aufbewahrt wurden. Auch dieses Beinhaus ist nicht mehr vorhanden.

Zwei teilweise erhaltene Grabplatten sind auf der Südseite des Turmes in die Mauer eingelassen. An dieser Stelle befanden sie sich ursprünglich nicht, mit der Wiederherstellung des Turmes in den 1950ern wurden sie auf diese Weise vor weiterer Zerstörung bewahrt. Es handelt sich um eine rechteckige Platte mit einem Rundbogen, in dessen Fläche sich zwei Herzen befinden. Darunter eine Jahreszahl: Anno 1620, 23. Februar. Eine umlaufende lateinische Inschrift lautet übersetzt: unter diesem Stein ruhen sanft die Gebeine des angesehenen Mannes, Herrn Johannes Heinrich Schlachter, einst hochverdienten Schaffners von Hohenecken, der gestorben ist am 23.Feb. im Jahre 1620.

Diese Platte war in zwei Teile zerbrochen, Teilstücke gänzlich verloren. Es handelt sich vermutlich um ein sog. Epitaph, eine im Inneren der Kirche eingemauerte Grabplatte.

Die Zweite Platte, quadratisch mit ca. 80 cm Seitenlänge, wurde nicht unmittelbar neben der Kirche aufgefunden. Sie zeigt weder eine Inschrift noch ein christlich zu deutendes Symbol.

In der Mitte der Platte sieht man die Darstellung eines Hammers - sonst nichts.

Es stellt sich die Frage, ob es sich ursprünglich tatsächlich um einen Grabstein handelt, z.B. für einen Mitarbeiter der nahe gelegenen Eisenschmelz, wie man vermutete.

Die klare grafische Darstellung des Hammers kommt so auch bereits in römischer und merowingischer Zeit vor.

Sarkophage

Höher gestellte Persönlichkeiten wurden in einer Kirche im Chor in der Nähe des Altars oder wenigstens nahe am Chor beigesetzt.

Die beiden Steinsärge, die 1897 freigelegt wurden, standen an der Südseite des Turms, also im ehemaligen Chor oder in dessen Nähe.

Im Fundbericht wird festgestellt, dass beide Särge noch vollständig mit Steindeckel erhalten waren. Beim Öffnen wurden je zwei Skelette, ein größeres und ein kleineres sichtbar. Sie zerfielen aber sofort beim Kontakt mit der frischen Luft.

Ein Sarkophag hat eine sog. Kopfnische. Im Inneren ist auf der rechten Seite ein flaches Kreuz gemeißelt. Es hat die Form eines sog. Vortragekreuzes. Der Steinsarg ist 2,24 Meter lang und 85 Zentimeter breit. Der Stein selbst ist nur grob bearbeitet, ohne jede künstlerische Gestaltung. Dieser Sarkophag befindet sich seit 1897 im Historischen Museum der Pfalz in Speyer.

Der zweite aufgefundene Sarkophag hatte keine Kopfnische, sondern ein sog. Steinkissen. Er war 2,18 m lang und 79 cm breit. Auch er wurde nach Speyer verbracht, wo er aber nicht mehr vorhanden ist. Eine Spur führt ins ehemalige Burgmuseum in Kaiserslautern. Allerdings verliert sich diese Spur, der Steinsarg muss leider als verschollen gelten.

Auch ein „urnenartiges Gefäß mit verkohlten Resten“, das zusammen mit den Särgen aufgefunden wurde, ging verloren.

Wahrscheinlich handelte es sich um die Überreste eines spätrömischen (?) Brandgrabes.

Altarfragment

In Schuttresten wurde ein Stein gefunden, in dessen Oberfläche eine rechteckige Vertiefung mit einem Falz eingearbeitet ist. Diese konnte mit einem Deckelchen verschlossen werden. Es liegt nahe, dass es sich um den Teil des Altartisches handelt, in dem die Reliquie des Kirchenpatrons eingeschlossen war.

Lage

Auf einem Schwemmsandhügel, der sich in das Aschbach-Tal schiebt, steht der Turm, lagen das Kirchenschiff und der Friedhof. Durch eine Zufahrtsstraße getrennt, liegt auf der westlichen Seite des Hügels eine rechteckige Hofanlage, der eigentliche Aschbacherhof.

Das älteste Haus, ein dreiteiliges Gebäude, ist durch Wappen und Inschrift auf die Jahre 1566 und 1582 datiert. Ob es eine frühere Besiedlung gab, ist weder urkundlich noch archäologisch belegt, ist aber doch recht wahrscheinlich.

Allerdings war der Aschbacherhof nie eine größere Siedlung, kein Dorf, das untergegangen ist. Er war immer ein forstwirtschaftliches Hofgut. Anders der nicht weit weg gelegene Stüterhof, an dessen Stelle es ein Dorf (Hilsberg) gab, das heute nicht mehr existiert.

Die heutigen Wiesen im Tal zu Füßen des Hofes und der ehemaligen Kirche waren seit Jahrhunderten sumpfig und nass. Das fließende Gewässer wurde dann zu kleineren und größeren Weihern aufgestaut und zur Fischzucht genutzt. Noch 1835 sind sie auf den offiziellen Karten eingezeichnet.

Leider entspricht die heutige Gestalt des Hügels mit dem Turm nicht mehr dem ursprünglichen Gelände. Der vorherige Besitzer des Geländes grub große Teile des Schwemmsandhügels ab, um den Sand als Baumaterial zu verkaufen. Mit diesen Abgrabungen verschwand auch der alte Friedhof vollständig.

Seit 2016 ist der Turm in das europäische Pilgerwegenetz aufgenommen. Eine Pilgermuschel und eine Informationstafel weisen darauf hin.

Der Aschbacherhof gehört zur Gemeinde Trippstadt.

(Wiltrud Fröhlich, Kaiserslautern, November 2024)

Internet

www.trippstadt.de: Turm Aschbacherhof (abgerufen 27.11.2024)

www.heimat-pfalz.de: Das Ritterfräulein und der junge Schäfer (abgerufen 27.11.2024)