Neue Befunde

Geschichte

Baubeschreibung

Neue Befunde

Erste Sondierungsmaßnahmen in den Jahren 2017 und 2018 zeigten Befunde, die zur Erhellung des historischen Kontextes und der zeitlichen Einordnung der Anfänge der Burg Elmstein beitragen können.

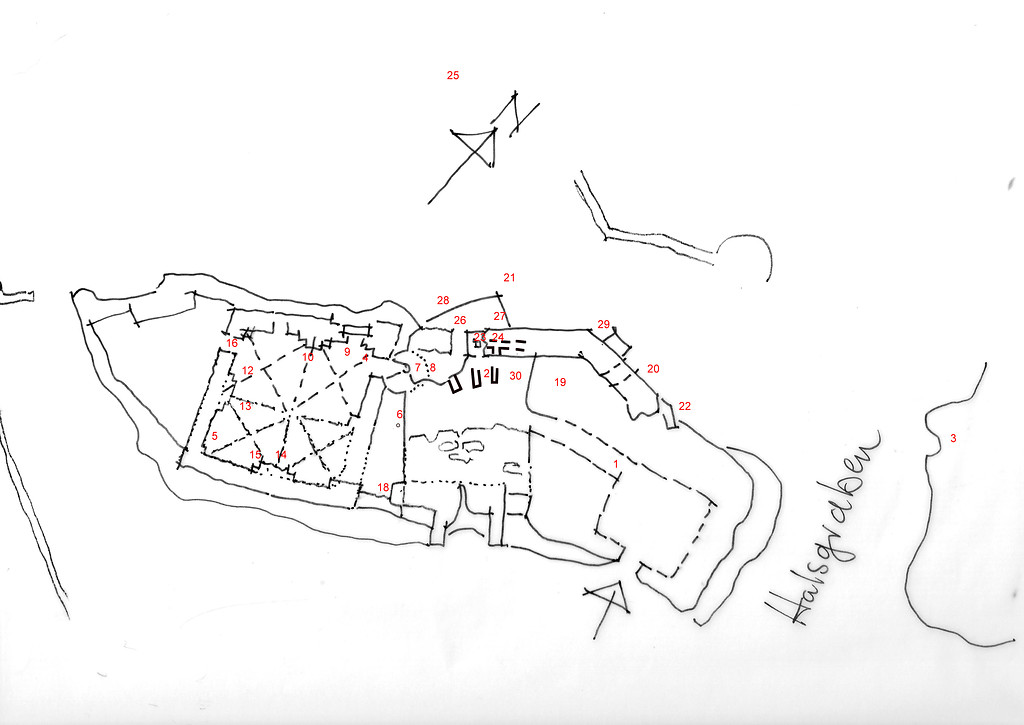

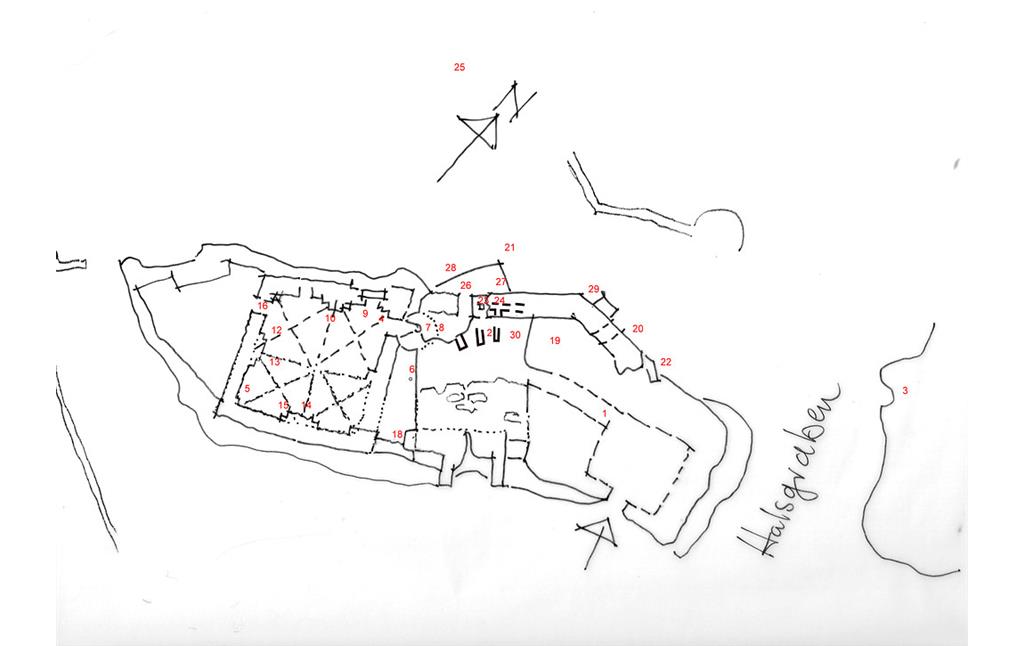

Der Architekt Heinrich Jost, Lambrecht hatte im Jahre 1992 eine Bauaufnahme der Burgruine Elmstein erstellt. Auf dieser Grundlage basiert die skizzenhafte Dokumentation der aktuellen Befunde.

Für unsere Betrachtung nehmen wir den Weg über den aus dem Felsen geschroteten Raum auf der Ostseite und den Felsengang (1) nach oben in die Mitte der Oberburg. Die Rinnen (2) im Felsboden dienten möglicherweise zur Fixierung eines Baukranes während der Bauphase. Der Platz wäre ideal, denn von hier aus konnten die Lasten auf die höheren Felsplateaus in West und Ost befördert werden. Das Steinmaterial wurde vor Ort aus dem Felsen gebrochen, wie die Felsterrassen unterhalb des Forstweges veranschaulichen. Es finden sich hier noch die Keillöcher (3), mit denen der Fels gespalten wurde. Im weiteren Abbruchfortschritt bildeten so die Steinhauer den Halsgraben heraus. Von dort mussten die Blöcke auf das Felsplateau transportiert werden.

Aufgrund der exponierten Lage des Felssporns mit steilem Höhenversatz nach Westen wird der mittelalterliche Baumeister den Bau dort an der Süd-West-Spitze begonnen haben. Die Quader wurden auf Maß gebracht, die Ränder in flachem, schmalem Saumschlag ausgeführt und die Spiegel glatt abgearbeitet (4). In die Lagerfläche wurden Versetzlöcher (5) eingelassen. Mit Hilfe des Wolfes, einem frühen Hebewerkzeug, und des Baukranes wurden die Quader in unterschiedlich hohen Schichten in Position gesetzt. Dem natürlichen Felsverlauf folgend wurden zur optimalen Nutzung der Fläche die Mauern hochgezogen. Der Messpflock zum Einmessen der Gebäudeteile war dabei ein wichtiges Arbeitsmittel des Baumeisters. Wir finden ein Rundloch (6), das zur Fixierung dieses Werkzeugs dienen könnte, an zentraler Stelle des Burggrundrisses.Inzwischen stehen wir auf dieser Ebene des Südplateaus. Die mittelalterlichen Nutzer hatten den Weg über die Spindeltreppe (7) genommen. Akkurat aus dem Fels geschrotet, verbindet sie den Mittelteil der Oberburg mit dem Gebäude auf dem Südwest-Plateau, setzt sich aber auch nach unten (8) fort.

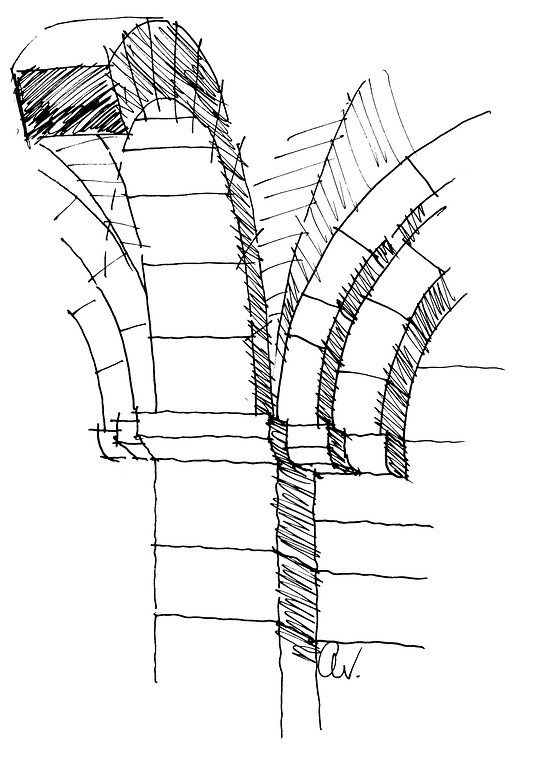

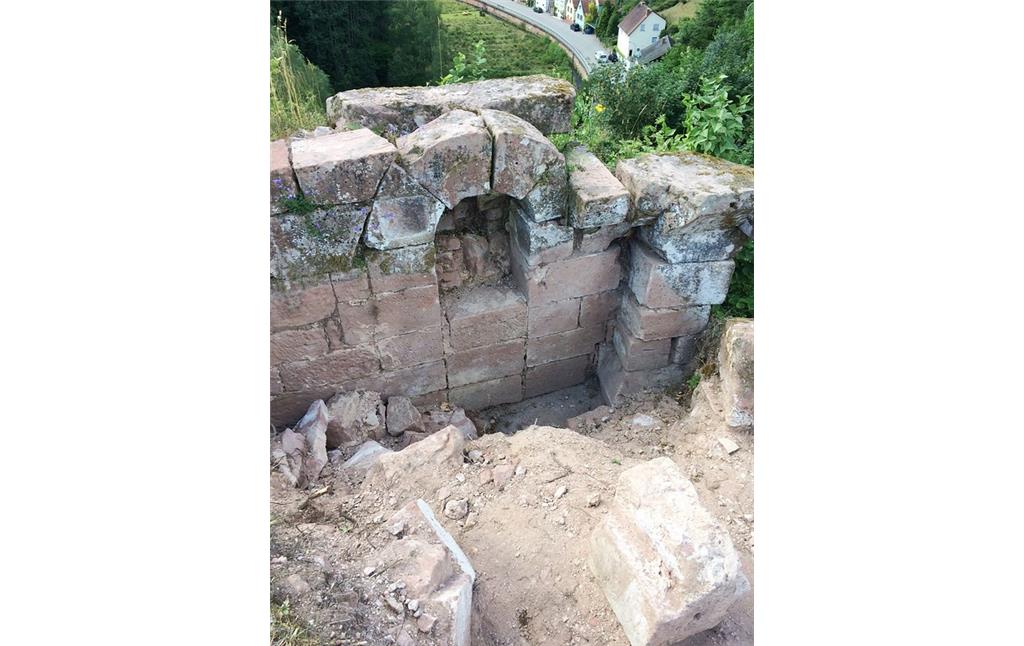

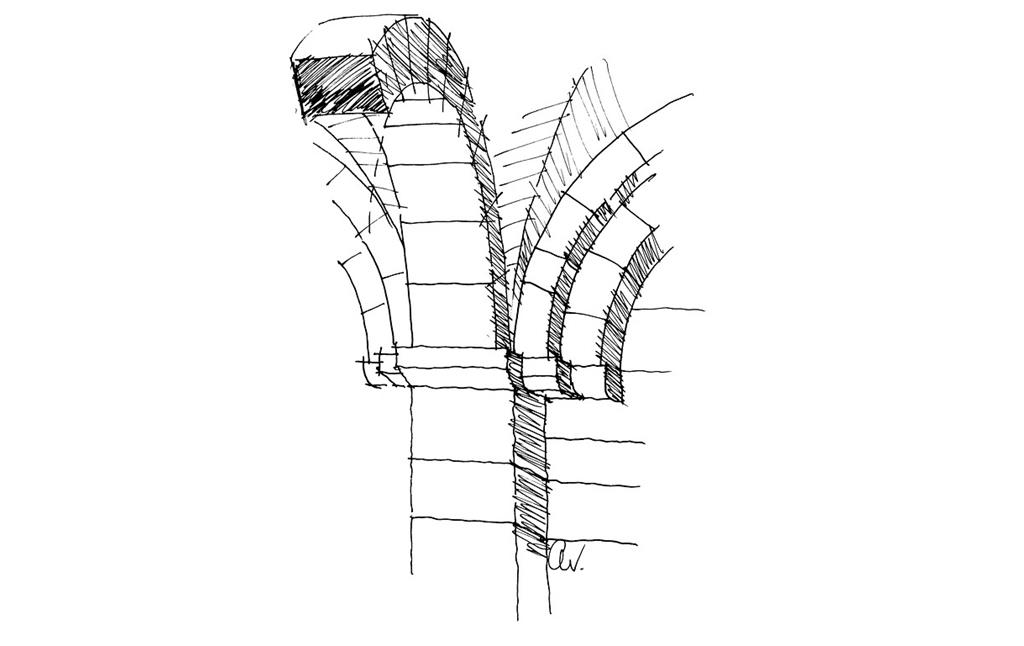

Erste Freilegungsarbeiten am Austritt der Spindeltreppe ließen das rundbogige „Kellerfenster“ zu einem 1,90 m hohen Durchgang (zu einem Balkon?) (9), der später auf Fensterhöhe verkleinert wurde, anwachsen. Wenden wir uns der Felsspitze zu, sehen wir einen Konsolenstein und eine Kämpferplatte auf einer Pfeilervorlage (10). Die Ausformung des Kämpfers diente der Lastabtragung zweier Joche, mit denen der Raum überspannt war (11). Die Oberflächenbearbeitung der Quader des sich nach unten fortsetzenden Pfeilers in geflächter und gepickter Ausführung verweisen auf eine frühe Phase des Burgenbaus.

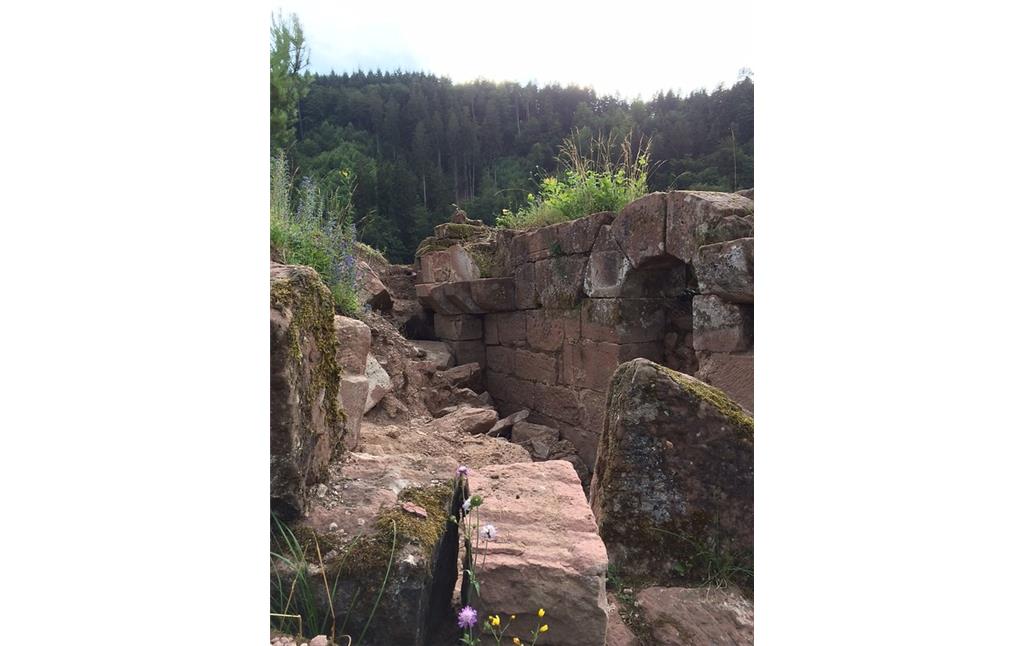

Folgen wir dem Verlauf dieser Außenmauer werden Auflager in den Ecken und Pfeiler mit Kämpfer in der Mitte aller vier Wände sichtbar (12, 13, 14). Obwohl bisher lediglich Bewuchs und Humusschicht, im Bereich des „Kellerfensters“ auch Abraum entfernt wurden, konkretisiert sich zusammen mit den umher liegenden Gratsteinen (15) das Bild von einem ehemals hochwertigen, überwölbten Raum, der nach Freilegung der Bausubstanz noch in über 2 m Höhe erhalten sein wird.

Rufen wir uns die Zeit der Anfänge des Elbenstein (1100 bis 1200) in Erinnerung müssen wir hier von einer Burgkapelle sprechen. Die Spitze des Felsens wurde über eine Tür in der süd-westlichen Mauer erschlossen. Leibung und Bogenansatz sind noch vorhanden (16). Alle vier Umfassungswände des ehemals überwölbten Raumes haben die Mauerstärke von ca. 1,60 m und hatten damit die Funktion einer Außenwand. Eine Verzahnung mit der Mauer an der Felsspitze ist derzeit nicht erkennbar. Die sichtbaren Oberseiten der vermauerten Quader (17), auch die Kämpfer, Grat- und Gurtbogensteine weisen die Versetzlöcher auf. Es handelt sich um sogen. Spreizlöcher, eine Sonderform des Wolfsloches.

Zurück im mittleren Teil der Burg sind entlang dieser Außenwandseite im Felsboden Vertiefungen zur Entwässerung nach außen gearbeitet (18). Der Blick hoch zur Mauer (19) in nördliche Richtung zeigt im ersten Geschoß die nach außen verengten Lichtschlitze. Eine Verbindung nach draußen in den Halsgraben und den dort vorgefundenen Ausguss-Stein (20) lassen die Annahme zu, dass sich auf dieser Ebene Nebenräume und Küche befanden. Ein Stockwerk höher können wir von einem hochwertigen Wohnraum sprechen, mit einem Schachtfenster (21) mit gestuftem Gewände und einem Durchgang mit Rundbogen zum Erker. Die darüber auskragenden drei Konsolenreihen, markieren zwei Geschoße mit niedrigerer Höhe. Die abgeplatzten Steinoberflächen im dritten Geschoß lassen auf massive Brandeinwirkung schließen. In der abschließenden Steinlage der Mauerkrone sind Buckelquader verarbeitet. Ob sie dort in Originalverwendung liegen, ob die Mauer, als Teil eines Wohngebäudes, noch höher aufragte, bedarf weiterer Klärung.Wenige Buckelquader, in der Ausformung der frühen Stauferzeit zuzuordnen, liegen im Gelände verstreut und sind in zwei Steinlagen an die polygonale hohe Mauer auf der Nordseite spitzwinklig angepasst (22), damit einer späteren Bauphase zuzuordnen.

Auf dem Weg über die 1989 eingebaute Stahltreppe zurück in den „Innenhof“ fällt der Blick auf eine quadratische Öffnung (23) in der Mauer auf der Nord-West-Seite. Es handelt sich um einen Kanal, der bündig mit der Innenschale des zweischaligen

Mauerwerks sich horizontal fortsetzt. Der Hohlraum ist mit sauber gearbeiteten Deckenplatten hergestellt. Eine horizontale Austrittöffnung in den ehemals geschlossenen Innenraum, der in der Mauer sich weiter fortsetzende Kanal und die rotbraune Verfärbung (24), evtl. bedingt durch starke Hitzeeinwirkung, lassen an eine mittelalterliche Warmluftheizung denken.

Nach der endgültigen Zerstörung der Burg hat sich der Bauschutt an dieser Stelle zwischen der aufgehenden romanischen Bausubstanz und dem hier breiter anstehenden Süd-West-Felsen einen Weg ins Tal gebahnt. Da der Felsengang (1) bis in die 1960er Jahre verschüttet war, war diese Schutthalde der einzige Zugang zur Oberburg (25). In den Anfängen des 20. Jhs. wurde der Schutt abgetragen und die offene Stelle im Mauerwerk geschlossen (26), um weiteren Schuttabgang zu verhindern. Aus dem Schuttmaterial wurde ein Treppenaufgang errichtet, der nach Freilegen des Felsenganges hinfällig war. Dem Mangel anderer Zugangsmöglichkeit geschuldet, wurde bis in neuerer Zeit in der Literatur die Auffassung vertreten, es handle sich um den originären Zugang zur Burg. Die Lage im steil abfallenden Halsgraben, unterhalb des Auslasses für den Ausgussstein und unterhalb des „Abort“-Erkers widersprechen dieser These. Tatsächlich gibt es auskragende Steine und eine eingearbeitete Nut im historischen Mauerwerk (27), die auf einen Anbau schließen lassen. Der Befund unter den Resten der Anfang des 20. Jhs. aufgesetzten Treppe konkretisiert die Annahme eines an dieser Stelle vorspringenden Gebäudeteiles. Es sind sauber abgearbeitete, große Quadersteine (28), die an den Felsen anschließen. Weitere Freilegungsarbeiten werden klären, ob dieser Anbau im Zusammenhang mit dem Befund auf der Innenseite steht und es sich hier um den Schür- und Feuerraum einer Warmluftheizung handeln könnte.

Die Literatur berichtet immer wieder von Spitzbogenfensterchen. Auch dafür gibt es keinen Befund. Sämtliche sichtbaren Fenster- und Durchgangselemente sind mit Rundbogen ausgeführt. Selbst im „Abort“-Erker findet sich ein monolithisches Rundbogenfenster (29). Lesefunde der Voreigentümerin und aktuelle Funde in der Oberburg erhellen auch das Ende des Elbenstein. Schriftzüge, Ausschmückung und Zahlen auf den Mundstücken von Tonpfeifenresten geben den Hinweis, dass auf der Burg noch nach 1688 n. Chr. (30) mit Tonpfeifen von Pfeifenbäckereien aus dem Raum Frankenthal / Mannheim geraucht wurde. Erst nach diesem Herstellungsdatum der Pfeifen, im Verlauf des Pfälzischen Erbfolgekrieges wurde die Burg nicht mehr bewohnbar (31).Die Reste der Zwingmauer auf der Nordseite des Burgfelsens sind zeitlich am Ende des Mittelalters, im 16. Jh. einzuordnen und damit mindestens 400 Jahre nach Baubeginn der Burg. Die Bruchsteinmauer endet oberhalb des Felsplateaus zur Straße. Der derzeitige Befund lässt nicht erkennen, dass sie sich bis zur Straße fortsetzte und an eine Dorfumwehrung angeschlossen war. Eher erfolgte auf dem Felsplateau ein Richtungswechsel zur Anbindung an den Rundturm unterhalb des Felssporns.

Ebenso wenig kann der Beginn des Burgenbaus mit einem Geleitrecht, Wegezoll oder Anschluss an das Wegenetz Johanniskreuz in Verbindung gebracht werden. Nach Theodor Karst (Karst 1960) und Rudolf Fendler (Fendler 1977) endete das kurfürstliche Geleit noch im 15. Jh. in Elmstein. In Urkunden wird 1212 / 1218 n. Chr. ein Eckebertus pincerna de Elbenstein erwähnt, dann 1251 ein Embercho de Elbinstein als milites de Lutra, zwei Jahre später schenkt ein Emercho miles dictus pincerna de Elbenstein dem Kloster Otterberg Weinberge in Deidesheim und räumt Weiderecht auf Elbensteiner Territorium ein. Bis ins 14. Jh. hinein werden die Schenken als Schlichter und Zeugen genannt. Es gibt Verbindungen nach Eußerthal, nach Zweibrücken und ins heutige Elsaß. Dort werden Elbensteiner bis ins 15. Jh. im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften, Weinlehen und Weinzins erwähnt. Errichtet als repräsentativer Verwaltungsbau stand der Elbenstein im 12. Jahrhundert im Mittelpunkt eines „heterogenen Güterkomplexes“ (Meyer 2017) im Territorium der Pfalzgrafen bei Rhein.

(Gabriele Kratz und Joachim Kosubek, Wiesbaden, 2019)

Geschichte

Burg Elmsteins frühe Geschichte ist letztlich unbekannt, dies gilt sowohl für das Erbauungsjahr als auch für das ursprüngliche Besitzverhältnis. Erst im 13. Jahrhundert lichtet sich das Dunkel. Erstmals wird um 1212 mit Eckebertus pincerna [Schenk] de Elbestein (Stadtarchiv Mainz, 13/538, Bl. 45, Nr. 220) ein Ministeriale erwähnt, der sich nach der Burg benannte. Da 1229 Pfalzgraf Otto als Lehnsherr der Schenken von Elmstein auftrat, geht man von einer pfalzgräflichen Gründung Ende des 12. oder zu Beginn des 13. Jahrhunderts aus (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri S. 487).

Die Anlage blieb jedoch keineswegs auf Dauer im Lehnsbesitz der Herren von Elmstein, denn es war noch vor dem Aussterben des Geschlechts im 14. Jahrhundert zu zahlreichen Verpfändungen und Unterverpfändungen gekommen. Teile der pfalzgräflichen Burg und ihrer Zubehörden - vor allem weitläufige Waldungen - hatten sich wohl seit der Mitte des 13. Jahrhunderts im Pfandbesitz der Grafen von Zweibrücken befunden, die ihrerseits die Feste an Dritte unterverpfändeten (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 487). 1284 bestätigten Jakob gen. Stangen und Walter gen. Kisteln, dass die Grafen von Zweibrücken Burg Elmstein wieder aus der Pfandschaft ausgelöst hatten (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri S. 485). Erst 1291 kam die Burg wieder in den Alleinbesitz der Pfalzgrafschaft, denn Walram von Zweibrücken verkaufte damals dem Pfalzgrafen seinen Burganteil. Zu dieser Zeit bestätigte der Pfalzgraf dem Kloster Otterberg erneut die erstmals 1253 (Stadtarchiv Mainz, 13/538, Bl. 43, Nr. 203) belegten - umstrittenen - Wald- und Weiderechte im Elmsteiner Forst.

Wie im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit allgemein üblich, nutzte man Burg und Herrschaft als Spekulationsobjekt. So diente 1315 König Ludwig dem Bayern in seiner Eigenschaft als Pfalzgraf Burg Elmstein als Sicherheit im Zusammenhang mit einem Rechtsgeschäft mit Graf Jofried von Leiningen. Offensichtlich gelang es Ludwig rasch, sich seiner Verbindlichkeiten zu entledigen, sodass er vierzehn Jahre später im Hausvertrag von Pavia seinem pfalzgräflichen Vetter Ruprecht I. Burg Elmstein unbelastet überlassen konnte. Letzterer belehnte umgehend Graf Simon von Zweibrücken-Bitsch mit der Anlage, die dieser bis 1354 innehatte (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 489).

Den Zweibrückern folgten als Lehnsbesitzer die Grafen von Sponheim. Dementsprechend besaß von 1376 bis 1395 Graf Johannes von Sponheim den Elmstein als pfalzgräfliches Mannlehen. Die Sponheimer überließen die Burgverwaltung Amtleuten. Genannt werden 1418 von Gerhard von Flörsheim und 1430 von Meinrad von Koppenstein. Der Zugriff der Pfalzgrafen auf die Burg blieb jedoch bestehen, denn die Sponheimer waren verpflichtet, jederzeit die Burg dem Lehnsherren zu öffnen.

Nach dem Aussterben der Sponheimer fiel die Wehranlage 1437 als heimgefallenes Lehen an Kurpfalz zurück, und man belehnte - wie bereits 1427 versprochen - Heinrich von Zeiskam. Doch kam es bereits wenige Jahrzehnte später zu erneuten Verpfändungen: 1466 an Erhart von Remchingen, der 600 Gulden in den Unterhalt bzw. den Ausbau der Burg investierte (vgl. Lehmann 1860, S. 375). Nach einem vorübergehenden Heimfall an Kurfürst Philipp folgte 1492 Heinrich von Pack, der mit kurpfälzischer Erlaubnis 400 Gulden in die Burg investierte. Es folgte 1516 (1513?) Albrecht von Pack, der Sohn des vorgenannten Heinrich, als Pfandnehmer (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 489).

Zerstörungen im Bauernkrieg und im Dreißigjährigen Krieg

Im Bauernkrieg nahm 1525 der elsässische Kolbenhaufen die Burg ein und plünderte sie aus und brannte sie nieder (vgl. Lehmann 1860, S. 378). Nach rascher Schadensbehebung wurde Burg Elmstein erneut von Albrecht von Pack bewirtschaftet und bewohnt. Sie fiel nach dessen Tod 1545 bis 1559 als pfalzgräfliches Lehen an Hans Leiser von Lambsheim d. J. (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 489). Von da an verblieb die Anlage - ungeachtet hausinterner Zwistigkeiten - „bis zum Ende des Alten Reiches in kurpfälzischem Besitz“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 489).

Ob Burg Elmstein bereits im Dreißigjährigen Krieg - zusammen mit den benachbarten Dörfern Elmstein, Appenthal und Iggelbach - Schäden erlitt oder gar - so Johann Georg Lehmann (vgl. Lehmann 1860, S. 379) - zerstört wurde, ist anzunehmen, jedoch urkundlich nicht nachgewiesen. Dementsprechend könnte die 1699 letztmals - indirekt - erwähnte Burg auch im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697) ihr endgültiges Ende gefunden haben (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 489). Ein Wiederaufbau unterblieb.

Die in der Franzosenzeit als Nationalgut versteigerte Ruine diente im 19. Jahrhundert als Steinbruch. Teile der Unterburg und den Halsgraben nutzten damals Elmsteiner Bürger als Standort für Wohn- und Wirtschaftsgebäude.

Baubeschreibung

Die Gesamtanlage besteht aus einer (älteren) Oberburg, zwei etwa 20 Meter tiefer liegenden unteren Burgbereichen sowie einer Vorburg unbekannter Ausdehnung, die durch einen spätmittelalterlichen Zwinger Anschluss an die Dorfbefestigung fand (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 490).

Es mangelt aber generell an belastbaren Schriftquellen zur Baugeschichte der Burg. Dies gilt auch für die konkrete Verwendung jener Summen, die Erhart von Remchingen und Heinrich von Pack im 15. Jahrhundert in das Bauwerk investierten (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 490). Sondierungsmaßnahmen und eine Bauaufnahme erfolgten in den Jahren 2017/18.

Oberburg

Der Standort der älteren Oberburg ist mit einem unterschiedlich hohen, langgestreckten Felsplateau von ca. 225 m² Grundfläche identisch (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 490). Das im Süden, Osten und Westen abfallende Areal schützte an der nördlichen Hauptangriffsseite im Norden ein in den Buntsandstein geschroteter Halsgraben.

Hinter dem teilweise überbauten Graben ragt der imposante, heute das Burgbild prägende Schildmauerrest auf. An deren Südende schließt sich eine Ringmauer an. Im Gegensatz dazu ist mangels sichtbarer Mauerreste bzw. den Baubefund verunklärender Ergänzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die weitere Ausdehnung dieser Fortifikation in nordöstliche Richtung ungeklärt und umstritten (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 491). Dies gilt vor allem für einen von Johann Keiper 1934 hier vermuteten Bergfried.

Der fast 20 Meter hohe, 2,30 Meter dicke zweischalige Schildmauerrest weist sowohl an den Innen- als auch den Außenseiten fast ausschließlich Glattquader auf. Deutlich sichtbar ist ein noch recht gut erhaltener Aborterker (Gusserker?) mit rundbogiger Türöffnung auf der Schildmauerinnenseite (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 491).

Auf eine mehrgeschossige Baulichkeit, die sich zumindest teilweise an die Schildmauer anlehnte, verweisen vor allem Konsolsteine an der Schildmauerinnenwand. Im Gegensatz zu den drei höhergelegenen Geschossen lag die Erdgeschoss- oder Kellerdecke dieses Gebäudes nicht auf Konsolsteinen, sondern auf einer „vorspringenden Kante der im unteren Bereich stärkeren Schildmauer bzw. ihrer Fortsetzung nach Süden“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 493) auf. Die gegenüberliegende westliche Kellerwand weist in gleicher Höhe mehrere Balkenlöcher auf. Neben kargen Fundamentresten dieses teilweise freigelegten Felsenkellers und Trümmerschutt ist ein abwärts führender Felsgang zu erwähnen.

Ein jüngerer, gleichwohl fast vollständig abgegangener Treppenturm erlaubte den bequemen Zutritt zum nördlich des vorgenannten Felsenkellers befindlichen, höher gelegenen Südplateau. Dieses Areal beherbergte ein fast quadratisches, (teilweise?) unterkellertes Gebäude. Von ihm ist vor allem auf der Westseite, aber auch am Südende rudimentär aufgehendes Mauerwerk sichtbar. Zu erwähnen sind „zwei kleine, oben halbrund geschlossene Kellerfenster sowie einige erhaltene Konsolsteine in der westlichen Außenmauer“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 493). Das südlich anschließende Areal weist die Fundamente eines fast dreieckigen Bauwerks unbestimmter Funktion auf.

Die Zugangssituation zur Oberburg

Die Bearbeiter im Pfälzischen Burgenlexikon gehen davon aus, dass „der Zugang zur Oberburg … sowohl von Westen als auch von Osten möglich“ war und vom „Ostzwinger … ein Weg durch den Halsgraben, der durch eine Quermauer mit Tor gesichert war, zur Westseite des Burgfelsens“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 494f) führte. Hier vermuten die Vorgenannten - im Anschluss an Rainer Kunze - eine abgegangene Zugangsmöglichkeit, „denn noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts [war] durch eine, heute im oberen Bereich vermauerte, Bresche in der Ringmauer das Plateau des Burgfelsens [zu] erreichen“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 495).

Einen zweiten (älteren) Zugang vermuten Jörg Finkbeiner und Kollegen auf der Ostseite der Anlage. Hier führte in südliche Richtung entlang des Oberburgfelsens ein durch zwei Tore - im Fels sind deren eingemeißelten Auflagen gut sichtbar - gesicherter Weg nach Süden. Der Zugangsweg wurde im 19. Jahrhundert in diesem Bereich durch Überbauung nachhaltig gestört. Im weiteren Verlauf „knickte dieser Zugangsweg nach Westen ab und führte nach ca. drei Metern zu einem Felsentor, das in der jüngsten Vergangenheit durch den eine moderne Tür (Eisen/Betonkonstruktion) verkleinert wurde“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 495). Dahinter befinden sich ein rechteckige Felsenkeller und ein an beiden Enden verschließbarer Felsgang, der nach Westen zum Gebäude hinter der Schildmauer führt.

Unterburg

Die Unterburg ist geländebedingt mehrfach gegliedert.

Nordwestliche Unterburg

Die Westseite der Unterburg deckte eine weitgehend abgegangene Zwingermauer. Lediglich an ihrem nördlichen Ende ist aufgehendes Mauerwerk erhalten. Dort ist „unter einem modernen Gartenhäuschen das Fundament eines runden Flankierungsturms“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 495) erhalten. Am Zwingerwestende erkennt man die Grundmauerreste eines quadratischen Turmes und stumpf anstoßend den Beginn einer abwärts führenden Mauer. Spuren einer Sperre im Halsgraben, die Plänen des 18. Jahrhunderts entnommen werden kann, fehlen.

Südliche und östliche Unterburg

Entlang der Ost- und Südseite des Oberburgfelsenser erstreckt sich eine nach Norden breiter werdende, lang gezogene Zwingeranlage - heute der Standort mehrerer Privathäuser. Ein Mauer, „beginnend am hochaufragenden Fels, endet am Rest eines Halbschalenturmes mit querliegender Schießscharte“ (Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 495). Dieser Mauerzug kann von hier weiter nach Nordosten verfolgt werden. Doch ist der weitere Mauerverlauf ebenso spekulativ wie die ehemalige Bebauung. Auf diese verweisen lediglich karge Mauerreste, Balkenlöcher in der Felswand sowie eine unzugängliche Felskammer (vgl. Finkbeiner, Jörg et alteri, S. 490).

Kulturdenkmal

Die Burgruine ist als Denkmalzone ausgewiesen. Dazu heißt es im Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Bad Dürkheim: „Burgruine Elmstein (Denkmalzone) Gründung wohl 12. Jh. durch Pfalzgraf Konrad, 1525 oder 1688 zerstört; Spornanlage; Reste der Schildmauer und des Palas; ortsbildprägend“ (GDKE 2017, S. 32).

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2025)

Internet

www.archivdatenbank.lha-rlp.de: Bild Burgruine Elmstein 1932 (abgerufen 16.07.2019)