Der sogenannte „Westwall“ ist ein aus dem Zweiten Weltkrieg stammendes rund 600 Kilometer langes militärisches „Verteidigungssystem“ im Bereich der ehemaligen Westgrenze des Deutschen Reiches. Zu den sichtbaren Westwall-Zeugnissen im Bereich des Bienwalds zählen, neben Relikten von Panzersperren (Panzergräben, Höckerlinie) am Rand des Bienwaldes, vor allem eine große Zahl gesprengter Bunker.

Lage und Dimension

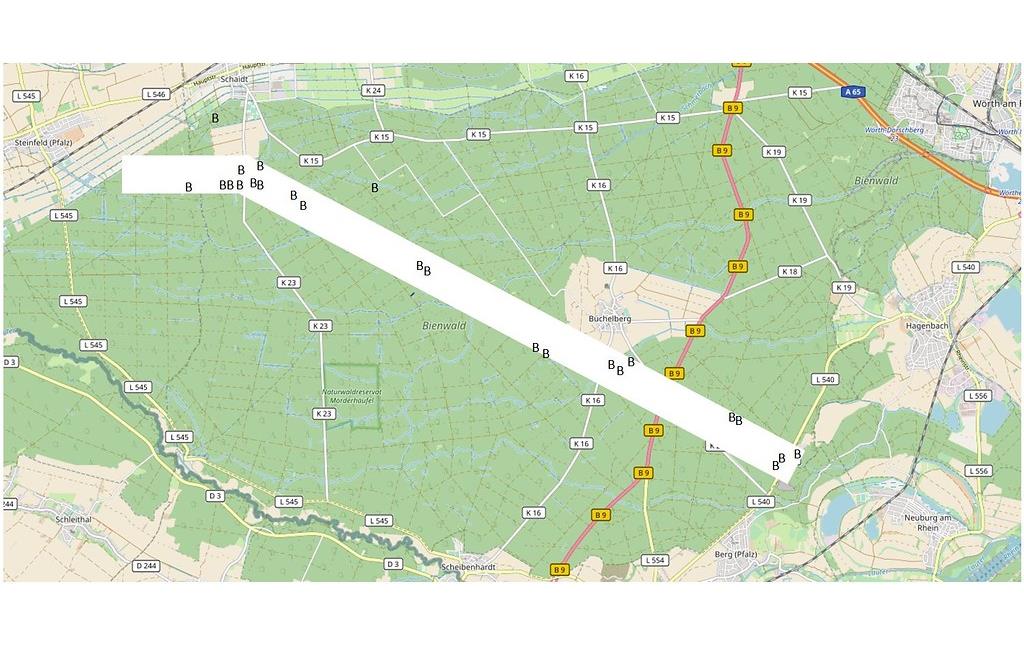

Zwischen Pfälzerwald und Rhein befanden sich im Zweiten Weltkrieg auf einer Strecke von rund 30 Kilometer über 500 Bunkerbauten unterschiedlichster Art und Größe. Große Teile davon befanden sich im Bienwald. Im Umfeld der knapp 15 Kilometer langen Hauptkampflinie wurden rund 300 Bunker im Bienwald errichtet (Westwall-Weg-Tafeln Steinfeld Nr.13 und Tafeln in Niederotterbach). Von den einst errichteten rund 300 Bunkern im Bienwald sind in der Gegenwart mindestens 24 Bauwerke (meist „Regelbau 10“, wenige Einmannbunker) als Relikte sichtbar. Generell wurden Bunker bereits 1946 auf Anordnung der französischen Besatzungsmacht gesprengt und weitgehend in Folgejahren mit Erdreich überdeckt.

Vom Einmannbunker bis zum 90-Mann-Bunker

Im Bienwald finden sich Bunker für einen Soldaten, Bunker für bis zu 15 Soldaten („Regelbau 10“) und auch in einem Fall ein Bunker für 90 Soldaten („B-Werk“). Die Hauptkampflinie im Bienwald bestand jedoch weitestgehend aus dem sogenannten „Regelbau 10“.

Der „Regelbau 10“, auch als Gruppenunterstand bezeichnet, war für bis zu 15 Soldaten vorgesehen. Es handelt sich um das am „Westwall“ und im Bienwald am häufigsten gebaute Bunker-Modell. Die Relikte des „Regelbaus 10“ tragen maßgeblich dazu bei, den Westwall-Korridor im gesamten Bienwald auch noch in der Gegenwart nachvollziehen zu können. Eine auffallend dichte Reliktkulisse findet sich südlich von Schaidt und südlich von Büchelberg.

Der „Regelbau 10“ umfasste eine Grundrissfläche von ca. 10 x 11 Metern, bei einer Wandstärke von 1,5 Metern. Der Bunker für bis zu 15 Soldaten bot Verteidigungsmöglichkeiten (Schießscharten) nach drei Seiten, so dass meist zwei versetzte Bunker in Sichtweite voneinander errichtet wurden, um ein möglichst großes Umfeld zu sichern.

Der kleinste Bunker war der Einmannbunker. Heute finden sich hiervon nur noch wenige Relikte im Bienwald. Anderthalb Meter tief mit einer 80 Zentimeter breiten runden Öffnung, die verschließbar war – so lauteten die Maße eines Einmannbunkers, der zunächst entlang des „Westwalls“ nicht vorgesehen war. Erst im Jahr 1944, im Zuge der notwendig gewordenen Reaktivierung der Westwall-Anlagen, wurden Einmannbunker geplant und umgesetzt. Das Bauwerk bot einem Soldaten mit Maschinengewehr oder Panzerfaust Schutz vor der Gefahr, von einem Panzer überrollt zu werden. Im Bienwald findet man nur noch wenige Bunker dieses Typs, die unversehrt geblieben sind.

Noch kleiner als der kleine Einmannbunker war der Munitions„bunker“, der eigentlich kein Bunker, sondern ein Minendepot war. Das unbemannte Bauwerk in der Größe eines kleinen Kühlschranks bot Platz für Minen oder andere Sprengmittel, um beispielsweise bei der Annäherung feindlicher Truppen eine Brücke am Ortsrand zu sprengen, zum Beispiel am Heilbach südlich von Kapsweyer.

Am anderen Ende des Größenspektrums findet sich das sogenannte „B-Werk“, das einst größte Bunkerbauwerk im Bereich des „Westwalls“. „B“ bezog sich auf die Ausbaustufe „B“ mit 1,5 bis 2 Meter dicken Wänden. Es erstreckte sich über eine Fläche von 26 mal 18 Metern mit drei unterirdischen Stockwerken für 90 Soldaten. „B-Werke“ sicherten die militärisch verwundbarste Stelle der Weißenburger Senke zwischen Pfälzerwaldrand und Bienwaldrand. Nur ein „B-Werk“-Relikt findet sich am nördlichen Bienwaldrand bei Schaidt. Das „B-Werk Kiefernwald“ südlich von Schaidt wurde 1946 gesprengt und später dann vollständig mit Erdreich überdeckt.

Geschichtlicher Hintergrund

Der sogenannte „Westwall“ ist ein aus dem Zweiten Weltkrieg stammendes rund 600 Kilometer langes militärisches „Verteidigungssystem“ im Bereich der ehemaligen Westgrenze des Deutschen Reiches. Die Festungslinie zwischen Basel und der deutsch-niederländischen Grenze am Niederrhein war ein „Verteidigungssystem“ bestehend aus Bunkern, Stollen, Gräben, Minenfeldern und Panzersperren. Heute sind Teile dieses Ausbaus noch als Relikte erkennbar. Der „Westwall“ wurde entlang seiner 600 Kilometer unterschiedlich stark ausgebaut. Zu den frühen Ausbauschwerpunkten zählten die drei militärisch-historischen Einfallspforten von Frankreich nach Deutschland: an der Mosel bei Trier, am Isteiner Klotz bzw. der Engstelle entlang des Rheins im Markgräfler Land und schließlich im Bereich der Weißenburger Senke (so genannter Otterbach-Abschnitt).

Die Errichtung des „Westwalls“ erfolgte in den Jahren 1936 bis 1940. Bereits in den Jahren 1930 bis 1936 war die Maginot-Linie, das Pendant zum „Westwall“ auf französischer Seite, entstanden. In den elsass-lothringischen Abschnitten Belfort (bei Basel), Lauter und Metz (inkl. Verdun) war das französische Verteidigungssystem am stärksten ausgebaut (zum Beispiel das Festungsbauwerk Ouvrage Schoenenbourg, südlich von Wissembourg).

Erreichbarkeit

Zwei Westwall-Wege der Pfälzerwald-Verein-Ortsgruppen Schaidt und Steinfeld verlaufen unter anderem entlang einer Reihe von Bunker-Relikten. Beide Wegführungen gehen ineinander über und berühren jeweils die Haltepunkte der Deutschen Bahn in Schaidt und Steinfeld. Ein besonders aufschlussreiches Relikt des „Regelbaus 10“ befindet sich an der Tafel 17 des Westwall-Weges Steinfeld, auch erreichbar über die Schaidter Wegführung. Der Schaidter Westwallrundweg berührt südöstlich der Waldäcker zwei Einmannbunker, die hervorragend erhalten geblieben sind.

Der größere Teil der Bunker-Relikte ist nicht ausgeschildert und liegt teilweise an Waldwegen, teilweise schwer zugänglich im „Unterholz“.

(Matthias C.S. Dreyer, Struktur-und Genehmigungsdirektion Süd, 2018)

Internet

steinfeld-pfalz.de: Steinfeld ein Dorf im Westwall (abgerufen 10.04.2018)

pwv-schaid.de: Pfälzwald-Verein Schaidt - Westwallwanderwege (abgerufen 10.04.2018)