Mutung, Verleihung, Abbau

Spuren im Gelände

Transport

Mutung, Verleihung, Abbau

Das ehemalige Bergbaugebiet mit der neuzeitlichen Grube „Schnepfenthal“ liegt im Bensberger Erzrevier und diente dem Abbau von Kupfer-, Blei-, Eisen- und Zinkerzen.

Ein erstes Mutungsgesuch, d.h. ein Antrag bei der Bergbaubehörde auf Bewilligung einer Genehmigung zum Bergbau, stammt aus dem Jahr 1854. Für 1858 wird dem Muter Wilhelm Schönenborn das Recht verliehen, sich die Bodenschätze Eisen, Kupfer und Blei in der Grube Schnepfenthal (zuerst aber „Wilhelm modo Schönenborn“ benannt) anzueignen.

Offensichtlich hat Schönenborn die Grube anschließend verkauft, denn der Kaufmann Heinrich Schüchtermann aus Dortmund stellte 1865 einen Erweiterungsantrag, aufgrund dessen ihm die Grube Schnepfenthal 1867 verliehen wurde. Schüchtermann verkaufte die Grube 1869 an die Gesellschaft Phönix für Bergbau und Hüttenbetrieb zu Laar in Duisburg, die 1871 die Verleihung des Feldes auf Zinkerze begehrte. Nachdem die Bauwürdigkeit durch Feldbesichtigung positiv verlaufen war, erfolgte die entsprechende Verleihung auf Zinkerze. Im März 1873 wurde ein Dampfkessel für die Förderung aufgestellt. Über den weiteren Betrieb ist nichts Genaues bekannt.

Die Erze wurden bis zur 31-Meter-Sohle auf einer Länge von 120 Metern abgebaut. Tiefere Versuchsarbeiten brachten keinen Erfolg, deshalb wurde die Grube nach dem Abbau auf dieser Sohle geschlossen. Aufzeichnungen besagen, dass 16.500 Tonnen Spateisenstein, 12 Zentner (Zink-)Blende, 21 Zentner Bleierze und 150 Zentner Kupfererze gefördert wurden. Insbesondere die Menge des geförderten Spateisensteins ist im Vergleich mit anderen Gruben des Reviers beachtlich. Die 16.500 Tonnen Eisenspat waren nach Buff 1882 von „vorzüglicher Qualität“.

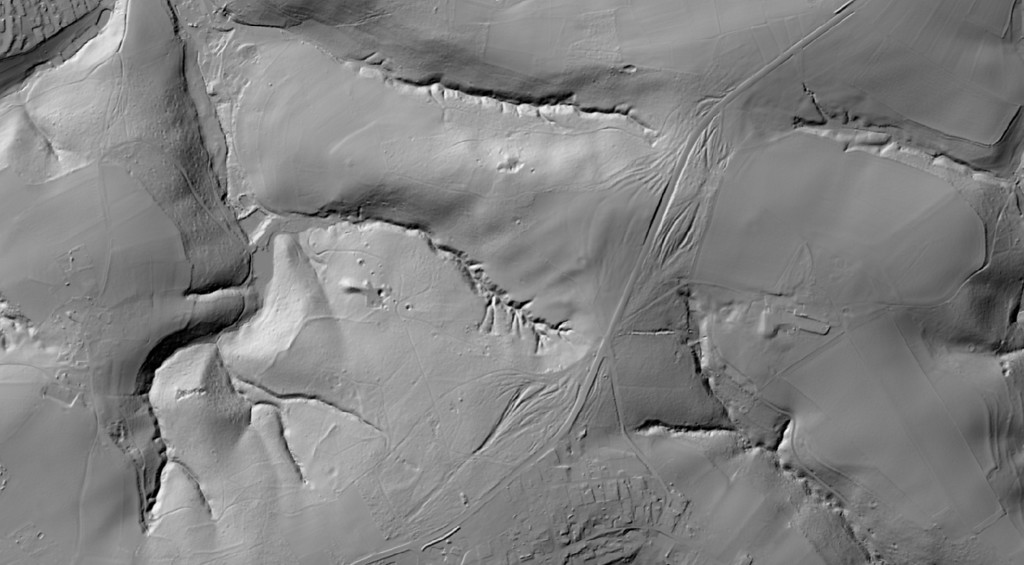

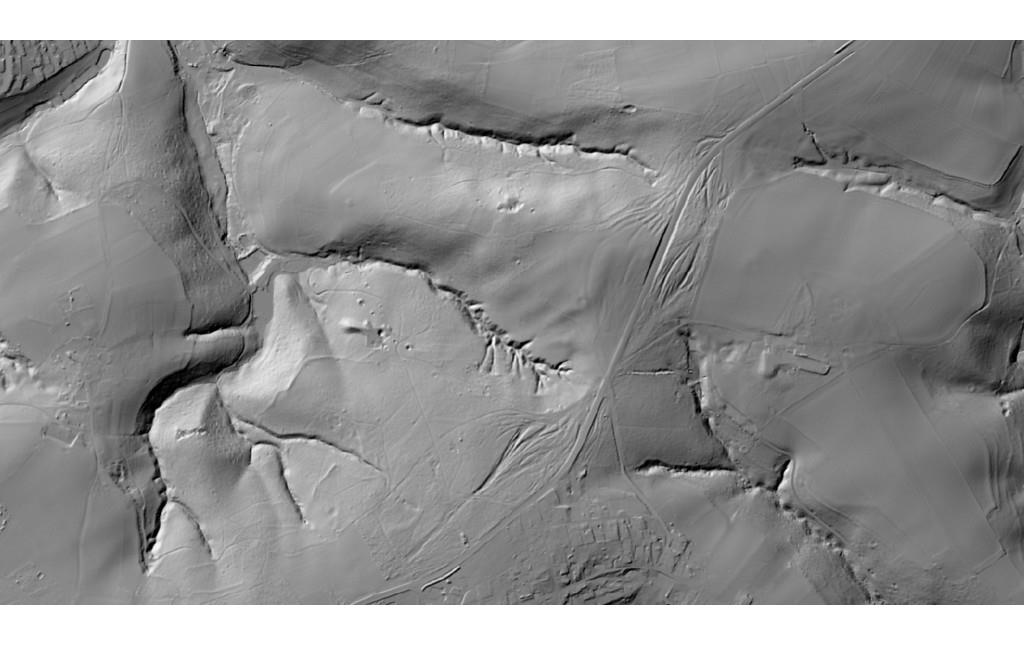

Spuren im Gelände

Der auffälligste Befund der Grube Schnepfenthal ist der Maschinenschacht mit der enormen Großzungenhalde im Westen.

Der vermutliche Standort des Kesselhauses ist vor allem im Geländemodell als quadratisches Plateau zu erkennen. Weitere Spuren im Gelände sind Pingen und Schürfe, die sich linear (wohl dem Erzgang folgend) erkennen lassen.

Bei der Wahl eines Grubenstandortes orientierten sich die „Muter“ im 19. Jahrhundert oft an älteren Abbauspuren, sogenannten „Alten Männern“: Die Rundpingen nördlich und östlich des Maschinenschachtes könnten aus einer früheren Periode stammen.

Pingen entstehen dadurch, dass offen gelassene Schächte und Angrabungen verstürzen. Die Hangkanten rutschen erosionsbedingt in den Schacht oder die Schurfvertiefung nach, und es bilden sich trichterförmige oder muldenartige Vertiefungen. Diese Vertiefungen können anhand ihrer Ausprägung teilweise genauer benannt werden: Sie werden nach ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Funktion in Schachtpingen, Rundpingen, und Kerbpingen differenziert.

Hier auf der Fläche finden sich Schachtpingen und Rundpingen mit Talringhalden oder Wulsthalden. Halden entstehen durch das „Taube“ (also nicht erzversetzte) Gestein, welches bei der Schachtabtiefung anfällt, und direkt neben dem Schacht aufgeschüttet wird. Im Bachlauf, in direkter Linie auf den Maschinenschacht zu, ist eine Rotfärbung zu erkennen. Es handelt sich um Eisenoxidausfällungen. Die Rotfärbung scheint aus einer rückspringenden Mulde auszutreten. Hier wird ein Stollenmundloch der Grube gelegen haben.

Transport

Über dem Weg hangabwärts erfolgte vermutlich der Transport der Erze aus der Grube durch das Dresbachtal nach Untereschbach. Es wird zumindest der Weg der Arbeiter gewesen sein. Eine zweite Transportmöglichkeit stellt der Polizeiweg dar. Die heutige Landstraße L 84 (Schlehecker bzw. Durbuscher Straße) ist ein Abschnitt dieses regionalen Verkehrsweges. Fast in jedem Waldgebiet entlang dieser Straße finden sich Hohlwegbündel als Relikte des Polizeiweges.

Das Alter des Polizeiweges ist nicht bekannt. Ob der Weg eine überregionale Bedeutung hatte auch nicht. Eine bergische Polizeiverordnung vom 10. Oktober 1554, die über den Zustand der Wege berichtet und ordnet folgende Vorkehrungen zur Verbesserung an: „Sie (die Wege, Verf.) sind bös, oft versunken oder verdorben und verfahren. Wo das der Fall ist, sind sie mit gutem grund, gehöltz, steinen, dörnen oder sonst was zu bessern“. Möglicherweise gab eine Polizeiverordnung der Straße den Namen.

Die Grube Schnepfenthal war Station der Archäologietour Bergisches Land 2017.

(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2017)