Mit Heinricus de Tanne wird 1189 erstmals ein Mitglied einer Ministerialenfamilie erwähnt, das sich offensichtlich nach einer Burg „Dahn“ benennt. Da dieser unbestimmte Burgnamen bis 1425 auch für Grafendahn benutzt wurde, ist im Regelfall bis 1327 nur sehr schwer zu entscheiden, welche der vier Dahner Burgen tatsächlich gemeint ist.

Ein Hinweis auf die Existenz von Grafendahn ist die Tatsache, dass seit 1285 eine Burggemeinschaft bestand, der u. a. Friedrich Vogt von Windstein angehörte. Die Herren von Windstein befanden sich offensichtlich bis 1339 im Besitz einer Anlage - gemeint keinesfalls Alt- oder Neudahn - die sie damals an Graf Johann II. von Sponheim veräußerten (vgl. Polith / Thon 2007), S. 216) . Nach des Sponheimers Tod 1340 und einem anschließenden Rechtsstreit belehnte Bischof Gerhard 1341 Graf Walram von Sponheim mit der Anlage. Er und seine Nachfolger ließen die Burg von Burgmannen (1344), Burggrafen (vor 1379) und von Amtleuten (1395, 1410 und 1415/21) verwalten.

Nach dem Ableben Walrams verschlechterten sich die nachbarschaftlichen Beziehungen zu den Herren von Dahn. Graf Simon von Sponheim und Walter von Dahn waren in heftige Kämpfe verwickelt. Vor 1400 (Hauptstaatsarchiv München, Urkunden Grafschaft Sponheim Nr. 940) gelang es Simon, Burg Alt-Dahn einzunehmen, zu zerstören und zu überbauen. Walter von Dahn war geschlagen, musste auf den Rechtsweg verzichten und zugestehen, den Graben zwischen den beiden Burgen nicht zu bebauen.

Nach Simons Tod belehnte Bischof Raban von Speyer 1415 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 67/340, Blatt 136r) dessen Tochter Elisabeth. 1417 folgte Graf Johann V. von Sponheim, dessen finanzielle Schwierigkeiten dazu führten, dass u. a. der Dahner Besitz an den Markgraf Bernhard fiel. Dieser verpfändete Burg und Herrschaft 1424 an Friedrich von Dahn. Da es an der Zustimmung des Oberlehnsherren Bischof Rabans von Speyer mangelte, kam es zu längeren Rechtsstreitigkeiten (vgl. Polith / Thon 2007), S. 219). Im abschließenden Gerichtsurteil wird die Burg 1425 (Generallandesarchiv Karlsruhe, 46/390, Blatt 1) erstmals als Grafendahn (das slosse Than genant Grefenthan) bezeichnet. Die Verpfändung Grafendahns an Friedrich Röder von Randeck durch Bernhards Sohn, Markgraf Jakob 1432, änderte an den Rechtsverhältnissen wenig. Doch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es zu einer grundlegenden Änderung der Besitzverhältnisse. Pfalzgraf Friedrich I. (der Siegreiche) löste Grafendahn 1463 aus der Pfandschaft der Randecker aus und betrachtete seit 1472 Burg und Herrschaft als Eigentum (vgl. Polith / Thon 2007, S. 219).

Ritter Hans von Trotha, dem 1480 (Lehmann 1969, S. 190) Pfalzgraf Philipp Grafendahn als Mannlehen überlassen hatte, erfreute sich jedoch nicht lange der Burg, denn bereits 1485 wird sie als unbewohnbar bezeichnet. Diesen Zustand änderten weder er noch sein Sohn Christoph, dessen Erbtochter Maria und deren Gemahl Friedrich von Fleckenstein. Nachfolger der Fleckensteiner waren spätestens von 1648 bis 1793 die Schenken von Waldenburg. Die 1663 als zerfallen bezeichnete Burg soll endgültig 1689 von den Franzosen zerstört worden sein.

Baubeschreibung

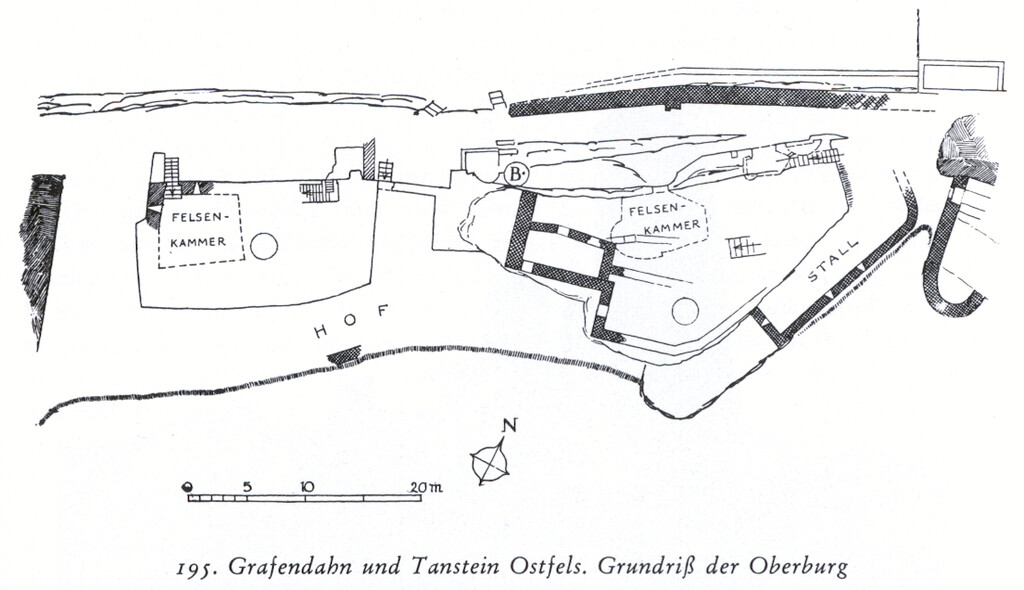

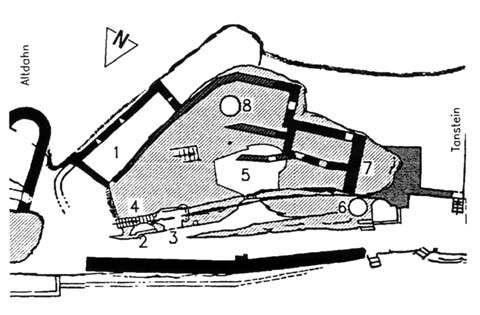

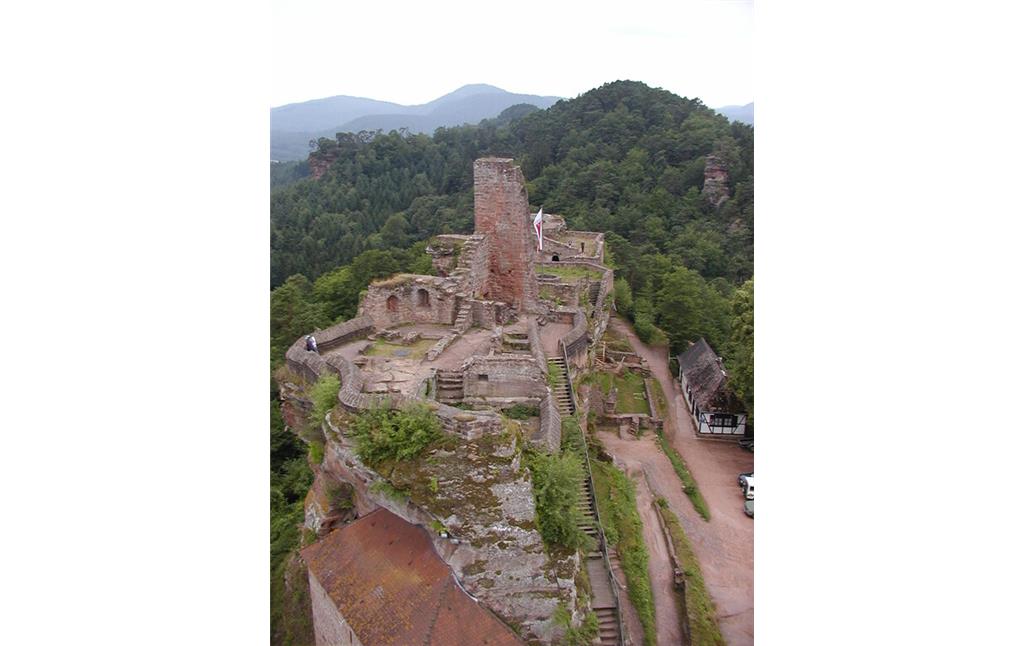

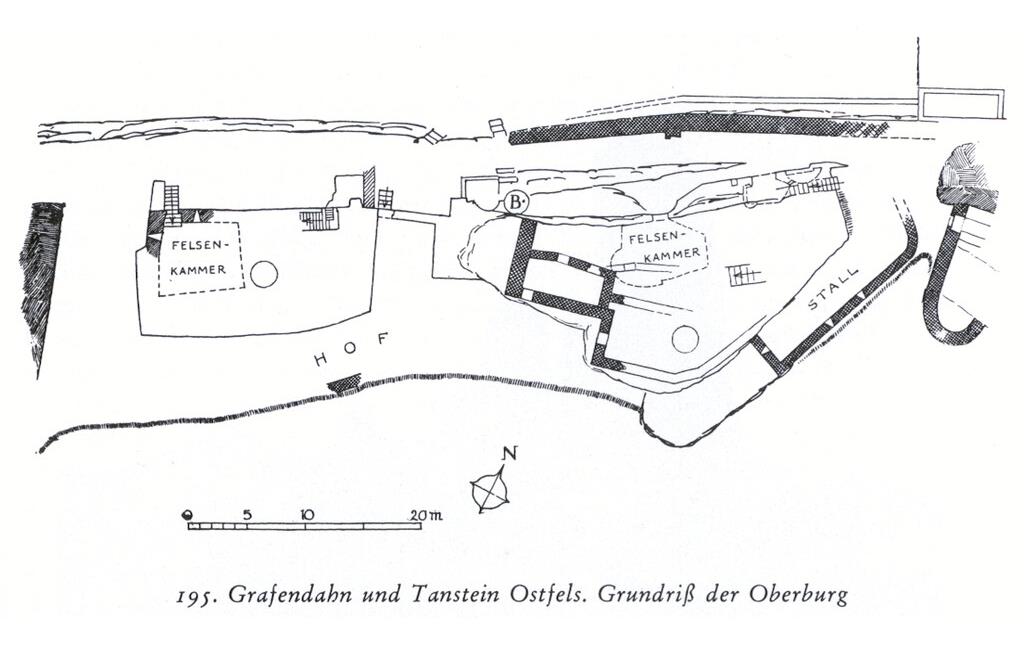

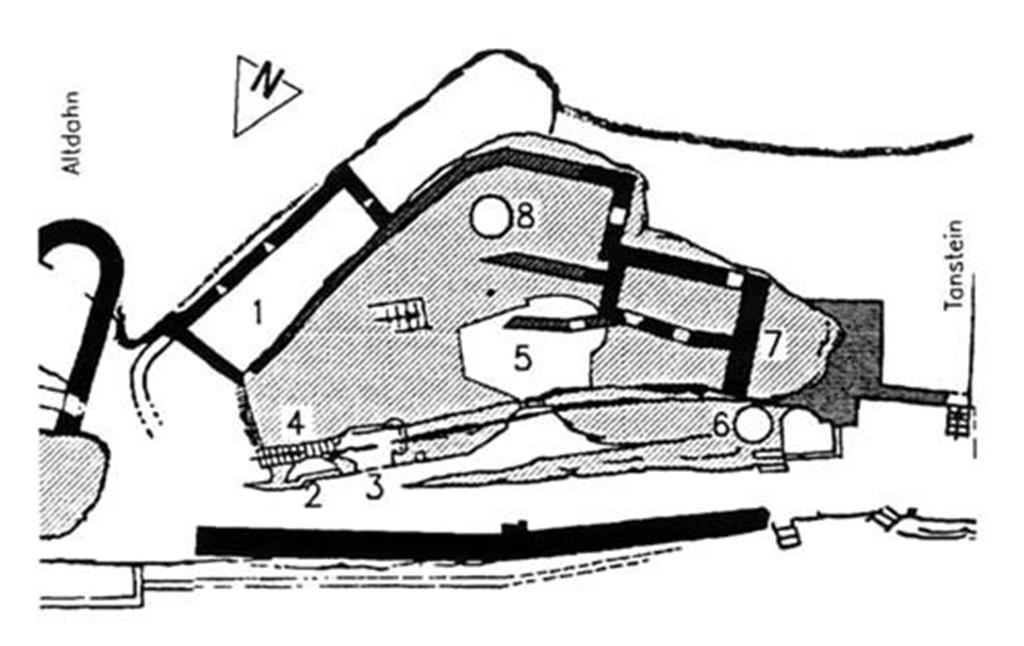

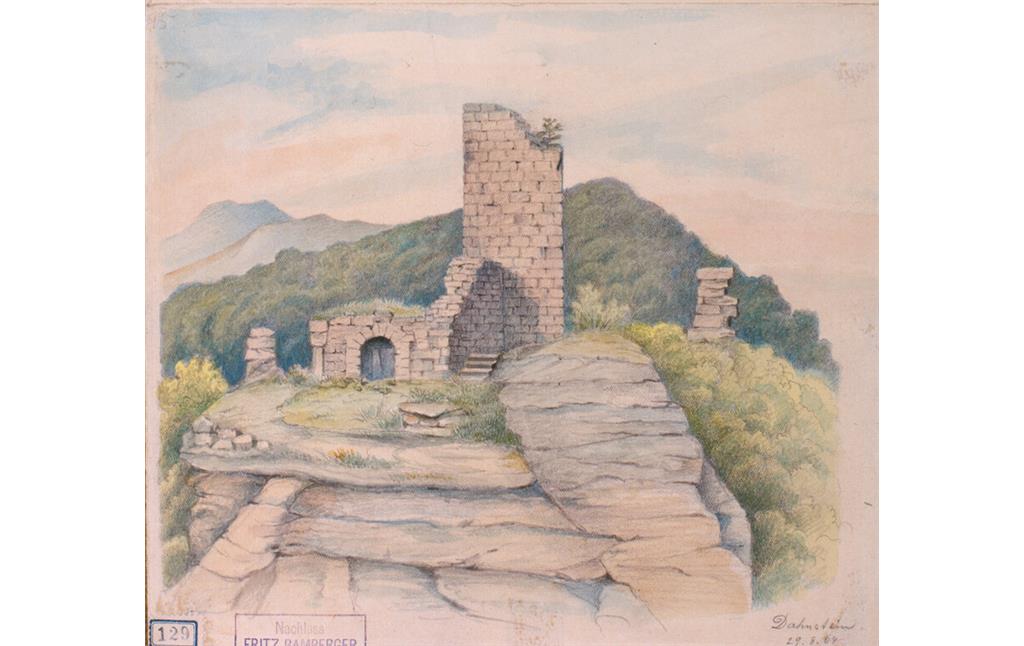

Ein isoliert stehender, hoch aufragender, dreieckiger Felsklotz beherbergt die recht kleine (ca. 40 Meter lang und 20 Meter breit) Burg Grafendahn. Das Sandsteinplateau ist Standort einer Oberburg. Am Felsfuß, insbesondere an der Nord- und der Südostseite erstreckt sich eine schmale Unterburg.

Unterburg

Letztlich boten lediglich am Felsfuß auf der Nordseite zwei langgestreckte, recht schmale Felsterrassen Raum für eine Unterburg. Mit Ausnahme von kargen Resten des Berings auf der unteren Terrasse ist aufgehendes Mauerwerk in diesem Bereich fast vollständig abgegangen. Daher sind zwei unterschiedlich große Felskammern und Viehtränken sowie vor allem ein Brunnenschacht die letzten Hinweise auf die Nutzung als Unterburg.

Dazu gesellt sich im Südosten ein weiteres Unterburgareal. Dieses schützte eine in Resten erhaltene, hohe Ringmauer. Ihr Verlauf ist teilweise identisch mit den Außenmauern eines an den südöstlichen, teilweise überhängenden Fels angelehnten rechteckigen Gebäudes (vgl. Polith / Thon 2007, S. 221). Dieses wurde in den Jahren 1985/86 wiederhergestellt und dient seit 1987 als Burgmuseum.

Die Westseite des Burgfelsens fällt senkrecht ab, trennt letztlich grabenartig den Zwischenraum zur Nachbarburg Tanstein.

Oberburg

Den Zugang zur Oberburg gewährleistet eine Felsen- bzw. eine Holztreppe an der Nordwand. Auf halbem Weg führt der Aufgang an einer in den Sandstein geschroteten Wachstube (?) vorbei Gebäudes (vgl. Polith / Thon 2007, S. 221). Die Treppe endete am oberen Tor, hinter dem sich ein kleiner Hof erstreckt. Die Burgwestseite der Oberburg schützte eine starke, mit Buckelquadern verkleidete Schildmauer. Hofseitig erstreckt sich an der Südseite des Plateaus ein schmales, rechteckig (vgl. Polith / Thon 2007, S. 222).

Von einem weiteren Gebäude an der Nordostecke des Oberburgareals künden lediglich ein Keller mit Zugangstreppe. Pfostenlöcher auf der sonst abgeräumten Felsplattform verraten, dass diese einst dicht überbaut gewesen und „nur ein schmaler, umknickender Hof“ (Polith / Thon 2007, S. 222) freigeblieben war.

(Jürgen Keddigkeit, Kaiserslautern, 2024)

Internet

www.dahner-felsenland.net: Burgenmassiv Alt-Dahn (abgerufen 23.08.2017)

www.burgen-rlp.de: Dahner Burgen (abgerufen 23.08.2017)