Die Familie Grünewald

Die Familie Grünewald ist nachweislich ab circa 1797 durch einen Wilhelm Grünewald aus Spabrücken als Bäcker und Ackerer in Seibersbach aufgeführt. Ab ungefähr 1846 führte dessen Sohn Michael Grünewald den Betrieb weiter. Es folgte um das Jahr 1876 dann der Sohn Jakob Grünewald und ab 1910 führte deren Sohn Friedrich Grünewald den Familienbetrieb weiter. Fritz Grünewald, Sohn Friedrichs, leitete dann den Bäckereibetrieb ab 1946 und wurde dann von Friedrich Peter (Friedel) Grünewald ab dem Jahre 1978 weitergeführt. Seit 2015 führt Sohn Marco Grünewald den Bäckereibetrieb, also in der siebten Generation.

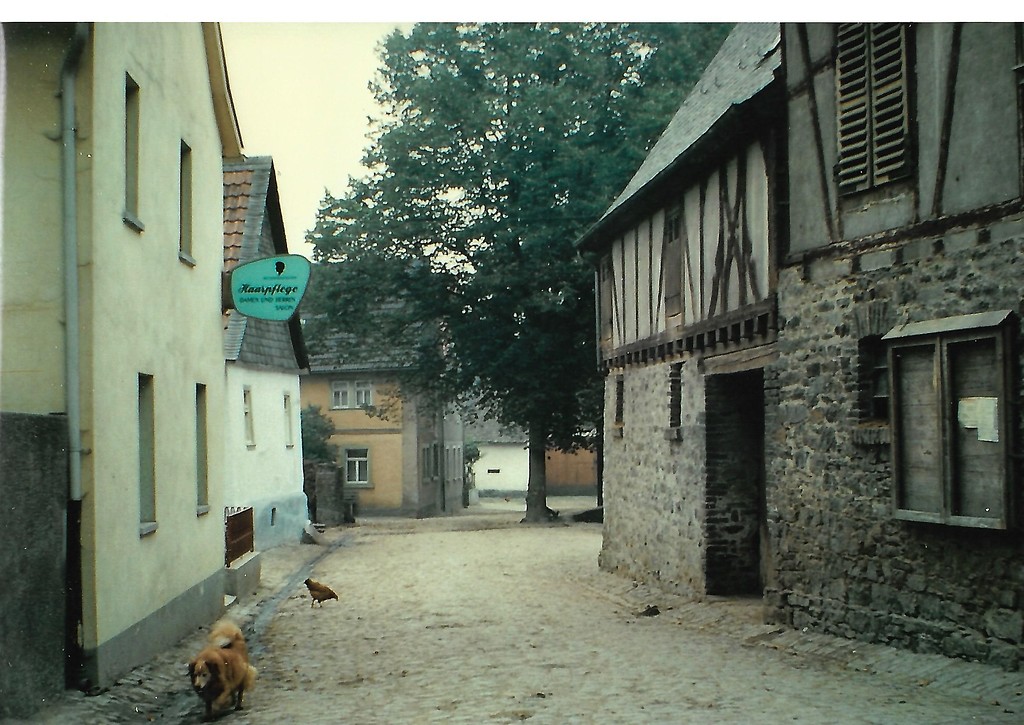

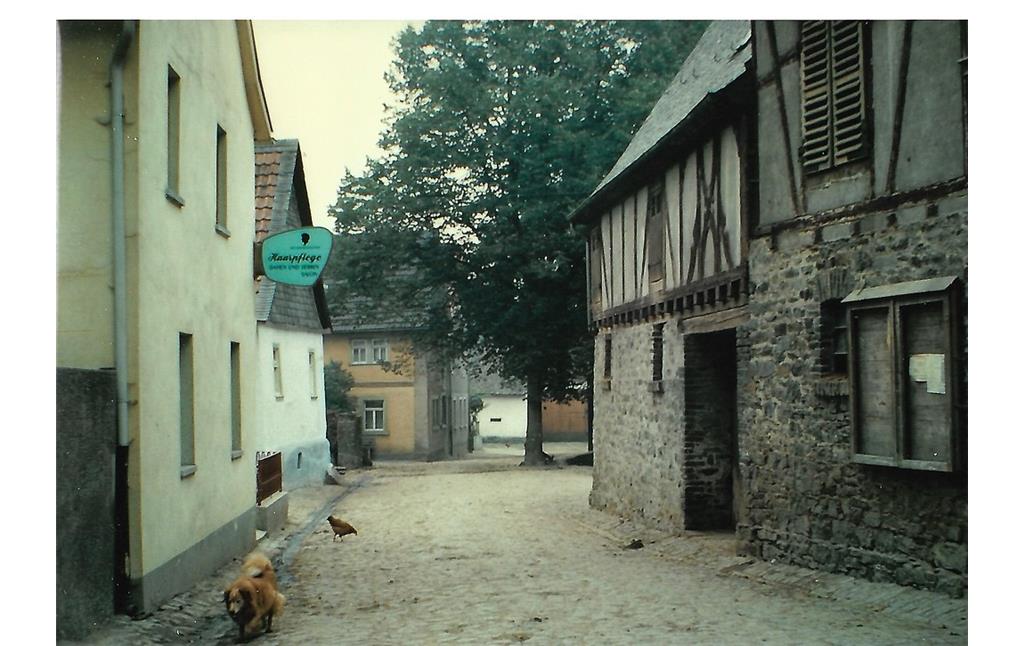

Das Anwesen und Umgebung um die Backstube

Auf dem Anwesen, welches eine Größe von 400 qm hat, befanden sich bis ungefähr 1904 ein Wohngebäude und eine Bauernscheune mit Stallungen. Die Gebäude bestanden aus Bruchsteinen und Holzbalken. Um 1905 wurde auf die bestehenden Bruchsteinkellerwände ein zweistöckiges Backsteinhaus gebaut. Neben dem Wohnhaus wurde auch das Bauerngebäude mit Stallungen, Stroh- und Heuspeicher erneuert. Hier wurden Kühe, Schweine und Hühner gehalten. Vor der Scheune befanden sich noch ein Misthaufen, eine Jauchegrube und ein Vorplatz der zum Abstellen für Ackergeräte diente. Hier wurde auch Brennholz für den Holzbackofen bearbeitet und in der kalten Jahreszeit Schweine geschlachtet. Direkt neben dem Grundstück führte ein gestampfter Weg in Richtung Schlossgrund. Nebenan floss der Seibersbach, der von beiden Seiten mit einer zwei bis drei Meter hohen Bruchsteinmauer eingebettet war. Bis zum Dorfausgang standen auf beiden Seiten des Seibersbachs große Linden. Gegenüber der Bäckerei stand das Rathaus der Gemeinde. Der vorbei fließende Bach wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verrohrt und es entstand eine neue Teerstraße mit Parkplatz.

Zum Backsteinhaus

Im Keller des Wohngebäudes befand sich die Backstube mit einem Backofen, Knetmaschine, einer Backmühle und zwei Vorratsräume für Kartoffeln und andere Nahrungsvorräte. Hier wurden auch Hausschlachtungen durchgeführt. Im Erdgeschoss befand sich der Bäckereiladen vor der Küche und neben dem Wohnzimmer. Im Flur zur Scheune wurden in einem Wandschrank Vorräte wie Gelee, Marmeladen, Wurst und geräucherter Schinken aufbewahrt. Nebenan befand sich noch ein Holzschuppen. Eine Holztreppe führte zu den Schlafzimmern und Badezimmer im Obergeschoss. Von hier konnte man nochmals auf einer Holztreppe zum Dachgeschoss gelangen. Auf dem Speicher war eine Räucherkammer neben dem Kamin errichtet. Hier wurden Schinken und Würste über Holzsägemehlglut geräuchert.

Das heutige rote Backsteinhaus, welches direkt an der Ecke Dörrebacher Straße – Hauptstraße - Stromberger Straße liegt, wird heute nur noch als Wohnhaus genutzt.

Das Alltagsleben nach dem Zweiten Weltkrieg

Jeden Morgen zwischen vier und fünf Uhr heizte Fritz Grünewald den direkt beheizten Steinbackofen mit Fichten - beziehungsweise Lärchenholz an. Dieses Holz verbrennt schneller als Eiche- und Buchenholz. Der Ofen konnte schneller gereinigt und beschickt werden. Anschließend konnte man zwei befüllte Ofen mit Brot hintereinander backen. Das Holz wurde immer im Winter, wenn die Landwirtschaft ruhte, geschlagen und ofengerecht bearbeitet. Zwischendurch mussten die Tiere im Stall versorgt werden. Die Ehefrau vom Bäcker Fritz Grünewald melkte in der Zwischenzeit die Kühe und versorgte die Kinder, Haushalt und verkaufte anschließend die frischen Backwaren im Bäckerladen. Wenn sie anderweitig arbeiten musste, verkaufte die Oma öfter im Bäckerladen. Zu dieser Zeit existierten im Ort ungefähr vier Lebensmittelgeschäfte und drei Bäckereien. Während die Vorfahren um 1800 wahrscheinlich mit der französischen Besatzung zu tun hatten, so waren nun amerikanische Truppen im Ort. Wenn Panzer durch den Ort fuhren und Manövertruppen durchmarschierten, riefen Kinder „Ami Choco“ und „Chewing-Gum“, während die Jugendlichen Wälder und Fluren durchstreiften um nach den Manövern der Besatzungstruppen etwas „Amerikanisches“ zu erhaschen.

Durch die Panzer und Truppenfahrzeuge entstanden große Flur- und Straßenschäden, was die Dorfbevölkerung und Bauern sehr verärgerte. In dieser Zeit existierten im Ort circa vier Kolonialwarengeschäfte und drei Bäckereien. Hinzu kamen noch drei Schreinereien, eine Wagnerei, zwei Hufschmiede, Malergeschäfte, vier Gaststätten und noch weitere selbständige Unternehmen.

Bis ungefähr 1960 wurde das Mehl für die Bäckerei von der Mühle Weinzheimer aus Stromberg und der Mühle Rumpf aus Gensingen in Jutesäcken mit dem Pferdewagen geliefert. Die Bäckerei hatte sogar eine Spezialmaschine um das Restmehl aus den Säcken zu klopfen. Dieses Mehl und das Fußmehl aus der Backstube wurden an die Schweine verfüttert. 1955 wurden für die Bäckerei ein neuer Verkaufsladen mit einer Speiseeismaschine und ein neuer Backofen mit drei Etagen und Ölfeuerung gekauft. Es wurde nun von Frühjahr bis Herbst Milchspeiseeis verkauft und Torten hergestellt. Von nun an halfen auch die Kinder im Bäckereibetrieb und Landwirtschaftsbetrieb mit und verrichteten verschiedene Arbeiten. Ab sechs Uhr wurden Brötchen ausgetragen, zweimal die Woche musste um sieben Uhr die Kirche besucht werden und um acht Uhr mussten die Kinder in der Schule erscheinen. Wenn sie mittags ihre Schulaufgaben erledigt hatten, halfen sie noch auf dem Feld oder im Garten mit.

Im Zweiten Weltkrieg wurden u.a. das Ruhrgebiet, sowie Köln und Düsseldorf, von den Alliierten durch Bombardierungen schwer getroffen. Die meisten Bäckereien waren ausgebombt. Die Bevölkerung konnte von den wenigen verschonten Bäckereien nicht mehr ausreichend mit Brot versorgt werden. Daher wurde Brot aus dem Hunsrück für diese Städte geordert. Bis circa 1957 lieferte die Bäckerei Grünewald mit einem Kuhfuhrwerk und später mit einem Traktors die Brotladungen zum Bahnhof Stromberger Neuhütte. Von hier wurde das Hunsrücker Brot nach Düsseldorf transportiert.

Von 1963 bis 1966 erlernte dann Friedrich Peter (Friedel) Grünewald den Bäckerberuf in Bad Kreuznach. Als Lehrling erhielt man pro Woche im ersten Lehrjahr 5 DM, im zweiten 7 DM und im dritten 12 DM. Wenn er täglich ein bis zwei Stunden früher mitarbeitete, erhielt Friedel am Wochenende 2 DM zusätzlich. Zu dieser Zeit war das Backen sonntags verboten und es durfte kein Bäcker vor vier Uhr arbeiten. Nach seiner Lehre begann er Feingebäck, Torten und Kuchen in das tägliche Backprogramm einzubringen.

Ab 1972 bis 1990 eröffnete Familie Grünewald im Umkreis zehn weitere Bäckereifilialen. Die Backstube war für diesen Umsatz viel zu klein geworden. 1978 wurde die Scheune abgerissen und die Bäckerei um circa 150 qm erweitert. Nach zehn Jahren wurde die ehemalige Synagoge und spätere Saal der Familie Becker mit Aufzug und Treppe mit der bestehenden Bäckerei verbunden und dazu gepachtet. Doch schon bald wurde die inzwischen auf 400 qm angewachsene Produktionsfläche zu klein. Betriebswirtschaftlich sinnvoll erschien nur noch eine Aussiedlung aus diesen verengten Bauweisen, da auch die umliegend bewohnenden Menschen durch nächtliche Ruhestörungen belästigt wurden.

Verlagerung des Betriebes nach Waldlaubersheim

Nach langem Suchen und Verhandlungen wurde im Jahr 2000 im neu erschlossenen Gewerbepark Waldlaubersheim ein 4000 qm großes Grundstück erworben. Werner Grünewald, der Bruder von Friedel, plante nun zum wiederholten Male ein Bäckereigebäude mit Verkaufsräumen von insgesamt 1200 qm. Die aus den vergangenen Jahren erfolgte Expansion setzte sich danach verstärkt fort. Zu den bestehenden Filialen und dem Verkaufswagen kamen noch einige Großkunden wie Krankenhäuser, Altenpflegeheime und Geschäfte hinzu.

Seit April 2015 führen Marco Grünewald und Frau Jenny den Bäckereibetrieb in der siebten Generation weiter.

Die heutige Bäckerei setzt vor allem auf Produkte aus der Region und unterstützt somit Bauern und Landwirte aus der Umgebung. Die Bäckerei Grünewald umfasst heute mittlerweile 14 Filialen.

(Vivien Behrens, Universität Koblenz-Landau, 2017 / freundliche Hinweise Friedrich Peter (Friedel) Grünewald, 2017)

Internet

www.baeckerei-gruenewald.de (abgerufen 16.05.2017)