Der Überlieferung nach wurde die ersten Kirche, eine so genannte Saalkirche, 714 oder 716 von der Hl. Plektrudis gestiftet und vom Hl. Suitbert geweiht. Der Keyenberger Kirche hätten 14 weitere Kirchen in der Umgebung als so genannte Herrlichkeit unterstanden. Als Stiftung der Plektrudis hätte diese Herrlichkeit dem Stift St. Maria im Kapitol in Köln unterstanden.

Obwohl sich Generationen auf diese Entstehungsgeschichte beriefen, gehört sie in den Bereich der Legenden, die der Pfarrer Matthias Claeßen (1701-1734) 1720 in eines der Lagerbücher eingetragen hatte. Er erfand diese Geschichte, um mehr Macht und Einfluss in einem Kollations- und Inventurstreit um Borschemich zu erlangen. In Ermangelung an Originalurkunden wollte der Keyenberger Pfarrer auf Sonderrechte durch eine alte königliche Schenkung und päpstliche Privilegien hinweisen.

Baugeschichte

Aus dem Prümer Urbar, das Keyenberg erstmalig 893 erwähnt, kann durch die Nennung eines Keyenberger Priesters vermutet werden, dass die Gründung der Kirche in spätgotischer Zeit erfolgte.

Der erste Kirchenbau war eine Saalkirche, deren Längswände bis 1912 Teil des Mittelschiffs bildeten. Anhand von Jahresringuntersuchungen eines Fensterbogenstückes, das man 1961 in der Turmkammer fand, konnte ermittelt werden, dass es aus dem Jahre 1018 stammt. Das Untersuchungsinstitut aus Trier vermutet, dass der Rohbau der ersten Keyenberger Kirche im Frühjahr 1018 fertiggestellt wurde.

Am Ende des 11. Jahrhunderts (1089 bis 1099) wurde die Saalkirche an den Seiten um 4 Arkaden erweitert, das Hauptschiff wurde aufgemauert und mit 4 kleinen Fenstern versehen. Aus der Saalkirche wurde so eine romanische Basilika.

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhundert erhielt die Basilika einen rechteckigen Glockenturm. Im Mittelschiff wurden 2 Kreuzgrat-Gewölbe eingebaut.

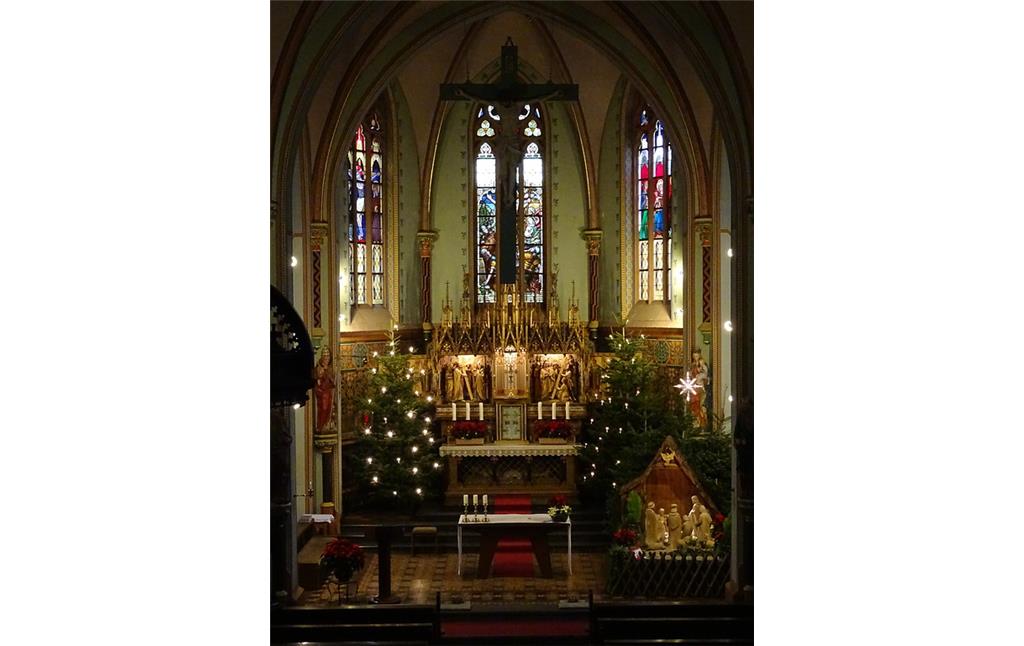

Mitte des 15. Jahrhunderts erhielt das Mittelschiff ein gotisches Gewölbe und der Chor zwei Gewölbejoche. An der Nordseite des Chores befand sich eine Sakristei (Gerkammer), die gleichzeitig einen Speicher unter dem Satteldach besaß, in dem nach Aufzeichnungen aus dem 16. Jahrhundert Harnische, Hellebarden, Rapiere (Degen), Landspieße etc. der Schützen aufbewahrt wurden. Die Baumaßnahmen wurden durch den Verkauf von Ablassbriefen finanziert.

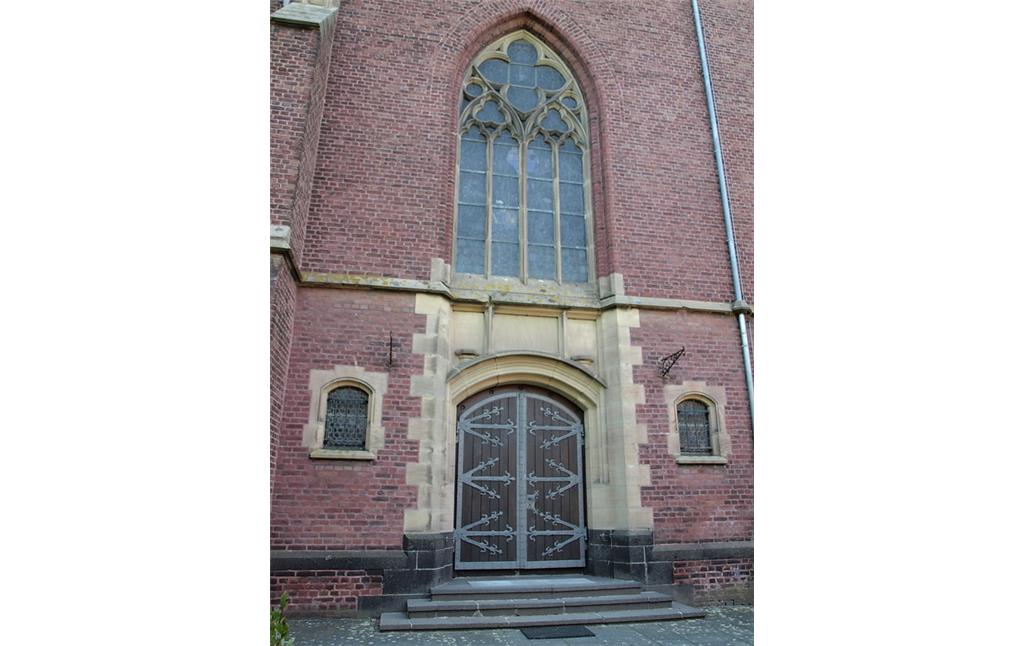

Wegen Baufälligkeit musste im 16. Jahrhundert das nördliche Seitenschiff erneuert werden. Es wurde nach Art der Spätgotik mit 4 derben Strebepfeilern gebaut. Unter Pfarrer Matthias Claeßen (1701-1734) wurde der östliche Teil des Südschiffes erneuert. 1756 musste die Vorhalle (Kirchenportz) aus Fachwerk abgerissen und durch einen Steinbau ersetzt werden. Pfarrer Reiner Joseph Laumen (1764-1831) verzeichnet, dass er aus Gemeindemitteln erbaut wurde und die Erstellung die Gemeinde aller Mittel beraubte.

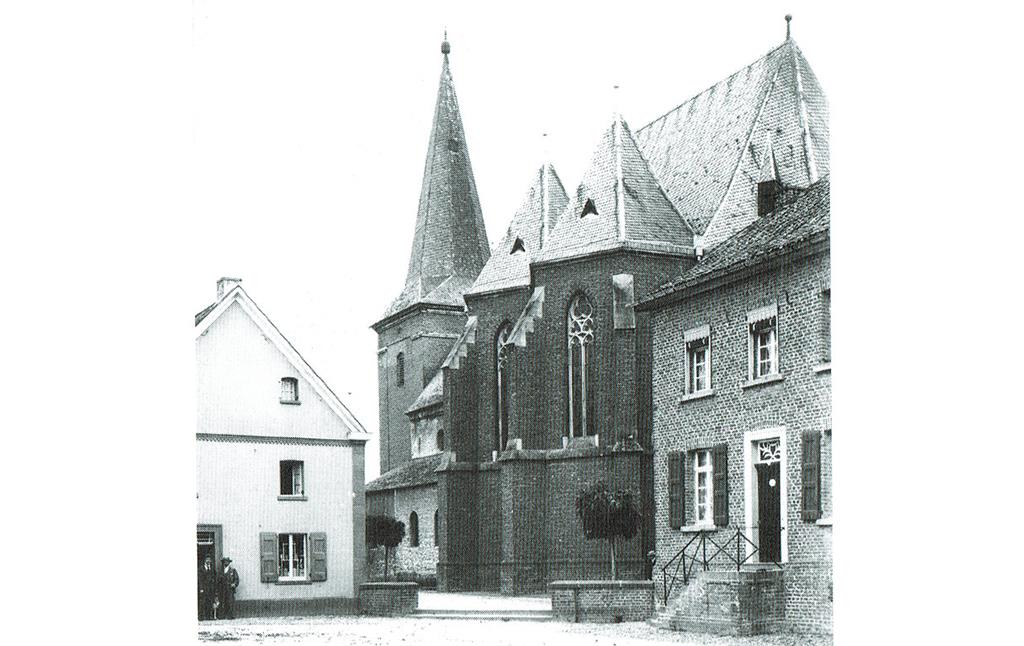

1818 erhielt die Kirche einen neuen Turm. Dazu wurden der alte Turm und die „Kirchenportz“ abgebrochen. Der Turm wurde vor dem West-Giebel mit einer quadratischen Grundfläche und einer achteckigen, unten abgewalmten Spitze gebaut.

Aus unterschiedlichen Gründen kam Mitte des 19. Jahrhunderts in der Bevölkerung des Landes der Wunsch nach Kirchenrenovierungen oder -neubauten auf. Trotz des Turmneubaus bestand der Baukörper der Keyenberger Kirche aus einem Sammelsurium verschiedener Stile aus unterschiedlichen Epochen, zudem wies er noch bauliche Mängel auf. So wurden vermutlich ab 1851 erste Überlegungen zu einer Verbesserung angestellt. Die Einkünfte der Pfarrei ließen Veränderungen am Baukörper zu, aber sie reichten nicht für einen Neubau. Die Pläne des Kreisbaumeisters Franz Lange aus Mönchengladbach zwischen 1860 und 1862 fanden seitens des Regierungs- und Baurates Krafft von der königlichen Regierung in Aachen keinen großen Anklang und mussten revidiert werden. Unter anderem wurde bemängelt, dass die Entwürfe „nicht im Style“ waren. „Im Style“ bedeutete, dass die neuen Kirchen neugotisch zu gestalten waren. Auch die Revisionen wurden 1867 abgelehnt. Aus dieser Zeit gibt es erste Entwürfe des Wiener Professors Friedrich Schmidt, die letztlich aus 2 Projekten bestanden: Zeichnungen mit Grundriss, Querschnitt und Längsschnitt zum Anbau eines Presbyteriums und Zeichnungen zu einem kompletten Neubau über den Grundmauern der alten spätkarolingischen Kirche. Das 2. Projekt wurde die „Grundlage für alle weiteren Baumaßnahmen bis hin zu Renards Erweiterungen 1912 – 1914“. Da Schmidt ein Freund des Keyenberger Pfarrers war, soll er die Zeichnungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben und dafür eine Kiste Rheinwein bekommen haben. Allerdings sind Zahlungen für die Entwürfe belegt.

Die Bauarbeiten nach diesen Plänen begannen 1866 und endeten 1867. Die feierliche Einweihung erfolgte am 1. September 1868. 1869 erhielt Pfarrer Hammels von seinem Freund Schmidt Pläne zum weiteren Ausbau der Kirche, die weitgehend dem heutigen Aussehen entsprachen.

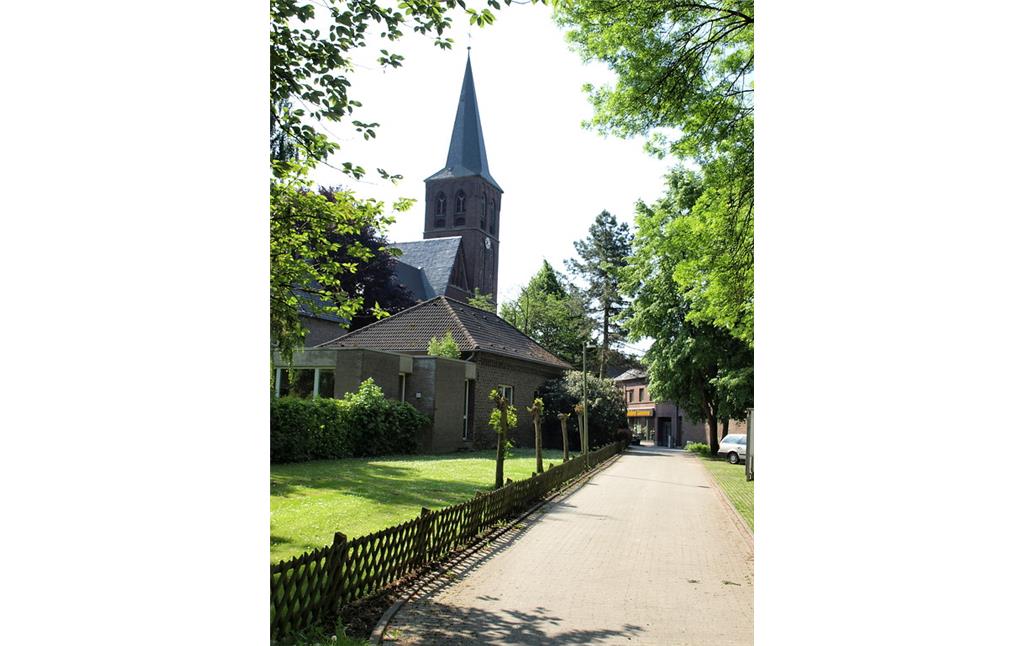

Da der Zustand der alten Bauteile nicht besser wurde, ergriff Pfarrer Johann Albert Roemer 1900 die Initiative zum Weiterbau der Kirche. 1912 begann der Abriss des alten romanischen Teils und Weiterbau im neugotischen Stil auf Grundlage der Schmidt’schen Pläne von 1869 durch Heinrich Renard. 1914 waren die Baumaßnahmen beendet.

Im Laufe der Zeit wurden mehrere Renovierungsarbeiten durchgeführt. So wurden im Zweiten Weltkrieg zwei Fenster und 50 qm Dachfläche zerstört sowie ein Loch ins Turmdach gerissen. Diese Schäden konnten erst in den 1950er Jahren behoben werden. Zu Beginn der 1980er Jahre erfolgte eine umfangreiche Sanierung der Kirche, wobei im Innern exemplarisch die prunkvolle erste Ausmalung freigelegt wurde. Der Rest des Innenraums wurde nach den alten Befunden neu ausgemalt. Äußerlich blieb der neugotische Charakter der Kirche des Ausbaus von 1913 erhalten.

Das nahende Ende

Gegen Ende des Jahres 2016 erhielt die Ortschaft Keyenberg den Umsiedlungsstatus für das Braunkohleabbaugebiet „Garzweiler II“. Das bedeutet, dass die Kirche Heilig-Kreuz Keyenberg im Laufe der nächsten Jahre entweiht und abgerissen wird.

Denkmalschutz

Das Objekt „Katholische Pfarrkirche Heilig-Kreuz“ ist ein eingetragenes Baudenkmal (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Datenbank-Nr. 48297 / Denkmalliste der Stadt Erkelenz, laufende Nr. A 178).

(Wolfgang Lothmann, Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V., 2017)